北魏太安元年张永造像考释

赵中琪 常樱

摘要:张永造像是北魏武帝灭佛后的最早单体造像之一,是在《法华经》思想影响下的弥勒造像。主尊弥勒,与释迦、多宝二佛并坐组合,反映了5世纪北方影响最大的“三世佛”思想;佛像背面雕刻佛传、本生等故事图像,内容选取以北魏所倡导的“孝”道精神为准则。造像沿袭了犍陀罗晚期佛像表现形式,是北魏中期中亚与我国北方的宗教艺术交流的案例。

关键词:张永造像;弥勒佛;法华经;三世佛;佛教故事

现藏于日本藤井有邻馆的张永造像(图1)制作于北魏太安元年(455),是北魏武帝灭佛后的最早纪年单体造像之一,雕刻精美,等级较高,对研究北方早期石刻造像具有重要意义。佛像为砂岩质,高35.5厘米,主尊结跏趺坐于狮子座上,背面雕刻佛传故事与本生故事图像,刻发愿文“太安元年乙酉二月佛弟子张永敬造”,又有“弟子张秉”“弟子张保”“弟子张昌”等多人刻名,为张氏家族集资施刻供养。学界认为该造像出土地点为中原地区,且极有可能就在关中地区。

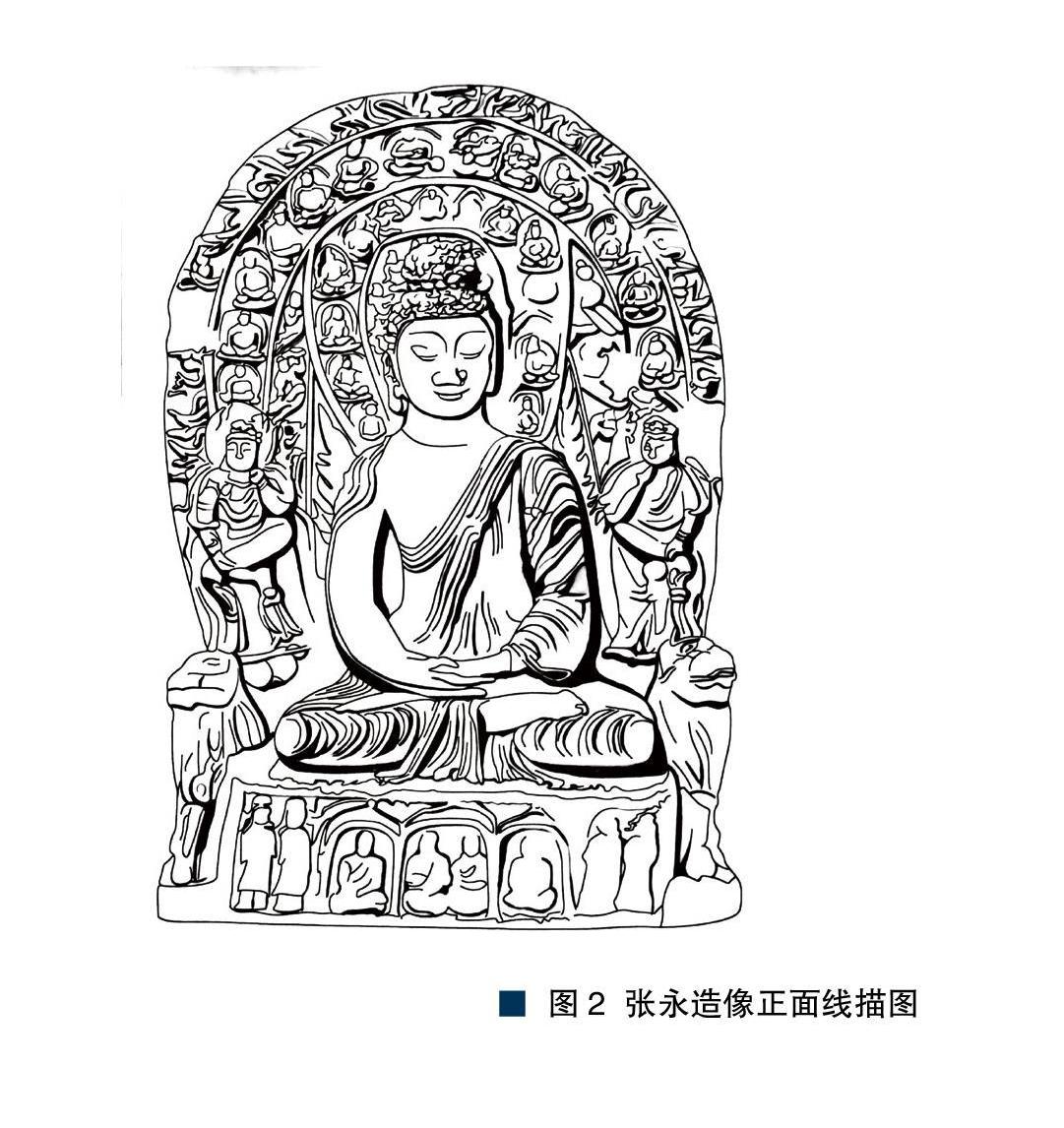

● 正面图像

张永造像主尊为螺发,披袒右肩式大衣,结禅定印,结跏趺坐于四方狮子座上,两侧有双思维菩萨胁侍(图2)。台座正面浮雕3个火焰型龛楣的小龛,正中为释迦、多宝二佛并坐,两侧为二禅定佛,四位供养人侍立于龛侧,台座侧角各雕一狮子。背光呈大椭圆形,有纹饰三层,从外到内依次是忍冬、千佛与飞天,不规则圆形头光居中,内外两层分别镌刻供养天人与千佛。造像风格质朴,线条圆融,纹饰精美,与之形式相似的纪年造像还有:河北蔚县出土的北魏太平真君五年(444)朱业微造像;现藏日本的北魏太安三年(457)宋德兴造像;陕西西安王家巷出土北魏和平二年(461)佛坐像;陕西兴平县出土的皇兴五年(471)造像;现藏日本北魏延兴二年(472)的张伯和造像;私人收藏北魏延兴二年(472)造像;波士顿美术馆藏北魏延兴六年(476)造像等。

张永造像为公元五世纪中后期北魏造像典型样式,主尊发式、着装、火焰肩、基座等均显示出与犍陀罗三四世纪造像的联系。犍陀罗中晚期,佛像的发髻不仅有本地的水波纹形式,也多见马图拉式的螺发,已经完成了与马图拉的造像样式的合流,因此,以往“张永造像同时受到了犍陀罗与马图拉的双重影响”的说法也就不能成立。袒右肩式大衣最早见于阿富汗地区,五世纪中期在中原北方流行,张永造像衣褶以中间刻有凹线的条状凸棱表示,服装样式与雕刻手法均与云冈一期一致,被认为是源于犍陀罗,为此期中原北方的主流样式。火焰肩最早为贵霜帝王之尊贵表征,后于公元3世纪与佛教发生联系,在犍陀罗造像中表现佛陀“舍卫城双神变”肩后出火、足下出水的情形,传入中原地区,与汉代流行的神仙像肩出羽翼形式相结合,形成了北朝较早时期流行的“焰肩佛”。犍陀罗造像基座最为常见的为方形,基座上往往刻有与主尊内涵相互呼应的场景,也有两边雕刻狮子,唤为“狮子座”,形式类似于张永造像,源自西亚文化中表现神祇的古老形式。“狮子座”也是《妙法莲华经》中诸佛、菩萨所坐宝座的唯一形式,在北朝前期最为流行。以上六尊造像人物姿态面貌与犍陀罗公元四世纪泥灰造像一脉相承,面部神韵上已然没有了犍陀罗盛期佛菩萨像的王者气度,取而代之的是悲天悯人的谦卑面貌,加之略显古拙圆钝线条,将中国工匠学习造像初期认真用力的神气表现得分明。

“张永造像”通常被称为“张永造释迦像”,即认为主尊为释迦佛,然此观点仍有商榷余地。从造像整体看,佛座上雕刻的多宝佛和释迦牟尼佛并坐表现过去佛和现在佛,主尊很大几率应是表达未来佛的弥勒佛,此组合表达的是公元五世纪北方地区最为流行的三世佛思想。“三世佛”说于东汉传入中国,四世纪晚期至五世纪频繁出现于佛教经典当中,影响最大的是鸠摩罗什所译《妙法莲华经》中“方便品”与“见宝塔品”中的文字:“诸佛灭度已,供养舍利者,起万亿种塔……寻念过去佛,所行方便力……如三世诸佛……则为已供养,一切三世佛,是人甚希有,过于优昙……当知是妙法,诸佛之秘要”;“尔时佛告大乐说菩萨:此宝塔中,有如来全身,乃往过去东方无量千万亿阿僧祇世界,国名宝净,彼中有佛,号曰多宝。其佛行菩萨道时,作大誓愿:‘若我成佛,滅度之后,于十方国土,有说法华经处,我之塔庙,为听是经故,涌现其前,为作证明,赞言、善哉……即时一切众会,皆见多宝如来,于宝塔中坐师子座,全身不散,如入禅定。又闻其言:‘善哉善哉,释迦牟尼佛,快说是法华经,我为听是经故,而来至此……尔时多宝佛,于宝塔中,分半座与释迦牟尼佛,而作是言:‘释迦牟尼佛,可就此座。即时释迦牟尼佛入其塔中,坐其半座,结跏趺坐……以大音声,普告四众:‘谁能于此娑婆国土,广说妙法华经,今正是时。如来不久当入涅槃,佛欲以此妙法华经,付嘱有在。”在“三世佛”题材表现中,以“弥勒佛”为最重要角色的布置形式完成于中亚地区,在敦煌北凉三窟及炳灵寺169窟等早期三世佛佛像塑造中,弥勒为主的形式即已非常普遍。三世佛的思想出现在张永造像,除了体现当时的主流佛教思想及供养人自身的追求以及期望之外,还可能有一些时代政治以及社会方面的影响。张永造像雕刻于太安元年,正是太武帝灭佛后不久,文成帝继位复兴佛法之时,经过太武帝灭佛对佛教宣传的阻碍,佛教需要重振,并大力宣扬佛教传承的理论,所以在恢复佛教之后着重于弘扬佛教的谱系宣传,为的是使人人都有佛法永续的认识和觉悟。

“张永造像”主尊结跏趺坐,两侧各有一半跏思维菩萨像,此种配置并不常见,也是观者难以辨别主尊尊格的原因。相对于主尊结跏趺坐与思维菩萨的组合,在北凉以及北魏时期,交脚造型的弥勒佛像左右更加常见对称半跏思维菩萨,如云冈二期第10窟前室西壁上层,在交脚坐的弥勒菩萨两侧分别雕刻树下半跏思维菩萨像;第12窟东壁下层为释迦多宝二佛并坐,上层中间雕刻交脚坐的弥勒,两侧为对称半跏思维像等。李玉珉认为交脚弥勒两侧配置半跏思维菩萨,为弥勒决疑思维的形象,表达弥勒的变化身。魏文斌认为两侧思维菩萨是对三世佛主尊的进一步补充,也是对《妙法莲华经》中所讲的三世佛传承的注解。通过张永造像观察,似乎可以认为,主尊两侧各设置思维菩萨者方为识别弥勒佛的最重要特征,而主尊可以不论结跏趺坐或交脚形式。然而,真实的情况可能是,工匠接到造弥勒等三世佛的任务,也同时拿到了西域过来的佛像样式,作为灭佛后的重新拾起,工匠和出资者通过协商选择了结跏趺坐弥勒与思维菩萨的组合形式,成为了个别性案例。此后,弥勒菩萨造像重新回归了交脚形态,如前文提到的陕西兴平县出土的皇兴五年(471)交脚弥勒造像及私人收藏北魏延兴二年(472)交脚弥勒造像;而弥勒佛则以汉地出现的倚坐姿态为主流广泛流传。

● 背面图像

造像身光背部图像分为五层,顶层自右向左依次雕刻“树下诞生”“龙浴太子”及“太子剃度”三种佛传故事,二三层为“睒子本生”,四层为“萨埵太子本生”,最底层佛座剔刻六名胡服供养人及榜题(图3)。

“树下诞生”故事刻画摩耶夫人、释迦太子、天人、侍女共四人(图4)。摩耶夫人立于形似柳状的无忧树下,一侍女扶夫人,一跪姿男性天人(或说是帝释天)手捧宝缠承接太子。早期佛经中关于太子诞生的记载均不见有天人承接太子的文字,反而是突出释迦诞生时无扶侍即能自行的神迹。犍陀罗二至三世纪佛传故事浮雕中,却无一例外地体现了天王(帝释天)以天衣承接太子的形象。张永造像“树下诞生”图画面形式来源于犍陀罗图像的可能性大于源于佛经典籍,经过本土化的改造,人物之间的关系体现出更为明显的等级性,塑造者将天王(帝释天)理解为皇后与太子的仆从,以跪姿捧接新生的菩萨,这在犍陀罗的雕塑中是不曾有过的。顶层中间雕刻“龙浴太子”故事图像,太子为站姿,臂长过膝,左上侧有二龙灌顶——既不同于犍陀罗常见的梵天、帝释天以香水沐浴太子,也不同于此后常见的九龙灌顶图像,而是按照较早期佛经如《修行本起经》《大智度论》《过去现在因果经》的记载,雕刻二龙。中原佛教“龙浴太子”图式多取西晋竺法护译《普曜经》中:“九龙在上而下香水,洗浴圣尊”的九龙形式,晋人陆翙作《邺中记》记石虎金华殿有“四月八日,九龙街水浴太子之像”;前文提到的太安三年(457)宋德兴造像,皇兴五年(471)造像,以及延兴二年(472)张伯和造像均如此;同期云冈第六窟中“龙浴太子”亦取九龙,后世多以九龙(时常不足九条)为固定样式,而张永造像的二龙则是比较少见的早期造像实例。顶层左侧为太子剃度故事图像,大树下,太子面对天神(帝释天)跽坐地上,帝释天一手持刀,一手拿太子剃下的头发。符合三国支谦译《太子瑞应本起经》中的表述:“既历深山到幽闲处,见贝多树,四望清净,自念:我已弃家,在此山泽,不宜复饰发如凡人意,以有栉梳汤沐之念。则失净戒正定慧解度知见意,非道之纯污清净行,当作沙门如菩萨法,天神奉剃刀须发自堕”,而与《修行本起经》中记太子于城中受帝释天剃度及《过去现在因果经》中太子自剃须发均不符合。表现太子剃度的图像无论在犍陀罗还是中原都不多见,犍陀罗晚期有表现端坐在宝座上的释迦菩萨自行剃度的场面,而在北魏时期,也仅仅在张永造像、延兴二年造像以及麦积山133窟10号造像碑中偶尔出现剃度的图像。结合《法华经》中颇受重视的“受记”行为看,此处“剃度”可以理解为释迦成佛前的“受记”,即替代犍陀罗佛传故事的第一幅——“定光佛受记”本生而出现的“剃度”“受记”合二为一的画面。

造像背部的二、三层表现“睒子本生”故事(图5)。第二层左侧描绘睒子陪盲父母山中修行的场景,雕刻连绵山体形象作为背景;右半部分为睒子在泉边汲水被国王误射杀这一情节,用层叠弯曲的线条表示泉水,右侧国王骑马张弓,射杀猎物,身后撑一华盖,象征身份;第三层左侧雕刻三个草庐,盲父母坐在其中,最左侧草庐空置,国王立于草庐右侧向盲父母道歉;右侧表达帝释天下凡复活睒子场景,睒子半躺在地上,两边跪坐睒子父母,从画面顶部飞下来仙人形象的帝释天。

公元前二世纪至公元四世纪,睒子本生故事图像流行于印度本土及中亚地区。大英博物馆藏公元二至三世纪的睒子本生雕刻(图6、7)与张永造像所表现的故事均为两段,组合排列形式有可比性。首先是睒子在山中汲水的场景,周围有多个动物;接着睒子倒地,胸前中一箭,国王站立一侧沉吟,表明睒子被狩猎的国王误杀;之后国王抱起水罐,走向相反方向,似乎要走出画面。第二段第一幅是国王抱着水罐,将情况告知在草庐中的睒子父母;第二幅为引领盲父母去睒子尸体所在地的行进路途;最后似是帝释天复活睒子的场景,一群人围绕尸身,表现得非常虔诚。与张永造像相比,大英博物馆藏犍陀罗睒子本生少了睒子陪伴盲父母修行场景与国王弯弓搭箭场景,多了睒子中箭倒地、国王抱起水罐去寻找盲父母以及国王带领盲父母走向睒子尸身的场景。二者共同的画面是“睒子汲水”“国王告知”与“复活睒子”的情节。睒子故事随着佛教传入我国后,最早的译经为东吴康僧会的《六度集經》,后又有《佛说菩萨睒子经》《佛说睒子经》《僧伽罗刹所集经》《杂宝藏经》等经文译有睒子本生,其绘画及雕刻沿丝绸之路由西向东均有体现。延兴二年造像(公元472年)中的睒子本生与张永造像雕刻手法及构图一致,可认为出自同一地域,但只雕刻一层图像,仅有陪伴父母、睒子汲水以及国王射箭的场景,少了帝释天复活睒子场景。在中原北方地区,云冈二期的第1窟、第9窟均有睒子本生雕刻,相对第1窟的残缺,第9窟保存基本完好,从西壁南部开始,延伸至北壁,由方格分区描绘了下凡投胎、睒子肩驮盲父母进山修行、泉边汲水、国王误射、盲父母哀痛呼唤天神五个画面,也没有体现天神下凡救活睒子的情节。从中亚与国内睒子本生故事画面增减可以得出“树下诞生”故事相一致的结论,即突出了北朝王权的圣神。国王骑马搭弓射箭的英武身姿要体现出来,国王抱着水罐以及引领盲父母在山中行走的忏悔行为被忽略掉,而“复活”场景在后来的消弭暂时无法解释。

第四层萨埵本太子生图像(图8),画面左侧(观者右侧)刻画萨埵太子躺在地上,周围环绕八只老虎(一虎母、七虎子)。上部四只作舐食状,下部四只作蹲踞状;画面右侧刻画投崖姿势的萨埵、立姿捧莲蕾的兄长及山峦样式。兄长位于画面中部,山林样式应是故事的发生地,也是该图像的背景。舍身饲虎故事图像在犍陀罗比较鲜见,仅见公元5—8世纪在喀喇昆仑沿线的契拉斯(今巴基斯坦境内)一岩画。画面中萨埵太子横卧在悬崖下,一只虎正伏在其身上,后面有数只小虎。悬崖上站立三人,画面左侧有一树中探出一半人身。在北魏时期,大同云冈二期第7窟后室正壁、第35窟龛楣北侧各雕有一幅尚可依稀辨认的萨埵本生图像。以第7窟为例,依稀可推测出三兄弟出游、萨埵投崖、虎食太子、兄长哀嚎、起塔供养等情节,这些连续的画面被安排在西北壁和东北壁的衔接处,呈对称布局。时间较晚的敦煌北周428、299、301等窟有连续表达完整故事情节的萨埵本生图。与云冈以及敦煌不同,张永造像的萨埵太子本生在画面中只描绘“投身”“饲虎”“供养”三个主要场景,画面中山峦起伏,情节内容和自然景物密切结合,人物、动物动感强烈,描绘生动,显得饱满而充实,与契拉斯萨埵太子本生图的情节选取及画面表达相似。十六国、北魏时期译出多篇包含萨埵太子本生的佛经,对其虎子数量的描述有所不同,《金光明经》和《佛说菩萨投身饴饿虎起塔因缘经》里描述的虎子为七只。张永造像中萨埵本生与上述图像从虎子数量来看,皆来源于北凉昙无谶译 《金光明经·舍身品》。

张永造像中的睒子本生图像属于“连环画”构图形式。“连环画”的表现手法几乎是北朝时期佛教故事图像的统一表现形式,在国内一般认为此形式是传统画卷形式的继承和发展,但在犍陀罗地区本生图雕刻上,也常出现连环画构图形式。具有代表性的便是上文提到的大英博物馆藏2—3世纪睒子本生雕刻。此幅作品故事情节的展开从上至下呈“S”字形,及第一行从右到左观看,第二行从左到右观看,公治昭先生认为符合参拜者行进观看路线,每一场景都由树木分隔,画面井然有序,这使人联想到敦煌第10窟中的睒子本生,不同的是敦煌当中的“连环画”多配有榜题。张永造像中的“连环画”构图,故事情节从左至右一一仔细画出,呈现出连贯而流畅的故事情节,符合参拜者“站立”或“跪坐”的静态观看习惯,虽无榜题,但可明确了解故事内容,构图形式展现出犍陀罗艺术粉本的影响,可认为是北魏早期中原地区吸收融合中亚风格的优秀作品。

造像中的萨埵太子本生图像,“投身”与“饲虎”分居两侧,而“供养”居中,显然不是按照故事的发展顺序进行绘制,属于“异时同图”构图形式。“异时同图”的表现手法源于印度,是一种以构图需要为准则、而忽视故事发展时间逻辑的结构画面的模式,在中国六朝时期已经出现,北朝的石窟壁画以及单尊造像有异时同图的例子,如张永造像、延兴二年造像以及著名的敦煌257窟“萨埵太子本生图”等。“异时同图”模式存在的基础是画面长宽比接近,按照时间推进情节,图幅上会产生过多的留白和浪费,在空白位置填充情节,会弥补了这一“缺点”,并在观看时激发一定难度,进而增添神秘感。而同样是在有限的空间内重点展示最具代表性的故事内容,条带状图幅空间更适合遵循故事发生、发展时间的逻辑表达方式,受众观看理解的难度降低,更加符合图像表情达意目的。因此,条带状分割空间以及线性的情节结构模式在北朝佛教故事画中成为主流,“异时同图”则较为少见。

● 图像的选择与配置

东晋、十六国时期,随着一系列弥勒佛经的译出,弥勒信仰在中国迅速传播,“晋代的僧人中已经十分重视弥勒经典的作用”,此外,北朝法华信仰对弥勒菩萨将于未来成佛、度化众生多有强调,加之“末世”思想的流行,弥勒造像在北方遂成主流。公元五世纪,弥勒多以菩萨形象出现,交脚坐于筌蹄座上,裴建平先生曾列出炳灵寺169窟南侧交脚弥勒菩萨,北凉承阳二年(426)马德惠塔、承玄元年(428)高善穆塔、延和三年(434)白双直塔及岷州庙塔交脚菩萨装弥勒,莫高窟北凉275窟交脚弥勒菩萨,云冈第17窟主尊交脚弥勒菩萨等。根据张永造像的年代,可以推断北魏复法初期即已直接引入犍陀罗佛造像形式,出现了弥勒佛像表现形式,也正如本文之前所说,交脚弥勒形象早已深入人心,故而此后弥勒仍大多为交脚形式。

张永造像图像的组合形式集中体现了北魏佛教所流行的法华信仰。弥勒是法华经中受记的未来佛,寄托着供养人成佛的祈愿。释迦多宝二佛并坐出自《法华经》,亦可代表《法华经》,其形式初创于北魏前期,与弥勒共同组成“三世佛”的配置方式多见于北魏一代,而佛传与本生故事是法华教主释迦佛教化众生的种种方便法门,即“如来所演经典,皆为度脱众生,或说己身、或说他身,或示己身、或示他身,或示己事、或示他事,诸所言说,皆实不虚”。一系列图像的创作目的是表达法华经“授记成佛”的思想,意图启示、帮助信徒悟道成佛,核心精神就是人生的无常与布施。

可供选择的本生故事很多,睒子本生、萨埵太子本生结合佛传故事的配置形式却并不多见,张永造像背屏是较早的一例,另有与之风格接近的私人藏延兴二年(472)造像,此外,北朝将“睒子本生”与“萨埵太子本生”对应并作的还有麦积山北周第127窟窟顶壁画及莫高窟第299、301窟窟顶壁画。通常认为,“睒子本生”是在北朝佛教传播者积极寻找佛教与汉文化之间的共同性的大背景下,筛选出的与中国传统之仁、孝精神最为契合的故事。另外,通过查阅后秦释圣坚译《佛说睒子经》还发现,跌宕起伏的故事间贯穿着“无常”的概念,无常生命、无常世间的“因”,必造就发愿成佛的“果”,大约也是睒子本生被选中的原因。萨埵太子本生体现的则是成佛的“因”,“布施”是凡人成佛的最重要法门之一,尤为法华信仰所重视。《妙法莲华经·提婆达多品》述:尔时佛告诸菩萨及天人四众:“吾于过去无量劫中,求法华经,无有懈惓。于多劫中常作国王,发愿求于无上菩提,心不退转。为欲满足六波罗蜜,勤行布施,心无吝惜,象、马、七珍、国、城、妻、子,奴婢、仆从,头、目、髓、脑,身、肉、手、足,不惜躯命。”类似的表述还见于同期流行的《维摩诘所说经·不思议品》及《大智度论·摩诃衍品》,均是对“布施”的极致性阐述。“萨埵太子本生”无疑是舍身布施的最佳注脚,也负载了北朝前期对战乱历史中的人们命运的惨痛记忆。

“睒子本生”“萨埵太子本生”乃至“树下诞生”的一个共同点便是“父母”角色的出现,尤其是用两行空间表现的“睒子本生”,较之犍陀罗的同题材连环画,多了睒子陪伴盲父母山中修行的场景,有意识地突出了父母与儿子之间相互的慈孝关系。北魏皇室推行“子贵母死”政策造成了“孝道”至高无上的思想地位,同时,由于灭佛运动对佛教的打击,让佛教信众进一步认识到争取君主的支持是维系佛教生存的关键,因此,佛教故事的选择必然倾向于顺应统治者所提倡的齐家治国理念——母慈子孝。与此同时,北魏的统治者也開始关注佛教对于辅佐政治,整合社会秩序,关系文治等功能,张永造像便是复佛之后北魏统治者为了运用佛教来辅佐政治,宣扬孝道思想而由贵族阶级雕刻的造像,背面故事画组合体现出孝道与佛教思想的高度融合。高海燕认为,萨埵本生与睒子本生有着共同的精神主旨——修正觉之佛果,行出世之大孝,修行和孝悌,佛教与儒家两大伦理基础在这两种本生故事中巧妙地融会贯通,交相辉映。

● 小结

张永造像为北魏灭佛活动结束后较早的贵族阶级雕刻造像,是我国传统雕刻中的精品之作。其造像题材以及雕刻内容来源于《法华经》,图像组合主要体现“三世佛”思想,背面图像辅助表达经典中“授记成佛”思想,侧面反映《法华经》在北魏佛教中的重要地位。该造像结跏趺坐的主尊尊格可认定为“三世佛”中的弥勒佛,而非释迦佛,两侧配半跏思维菩萨,为北魏时期的个例。造像背面的佛传、睒子以及萨埵本生故事雕刻手法细腻娴熟,线条流畅自然,画面灵活生动,其组合出现除体现佛教思想外,还受到北魏政治社会思想的影响,佛教故事与汉文化相融合,统治者借佛教图像来宣扬孝道,辅助政治。张永造像主尊、背光以及佛座的雕刻技法、背面故事图像形式同犍陀罗相似,反映北魏早期已引入犍陀罗造像雕刻形式,工匠学习、模拟其雕刻技法,运用在本土佛造像雕刻中。毋庸置疑,张永造像是研究北魏早期佛教艺术的宝贵实物资料。

(作者简介:赵中琪,女,河北石家庄人,石家庄铁道大学建筑与艺术学院研究生,研究方向:艺术史、景观设计;常樱,女,河北保定人,石家庄铁道大学建筑与艺术学院教授,研究方向:艺术史、古器物纹饰)

参考文献

1.金申,流散海外的北魏早期石佛造像[J],收藏,2013(05):P132—137。

2.李静杰、田军,早期单体石佛区域性分析[J],故宫博物院院刊,1998(02):P30—42+93—94。

3.刘建华,河北蔚县北魏太平真君五年朱业微石造像[J],考古,1989(09):P807—810。

4.黄文智,镌岩造像[M],北京:文物出版社,2017:11。

5.马兰,北朝造像碑“释迦诞生”图像研究[D],华东师范大学,2017。

6.栗田功,大美之佛像·犍陀罗艺术[M],文物出版社,2017.3。

7.黄文智,镌岩造像[M],北京:文物出版社,2017:P8—20。

8.孙机,佛像的火焰肩与火焰背光,从历史中醒来,孙机谈中国古文物,北京:生活·读书·新知三联书店,2016:P257—270。

9.赖鹏举,敦煌石窟造像思想研究[M],文物出版社,2009:P21。

10.李玉珉,“半跏思维像”再探[J],故宮学术季刊,1986,v.3 n.3。

11.魏文斌,麥积山石窟初期洞窟三佛造像考释[J],敦煌学辑刊,2008(03):P128—145。

12.冉万里,跋东魏武定四年道颖造像碑[J],文博,2020(05):P100—109。

13.王慧慧,佛传中的洗浴太子:从经文到图像的转变[J],敦煌研究,2014(06):P1—7。

14.东山健吾、李梅、赵声良,敦煌石窟本生故事画的形式——以睒子本生图为中心[J],敦煌研究,2011(02):P1—11。

15.刘倩,睒子故事的流变[J],中国国家博物馆馆刊,2020(09):P67—77。

16.谢生保,从《睒子经变》看佛教艺术中的孝道思想[J],敦煌研究,2001(02):P42—50+186。

17.俄玉楠,甘肃省博物馆藏北朝石刻造像研究[D],兰州大学,2014。

18.高海燕,中国汉传佛教本生故事研究[D],兰州大学,2015。

19.高海燕,从本生故事雕刻试析云冈第7、8双窟的营建[J],山西大同大学学报(社会科学版),2016,30(04):P34—39。

20.魏文斌、高海燕,甘肃馆藏造像碑塔舍身饲虎本生图像考[J],中原文物,2015(03):P63—73+91。

21.宮治昭,インド美術史[M],日本:吉川弘文馆,1981:P80。

22.赵超,“东魏武定元年聂显标邑义六十余人造四面佛像”考[J],中国历史文物,2007(06):P4—12+2。

23.裴建平,西安碑林藏北魏佛龛像考释[J],碑林集刊,2001(00):P114—119。

24.高海燕,试析舍身饲虎本生与睒子本生图像的对应组合关系——兼论麦积山第127窟功德主[J],敦煌研究,2017(05):P19—28。