后疫情时期高校课堂教学模式的实践与探索

——以“生物分离工程”为例

余天华,覃 敏,吴静澜

(1.贵州师范大学 生命科学学院,贵州 贵阳 550001;2.贵州中医药大学 药学院,贵州 贵阳 550001)

2020年,一场突如其来的新冠疫情,打乱了我国人民正常的生活秩序,同时也影响了我国各类学校的正常教学。为了打赢新冠疫情防疫的攻坚战,我国各学校积极响应国家“停课不停学、不停教”的政策,充分发挥互联网功能,开展了一场空前的互联网线上教学[1]。尽管前期存在卡顿、不流畅等现象,部分老师和学生不适应,甚至反对,但通过近一学期的磨合,线上教学方便、资源丰富、课堂容量大、互动性强等优势日益凸显。

“生物分离工程”是生物工程专业必修的专业基础课程,该课程具有较强的实用性和实践性[2-3]。通过课程的学习,学生可掌握生物分离基本操作单元(如分离、纯化和精制等)的原理及技术,将其应用于生物、医药、化工、环境和食品等领域,为人类解决资源、能源、环境和健康等问题提供工业生物技术方面的人才[4]。该课程由于实践性强,而且要求有扎实的物理、数学及工艺方面的知识,由传统以“教师为中心”向“学生为中心”教学方式的转变遇到瓶颈,教师的“教”和学生的“学”都很难实现课程设置的目标。

1 课堂教学模式变革的启示

疫情期间,贵州师范大学“生物分离工程”课程也开展了线上教学。从刚开始采用超星平台的线上直播,到后来充分利用网络资源和各类设备(如中国大学MOOC、微信群、QQ群等)进行线上学习和互动,一步步丰富了教学手段和资源。老师从开始授课前资料准备、设备调试的焦虑,到直播过程中对课堂效果的忐忑,再到较满意地结束整个课程的教学;学生也从开始的应付,到主动参与课堂互动,再到能自主利用网络获取资料。所有的学习和教学模式均逐步以“教”为中心转移到以“学”为中心,学生的学习兴趣提升,期末成绩也明显优于前几届。随着疫情防控局势的好转,学生回到校园,疫情期间的教学经验为课堂教学模式的变革提供了方向。

2 教学模式变革的设计与实施

2.1 教学模式的设计

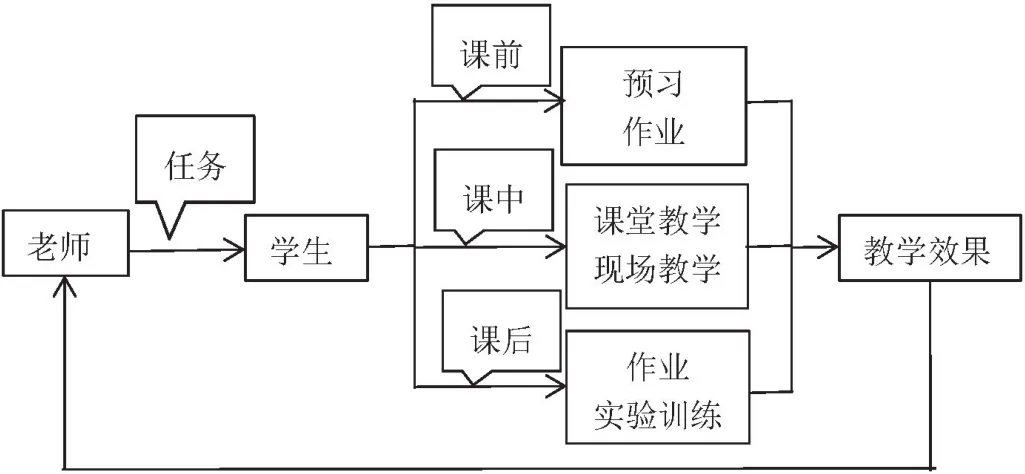

根据疫情前和疫情期间的教学效果,以提升学生生物技术的理论和实践能力为基础,以全面提升学生的生物学综合能力为目标,以“立德树人”为根本任务,贵州师范大学“生物分离工程”课程团队依托疫情前的课堂教学和疫情期间采用的各类平台,以“产出为导向”,有机融入实践教学,形成“自主+课堂+现场教学”的线上线下混合教学模式。该教学模式包括课前、课中和课后3个环节,具体设计如图1所示。

图1 教学模式

2.2 教学模式的实施

2.2.1 学生课前的学习以自主线上学习为主

老师根据下次授课内容和教学任务,提前给学生预留任务,任务包括根据老师提供的多媒体课件预习新课、观看中国大学MOOC网站上该章节的慕课、完成老师课前预留的5~10个问题及慕课中的作业。预留任务要全面覆盖课堂教学的内容,紧扣课堂教学目标,突出重难点,具有一定的难度,使大部分同学能通过教材、慕课和网络上的相关资料进行分析、总结后顺利完成。如《过滤》一章的教学中,为学生预留的问题为:(1)过滤的概念;(2)过滤的基本方式;(3)凝聚和絮凝的区别;(4)常用的絮凝剂;(5)过滤设备分类;(6)常用的过滤设备及其特点。通过预留问题,促使学生利用教材和各类网络资源进行自主学习,让学生认识和理解过滤在生物分离过程中的重要地位和作用,理解过滤的原理,根据过滤的物料性质,对物料进行过滤前的预处理及选择过滤设备等,培养学生通过线上线下手段进行自主学习的能力,逐渐形成自主学习的习惯,实现以“教”为中心到以“学”为中心的顺利过渡。

2.2.2 学生课中的学习分为课堂教学和现场教学两个环节

课堂教学充分体现“以学生为中心”,将整个班按照预留题目数分为相应的组数,每组根据课前学习的情况进行讨论,然后每组轮流派一名代表对其中某一个题目进行总结;最后老师根据学生总结的情况、存在的问题、课堂教学的任务及目标,将整个课堂内容的知识进行梳理,串联讲解;对问题有一个满意的答案不是讨论的唯一目的,更应有意识地引导学生自主深入问题的本质,将重点放在实际开发和生产中的应用。老师的梳理不仅是对本节课内容的简单回顾,而要在此基础上发现学生学习中的不足,充分发挥老师的指导作用,培养学生自主学习的能力,使其掌握生物技术方面知识。如对《过滤》一章中“凝聚和絮凝的区别”进行讨论时,不是简单地列出概念上的差异,而是要学生理解“凝聚”是利用电解质中和胶体所带电荷,减少甚至消除胶体的静电排斥作用,“絮凝”是悬浮粒子在高分子絮凝剂之间起架桥作用的本质区别,从而深入探讨运用“凝聚”和“絮凝”要求的条件、工艺和方法等。现场教学是利用期中的教学实习周,安排生物工程专业的学生到工厂进行实地考察和学习,通过企业专业人士对整个生产流程和工艺的介绍,辅以教师的讲解,将抽象的理论知识与鲜活的实际生产环节相结合,巩固学校学习的理论知识,让学生知道这门课程需要学什么、学后有什么用。如学生到生活污水处理厂考察时,现场学习污水处理的3个主要环节:(1)过滤。分离生活污水中的纸屑等固体物质;(2)微生物处理。将生活污水中含有氮磷等易让水体富营养化的成分进行分解;(3)沉降。采用沉降池,将前两道工序处理后的悬浮液进行沉降,达到要求后直接排入自然界中。学生能够认识过滤在生物分离工程、生物技术及实际生产中的重要地位,了解理论学习与实际生产过程的联系与差异。

2.2.3 学生课后的学习包括课后作业和实验训练环节

课后作业的布置不是单一检测学生某个知识点,而是将知识点进行串联,注重实际操作和动手能力。如《绪论》结束后,作业为“根据教材内容,结合网络知识画出一个生物制品的工艺流程图,并在图中标注分离工艺的4个模块”。学生通过完成作业,掌握从天然生物物质或人工生物细胞中,将人类所需的生物物质进行分离和纯化的具体步骤,认识生物分离工程在工业生物技术中的重要性,了解生物工程方面的人才应掌握的知识和具备的能力,使学生制定明确的学习目标。实验训练环节是将班级分为3人一组,要求每组设计一个标准的实验方案,方案必须与生物分离相关,内容包括实验目的、实验材料和仪器、实验方法及可行性分析;方案经教师及学生充分讨论后,由学生进入相关老师的科研实验室完成,期末交一份完整的报告,将获得的有意义的实验数据进行总结、分析,在老师的指导下完成论文并在相关期刊上发表。通过实验训练环节,增强学生的动手能力,使学生在学习中体会快乐和成就感,进一步强化习得的理论知识,促使学生形成自主学习的能力及习惯。

2.3 考核方式

课程的考核是检验学生“学”与教师“教”的效果,督促学生在课程结束后,对课程进行再回顾、吸收、消化到学以致用的重要手段[5]。针对本门课程实践动手能力要求高的特点,改变以往期末评分由30%的平时作业加70%的末考成绩构成的考核方式。根据课程的设计,将考核贯穿于整个教学过程中,期末评分由40%的平时成绩加60%的末考成绩构成,其中,40%的平时成绩包括课前预习及作业完成情况5%、课中讨论情况10%、作业15%(包括10%的课后作业和5%的考察报告)和10%的实验训练得分。在期末考试中,增加综合性应用性考核。

3 教学模式实施的效果

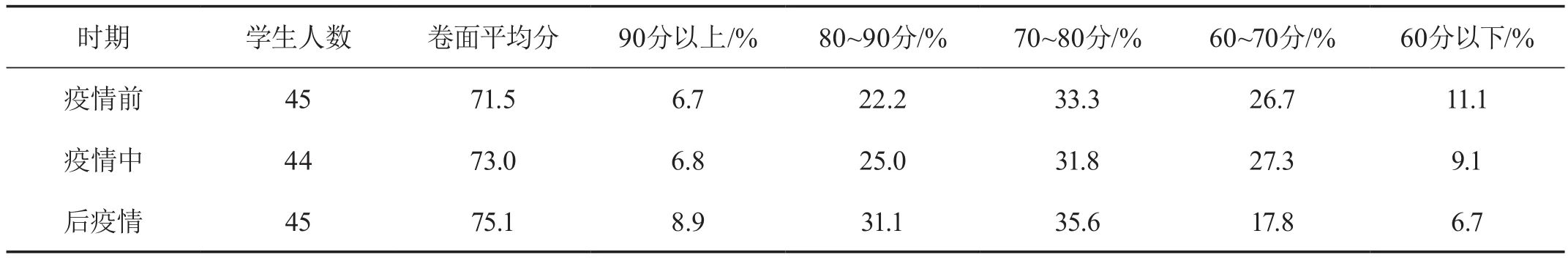

教学模式实施的效果是教学改革的主要判断依据,对疫情前、中和后的教学效果对学生成绩的影响进行比较(见表1),也对自主学习及综合能力的变化进行调查、统计和分析。

3.1 学生成绩

由表1可知,从疫情前以教师为主的课堂讲授,到疫情中“线上直播+自主”的互动式教学,再到后疫情时期“自主+课堂+现场教学”的线上线下混合教学模式的变化,学生的卷面成绩也发生了显著的变化,卷面平均分由疫情前的71.5分上升到疫情中的73.0分,再到后疫情时期的75.1分;90分以上、80~90分和70~80分的学生从疫情前的6.7%、22.2%和33.3%分别增加到后疫情时期的8.9%、31.1%和35.6%,60~70分和60分以下的学生占比从疫情前的26.7%和11.1%分别降低到后疫情时期的17.8%和6.7%;与疫情前和疫情中相比,后疫情时期90分以上、80~90分和60~70分的学生占比增加,而70~80分和60分以下的学生占比下降,说明教学模式的变革,确实提高了学生掌握知识的能力,疫情前单一的、填鸭式的课堂讲授教学效果最差;疫情中采用“线上直播+自主”的互动式教学模式后,尽管学生分散在不同家庭,但由于学生主动学习习惯的养成和学习能力的提升,学生的成绩也明显提高;后疫情时期学生回到学校,采用“自主+课堂+现场教学”的线上线下混合教学模式,在学校统一管理和老师的督促下,学生的自主学习习惯更易养成,在老师的引导和同学的相互影响下,自学能力显著提升。

表1 疫情不同时期的学生成绩

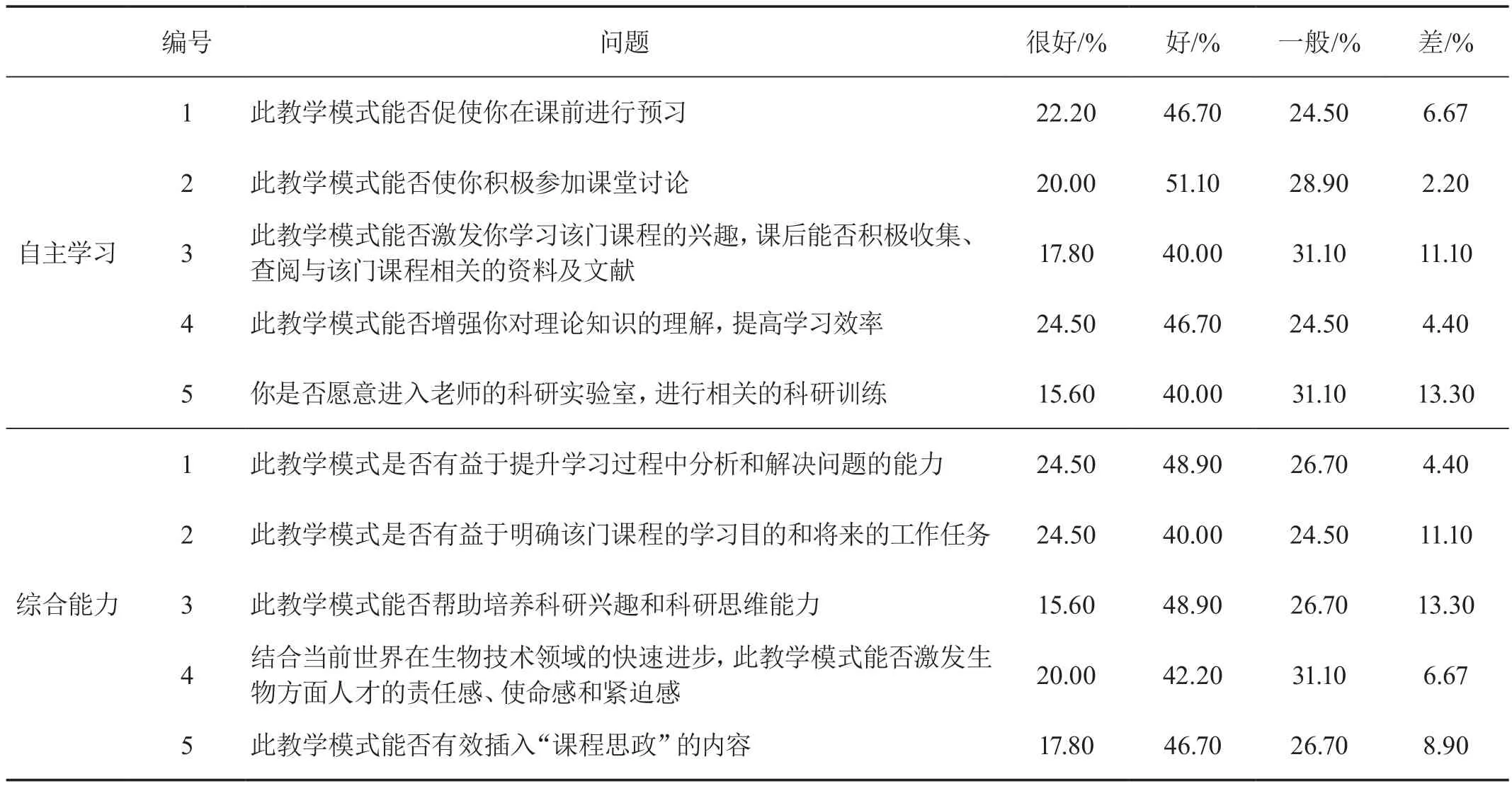

3.2 自主学习及综合能力

通过自行设计的问卷,对后疫情下采用“自主+课堂+现场教学”的线上线下混合教学模式的学生进行自主学习和综合能力评价(见表2)。共发放问卷45份,有效问卷45份,有效率为100%。由表2可知,此种教学模式能有效促进学生课前(68.90%)、课中(71.10%)和课后(57.80%)的自主学习,学习效率的提升(71.20%)得到充分认可,有55.60%的学生愿意主动加入老师的科研实验室,进行科研训练。另外,73.40%的学生认为该教学模式明显提升了问题的分析及解决能力;64.50%的学生认为该教学模式对明确该门课程的学习目的和将来的工作任务、培养科研兴趣和科研思维能力有帮助;64.20%的学生认为该教学模式能激发生物方面人才的责任感、使命感和紧迫感;64.50%的同学认为此种教学模式能有效植入课程思政内容及案例。

表2 后疫情下自主学习及综合能力评价

4 结语

后疫情时期“自主+课堂+现场教学”的线上线下混合教学模式,增加了学生自主学习和现场教学环节,提升了学生的自学能力,使学生明确了学习目标和任务,激发了学生的学习兴趣,明显提升了教学效果,有效实现了教学中以“教”为中心向以“学”为中心的转变。但仍然有部分同学没有积极参与课前、课中和课后的各个教学环节,在今后的教学中,将逐步完善该教学模式,如提升课堂及现场教学的趣味性,增加自主学习的环节和时间等,为培养出符合当今社会需求、具有较强自主学习能力的生物技术方面人才奠定基础。