点云技术在±1100 kV特高压直流输电线路高海拔地区带电作业中的应用

杨佳睿,李胜花,李波,马玉慧,贺志华,罗宏洋,陈炜

(国网宁夏电力有限公司检修公司,宁夏 银川 750011)

我国带电作业技术经过近70年的研究与发展,已成为输电线路检测、检修、改造的重要手段和方法,为保障电力系统的安全可靠运行和提高经济效益发挥了十分重要的作用[1]。带电作业是一个技术性较强、操作安全水平要求较高的特殊工种[2]。由于超/特高压线路的运行电压高,因此为满足带电作业人员的安全要求,需要研究带电作业的安全距离、组合间隙、绝缘工具的有效绝缘长度等关键技术参数[3]。

点云技术是一种将大量单个空间测量数据整理成数据集的方法,该数据集可以代表一个整体,每一个点数据表示底层采样曲面上单个点的X、Y、Z方向三维坐标,当存在颜色信息时,点云变为四维数据。点云通常是使用三维激光扫描仪和激光雷达(光探测和测距)技术生成的,每个点代表一个单独的激光扫描测量,然后将这些点拼接在一起,完成场景创建[4]。目前利用倾斜摄影测量或激光点云进行三维实景建模技术已日趋成熟[5],这项技术也可以被应用在输电线路带电作业中。

由于设备本体带电,针对带电作业的安全距离、组合间隙难以被直接测量,而点云技术具有非接触空间测量优势[6],通过对±1100 kV特高压直流线路3217号塔三维点云扫描后,逆向工程建立了数字三维铁塔,借助数字三维模型对铁塔整个几何数据进行测绘,核比了基于点云数据的数字三维铁塔与铁塔实际尺寸;同时针对进入强电场作业方法在数字三维铁塔上对带电作业的安全距离、组合间隙、绝缘工具的有效绝缘长度等关键技术参数进行校核,通过现场带电作业的成功开展表明,基于点云技术建立的数字三维铁塔在空间数据测量上可以很好地指导高海拔地区带电作业安全开展。

1 ±1100 kV特高压直流输电线路高海拔地区带电作业安全距离要求

带电作业安全距离包含带电作业最小电气间隙及人体允许活动范围。在IEC标准中,最小电气间隙是指在带电作业工作点可防止发生电气击穿的最小间隙距离。最小组合间隙是指在作业间隙中的作业人员处于最低的50%操作冲击放电电压位置时,人体对接地体和对带电体两者应保持的距离之和。最小有效绝缘长度是指在规定试验电压下带电作业用绝缘工具不发生击穿、闪络、发热的最小绝缘部分的长度。

±1100 kV吉泉线3217号塔位地处中卫市沙坡头区兴仁镇境内,杆塔海拔1922 m。依据《±1100 kV带电作业技术导则》中规定海拔高度在1500~2000 m之间,带电作业的安全距离、组合间隙、绝缘工具的有效绝缘长度见表1。

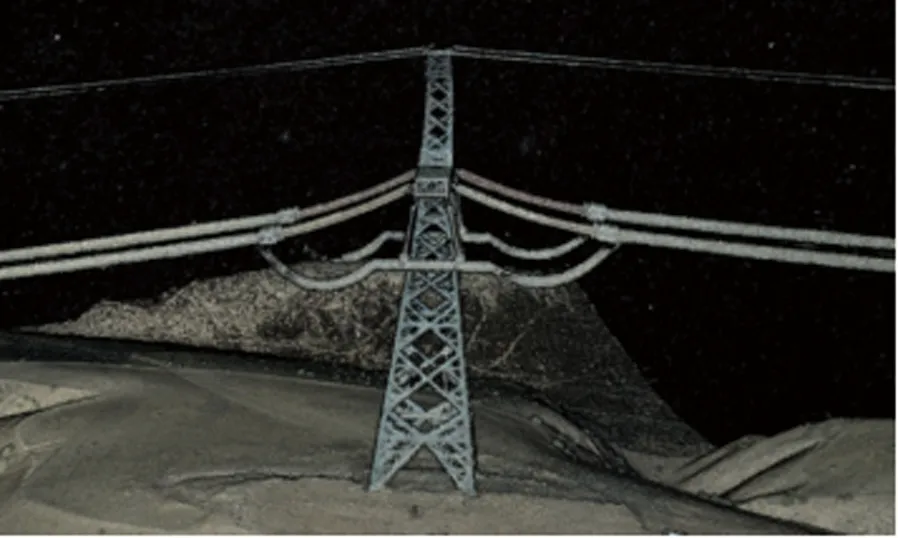

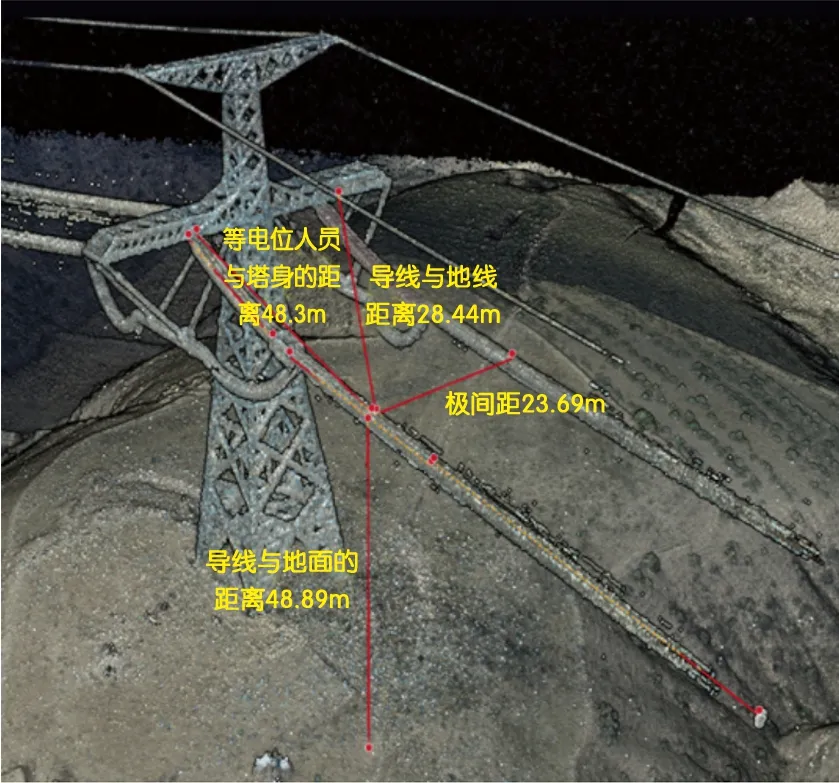

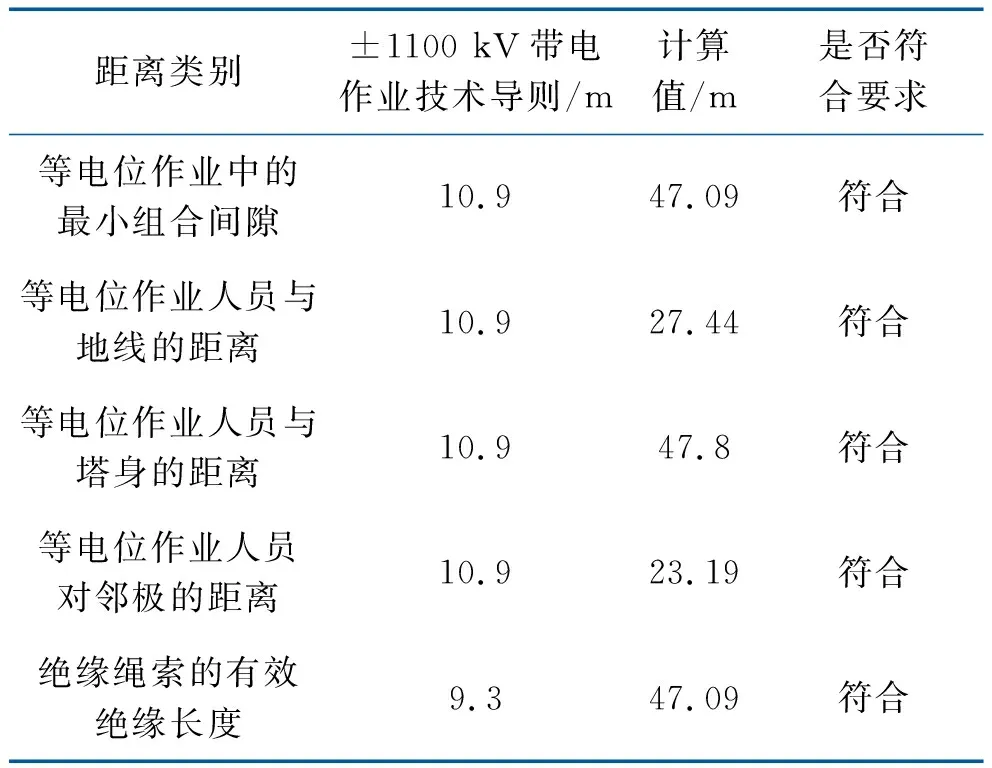

表1 ±1100 kV带电作业的安全距离(海拔高度1500 ±1100 kV吉泉线3217号塔塔型为JC27102B,铁塔单线见图1。 图1 ±1100 kV吉泉线3217号铁塔单线 铁塔具体参数见表2。 表2 3217号JC27102B型铁塔参数 通过RTK无人机进行2D正射航线规划对铁塔、导地线、引流及附属设施等进行点云三维建模,整个几何数据进行测绘,采集点云数据照片;然后通过图像工作处理站中的大疆智图软件对数据资料进行三维模型组建;最终模型密度达到约每平方米500个点。3217号铁塔激光点云数字三维模型见图2。 图2 3217号铁塔点云数字三维模型 为核对点云数据精度,确保在带电作业应用中的点云数据准确性和可靠性,将3217号铁塔实测尺寸与点云数字模型尺寸进行了对比,对比数据见表3。 表3 3217号铁塔测量尺寸对比 通过两组数据复核,误差在厘米级范围内,满足带电作业对安全距离控制精度要求[7]。基于点云技术在±1100 kV输电线路高海拔地区建立的数字三维铁塔模型数据是安全可靠的,可利用该数据对等电位作业人员进出强电场方式与安全活动范围提供辅助决策。 本文论述采取的带电作业进出强电场方式是在±1100 kV吉泉线3217号塔极Ⅱ面向大号侧第1个间隔棒垂直投影正下方采用“无人机结合电动升降装置进出等电位”工法进出强电场。此工法涉及等电位作业人员与带电体和地面间的组合间隙,等电位作业人员与地线的距离,等电位作业人员与塔身的距离,等电位作业人员与邻极的距离,绝缘绳索的有效绝缘长度等5项关键数据。 考虑人身占位及电位转移棒长度,总体占位按1.8 m 计算,通过点云三维模型测得地面与导线下层子导线的空间距离48.89 m,最小组合间隙为48.89-1.8=47.09(m),远大于10.9 m,满足安全距离要求(见图3)。 图3 点云三维模型图辅助组合间隙校核 通过点云三维模型测得导线与地线之间的空间距离为28.44 m,作业时人体活动范围按照0.5 m考虑,上下子导线间距1.3 m,人员站于下层子导线上,人体超出上层子导线为1.8-1.3=0.5(m),因此等电位作业人员与地线的距离为28.44-0.5-0.5=27.44(m),大于10.9 m,满足安全距离要求(见图4)。 图4 点云三维模拟等电位人员对地线的安全距离校核 如图5所示,通过点云三维模型测得绝缘子串长为24.75 m、端次档距23.55 m,作业时人体活动范围按照0.5 m考虑,等电位人员作业时不进入绝缘子串,所以对铁塔接地体的距离为24.75+23.55-0.5=47.8(m),大于10.9 m,也满足安全距离要求。 图5 点云三维模拟等电位人员安全距离校核 如图5所示,通过点云三维模型测得两极间导线距离为23.69 m,作业时人体活动范围按照0.5 m考虑,因此等电位人员距极Ⅰ导线的距离为 23.69-0.5=23.19(m),大于10.9 m,满足安全距离要求。 如图5所示,通过点云三维模型测得地面与极Ⅱ导线的垂直距离为48.89 m,本次带电作业选择的绝缘绳索,其绝缘有效部分47.09 m远大于9.3 m,完全满足安全距离要求。 根据上述点云三维模型图辅助安全距离校核结果,将计算出的结果与表1中要求值进行比较,在±1100 kV吉泉线3217号塔极Ⅱ面向大号侧第1个间隔棒垂直投影正下方采用“无人机结合电动升降装置进出等电位”工法进出强电场,其安全距离、组合间隙、绝缘工具的有效绝缘长度等关键技术参数均满足技术要求(见表4)。 表4 海拔高度1500 m 借助点云技术建立的数字三维铁塔辅助模拟带电作业安全距离校核下,2020年8月27日,在世界最高电压等级±1100 kV吉泉线3217号塔顺利开展了采用“无人机结合电动升降装置进出等电位”工法进出强电场作业工作。通过本次点云技术在±1100 kV特高压直流输电线路高海拔地区带电作业中的应用得出如下结论: (1)点云技术在±1100 kV输电线路高海拔地区建立的数字三维铁塔模型在复原原铁塔空间数据上是安全、准确、可靠的。基于点云技术建立的数字三维铁塔模型能够精确计算安全距离,可为具体作业方案的模拟和确定提供技术、安全上的支撑。 (2)基于点云技术建立的数字三维铁塔可完全辅助带电作业安全距离校核,可以很好地指导高海拔地区带电作业安全开展。2 点云数据提取及数据对比

2.1 ±1100 kV吉泉直流3217号塔设备主要参数

2.2 点云数据提取

2.3 点云模拟数据与实测数据对比

3 基于点云数据数字三维铁塔模型的安全距离核验

3.1 等电位作业人员与带电体、地面间的组合间隙

3.2 等电位作业人员与地线的距离

3.3 等电位作业人员与塔身的距离

3.4 等电位作业人员与邻极的距离

3.5 绝缘绳索的有效绝缘长度

3.6 安全距离对比结果

4 结 论