有机栽培模式下棉田节肢动物多样性分析

杨亚珍,钟肖,夏鹏亮,冯佩,马琪琪,张建民,王香萍,朱建强

1.长江大学农学院,湖北 荆州 434025 2.湖北省烟草公司恩施州公司,湖北 恩施 445000

土壤动物是指其生活中有一段时间定期在土壤中度过、 对土壤有一定影响的动物,包括原生动物、扁形动物、线形动物、软体动物、缓步动物、环节动物和节肢动物等[1]。其中,节肢动物在土壤中数量最大、分布较最广、适应性最强[2]。在农田生态系统中,土壤节肢动物是土壤中不可缺少的重要组成部分,对土壤的形成发育及土壤能量的迁移转化发挥重要作用[3]。同时,土壤节肢动物亦在改善土壤理化性质、促进物质循环等方面扮演着关键角色[4,5]。一般来说,土壤节肢动物能粉碎植物残体,其取食和土壤中的上下移动能获得耕耘效果[6,7],而土壤节肢动物群落组成和多样性受制于土壤孔隙、颗粒、水分、温度以及有机质等理化性质和地表微生境空间资源变异等[8,9]。农事操作,特别是农业肥料以及农药的喷施,会造成农业土壤环境的变化,这些外界干扰均会在不同程度上影响土壤节肢动物群落的多样性变化[10-13]。无机农药和肥料的喷施可能削弱土壤生态功能,也可能影响与其相关联的生态系统功能[14-16],造成生物链的破坏甚至引起害虫大爆发而导致作物减产。

棉花是我国重要的经济作物,是关系着国计民生的重要战略物资。在棉花耕地面积不断缩减却要保证棉花产量和品质的背景下,积极开展棉花安全生产研究显得尤为重要[17]。棉田环境是以棉花为中心,且受人为活动干扰的多种害虫、天敌共存的一个复杂网络生态系统[18]。棉田中土壤节肢动物的活动关系着棉田土壤有机质的形成和植物残留物分解及土壤养分的转化[19],其类群数、个体密度、多样性指数等群落结构特征可作为反映棉田土壤环境质量状况和棉田生态系统变化的量化指标[20,21]。在不同栽培模式下,棉田土壤节肢动物多样性越高,则代表其群落稳定性越高,对外部环境影响的抵抗能力相应越强,相反则越弱[22]。有机农业是采用一系列可持续发展的农业技术以维持持续稳定的农业生产体系的一种农业生产方式,注重环境保护和安全,禁止施用化学农药[23]。因此,对有机栽培模式棉田与常规栽培模式棉田土壤节肢动物多样性进行调查,对于了解棉田土壤节肢动物在不同农业栽培模式下的群落演替与组成结构的变化规律以及害虫防治具有重要意义[24]。目前,有机栽培模式棉田土壤节肢动物多样性及发生动态研究相对较少[25]。因此,积极开展有机栽培模式棉田土壤节肢动物多样性研究可为棉田中害虫防治和益虫利用提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 研究区域概况

研究于2017年在武汉博茂有机农业生态示范基地试验点和孝感安陆市有机种植示范点进行。

武汉博茂试验点位于武汉蔡甸区侏儒山街军山外垸,地处沉湖集水区。该试验区属北、中亚热带过渡性季风气候,具有热丰、水富、光足的气候特征。年降水量1100~1450mm。无霜期 253d,区内日照较充足,日照时数2111.8h/a,光能辐射470.5kJ/cm2,均集中于春、夏、秋三季,具有明显的温光同季的特点。年平均气温为 16.5℃,其中春季月平均为16℃,夏季27.6℃,秋季 7.5℃,冬季4.8℃。该地区土壤类型为潮土,成土母质为湖积土。

孝感安陆试验点位于安陆市王义贞镇朱桥村,试验区地处桐柏山、大洪山余脉的丘陵与江汉平原北部交汇地带,地势北高南低,地貌类型为丘陵岗地。气候特征为春秋短、冬夏长,四季分明,夏季炎热多雨。年平均降水量1100mm,年平均气温为16.0℃,一月份平均气温为2.8℃,七月份平均气温为26.1℃,无霜期250多天。该地区耕地为页岩母质上发育的紫色粉砂质土壤。

1.2 研究方法

1.2.1 土壤节肢动物调查方法

棉花出苗(2017年4月20)至吐絮结铃期在武汉博茂和孝感安陆2个试验点进行调查,每个试验地点分别作2个处理:常规栽培棉田(当地常规栽培种植方式)和有机栽培棉田(严格按照有机栽培模式种植),分别简称为武汉有机棉田、武汉常规棉田、孝感有机棉田、孝感常规棉田。每月调查1次,共取样6次。

1.2.2 土壤节肢动物取样和分离方法

试验棉花株距0.26~0.30m,行距0.80m。每个处理随机选取3个田间调查样点进行土样采集,采集土样时保持每样方长×宽×深为20cm×20cm×10cm。先对土壤中大型节肢动物进行调查,然后采用自制的高50cm、直径40cm、底部为圆锥形的漏斗状装置在高温下分离土壤中的小型节肢动物,分离完毕依据文献[26]进行镜检鉴定。

1.2.3 指数计算

采用物种个体总数、Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数和优势集中性指数分析昆虫群落的多样性。各指数按照文献[21]的计算公式进行计算。

采用DPS 9.50 和Excel 2013软件对试验数据进行统计分析,图表制作使用Sigma Plot 10.0。

2 结果与分析

2.1 不同栽培模式对土壤节肢动物类群的影响

2017年4月至9月分别在2个试验点对有机栽培模式和常规栽培模式棉田进行土壤取样调查,调查结果显示:在武汉博茂试验点有机栽培模式下捕获土壤节肢动物5699头,常规栽培模式下捕获土壤节肢动物3462头;在孝感安陆试验点有机栽培模式下捕获土壤节肢动物2374头,孝感安陆试验点常规栽培模式下捕获土壤节肢动物2298头。两地共捕获土壤节肢动物共计13833头,隶属8纲18目26科(见表1),其中记录的科不包括蛛形纲寄螨目和真螨目下属科以及弹尾目下的跳虫中各个科。

表1 不同栽培模式棉田土壤节肢动物捕获数量和比例Table 1 Number and proportion of soil arthropods caught in cotton fields under different cultivation modes

注;表中占比数据为每地捕获该类土壤节肢动物的总量与占当地总捕获量的比例。

所捕获的土壤节肢动物中弹尾目、真螨目、寄螨目均为不同栽培模式下的优势类群,分别占捕获土壤节肢动物总量的54.17%、27.78%和12.06%。但常见类群在不同的种植模式下种类和数目均不相同。在武汉博茂试验点有机栽培模式下只有蚁科为常见种类,占该模式总体个数的1.01%;在武汉博茂试验点常规栽培模式下也仅有1种常见种,为综合目么蚰科,占该栽培模式下总个体数的1.21%;在孝感安陆试验点有机栽培模式下的常见种为隐翅甲科、蚁科、蝽幼虫以及鞘翅目幼虫(包括金龟子科幼虫,瓢甲科幼虫,步甲科幼虫等),其在该模式下占总个体数的比例均大于1.0%;在孝感安陆试验点常规栽培模式下的常见类群为蚁科以及隶属寡毛纲的蚯蚓科,分别占该样点总个体数的0.98%和2.22%。蚁科在两地不同栽培模式下都为常规类群(见表2)。

表2 不同栽培模式棉田的土壤动物类群组成Table 2 Composition of soil invertebrate communities under different cultivation modes

从稀有类群来看,在武汉博茂试验点有机栽培模式中稀有类群有22科,其中瓢甲科、蟋蟀科、金龟子科、叶蝉科同时也是该模式下独有类群;在武汉博茂试验点常规栽培模式中稀有类群有17科,其中姬蜂科同时也是该模式下独有类群;在孝感安陆试验点常规栽培模式下的稀有类群有19科,其中石蜈蚣科、潮虫科同时也为其独有类群;在孝感安陆试验点有机栽培模式下的稀有类群有18科,其中埋葬甲科和双翅目幼虫同时也为其独有类群。

从两地土壤节肢动物的捕获量来看,孝感安陆试验点的紫色粉砂质土壤与武汉博茂试验点的湖积土相比,湖积土土壤节肢动物类群和数量明显大于紫色粉砂质土壤中的土壤节肢动物的类群和数量,表明湖积土类型土壤与紫色粉砂质土壤相比可能更适宜土壤节肢动物的生存和繁衍。两地有机栽培模式土壤节肢动物捕获数大于其常规栽培模式且在类群数上占一定优势。

2.2 不同栽培模式对棉田土壤节肢动物多样性影响

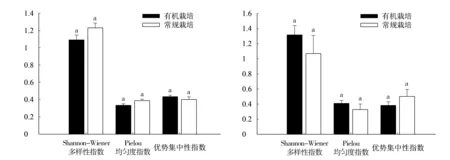

武汉博茂试验点2种栽培模式的土壤节肢动物在Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数和优势集中性指数上均无明显差异,有机栽培模式对武汉博茂试验点土壤节肢动物的群落复杂性、分布均匀度和种群优势种影响不大(见图1)。孝感安陆试验点2种栽培模式的Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数和优势集中性指数与武汉博茂试验点类似(见图2),其间并无显著差异,表明有机栽培棉田和常规栽培棉田中的农事操作对土壤节肢动物的分布及优势种类群影响不明显。

图1 武汉博茂试验点棉田土壤节肢动物多样性 图2 孝感安陆试验点棉田土壤节肢动物多样性Fig.1 Soil arthropod diversity in cotton fields at Wuhan Fig.2 Soil arthropod diversity in cotton fields at Xiaogan Bomao experimental site Anlu experimental site

表3 不同栽培模式棉田土壤中各群落节肢动物科数 Table 3 The number of arthropod families in different communities in cotton field soil under different cultivation modes

2.3 不同栽培模式对棉田土壤节肢动物常见群落的影响

比较分析棉田捕获节肢动物所属科数,发现两地捕获节肢动物的昆虫群落、害虫亚群落和天敌亚群落在科数上并无显著性差异,但棉田有机栽培模式下,各个群落的科数平均数相对常规栽培模式较高(见表3)。

2.4 不同栽培模式对棉田土壤节肢动物发生动态的影响

图3 土壤节肢动物不同月份数目动态变化Fig.3 The dynamic change of soil arthropod number in different months

对棉田土壤节肢动物数目进行了整合(见图3),土壤节肢动物自4月份开始到6月份呈现明显上升的趋势,在7月份开始捕获土壤节肢动物数目开始减少,可能是因为在天气温和的4到6月份土壤节肢动物随温度开始向土壤浅层移动,数量逐步增多。而7月份之后高温天气增多,土壤节肢动物受到高温影响又开始向深层土壤移动以躲避高温。

3 结论与讨论

1)土壤节肢动物多样性调查时间从2017年4月持续到9月上旬。共捕获土壤节肢动物13833头,隶属8纲18目26科(不包括寄螨目、真螨目和弹尾目中的各个科)。其中武汉博茂试验点和孝感安陆试验点的有机栽培模式棉田分别捕获5699头和2374头,其常规栽培模式分别捕获3462头和2298头。调查结果表明,在2个试验点不同栽培模式下均以弹尾目、真螨目和寄螨目为优势类群,与黄淮平原和吉林黑土区土壤优势类群研究结果类似[6,27]。

2)武汉博茂试验点和孝感安陆试验点两地的土质分别为湖积土和紫色粉砂质土壤。从获取的土壤节肢动物的总个体数和总类群数来看,武汉博茂试验点块状的湖积土中捕获的土壤节肢动物数显著高于孝感安陆试验点的捕获数,可能由于块状湖积土有较大的孔隙空间供土壤节肢动物的运动和繁衍,而片层状的紫色粉砂质土壤间隙较小可能不利于土壤节肢动物的上下迁移,在一定程度上影响了其取食和躲避天敌灾害等,因而其土壤节肢动物的生物量相对较少。

3)从不同的栽培模式节肢动物捕获量来看,有机栽培模式下棉田土壤节肢动物类群数相对于常规栽培模式下棉田土壤节肢动物类群数较多,且其个体密度也较大,表明常规栽培模式的农事操作可能会对土壤节肢动物的种群数和个体密度造成影响,因而使土壤节肢动物类群数和个体数较有机栽培模式少。同时,有机栽培模式下的稀有类群数与独有类群较常规栽培模式多,可能是由于有机栽培模式较常规栽培模式有更好的小环境,更适合中小型动物生存。但2个试验点的2种栽培模式的土壤节肢动物在Shannon-Wiener多样性指数、Pielou均匀度指数和优势集中性指数上并没有表现出明显差异。

4)2个试验点在所捕获土壤节肢动物的科数上也无显著差异。但有机栽培模式在天敌亚群落的科数上都较常规模式高,虽然害虫亚群落科数也相应升高,但也表明在棉田有机栽培模式下土壤节肢动物相对于棉田常规栽培模式土壤节肢动物可能有更好的营养级联,这可能是由于棉田常规栽培模式对棉花植株上的节肢动物造成影响较大,导致土壤节肢动物相关的食物网级联减弱。

5)从不同月份捕获量动态来看,土壤节肢动物在不同月份捕获量存在差异,在6月份捕获量普遍最高,季节变化也可能是影响到土壤节肢动物多样性的一个重要因素,土壤节肢动物随着季节的变化而变化,即气温变化可能会影响土壤节肢动物在土壤中的上移和下迁。初春时,土壤温度还未完全回升,土壤节肢动物可能生活在较下层的土壤中;春季及春夏交替的较适宜气候条件下,土壤节肢动物繁衍迅速并开始向土壤表面迁移;而高温的盛夏其数量明显下降,究其原因可能是由于土壤节肢动物躲避高温而向下迁移所造成的。