LX80A机械除鳞氧化铁皮残留及控制研究*

谷 杰, 吴彦欣, 刘 荣, 王 淼, 张 彬

(1.江苏永钢集团有限公司, 江苏 苏州 215600; 2.北京科技大学工程技术研究院, 北京 100083)

引 言

高碳钢热轧盘条在斯太尔摩风冷线冷却过程中所形成的氧化铁皮保留在盘条表面,在盘条的出厂运送途中对基体有一定的保护作用,但在用户进一步加工使用前需要通过机械除鳞等方法进行去除[1-3];若除鳞不彻底,会在后续的拉拔加工过程中压入产品表面造成缺陷,这种缺陷不仅影响产品外观质量,还会大大增加模具的损耗,提高生产成本[4-7]。因此,对氧化铁皮的形成机理进行分析,并提出相应的控制措施就显得尤为重要。目前已有诸多学者对其进行了相关研究,如魏天赋[8]研究了氧化铁皮的形成成因,结果表明,随着温度的升高和加热时间的延长,氧化铁皮的生成绝对量逐渐增多;付松岳[9]分析了高碳钢盘条氧化铁皮剥离性及生产工艺改进,结果表明,通过适当降低高温段的冷却速度可以有效剥离残留的氧化铁皮。张全刚[10]揭示了高碳钢盘条表面氧化铁皮厚度控制与研究,结果表明,盘条冷却速度不超过13 ℃/s时,盘条表面可形成一层硬且脆的适合机械拉拔的氧化铁皮层。

1 研究材料与方法

本实验所采用的LX80A盘条主要化学成分:w(C)=0.70%-1.0%,w(Si)=0.15%-0.30%,w(Mn)=0.40%-0.80%,帘线钢试样的尺寸为Φ5 mm×10 mm。

对LX80A盘条采用机械除鳞方法去除氧化铁皮,并用稀盐酸进行进一步清洗。对残留的氧化铁皮,首先采用FEI Quatanta FEG450扫描电镜和激光共聚焦显微镜对其形貌进行观察;然后利用XPS进行元素的定性和定量分析,以及进行EDS能谱检测;最后通过高温热膨胀仪模拟原生产帘线钢工艺,分别在500,400和300 ℃温度下进行氧化处理。

2 结果与讨论

2.1 残留氧化铁皮的成分确定

图1为LX80A盘条表面照片。从图中可知,经机械除鳞和稀盐酸清洗后的LX80A表面仍有褐色斑块状氧化铁皮残留。

图1 LX80A盘条表面照片

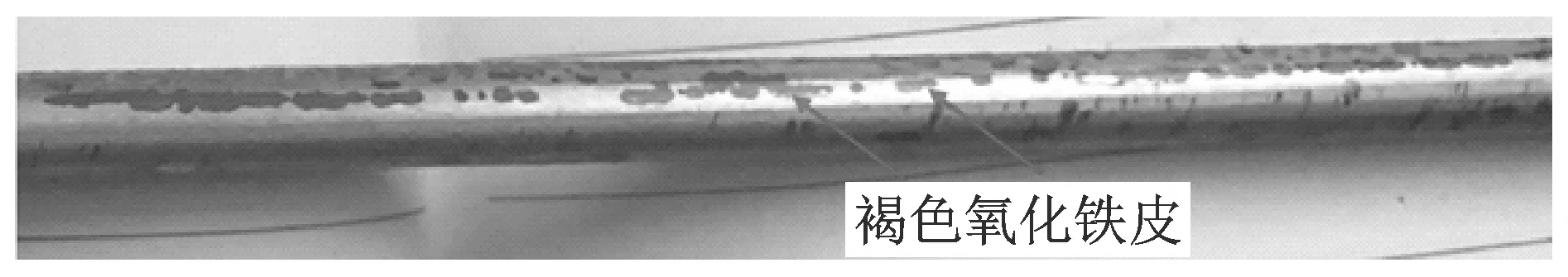

为了分析残留氧化铁皮成分,采用扫描电镜和激光共聚焦显微镜对其表面形貌和截面进行观察,如图2所示。从图中可知,在扫描电镜下能看到有薄薄的一层氧化铁皮,其界限清晰,如图2(a)所示;从截面方向观察其厚度大约为2-3 μm,如图2(b)所示。

图2 褐色氧化铁皮的形貌

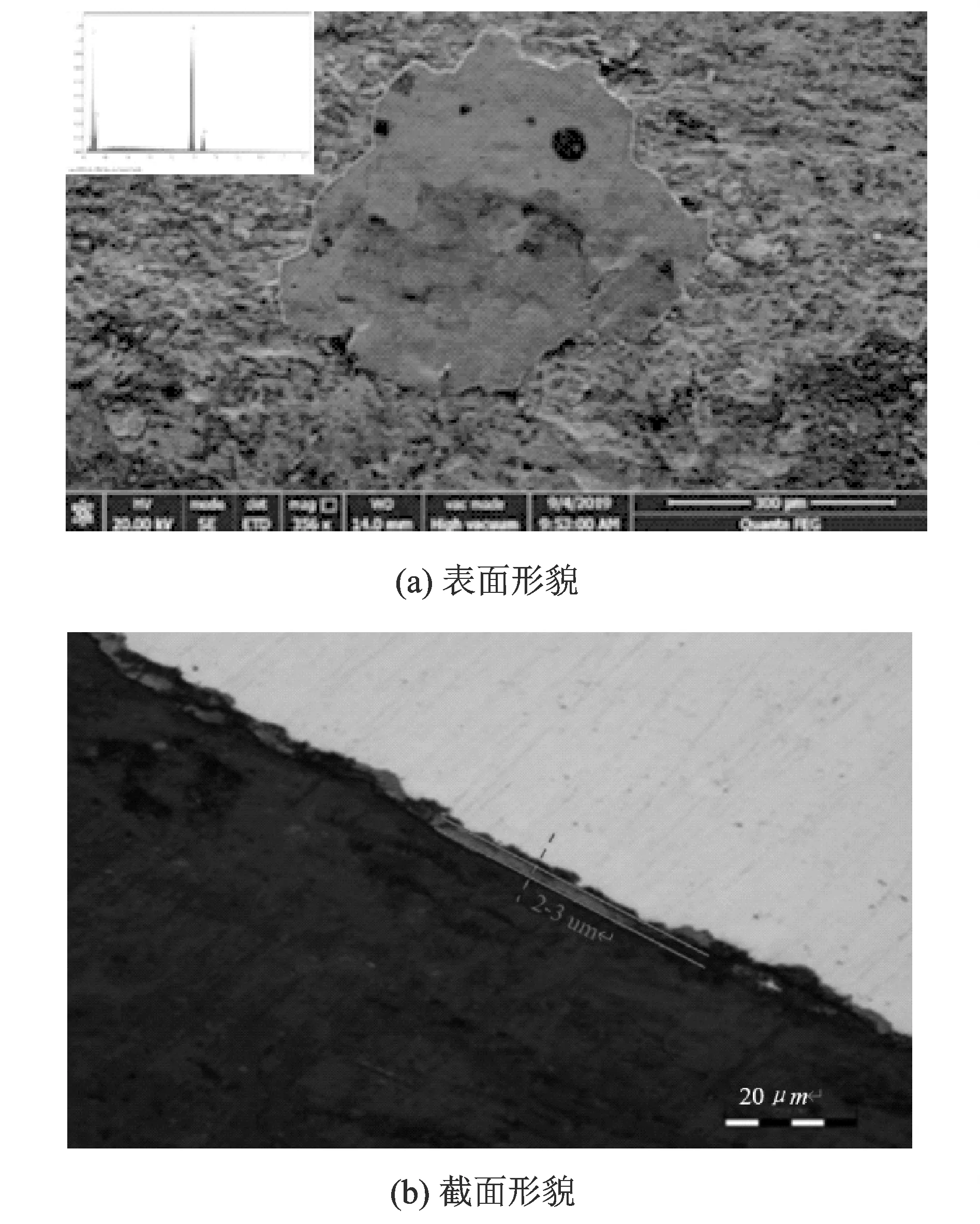

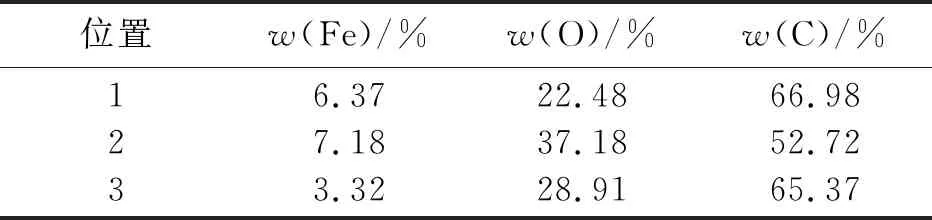

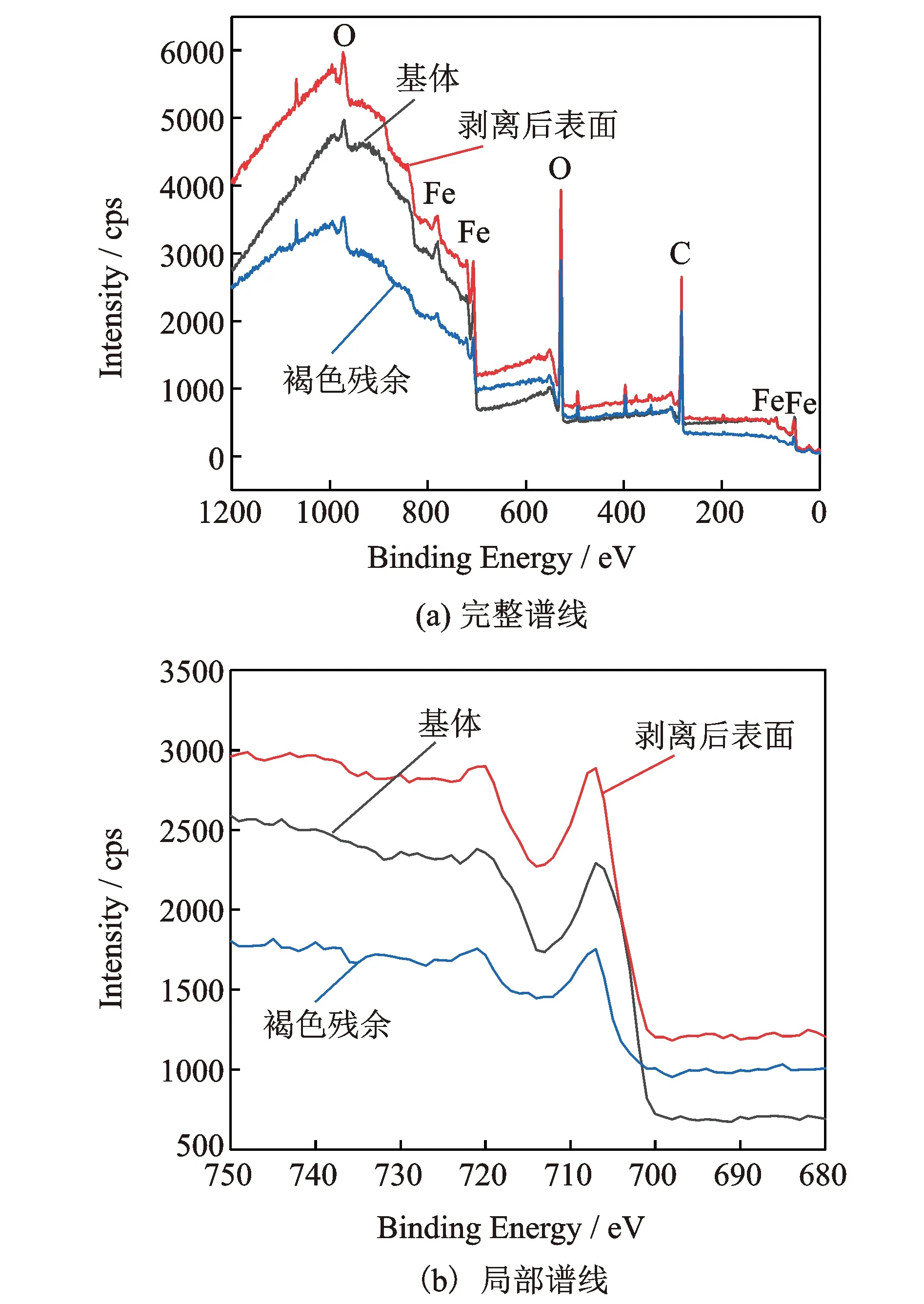

为了进一步分析残留氧化铁皮的组成成分,采用XPS对盘条的基体、剥离后的表面和褐色氧化铁皮残留三个位置(如图3所示)进行表面扫描,其元素含量和谱线分别如表1和图4所示。由表1可知,3个位置的C元素含量均偏高,这是该测试方法本身所造成的,为必然干扰项。通过对比基体与褐色氧化皮残留中的Fe和O元素含量,可以初步判断褐色物质以铁氧化物为主。

图3 XPS选点位置示意图

表1 XPS检测结果(元素含量分析)

对于Fe的2p峰来说,从原理上可以通过分峰拟合的方式来确认Fe2+和Fe3+的离子比例[11]。但是Fe3O4本身是一个特例,其特殊的比例导致卫星峰消失,影响判断。从图4可知,褐色残留物的XPS结果比较接近Fe3O4。

图4 LX80 A盘条不同位置的XPS谱线图

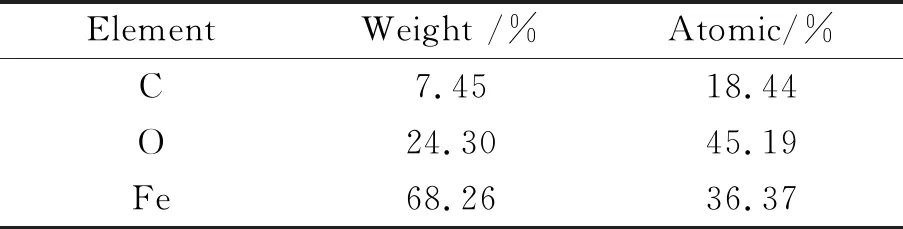

为了进一步确认褐色氧化铁皮的成分,对其进行了EDS能谱检测,结果如图2(a)左上角和表2所示。从表2可知,褐色氧化铁皮成分主要为Fe和O,且原子百分比为45.19∶36.37,更接近Fe3O4。

表2 EDS能谱检测结果

综上所述,基于扫描电镜、激光共聚焦显微镜、XPS和EDS等检测手段,确定了褐色残留氧化物的成分为Fe3O4。

2.2 残留氧化铁皮的产生机理

利用高温热膨胀仪将打磨光洁的帘线钢试样在300,400,500 ℃分别氧化30 s。如图5所示,试样表面在不同氧化温度下呈现不同的颜色。从图可知,当帘线钢试样在 500 ℃氧化时,其试样表面的颜色呈现褐色,与机械除鳞后观察到的氧化铁皮残留一致。这说明,LX80A盘条表面残留的氧化铁皮是在400-550 ℃左右条件下产生的。

图5 300,400,500 ℃氧化30 s的试样表面颜色

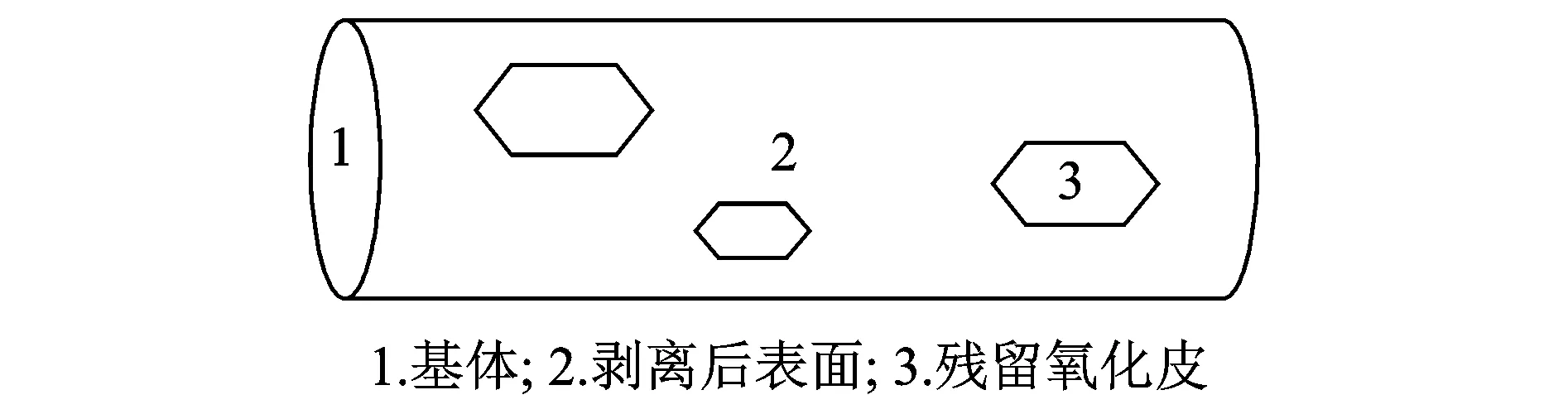

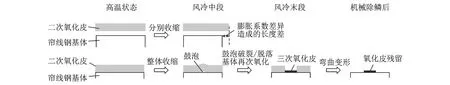

综上所述,经机械除鳞和酸洗后观察到的褐色氧化铁皮是400-550 ℃左右形成新的氧化层,为一层致密的Fe3O4氧化膜,是材料外层二次氧化铁皮疏松或脱落后内部基体发生氧化形成的三次氧化铁皮。其产生机理如图6所示:由于氧化膜热应力与金属和氧化物的线膨胀系数有关,且氧化物的线膨胀系数比金属基体要小,导致在帘线钢盘条轧后的斯太尔摩线冷却过程中,氧化皮与基体收缩量存在差异,二次氧化铁皮出现“起泡”现象。在风冷辊道颠簸作用下,二次氧化皮发生破裂或脱落,使得基体暴露在空气中,发生氧化产生三次氧化铁皮。在577 ℃以下产生的三次氧化铁皮,其成分以Fe3O4为主,与基体结合紧密,在后续的机械除鳞变形中,难以脱落。

图6 褐色氧化铁皮残留产生机理示意图

2.3 控制方案

基于以上所述三次氧化铁皮的产生机理,提出了相应的控制方案:通过缩短冷却过程中中温段时间,使得帘线钢迅速通过中温段(400-570 ℃左右)。在更高的温度下,帘线钢尚未发生“起泡”;在更低的温度下,由于氧化动力学中温度的影响,三次氧化铁皮的厚度大大降低。最终生产的产品经过机械除鳞后,盘条表面十分干净,基本无残留。

3 结束语

(1)通过扫描电镜、激光共聚焦、XPS和EDS等检测手段,确定了机械除鳞和酸洗之后所残留褐色氧化铁皮的组成成分是Fe3O4。

(2)残留褐色氧化铁皮是原有二次氧化皮在中温段(400-550 ℃左右)脱落后,所形成新的致密的Fe3O4三次氧化铁皮。

(3)通过减少冷却过程中中温段时间,使得帘线钢迅速通过中温段,可以使三次氧化铁皮的厚度大大降低,最终盘条在机械除鳞后无明显残留。