用十年研究鲁迅的一年

钱振文

《西三条二十一号——鲁迅在1925》是最后才与出版社确定的书名,在这之前,我的这部书稿一直用《西三条二十一号》做书名。有人说,西三条二十一号虽然重要,但大多数普通读者恐怕都不明白是什么意思。加上副标题“鲁迅在1925”,意思就敞亮多了,这倒是。

壹

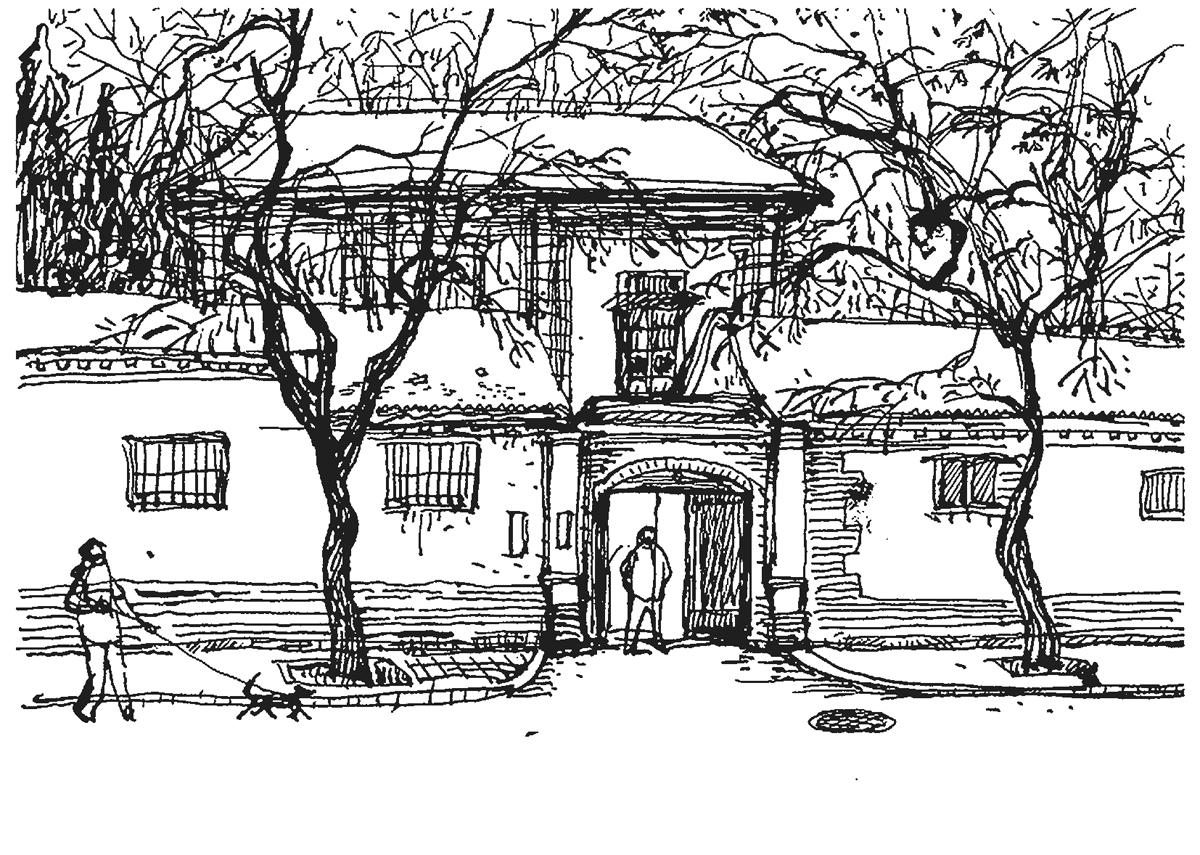

西三条二十一号是鲁迅在北京的最后一个住处。这个地方说全了就是“北京,西四,宫门口,西三条胡同二十一号”。鲁迅在北京先后住过四个地方,分别是南半截胡同绍兴会馆、新街口八道湾胡同11号、砖塔胡同61号和西三条胡同21号。但说起北京的家,鲁迅指的就是宫门口西三条胡同的这个宅子。和这个宅子比起来,其他的几个住处都是过渡。但鲁迅在这里住的时间并不长,从1924年5月到1926年8月,比在绍兴会馆和八道湾11号住的时间都短。但就算他1926年8月离开北京到南方工作和生活,这里也还是他的家。他的母亲和妻子还在这里居住,他所有的藏书还是存放在南屋的书箱里,他的工作室兼卧室的在他走后也一直保持着过去的模样。

西三条二十一号在鲁迅生命史上有特别重要的地位。在这里居住的那些年,鲁迅正好处在生命的壮年和“生活的改造期”。日本作家厨川白村在他的《出了象牙之塔》中说到“四十岁的时候”时说:

从青年的时代,经过了壮年期,一到四十岁的处所,人的一生,便与“一大转机”相际会。在日本,俗间也说42岁是男子的厄年。其实,到这时候,无论在生理上,在精神上,人们都到了自己生活的改造期了。

厨川白村的这段话出自他研究英国近代艺术家莫里斯的一篇文章《从艺术到社会改造》。1925年在西三条21号翻译《出了象牙之塔》的时候,鲁迅正是处在44岁这个生活的改造期。而且,那场发生了鲁迅和周作人之间难以弥合的龃龉的1923年难道不是鲁迅的“厄年”吗?而那年的鲁迅正是厨川白村所说42岁那个日本人相信的“男子的厄年”。

1924年5月搬到西三条新居后,鲁迅很大程度上改变了以前苦闷压抑的精神状态。从这时候开始写作的散文诗《野草》中的很多篇章可以看出,住进西三条新居的鲁迅开始关注现实的环境和发现当下的自我。《野草》中有好几篇如《秋夜》《好的故事》《一觉》都写到了他西三条新居室内外的环境,包括后院奇特的花草、天空和书房里燃烧的烟草和点亮的煤油灯。1925年,代表鲁迅发生精神转向的还有他还主持创办的《莽原》周刊。《莽原》周刊不是一般的文学刊物。虽然也有翻译的文学作品和小说诗歌创作,但是鲁迅的重点是在发表“议论”,也就是所谓的杂文,进行“文明批评”和“社会批评”。这也表示鲁迅像厨川白村所说的从象牙之塔走上了十字街头。当然,鲁迅在这年的实际生活也发生了大转折。这年,他和北京女子师范大学学生许广平发生了恋爱关系。也是在这一年,很大程度上由于和许广平的关系,他投入到了反对女子师范大学校长杨荫榆和教育部长章士钊的斗争中,并被章士钊无理罢免了在教育部的职务。这一系列的变故终于引起了1926年鲁迅的离京南下。

1925年,在鲁迅一生中实在是很重要的一年。

贰

但我写作《西三条二十一号》却不是因为这些。

在我开始考虑这个写作计划的时候,我对鲁迅在西三条21号的生活和工作还是很不熟悉的。

在我到鲁博工作不久,孙郁馆长带我们完成一个国家文物局的项目,那时候全国正在开展第三次不可移动文物普查,简称“三普”。我们承担的项目是对三普工作进行宣传报道。开始的时候,我们就像新闻单位的记者一样到三普的工作现场去看,然后写一些文章出来在《中国文化报》等报刊发表。后来,我们的关注点逐渐集中到了这次文物普查工作中的一个调查重点即“20世纪文化遗产”上。我们选定了几处典型的20世纪文化遺产进行深度调查和写作,如河南红旗渠,南京长江大桥,北大红楼等。分配给我的任务是南京长江大桥。虽然这样的写作内容和我的专业相距甚远,但我也还很高兴甚至有点兴奋的。一个爱好写作的人,只要有东西可写就很高兴,就像战场上的战士有仗打就高兴一样。

实际写作过程中我发现,研究写作一个物质产品的诞生,和研究一个文学作品的诞生是很相似的。尤其是我博士论文研究的小说《红岩》和南京长江大桥都诞生在20世纪60年代,时代背景是一样的。在那个政治话语笼罩一切的年代,小说《红岩》是鼓舞人们战胜物质困难的“精神原子弹”,南京长江大桥的建成通车和随后拍摄的电影《南京长江大桥》也同样发挥了激发亿万人民爱国热情的“精神原子弹”的作用。

在完成《这座了不起的大桥——南京长江大桥调查手记》的写作后,我们又列出了第二批写作计划,这批计划里包括了和我们的日常业务密切相关的北京八道湾胡同11号以及西三条胡同21号。

八道湾胡同11号是鲁迅三兄弟和母亲曾经一起居住过的地方。鲁迅和周作人从绍兴会馆搬家到八道湾胡同11号是1919年11月的事。后来,周建人和鲁迅先后离开了八道湾,周作人在这里一直住到1967年去世。八道湾11号涉及周氏三兄弟和相对漫长的历史时期,因此在20世纪中国文化史上有重要地位。黄乔生副馆长是周作人研究专家,对八道湾11号的历史也很熟悉,因此,有很多年,他一直在研究和写作他的《八道湾十一号》。在他写作的过程中,我们几个朋友还一起编辑了一套八道湾11号各个历史时期老照片的名信片。在他研究写作八道湾的后期,八道湾胡同也正面临着重大历史变迁,这一带平房建筑终于在2012年被拆迁改造成了北京三十五中学的高中部。所幸的是,八道湾胡同11号终于被完整保留下来,成为三十五中校园里的一道独特风景。

黄乔生副馆长鼓励我来写西三条21号。按理说,西三条21号就在我们上班的院子里,无论是研究还是写作应该都是很方便的。但实际做起来却难。正因为每天和它晨昏相对,反而没有了看见南京长江大桥时的兴奋和灵感。还有一个困难是,那时候,我对鲁迅住在西三条21号那些年的事迹还所知甚少。我开始的想法是主要研究西三条21号解放后作为文物对外开放的历史。鲁迅故居对外开放是1949年北京解放后的10月19日,在鲁迅故居基础上建成鲁迅博物馆是1956年10月19日,这个时代背景和《红岩》、南京长江大桥是一样的。我曾经设想把我已经完成的《红岩》、南京长江大桥的生产研究和鲁迅故居的生产合起来构成一个社会主义中国“精神原子弹”生产的“三部曲”。

有一段时间我的研究似乎开了头。我在鲁博的特藏库查到了不少建馆资料,包括当年建馆初期几个创始人开会的会议纪要。最有意思的是一份关于储安平搬迁情况的报告。报告是馆长刘廷三1957年1月5日写的,题目是《关于征用储安平先生的房地及安置情况的报告》。储安平当时是全国人大代表、九三学社委员、光明日报社社长。1953年,储安平刚刚买了西三条12号作为自己的居所。西三条12号是个深宅大院,有大小房屋24间。储安平买来后又对房屋进行了一番改造,设计了法式的落地玻璃窗。1955年文化部决定在鲁迅故居东边建设纪念馆,需要拆迁故居以东以南190余间民房,其中就包括储安平的西三条12号院。后来别的事一忙,鲁迅故居的研究就停下来了。

叁

再起步的时候我把起点移到了鲁迅的时代。毕竟,西三条21号的原初功能是鲁迅和家人的住房。如果不了解这座房子和鲁迅的关系,不了解鲁迅住在这里的时候写过什么文章、见过哪些人,就没法让屋子里的家具器物变得生动起来。如果只研究作为展品的鲁迅故居而不研究鲁迅在这里曾经的生活,那就像我们平常看一棵树,只能看见地面以上的树干部分,而看不见地面以下更重要的树根部分。

我研究的方法是还原,就是回到历史现场。还原的内容一个是地理空间,就是寻找和体验鲁迅当年生活在西三条胡同时的地理关系和空间感觉。根据知觉现象学的一个观点,历史最后会浓缩为地理。看郁达夫等人回忆鲁迅的文章可以证明这个观点。郁达夫说,在回忆第一次会见鲁迅的情景时,能记忆起来的只是鲁迅租住的砖塔胡同61号门楼的样子和院子里的树,至于那天为什么去见鲁迅、和鲁迅说了什么则都想不起来了。作为局外人的我们也是一样。当我们身处历史发生的地点和建筑当中时,那些写在书本上的历史一下子就变得活跃起来。比如说,在女高师学生反对校长杨荫榆的最后阶段,官方曾经把坚守在学校的二三十个学生用汽车拉到报子胡同女高师补习科暂住。看民国时期的老地图,我才知道报子胡同就在离我上班很近的地方,不过现在不叫报子胡同了。有一天,在去单位上班的路上,我骑自行车去原来的报子胡同来回走了走,虽然没有找到当年女高师补习科的院子,但也还是切实感到回到了历史现场。

回到历史现场还有一个好处就是可以发现人物之间的地理关系。比如,在研究了几个经常到西三条拜访鲁迅的常客的住处后,我发现他们都住在离西三条很近的地方,这很大程度上可以说明距离远近在那个时代人际交往中的重要性。比如,那几年来鲁迅家最多的世界语专门学校的学生荆有麟的住处锦什坊街和作家郁达夫曾经住过的巡捕厅胡同就都是阜成门内大街南边的小胡同,离鲁迅家实在是很近的。再比如1925年常来鲁迅家的作家章衣萍那些年在中华教育改进社工作,而中华教育改进社的社址就在离鲁迅家也很近的历代帝王庙。

回到历史现场的另一个意思是直接看过去鲁迅发表文章的报纸杂志。我主要看的是《莽原》《晨报副刊》《京报副刊》等。鲁迅的很多杂文都是对别人文章和观点的回应,把鲁迅的文章和对方的文章一起连起来看,就有豁然贯通的感觉。另外,那些到西三条拜访鲁迅的人们往往也是在报纸上早已有过神交的人,看过他们在报纸刊物上的文字交往,对于理解他们在实际生活中的来往有很大帮助。比如1924年9月28日第一次到西三条访问鲁迅的章衣萍和吴曙天。吴曙天在这次访问过后写的《访鲁迅先生——断片的回忆》是一篇很重要的文章。大多数的鲁迅访问记都是很多年后的回忆录,但这篇发表在1925年1月28《京报副刊》的访问记写的却是当下的鲁迅。吴曙天是学习美术的学生,对鲁迅房间陈设的观察和描述细致而又准确。那时候,吴曙天是章衣萍的女友。在他们一起拜访鲁迅的前几天,章衣萍和张耀翔就新诗中大量使用感叹符号展开辩论, 9月28日,《晨报副刊》发表了吴曙天支持章衣萍的文章《费了两点钟做成的小文章》,而这天正是她和章衣萍访问鲁迅的日子。而第二天也就是9月29日,《晨报副刊》发表了鲁迅的《又是“古已有之”》,支持章衣萍。这样看来,章衣萍和吴曙天到西三条拜访鲁迅的背后还有在《晨报副刊》上的文字交往,这是不看《晨报副刊》就不会知道的。

肆

台湾作家林耀德在《房间》中说到“这个世界上总有些奇怪的房间”时说:

有的房间像是蛹,在外观上看来总是缺少变化,夜晚时拉上同一种质料和色泽的窗帘,透出同一种品牌和亮度的灯光,但是却有一些奇异的经验在那挂帘幕的后面发生。

虽然有厚厚的墙壁和帘幕,但所有的房间早晚总会得以显现,从黑暗变得明亮,就像是从蛹化为蝴蝶。林耀德说一个房间通常通过以下媒介得以显现:1.来客;2.信件;3.窗口;4.主人的作品;5.垃圾

林耀德的这篇散文对我的写作影响很大。在思考整体结构的时候,除了第5种显现方式“垃圾”外,其他几种显现方式都给我很大启发。尤其是“来客”和“主人的作品”成为我书中最主要的章节。

来客对一个房子的显现方式,主要是来客离开这个房子之后所写的访问记和日后所写的回忆录。访问鲁迅的人中相当一部分是写作圈子里的人们,在鲁迅去世后的漫长岁月,他们中的大多数人都写出了当年进出西三条21号的经过。当然,一座房子蓦然呈现在一个来客的眼中,就已经是一次显现。鲁迅是以不好见客著称的。但自从他搬家到西三条21号新居后,每天来拜见鲁迅的客人是很多的。可以说是络绎不绝。当然,他接见的客人中很少有他的同龄人,而大多数是小他20岁左右的年轻人。这些人大多是他兼职任课的几所学校的学生。最多的是世界语专门学校和北京大学的学生,北京师范大学也是鲁迅兼职的学校,但到鲁迅家拜访的学生却少,这大概和学校的位置比较偏远有关。

研究鲁迅在西三条21号的人际交往算是方便的。鲁迅每天的日记中最主要的内容就是来往,包括人际来往、信件来往。但鲁迅日记中的“午后某某来”“下午某某来”看多了,也看得人头昏眼花。看到后面的忘记了前面的。为了掌握鲁迅家来客的规律和特点,我把鲁迅日记中来客整个抄写了一遍,脑子里才算清楚一点,也看出了一些奥妙。比如,1925年对鲁迅很重要,而1925年中最重要的又是这年的4月。就在这个春暖花开的时节,鲁迅的事业和爱情双丰收,而且几乎是同时到来。4月11日晚,他剛邀请他的小伙伴高长虹、向培良、荆有麟在西三条痛饮酒,商议创办《莽原》的大业,第二天4月12日晚,许广平突然走进了西三条,打开了另一瓶更让人心醉神迷的美酒。有句话叫“祸不单行,福无双至”,但在实际生活中双喜临门的情况却也的确比比皆是。

鲁迅的作品大多以他的故乡绍兴为背景,而很少写到他当下的生活环境。但他搬家到西三条21号后写作的第一篇作品《秋夜》写的就是他后院和书房里奇妙的夜景。在这之后,鲁迅又有多篇作品直接写到了他自己的居家生活,尤其是1926年写作的系列作品《马上日记》《马上支日记》《马上日记之二》就更是以他自己在西三条21号的生活为中心的日记体随笔。从这些作品我们可以看出,鲁迅对他西三条的这座宅子的感情是很强烈的。

当然,一座建筑物的显现更重要还有它的定位、设计和建设。在鲁迅住过的房子中,西三条21号是鲁迅投入精力最多的,也是唯一一个鲁迅参与了设计建设的。鲁博保存了不少当时买房建房的原始资料,研究起来是很方便的。其中最重要的瓦匠李德海当时提供给鲁迅的《做法清单》,是关于西三条21号建筑样式和物料种类的原始依据。为了读懂这份有不少建筑术语的材料,我还研读了一番《中国古建筑修缮与施工技术》。但毕竟隔行如隔山,中国古建筑技术研究起来并不容易,要完全弄懂瓦匠李德海的那份看起来简单的《做法清单》也就并不容易。就在我写作这本书的那些日子,正有一个北京的古建维修队在鲁迅故居施工,我很羡慕他们可以爬到鲁迅故居的屋顶上,近距离触摸《做法清单》上说到的那些砖瓦。我也有不少疑惑的问题想要请教他们。但还没有来得及和他们认识,他们的工程就结束了。现在,我的书稿交给了出版社,但关于故居建筑过程这一章我还是觉得没有吃透和写好,这也算是一点遗憾。

(作者系北京鲁迅博物馆研究馆员。)