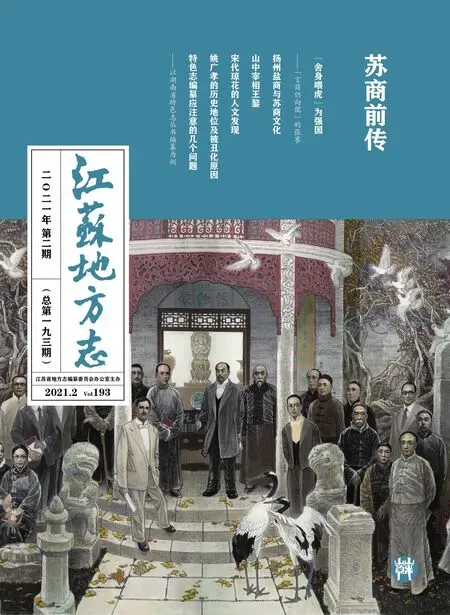

“中国实业之父”盛宣怀与江苏文化精神

◎叶 舟

(上海社会科学院,上海200235)

盛宣怀

江苏是近代中国实业的发源地之一,优秀的江苏精英克服了一系列的不利因素,凭借其创业精神和民族意识,充分发挥主观能动性,为近代中国的工商业发展奠定了坚实的基础。文化是一个区域的精气神,是一个区域的品位所在,更是一个区域长盛不衰的内在基础和发展的不竭动力和源泉,近代江苏工商业的成就其实是江苏这一优秀的文化土壤中结出的硕果,和这里近千年积淀的人文精神密切相关。因此,探究江苏近代工商业发展背后生生不息的文化源泉,以汲取其精华为今天的发展所用,再创江苏新的辉煌,当有其重要的意义。

来自江苏的盛宣怀是中国19世纪末洋务运动的主要代表。盛宣怀(1844—1916),字杏荪,号愚斋,江苏常州人。他用四十余年的时间从一个军营文秘成长为掌握国家十几个官办企业的实业界巨人。在中国近代工商业发展史上,盛宣怀占有极其重要的位置。中国近代的轮船、矿山、电报、铁路、纺织等产业的建立和发展,无一不是在他的直接控制或参与下完成的,因此,他被后人誉为近代“中国第一代实业家”“中国近代工业之父”与“中国实业之父”。综观盛宣怀一生的成就,可以发现很大程度上其实就是江苏文化精神的产物。

一、创新求变

自古以来,人们便称“东南水国者,故其人灵动而知变”。盛宣怀的同乡,清代常州著名学者、阳湖文派的代表张惠言曾对他的朋友,同样是阳湖文派大家的恽敬说过:“当事事为第一流。”[1]江苏文化历来便以变动求新为特色,往往体现在不斤斤于他人的毁誉,纵意驰骋,激浊扬清,革故鼎新,力争做到不因袭古人,自创一格,力求突破。这种力争一流,追求创新的精神也同样延续到了盛宣怀身上。历史学家夏东元曾高度评价盛宣怀是“处于非常之世,走着非常之路,做了非常之事的非常之人”。[2]他曾经创办与经营了中国社会发展迫切需要的“十一个第一”,即:1872年拟定中国集商资商办的《轮船招商章程》,创办了中国第一个洋务民用航运企业――轮船招商局;1880年创建中国第一个电报局――天津电报局;1886年创办中国第一个内河航运公司――山东内河小火轮公司;1896年接办汉阳铁厂,1908年,将汉阳铁厂和萍乡煤矿合并,成立中国第一家钢铁煤炭联合企业――汉冶萍煤铁总公司;19世纪90年代修筑成中国第一条南北铁路干线――卢汉铁路;1897年建成中国第一家银行――中国通商银行;1895年创办中国第一所官办正规新型大学――天津北洋大学堂(今天津大学);1896年创办了第一所正规高等师范学堂――南洋公学(交通大学的前身);1902年创办全国第一个勘探总公司――中国勘矿总公司;1904年在上海创办红十字会并于1907年被清政府任命为中国红十字会第一任会长;1910年办成第一个私人图书馆――上海图书馆。

在盛宣怀所处的那个时代,国人仍然坚持“义利之辩”,兴办实业“人皆视为畏途,即身任其事者,成败利钝亦绝无把握”[3]。同为江苏籍实业家代表的张謇弃儒从商也自认为是“舍身喂虎”。盛宣怀兴办实业,做“知其不可为而为”的事,竭一生心血踏踏实实地创办和经营实业,创造出如此多的第一,正可谓是开风气之先,是那个时代为中国的近代化奠基立厦的有志之士。他本是一介秀才,也根本没有任何留洋学习的可能,却在那个沉睡、保守的时代创造出那么多的第一,让后人不能不景仰他所拥有的不可思议的拓荒胆略、超前意识和创新精神。尤其需要强调的是,盛宣怀的这些拓荒、这些第一总是与现代趋势、国际惯例与世界潮流联系在一起的。比如采矿,传统中国都是在地球的表层(泥土、河水等)获取生活资源,盛宣怀第一次将中国人的视野转入地球表层以下;又如,企业并购,这是近现代市场经济中的常见行为,但对中国人来说很是陌生,特别是并购外国企业更是新闻,1876年,盛宣怀促成轮船招商局将竞争对手、最早进入中国长江开展内河航运业务的美国旗昌轮船公司收购,这是中国近代史上第一个成功的中资企业并购外资企业案例;再如参加世博会,除1889年巴黎世博会、1893年芝加哥世博会、1900年巴黎世博会,没有在“盛宣怀档案”记录外,盛宣怀差不多参与了自1878年至1915年的历届世博会。这些都证明,盛宣怀是一位伟大的拓荒者,他的这些开拓创新举动在某种程度上改变了传统中国的面貌。

盛宣怀书法

二、务实致用

江苏文化历来提倡务实,不爱空谈,崇尚实业,稳健实干,脚踏实地。从文化的精益求精、农业的精耕细作、商业的精打细算、传统手工艺的精雕细刻,再到江苏人精明能干形象的形成,都是江苏文化务实精神的体现。在清代乾嘉之际,盛宣怀的家乡常州以“但开风气不为师”的精神,在思想和文学上独辟蹊径,使得常州学派和阳湖文派成为近代中国文化改革的先声,所谓“近世倡变法、走革命者,鲜不受熏”[4],正是从庄存与、刘逢禄开始创导的常州经学为日后康梁的维新变法运动提供了重要的思想武器,成为中国近代历史的“一代转捩之枢”,同样是这种经世致用精神的体现。江苏地区从明清时期至近现代工商业的发展,人才的大批涌现乃至改革开放以后经济的迅速发展,也都与这种务实致用的精神密切相关。

江苏文化务实致用的特点着重体现在对商业的重视上。重本抑商向来是中国传统王朝宣称的基本国策,但是在江苏一地,历来多有学者为经商辩护,论述商业消费正当性的言论。明代活跃在常州、无锡地区的东林党便曾注重和呼吁重工重商。江苏家族的家规也常说:“士农工商,各有职业。诚各按本分,各勤己业,则上之可以光前裕后,次之亦可饱食暖衣。”[5]盛宣怀所在的龙溪盛氏家族在家训中强调“治生”,即经营谋生,要求子孙做到“能远虑,能耐烦,能吃苦,晏眠早起,则勤矣;勿使气,勿求胜,勿轻称贷,量入为出,则俭矣。务本业,惜福命,保身家,胥是道也。”[6]龙溪盛氏从十一世盛洪仁和盛林开始,便投入商界,由此养成了其族人务实、能干、精明的个性,使得这个家族在日后可以适应时代的要求迅速崛起,令其经商务实的基因在近代洋务运动背景下,得到充分的发挥。正是受到家族的影响,盛宣怀一生都致力于“有用之学”,对天下之事,“事事研求”。他反对恪守早已不适应现实的传统科举教育,希望能够从经世致用的实学中来寻求挽救内外交困的清政权的途径,他曾经仿照魏源的《皇朝经世文编》编撰了《皇朝经世文续编》一书。可以说务实致用、重视治生的文化传统,是盛宣怀日后取得成功的重要原因。

值得注意的是,江苏的经世传统不只体现在对现实问题的关注,更强调的是强烈的社会责任感,因此江苏人并非只是空泛地议论时政,而更强调脚踏实地去改变现状。这一点也同样体现在盛宣怀身上。盛宣怀在创办和经营每一个企业之始,无不具有“想就商务开拓渐及自强,做一个顶天立地之人,使各国知中原尚有人物而已”[7]的动机。比如办轮船招商局是因为“知火轮船为中国必不能废之物,与其听中国利权全让外人,不如藩篱自固……今人于古人尚不甘相让,何克狄之智足多哉”[8]。办电报局是为了“传递军报……厚利商民,力图久计”,抵制洋人“骎骎乎有入江之势”[9]在中国设线的企图。办煤铁矿务是为了“欲开中国之风气,以收外洋之利权”与“利自我兴”[10]等。盛宣怀这种想以发展工商业来致中国的富强、以摆脱外国的侵略,何尝不是一种对国家和民族命运的深切关怀。

盛宣怀对国计民生的关切和强烈的社会责任感还表现在他对慈善事业的贡献上。盛宣怀是晚清重要的慈善家,他年轻时就曾协助其父盛康在家乡常州设义庄、办义塾,主持了常州主要的慈善事业,如栖流所、女普济堂等。在常州发生自然灾害时,盛宣怀也曾慷慨捐助。但是,由于他个人的号召力,其慈善活动范围早已不局限于常州一地,更对近代中国慈善事业的发展作出了重要贡献。《清史稿》中称道盛宣怀:“有智略,尤善治赈。自咸丰季叶畿辅被水灾,嗣是而晋边,而淮、徐、海,而浙,而鄂,而江、皖,皆起募款,筹赈抚。”[11]据上海图书馆藏《盛宣怀档案》中的灾赈文献统计,自1874年开始直至去世,盛宣怀参与的赈灾活动达60次之多。盛宣怀慈善事业方面一个重要的贡献便是创办了中国红十字会。1909年农历十一月,吕海寰、盛宣怀等联名呈递《酌拟中国红十字会试办章程请旨立案折》,请求立案设立中国红十字会。1910年农历五月,中国红十字会以盛宣怀的名义给各国驻华使领馆发了一份照会,通告盛宣怀被任命为中国红十字会会长。这件照会的底稿现存上海图书馆藏《盛宣怀档案》中,这是一份有关中国红十字会的正式档,也是第一次在官方档中出现了红十字会会长的衔名。从此以后,中国红十字会开始了与世界各国红十字会组织的国际交往。陈夔龙为盛宣怀撰的《神道碑》文中曾记到:“天性仁厚、勇于为善,前后所筹大小赈务,至不可胜纪,捐私帑无虑百数十万。最后被朝旨为红十字会长,红十字会者,袭泰西之名,专以慈善事为职志。”[12]这是对盛宣怀一生积极参与慈善事业的公允评价,他的功绩将永远记录在中国慈善史上,同时也为源远流长的江苏慈善史写下了浓墨重彩的一页。

三、开放包容

江苏地区沿江濒海,其文化具有开放性与包容性的特点。梁启超便曾在《地理与文明之关系》一文中引用德国哲学家黑格尔“水性使人通,山性使人塞”之说,认为南方水乡泽国,水上交通便利,航海事业发达,利于对外交流,使人胸襟开阔,易于接受外来文化。盛宣怀创办实业的过程中也一直秉持一种开放的心态,擅长学习,通过合作、引进来发展自己的事业,避免了画地为牢、作茧自缚的弊端。当时洋务派创办的企业大都为官办,而盛宣怀却主张把企业交由“视为身心性命之图”的商人来经营,即商本商办,这不但脱离了他自身官商的本质,更是一种符合市场经济发展规律的举动,所以当时很多优秀的企业家如徐润、唐廷枢、郑观应等均曾为盛宣怀的企业效力。盛宣怀虽然坚持“中体西用”,但在创办企业时注重学习西方的先进经验。他专门派遣留学生去国外学习外国先进科学技术,开办了译书馆,等等。译书馆翻译的书籍,从技术类书籍到《原富》这样的政治思想书籍无不风行一时,对中国近代的思想和技术启蒙作出了重要的贡献。他办的工厂引进了大量的外国人才。他曾说:“开矿不难在筹资本,而难在得洋师。”[13]“矿务既属兴利之大端,而得人尤为办事之先务。”[14]他总是力图去聘请知识全面、技术高超的“洋师”,但在使用过程中做到“权自我操”,因而基本上达到了“洋师”为中国民族工商业服务的目的。

盛宣怀在引进外国先进技术和人才的同时,并不盲目相信依赖,而是注重不断学习和培养本土科技人才。1873年,李鸿章派他到马尾船厂考察时,他就对李鸿章说:“洋匠到中国已久,故近年新样不之知也。”所以他只是将聘用洋技术人员作为暂时不得已的措施,为了达到长远目标,必须培养自己的人才。他曾说:“窃思借助于彼族,不如求才于内地。”建议自开学堂,“数年以后,学者成效,分派各船,由渐升调,徐图替去洋人”。[15]他本人也坚持不断学习,虽然自称对于“地学、化学、格致门类,一名一物,绝无所知”,但仍“然犹欲勉力考究其近似,冀不为人所蒙蔽”。[16]正是由于注重人才的培养,盛宣怀对中国近代教育的转型,尤其是近代工科大学的创办贡献巨大。他创办的多项教育设施创造了中国第一,北洋大学堂、南洋公学等更堪与世界名校同步,为国家培养了一大批优秀人才。1895年,盛宣怀创办天津北洋西学学堂,后更名为北洋大学。此为中国近代史上第一所官办大学,也是今天天津大学的前身。创建之初,北洋大学堂设立头等学堂和二等学堂,头等学堂为大学本科,二等学堂为预科,这是中国近代教育分级设学的开始。其中二等学堂是“中国最早的新式公立中学堂”。当时北洋大学与哈佛、耶鲁相伯仲,毕业生可免试进入美国一流大学攻读研究生,因而被誉为“东方的康奈尔”。1896年,盛宣怀又在上海创办南洋公学,这是上海交通大学、西安交通大学、台湾交通大学的前身。1897年,南洋公学首先招收师范生,设立师范院,这是中国近代最早的新型师范学校,也是第一所正规高等师范学堂,标志着中国师范教育的开始。南洋公学外院则是中国最早的公立新式小学。1909年,盛宣怀又在南洋公学首开航政科,后发展为独立的吴淞商船学院,成为大连海事大学、上海海事大学的前身,又开培养海洋海事高级人才之先河。

盛宣怀的一生风光无限,但也毁誉参半。从我们今天的视角来重新审视盛宣怀,会有很多新的感受,对于盛宣怀的评价也越来越客观。著名学者左舜生曾认为盛宣怀“在清末政治上地位之重要,不下于李鸿章、张之洞、袁世凯,而所从事建设各端,对于国家关系之大,尤远非李、张辈所能及。世徒以其铁道国有政策为引起革命之导火线,乃并其一生之绩业而忘之。又以其身后颇为富有,甚至以之与今日毫无建树但有贪污之腐败官僚相提并论,似欠平允”。[17]美国学者费维恺也认为“与更为典型的晚清官僚相对照,在某些场合盛宣怀是一位真正富有革新精神的经管者,这与其企业的业务成就至为相关。……在当时的普遍困难的环境中,他的行动常常是与众不同的。”[18]学者王尔敏也说:“晚清工商企业家,俱在恶劣环境中,洋人侵凌下,创造生机,奋力求活。彼辈百川竞流,各自奔趋。而其中经营领域最广,而才识最超卓者,当推盛宣怀,允为晚清企业界一代领袖。我人所当肯定盛宣怀之点,在其于中国毫无经验毫无前例情况下,大胆开创各类西式企业,苦心经营,其胆识毅力,明敏干练,俱当予以肯定。同时必须面对洋商竞争,防备列强吞噬国家权益。盛氏尤掬尽心血,倾尽智虑,务求中国工商自立自主。”[19]这些可以说都是较为客观和准确的评价。

江苏之所以能够在漫长的历史时期始终走在时代的前列,并在21世纪抢立潮头,焕发新颜,务实致用、创新求变、开放包含的文化精神正是其生生不息的力量源泉。盛宣怀的一生成就也正是这一文化精神的体现,并将此文化精神发扬光大,为近代中国的自强与发展作出了应有的贡献。改革开放以后,江苏的众多优秀的企业界精英同样承继了这样的文化精神,传承优秀的商业意识,使得江苏的经济建设蓬勃发展,并有力推动了长三角乃至全国经济的发展。彰显先贤的智慧创造,解读苏商文化的独特个性,光前裕后,古为今用,以文化人,由人化文,以史为鉴,开创未来是摆在今人面前新的课题。“李杜诗篇万口传,至今已觉不新鲜。江山代有才人出,各领风骚数百年。”盛宣怀的同乡先贤赵翼在300年前的吟诵,在今天被重新赋予了新的意义。