页岩气水平井轨迹调控技术及方法

——以四川盆地W区五峰组—龙马溪组为例

朱红涛

(中国石化经纬有限公司西南录井分公司,四川 绵阳 621000)

0 引言

目前四川盆地页岩气以上奥陶统五峰组—下志留统龙马溪组为开发目的层,从最初常规录井方法,逐步改进增加了随钻测井及特殊录井分析等技术方法[1],使水平井优质储集层钻遇率有了显著提高,但钻遇率不稳定,特别是在部分复杂构造区块的钻遇率相对较低,仍存在着水平井储集层位置难精确预判、复杂构造形态难准确识别和判断[2]、水平井轨迹的优化调控力度较弱[3]等技术难题。通过对四川盆地W区五峰组—龙马溪组页岩气水平井轨迹调控的实验研究,总结出一套集着陆段小层的精准定位及判别,井轨迹在A 靶垂深提前或加深情况下的控制与调整,水平段的储集层空间位置分析判断与调控,对复杂构造形态、类型的判别及轨迹调控等于一体的着陆段—水平段轨迹控制技术方法。从而有效地解决了水平井开发过程中面临的一系列难题,能够确保水平井轨迹在优质储集层中的钻遇率最大化,为后期建产及效果评估[4]打下了坚实的基础。

1 着陆段轨迹调控技术方法

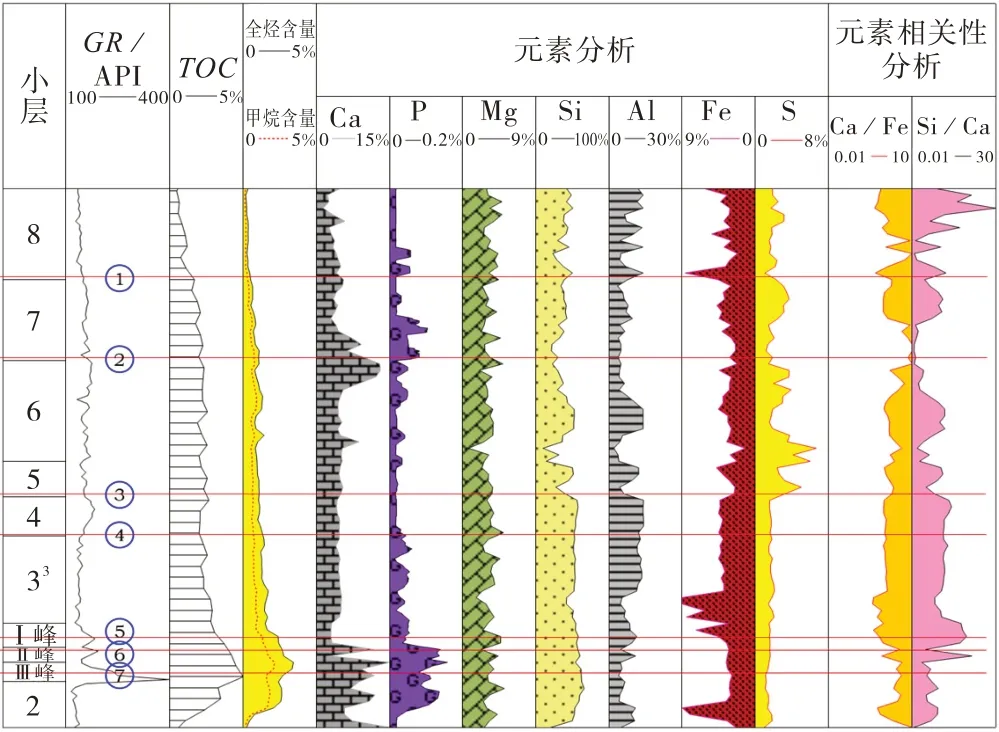

1.1 小层的精准定位及判别技术方法

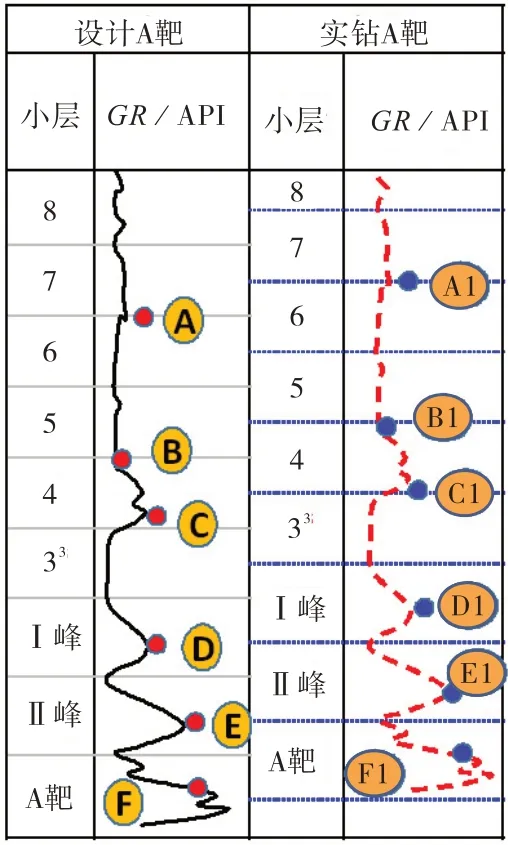

小层精准卡取及判别可以通过地质和工程等多种特征参数,如自然伽马(GR)、气测、岩性颜色、元素、有机碳含量(TOC)等相结合的分析方法来实现[5-6]。在四川盆地W区,根据实钻分析发现,造斜段明显标识层大致可以划在7 小层底、4 小层顶、底,及Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号峰位置处。由上往下,7小层底(②线位处),由于GR、元素等参数形态特征受多种因素干扰,区域上形态表现并不统一。因此不能精确定位层位井深,只能初步判断7小层界面。4小层(③、④线段处),GR参数形态呈现为一个突起,各元素参数形态会有一个相对较明显的升降变化过程,在区域上形态较稳定,是相对较稳定的标志层。可以据此来精准定位4小层顶底界面井深,初步计算出A 靶垂深提前量或加深量,对轨迹进行优化调整设计。Ⅰ峰、Ⅱ峰、Ⅲ峰(⑤、⑥、⑦线位处),在W 区GR参数会呈峰值形态涨落,TOC、气测参数、元素参数值在区内也会相对稳定变化(图1)。再次预测A靶垂深,对轨迹再次进行精确优化调整,以确保轨迹在⑦线位处时能准确着陆,中取A靶。

图1 W区小层识别划分与钻井、地质参数对应关系图

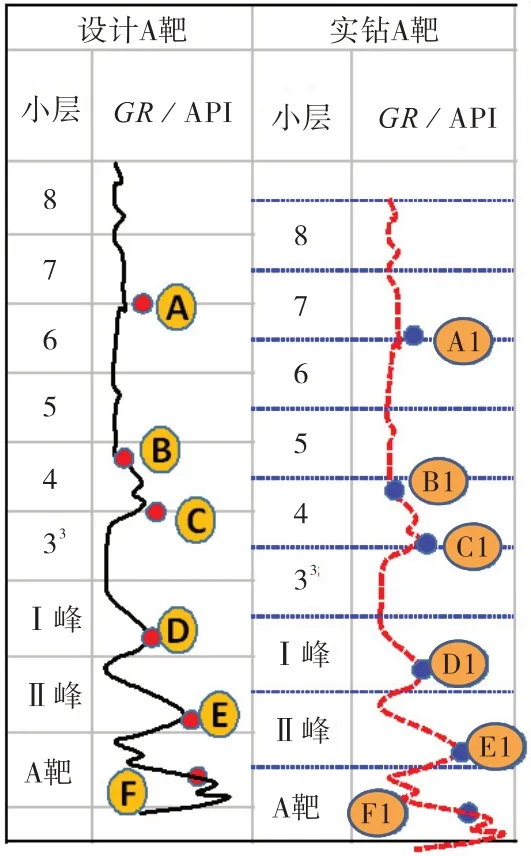

1.2 井轨迹分段控制与调整技术方法

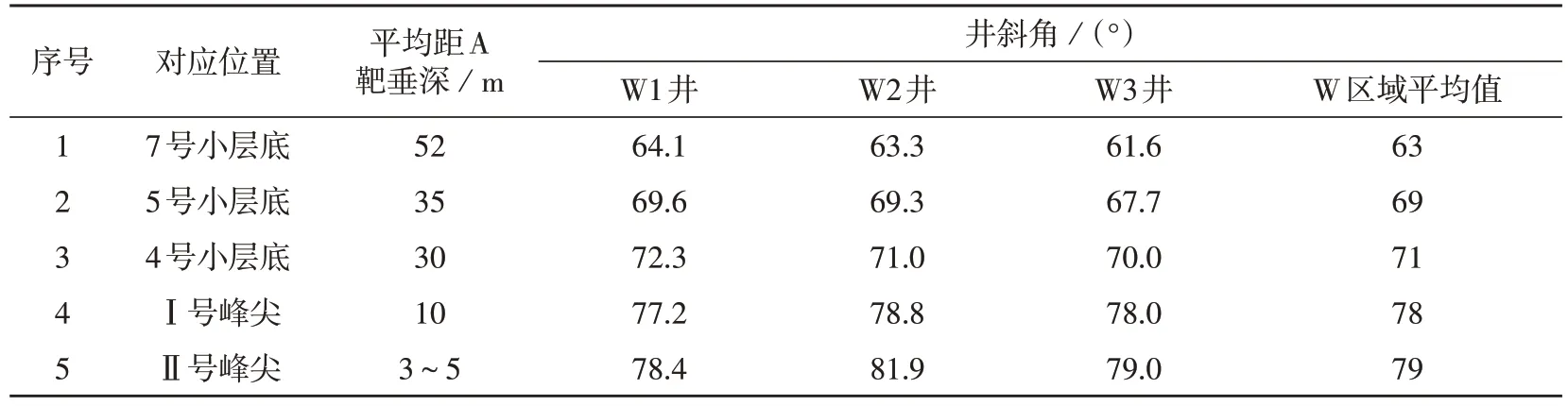

在精准定位、判别小层的基础上,井斜角的控制与调整就成为能否顺利成功着陆的关键[7]。在W区域,相邻单井相对应特征小层对应的井斜角数据如表1所示。

井斜角的控制与调整方向大致可以分为3 种情况:①实钻A 靶垂深较设计加深情况下井斜角的调控技术方法;②实钻A 靶垂深较设计提前情况下井斜角的调控技术方法;③实钻A 靶垂深与设计情况基本吻合时的井斜角调控技术方法。

1)A 靶垂深加深情况下的井轨迹分段调控技术方法

按设计轨迹钻至A1 处时,通过小层对比,预测实钻A靶垂深较设计A靶垂深加深情况下(图2),此时实钻井斜角依据W 区平均井斜角,应尽快调整达到63°,待钻达B1、C1 处时,可根据当前实钻垂深计算出实际A 靶位置垂深,再与设计A 靶垂深对比,看加深情况可以沿设计轨迹钻至井斜角78°(表1),此时钻头位于D 处,以稳斜的方式下探至D1 位置。计算A靶垂深,优化轨迹,此时距A靶位置较近,在E1处,井斜角应尽快调控至79°,继续微调轨迹,到达F1 处时,以最佳角度进入目标区,中取A 靶。在W 区运用此技术方法对实钻A 靶垂深加深情况下的10余口井轨迹进行调控,最终中靶率达100%。

表1 W区相邻井特征小层及井斜角数据表

图2 实钻各标识点及A靶垂深较设计A靶加深情况下示意图

2)A靶垂深提前情况下的井轨迹调控技术方法

对于实钻A靶垂深比设计A靶提前的情况,可以采取提前造斜、分段稳斜、下探特征点标识层的技术方法进行轨迹控制(图3、表1)。依设计轨迹钻达B1、C1 处时,精准定位4 小层垂深,计算明确A 靶提前量,以D处井斜角78°为目标,提前造斜至该井斜,再稳斜下探至D1处;在D1处进一步精确计算A靶垂深提前量,以设计E处井斜角79°为目标,提前造斜至该井斜,再稳斜下探至E1 处;继续微调轨迹到达F1处时,以最佳角度进入目标区,中取A靶。

2 水平段轨迹调控技术方法

2.1 轨迹相对储集层空间位置分析判断与调控技术

图3 实钻各标识点及A靶垂深比设计A靶提前情况下示意图

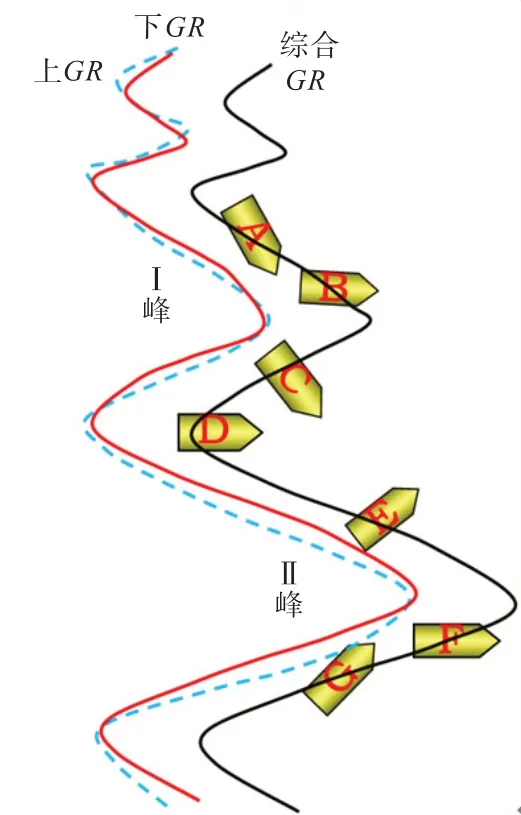

W 区五峰组— 龙马溪组储集层段,随钻GR值呈峰值形态出现,可分为上、下2 个半幅来识别(图4)。可以通过上、下GR值的差异形态及综合GR形态,结合元素等多种参数进行对比分析,判断轨迹相对储集层位置。自定义:上GR大于下GR为正差异,上GR小于下GR为负差异,上GR等于下GR为无差异。轨迹相对储集层位置可以分为7 种情况:①上、下GR表现为正差异形态。如果综合GR值为增大趋势(如图4A位置),则轨迹位于储集层GR上半幅位置,且此时轨迹相对地层下穿,可视下穿幅度情况适当微增斜观察,保持轨迹平滑且稳定。②上、下GR表现为负差异形态。如果综合GR值为减小趋势(如图4E 位置),则轨迹位于储集层GR上半幅位置,且此时轨迹相对地层上穿,可视上穿幅度情况适当微降斜观察,保持轨迹平滑且稳定。③上、下GR表现为负差异形态。如果综合GR值较为平稳(如图4B 位置),则轨迹位于储集层GR上半幅位置,且此时轨迹相对地层近平行,可继续稳斜观察,保持轨迹平滑且稳定。④上、下GR表现为无差异形态。如果综合GR值较为平稳(如图4D位置),则轨迹位于储集层GR峰尖或峰底位置,且此时轨迹相对地层近平行,可继续稳斜观察,保持轨迹平滑且稳定。⑤上、下GR表现为负差异形态。如果综合GR值为增大趋势(如图4G位置),则轨迹位于储集层GR下半幅位置,且此时轨迹相对地层上穿,可视上穿幅度情况适当微降斜或稳斜观察,保持轨迹平滑且稳定回穿至储集层GR峰尖或上半幅位置。⑥上、下GR表现为正差异形态。如果综合GR值为减小趋势(如图4C 位置),则轨迹位于储集层GR下半幅位置,且此时轨迹相对地层下穿,可视下穿幅度情况适当微增斜观察,保持轨迹平滑且稳定回穿至储集层GR峰尖或上半幅位置。⑦上、下GR表现为正差异形态。如果综合GR值较为平稳(如图4F位置),则轨迹位于储集层GR下半幅位置,且此时轨迹相对地层近平行,可适当微增斜观察,保持轨迹平滑且稳定回穿至储集层GR峰尖或上半幅位置。

图4 轨迹相对储集层空间位置与GR形态关系图

水平储集层段钻进中,通过对上、下GR值、综合GR值大小及曲线变化特征情况的对比分析,可以准确判断出轨迹在优质页岩储集层中所处的位置,对轨迹进行优化调控[8-10]。

2.2 复杂构造形态、类型的判别及轨迹调控技术方法

水平段中往往会突然出现一些局部小构造,如断层、背斜、向斜、揉皱等,造成轨迹相对储集层位置的快速变化,因此就需要对轨迹做出相应的优化调控。在W 区施工中,在钻遇复杂构造时,各参数会发生突变,通过突变点前后GR、元素等参数的分析对比,可以判断出轨迹相对储集层空间位置的变化情况[11-13],接着分析判断突变点处的构造形态、类型,针对不同的构造形态采用不同的优化方案对轨迹进行优化调控,从而确保优质储层钻遇率最大化。根据各参数的变化情况分析突变点前后地层是否连续,判断是否为断层造成突变。如果确定为断层造成突变,首先,根据断点前后轨迹相对储集层空间位置的变化情况明确断层类型,分析计算出断层的断距。其次,在不明确此处是否为单一断层时,不应盲目调整井斜角度,一般应先稳斜钻进20~30 m,观察后续是否还有断层存在,如无断层存在则证明断点处为单一断层,可根据断位及断距确定轨迹优化方案。如30 m 内再次钻遇断层,则需要继续判断断层形态、类型及断位、断距等,结合前后断位总体判断出类型及形态,如叠瓦构造、地垒、地堑构造、冲起构造等[14-15],然后再根据具体构造形态、断位及断距确定轨迹优化方案。

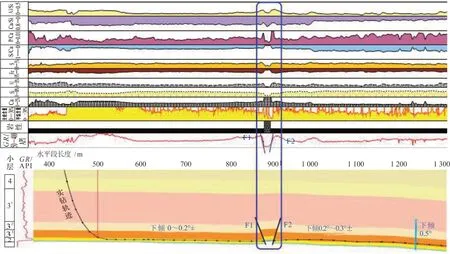

研究区 W2 井(图 5)在钻至 F1 点处时,GR值、气测值及元素特征均发生突变,GR值从322 API降至76 API,Si 元素值从40%~50%降至16%、Ca 元素值从8%~10%上升至37%、P元素值从0.04%~0.06%上升至0.11%,全烃值从20%降至8%。岩性由黑色页岩突变为灰色石灰岩,判断钻头由龙一段2号层进入上奥陶统临湘组,分析认为F1 处可能钻遇局部小隆起、小断层两种微幅构造形态。为明确F1 处的具体构造形态,建议微增斜钻进观察GR值、气测值及元素特征变化,继续钻进至F2处时,GR值、气测值及元素特征均再次发生突变,各参数突变值与形态与F1 处时呈对镜像对称,判断钻头由临湘组进入龙一段2 号层。初步分析认为F1、F2 处为局部小隆起,造成F1-F2 间地层抬升,但通过GR参数值前后对比发现,在F1、F2处钻遇龙一段2号层Ⅲ号峰最高GR值比前期已钻Ⅲ号峰GR值小,分析认为在F1、F2处未钻遇Ⅲ号峰尖,中间缺失Ⅲ号峰峰尖至五峰组GR及各元素变化曲线特征段。证明F1-F2 间钻遇地层不连续,有断点存在,即F1-F2应为由2个微断裂形成的局部冲起构造形态。断裂由龙一段2号层Ⅲ号峰上半幅断至临湘组顶部,断距介于1.0~1.5 m,突变地层缺失Ⅲ号峰下半幅,垂厚约0.6 m,五峰组垂厚约0.4 m。

如果确定地层连续,则排除断层构造形态可能为背斜、向斜、揉皱等。一般此种情况下,突变点都会前后对称、成双出现,通过突变点前后各参数的变化特征,判断轨迹相对储集层空间位置是上行还是下行,初步明确构造形态是背斜或向斜。此种情况,只需要稳斜观察,直至下个突变点出现,轨迹回到突变前的初始位置,一般不对轨迹做大的调整。

图5 W2井构造形态及突变点特征相关性图

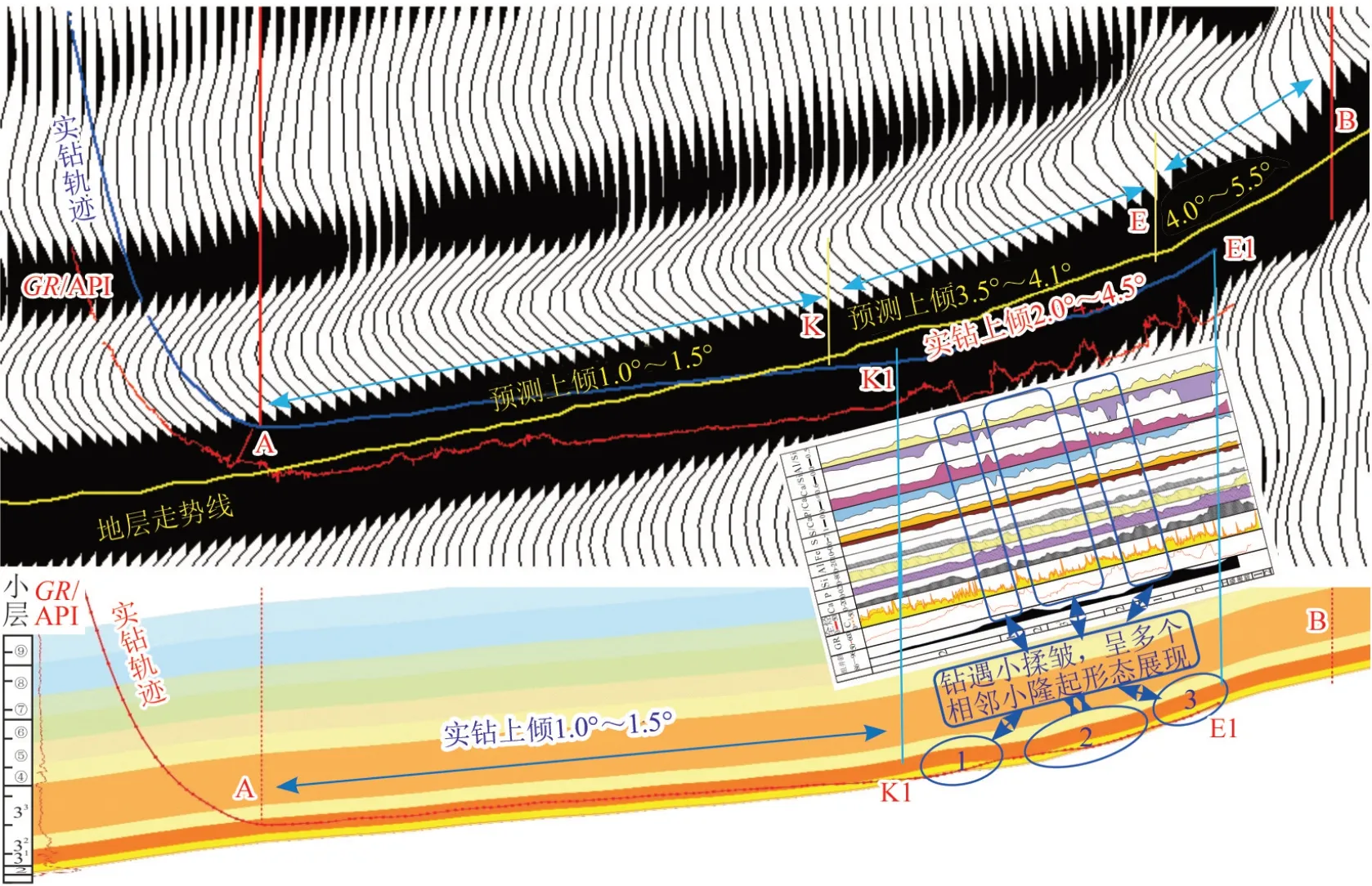

图6 W1井构造形态及突变点特征相关性图

研究区W1 井(图6),实钻K1-E1 段中,当钻遇第一个突变段K1 点附近时,GR值及全烃值突然降低,相关元素特征变化也比较明显,初步对比分析认为:可能是钻遇小断层引起,由龙一段Ⅲ号峰断至五峰组,断距应小于2 m。根据物探剖面观察,后期构造形态变化,地层倾角增大,建议相应逐步增斜钻进观察,钻约段长31 m,由GR值、全烃值及元素值相对变化判断钻头回到龙一段Ⅲ号峰;继续钻约段长33 m时,GR值、全烃值及元素值特征再次发生突变,经过对比分析,与K1点变化特征基本相似呈对称关系,认为是钻头由龙一段Ⅲ号峰快速穿进入五峰组,产生突变。结合前期GR值、全烃值及元素值相对变化特征,分析认为1号突变段可能是局部小隆起构造形态,造成钻头由龙一段Ⅲ号峰快速穿进入五峰组地层然后又快速穿出进入龙一段Ⅲ号峰;判断出最初分析的K1 点附近钻遇小断层不成立,地层无错断,计算地层倾角约上倾2.0°,故而建议适当降斜至92°,后稳斜钻进观察。继续钻约段长120 m、180 m 处时,相继钻遇2、3 号突变段,与前期1 号突变段GR值、全烃值及元素值相对变化特征相似,分析2、3 号突变段仍为局部小隆起构造形态,后期根据计算地层倾角逐渐增大,从2.0°上升至4.5°,适时增斜—稳斜钻进观察。当钻遇E1 点后,结合K1、E1 段构造形态分析发现,K1、E1 段整体是由3个相邻突变段形成的局部小隆起组合形成的一个小揉皱构造。

为了明确整体构造是单一的向斜、背斜构造,还是由多个向斜、背斜组成的更复杂的揉皱构造等,则根据轨迹相对储集层空间位置偏差情况,可继续稳斜或适当微调井斜进行钻进观察,最终明确整体构造的具体形态和类型,确保轨迹在优质储集层中的钻遇率最大化。

3 结论

1)小层精准定位及判别技术能够准确识别、判断出钻头与储集层空间的位置距离及动态变化情况,是轨迹优化调控的眼睛。

2)井轨迹的分段调控技术在实钻A 靶垂深相对设计A 靶提前或加深的情况下,是对轨迹动态调控的重要技术手段,是成功着陆、中取A靶的关键。

3)水平段中轨迹相对储集层空间位置的分析判断与调控技术方法的运用,能够及时发现钻头与储层空间位置的动态变化、偏离情况,是水平段轨迹调控的风向标。

4)水平段中对复杂构造形态及类型的识别、判断技术的运用能够有效地提高优质储集层钻遇率,是复杂构造区块水平导向技术的重点。

5)水平井轨迹调控中,以地质为主导、物探为路标、工程和测井为辅助验证的四位一体的工作模式能够有效提高水平井实施的成功率,避免不必要的损失。