何谓“胡服”

摘 要:传统观念中,唐代流行的圆领袍服被称为“圆领袍”,因为唐代深受胡风影响,故而有学者认为,这种“圆领袍”是一种“胡服”,来自于西域地区。笔者在前人研究的基础上,提出一种新的观点,即唐代的圆领袍服不应该被统称为“圆领袍”,因为唐代至少存在“对襟式”“叠襟式”两种外观同样为圆领的袍服;基于文献及壁画材料的分析,“对襟式”的圆领袍服才是唐时期汉人所认为的“胡服”,这种“胡服”来自于唐人所称的“胡人”,特别是粟特人;“叠襟式”则被称为“袍”、“衫”,是周、汉、魏晋以来传统袍服体系在唐时期的继承。

关键词:唐代;胡服;汉服;圆领袍;襕袍

中图分类号:TS941.1 文献标识码:A 文章编号:1674-2346(2021)04-0047-11

唐代服饰在中国古代服饰史上独树一帜,不仅是因为代表着女性意识觉醒的女扮男装与袒露之风,还有圆领袍服开启的服饰变革。自唐代始,圆领袍服不仅广泛地流行于中国各地域、各民族、各阶层之间,还深远地影响了曾以“交领右衽”为标识的服饰体系,在唐时期甚至作为朝廷官员所着“常服”(即“公服”)而固定下来。近年来,有关唐代圆领袍服的学术研究逐渐增多,為代表者有赵连赏《浅谈历史上两次异域服饰引入对中国古代官服的影响》、宋魏秦《对襕袍起源的探讨》、张珊《唐代女着男装之现象初探》、阳梦婷《唐代圆领袍服源流新论》等。

赵连赏认为:“这种窄袖、合身、长短过膝的圆领袍并不是周汉以来中国的传统服饰内容,它其实是一种胡服”[1],这一种说法还见于宋人笔记,如《梦溪笔谈》:“中国衣冠自北齐以来,乃全用胡服”[2]7,《朱子语类》:“今世之服,大抵皆胡服,如上领衫靴鞋之类”[3]6;宋魏秦从唐代襕袍形制、使用及礼制解释的角度出发,认为“是由宇文护将襕袍上升到制度、礼制层面并推广开来”、“襕袍或襕衫在人们的礼仪活动和日常生活等诸多方面,都或多或少地扮演着‘深衣的角色”,同时对“袍下加襕”进行了分析,虽然质疑了襕袍“西来说”,但仍支持“而圆领袍则不同,根据赵连赏的研究,可知其确由西来”[4]。

张珊的《唐代女着男装之现象初探》中对于“圆领袍”与“胡服”的关系则与赵连赏持不同观点,认为:“唐人穿圆领袍,有时会把领口敞开作翻领穿,在现存图像资料上常常有所反映,常被误认为‘胡服或‘翻领袍”,“以上唐代‘胡服的形制及穿法与唐初圆领袍相同,应该是唐代圆领袍融入了少数民族服饰特征,这种圆领袍,原属于男性服饰,也成为唐代女性的装扮”。[5]阳梦婷进一步认为:“圆领的领型并不为汉或者胡独有,而是在两者本身的服饰体系中都存在,是共同点”,“如果正史记载属实,‘胡服就并不是指圆领袍衫”。[6]

从此4篇为代表的一系列唐代圆领袍服相关论文中,不难发现,如果将“圆领袍”与“胡服”等同,似乎是有抵牾之处的。北魏孝文帝既“禁胡服”而圆领袍服却在壁画中频现,北周复古周礼推行“五辂六冕”却允百官着襕袍执芴上朝,唐史料中“胡服”流行的时间被形容为“开元来”、“天宝初”,圆领的袍服却早在初唐就已经流行开来。故此,笔者认为将“胡服”与“襕衫”分开论述更符合史实。

实际上,如果对现存壁画及史料进行分析,可以发现在唐代实际上存在着至少两种同为圆领的袍服,一种为两襟完全相交叠的款式,一种为两襟在胸前相对有部分衣缘重叠的款式。前者为战国至隋唐时在本土演变而成的圆领“袍”,后者则是唐人所认为之“胡人”所穿着的“胡服”。并且,这种胡服流行的风潮集中在开元、天宝年间,安史之乱后因为有“衣胡服而后安禄山反”的传言,故而在晚唐至五代时期的人物形象中已经少见穿着“胡服”形象了。

1 “胡服”的基本特征

“胡服”顾名思义,即“胡人”的服饰。荣新江在《何谓胡人?——隋唐时期胡人族属的自认与他认》中认为“胡人”主要有三重含义:“广义的胡人是指西北地区的所有外蕃人”;“狭义的胡人主要是指伊朗系统的胡人”;“更狭窄的意思才是指粟特人”。[7]笔者认为,“胡服”应当为粟特人在内的“胡人”群体所穿的服饰,并且由于“胡人”是一个由内而外边界模糊的群体,所以这种为代表的“胡服”应当具有某种该群体共有的而与“汉服”不同的特征。

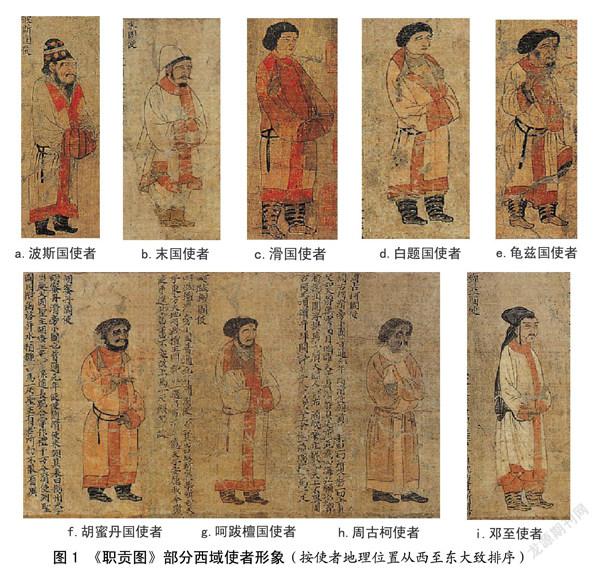

这些群体服饰特点,正体现在梁元帝萧绎(508-555年)笔下的《职贡图》中。《职贡图》现存12国使者画像,除来自东部的百济国、倭国及来自南亚的狼牙修国3位使者外,其他9国使者(图1)均来自于西域地区,即广义上唐人概念中“胡人”的范围,而这些使者身着的服饰在一定程度上反映了南北朝晚期的“胡服”形象,对唐代汉人的“胡服”概念产生了一定影响。

从以上使者所着服饰来看,其共同点在于:其一,他们所着袍服皆为对襟,即两片衣襟在胸前相对,并且可以将领口部分翻开作翻领穿着;其二,领口、袖口及两片衣襟相接的位置常常置有衣缘,常以异于服装底色的其他颜色布料存在;其三,从服装下摆可以看出,左右两襟皆有这种异色衣缘,两侧衣缘且呈交叠状,或为左掩右,或为右掩左。

在唐人眼中,粟特人在胡人中似乎占据了特殊地位,如荣新江《何谓胡人?——隋唐时期胡人族属的自认与他认》所说,“因为粟特人在西域、中原、北方游牧民族政权当中存在的人数最多……看到的胡人主要是粟特人,所以慢慢就把‘胡人越来越多地放在粟特人身上,甚至一些文献就把‘胡和‘栗特画等号了”,故而在某种程度上,粟特人的服饰成为了“胡服”的代表。公元6~8世纪对应着我国的北朝后期至中唐,这一时期正是唐代汉人“胡服”概念的形成时期。

郝慧敏《6至8世纪粟特服饰的研究》一文中对于该时期的中亚粟特地区的粟特服饰进行了分析研究,总结出了“圆领紧身长袍”、“翻领紧身长袍”、“交领紧身长袍”3种(图2),除去贯头衣1种外,其他袍服基本上符合前文所述“胡服”的特征。

类似特征的服饰,还可见于其他胡人群体中,如与粟特人同为伊朗系统又与唐人关系密切的于阗人。荣新江根据和田地区古代遗址出土的文书,认为:“作者有的是唐朝镇守当地的汉军官吏……不论是当地的于阗人还是汉人,都用‘胡书这个词来指当地通行的于阗语文书……胡书指于阗语文书,胡人应当就是于阗人。”和田丹丹乌里克佛寺遗址中出土了一批唐时期的木板画,表明这种对襟饰缘的“胡服”曾存在于于阗地区(图3)。随着于阗与唐交往的加深,及安史之乱后胡风的减弱,五代时期的壁画中已经可以看到身着汉式“袍”、“衫”的于阗国王形象(图4)了。

龟兹人亦同属伊朗语系统,也属于狭义上唐人概念中的“胡人”群体,在克孜尔石窟的壁画中存有大量龟兹人物形象,同见大量与粟特服饰类似的对襟圆领、翻领饰缘“胡服”(图5~图8)。

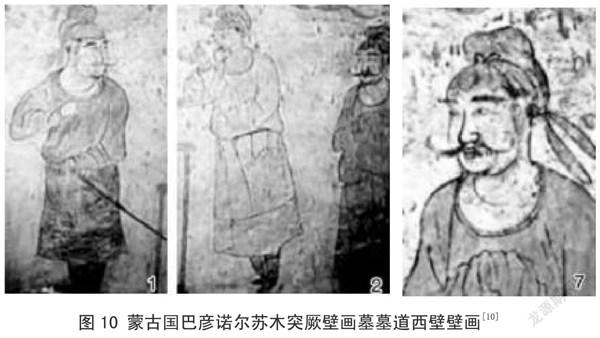

突厥人属于广义上的“胡人”,在狭义上又处在伊朗系统的“胡人”之外,而突厥人的服饰也正显示出了这种二元性特征。2011年在蒙古国布尔干省巴彦诺尔苏木墓中出土了一些壁画,上面的突厥人形象衣着即呈现了汉化和胡化两种趋势(图9、10),图9即类似于图6中的翻领紧身长袍,图10则是汉式的叠襟袍衫。

从以上“胡人”群体的服饰看来,“胡人”群体所穿着的这种与汉式“袍”、“衫”相别的“胡服”大致有以下特征:其两襟相对,并接于胸前正中,同伴有异色花纹衣缘,其领口、袖口及衣襟相接位置也同有异色衣缘,这与前文提到的梁元帝所绘《职贡图》是相类的。

2 “胡服”与“汉服”的区别

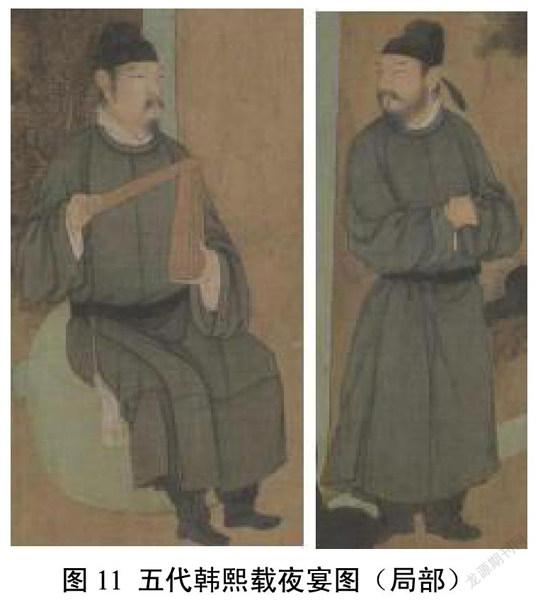

虽外观同为圆领,但与流行开元、天宝年间的“时世装”“胡服”不同,北朝以来便流行于中原的汉式圆领“袍”、“衫”是两襟交叠的。图11即为典型的唐时期叠襟式圆领袍(衫),它没有在领口、袖口、两襟施以异色衣缘,而且相比前文的胡服,它左右两襟是完全相交叠的,且大部分都有“中缝”;其中有些还施有下“襕”,而被称为“襕袍”,一般也不作翻领穿法。

从神龙二年(706年)仪仗图(图12)与景云元年(710年)持戟仪卫图(图13)可以看出,唐军身着的正是这种两襟完全交叠的“袍”、“衫”。《新唐书》中有载:“开元二年(714年),吐蕃以精甲十万寇临洮,……晙率所部二千与临洮军合,料奇兵七百,易胡服,夜袭,去贼五里”[11]4154正说明唐军所着的这种两襟完全交叠的“袍”、“衫”不属于“胡服”。

此外,在撒马尔罕阿弗拉西阿卜宫殿遗址壁画(图14)中,可以看到7世纪中叶身着各国服饰的使团像,其中包括了唐朝使团及以唐朝为主题独占整面北墙的壁画,这些人物不仅包括使者,还有唐高宗李治,他们身上穿着的正是初唐时期具有中国特色的汉式“袍”、“衫”。

图12 神龙二年 懿德太子墓 图13 景云元年 节愍太子墓 图14 撒马尔罕 阿弗拉西阿卜宫殿北壁

唐代官方史料也将“胡服”与“(襕)袍、(襕)衫”作为两个独立的词语区别开来,《旧唐书·舆服志》载:“开元初……或有著丈夫衣服靴衫……开元来……臧获贱伍者皆服襕衫。太常乐尚胡曲,贵人御馔,尽供胡食,士女皆竟衣胡服。”[12]1957-1958《新唐书·车服志》同载:“开元中,初有线鞋,侍儿则著履,奴婢服襕衫,而士女衣胡服。”[11]531唐苏鹗撰笔记《苏氏演义》也载:“(袍)圆领小袖,本非古服,即赵武灵王用以习射,是始也。后周武帝始令袍下加襕。”[13]21作为笔记其可信度虽存疑,但至少能够说明在唐人眼中,“(襕)袍”与中唐以来的“胡服”是毫无关系的。

3 “胡服”流行时间问题

对唐时期圆领袍服“源于胡服”的误解来自于唐代“胡服”的流行,理清“胡服”流行的时间则是解决该问题最简明的方式。从唐人记载来看,“胡服”流行应在开元(713年~741年)、天宝(公元742年~756年)年间。

《旧唐书·舆服志》载:“开元初……或有著丈夫衣服靴衫……开元来……臧获贱伍者皆服襕衫。太常乐尚胡曲,贵人御馔,尽供胡食,士女皆竟衣胡服,故有范阳羯胡之乱,兆于好尚远矣。”[12]1957-1958这则史料中,反映了两个问题,其一,“士女衣胡服”是“开元”风气;其二,“襕衫”与“胡服”是两种不同的服饰。

要理解这则史料,必须将其放入前后文中。《旧唐书》中此段前文记载了武德、贞观时“依齐、隋旧制”“全身障蔽”之羃?是如何在永徽之后,经过武则天执政时期,最终在中宗即位后彻底被“施裙到颈”的帷帽替代。这表明唐代衣冠之变的确始于初唐,但是这段时期主要是由遮蔽走向浅露。直到开元年间,基于初唐以来女性首服已达“浅露”的基础上,无所障蔽的“胡帽”才能流行起來,如书中所言:“开元初……皆著胡帽,靓妆露面,无复障蔽。”[12]1957

正是在首服变迁至“胡帽”流行后,身服的变化也开始了。首先是在“开元初……或有著丈夫衣服靴衫……尊卑内外,斯一贯矣”[12]1957,即开元初年时女性偶有穿着曾专属于男性的身服、足服,男女的内外尊卑被打破。也正是基于此,“开元来……士女皆竟衣胡服,故有范阳羯胡之乱,兆于好尚远矣”[12]1958,即在服饰的性别、内外、尊卑界限被打破后的开元、天宝年间,胡服逐渐被男女竞相穿着,随后有了天宝末年的安史之乱。《新唐书·车服志》同载:“开元中……而士女衣胡服,其后安禄山反,当时以为服妖之应。”[11]531,将“衣胡服”与“安禄山反”以“其后”联系,也表明作者认为二者存在一定的相继关系。

虽不能说之前并无此风,但从正史记载来看,至少证明在开元、天宝年间唐服饰存在一次大的变化,这种变化很可能正是开元、天宝年间“胡风”的流行。这点也可以同段“奚车,契丹塞外用之,开元、天宝中渐至京城”及《旧唐书·五行志》中“天宝初,贵族及士民好为胡服胡帽”[8]879佐证。同时,唐人姚汝能所著《安禄山事迹》载:“天宝初,贵游士庶好衣胡服,为豹皮帽,妇人则簪步摇,衩衣之制度,衿袖窄小。识者窃怪之,知其戎矣。”[14]38从姚汝能的记载来看,在天宝初年,身着胡服还会被“识者”“窃怪之”。由此可见,唐代“胡服”的真正流行,应当与“胡帽”、“奚车”同步,即在开元、天宝年间,臻于天宝末年。

4 “汉服”胡化——唐时期“胡服”风尚

文化的传播常是一个连续性的过程,故而受胡风影响的唐代袍服也应经历了一个逐渐发展的过程。早在南北朝晚期至隋(6世纪后半叶至7世纪初),胡人饰异色衣缘的对襟式袍服就以其独特性与完全叠襟而无缘饰的汉式袍服(图15)形成了鲜明对比,而引起了汉地人群对胡人服饰的概念构想;至唐代,胡风渐盛,从初唐至开元天宝年间随着胡风在唐的传播及两者的结合,来自胡服的翻领之风开始流行起来,如咸亨四年(673年)房陵大长公主墓的男装侍女图(图16);开元天宝年间胡风的影响更盛,自神龙出现了一种具有小范围叠襟同时又具有胡服中间饰缘风格的袍服,如神龙二年(706年)的永泰公主墓(图17左)及章怀太子墓(图17右)中出土的随葬女俑与线刻女侍,展示了这种盛行于盛唐时期之“胡服”清晰的正面形象。

如前文所述,唐王朝的胡服之风盛行于开元、天宝年间。在神龙二年(706年)永泰公主墓(图18)中,已经可以看到身着“翻领紧身长袍”的“胡服”女子形象,该女子身着的前开襟胡服保留了粟特式的异色衣缘以及翻领特征,且由于较为宽阔的衣缘,使得在衣缘交叠后开襟处更偏右了,这同前文虞弘墓浮雕有异曲同工之妙。景龙二年(708)葬的韦浩墓(图19)中、卒于开元四年(716年)的韦顼墓(图20)、开元九年葬的(721年)薛儆墓(图21)中亦有这种身着“翻领紧身长袍”的“胡服”女子的形象。直到安史之乱后中唐时期,胡服及这种具有胡服风格的“胡服”袍服逐渐从唐袍服系统中消减,重新回归到了典型的侧开式有中缝的汉式“袍”、“衫”的范畴。故此,笔者认为,唐人概念中的“胡服”不仅指代典型的由胡人穿着的对襟式胡服,还很可能包括了这种具有鲜明胡服特点的小范围叠襟式“胡服”,而与汉式的完全叠襟式“袍”、“衫”相区别。

5 “胡服”汉化——以来华粟特人服饰的胡汉杂糅为例

自汉以后,通过丝绸之路来华的粟特人逐渐增多,在中国发现的粟特人墓葬及其中的壁画形象中可以发现,粟特人在进入中原以后,虽然部分保留了传统的胡服特色,但也在相当大的程度上被“汉化”。

北朝至唐时期是来华粟特人服饰变化最剧烈的时期,同时也出土了大量墓葬壁画,为研究此时期来华粟特人服饰提供了直接材料。总体而言,在北朝时期,粟特人仍较多的穿着粟特地区的圆领、翻领胡服,但随着北周宇文护推行五辂六冕全盘复古及附会深衣的“袍下加襕”,至隋初,在华粟特人的服饰逐渐吸收侧开襟的汉式“袍”、“衫”特点,发生了一些变化。

北周时期的萨保(也称作“萨甫”、“萨宝”)墓是来华粟特人中最具代表性的。从安伽墓墓志看来,安伽为姑臧昌松人,昭武九姓之安国后裔,北周时任职同州萨保,专管粟特来华商贸、定居人员,并负责来华粟特人群的宗教祭祀活动。在《新出魏晋南北朝墓志疏证》中罗新、叶炜认为安伽生年当在北魏孝明帝神龟元年(518),死于北周静帝大象元年(579)。从安伽墓石塌屏风浮雕(图22)上来看,大部分人物仍身着带有典型粟特式胡服风格前开襟“圆领紧身长袍”、“翻领紧身长袍”、“交领紧身长袍”。但从安伽墓的葬俗来看,却融入了汉式风格,如其墓室结构采用汉式土葬,绘有仪卫畫像,其本人尸首也并未采用传统的弃尸饲狗收骨埋殡、盛骨瓮之俗。[16]

在同为北周萨保的凉州萨保史君墓(图23)及其他北朝粟特墓葬(图24)中,亦可以见到典型的粟特式对襟袍服。

卒于隋开皇十二年(公元592年)的虞弘,历任北齐、北周、隋三代官职,是汉化较深的粟特人。在他的墓葬中已经可以比较明显地看到身着近似汉式的侧开襟袍服形象了,如石椁正面右侧第一幅浮雕中的牵马者(图25-a),他头戴襥头,身着侧开襟之汉式袍(衫),与石椁东壁第二幅浮雕中怀抱酒坛者(图25-b)中开襟、领口袖口皆施缘的粟特式圆领袍服成鲜明对比。此外,牵马人同图中出现的未戴襥头者(图25-c),

身着联珠状腰带,从下摆看来他身着的袍服与牵马人有所不同,是前开襟式,这点可由他身侧同样侧身角度

而戴襥头者下摆并未出现中开的痕迹推测。无论是牵马者还是身着非传统粟特式袍服者,衣摆下方都有一条相对而言较粟特本土服饰更为宽的缘,是否附会或者就是汉式袍服中的加“襕”尚未可知。值得注意的是,在虞弘墓中,还出现了一些胡汉杂糅的袍服(图26),既有粟特服饰中饰缘的特色,又有较宽而近似“襕”的下缘及与汉式袍服类似的身侧开襟,体现了来华粟特人在服饰上受到汉化影响而产生一些变化。

6 “胡服”元素对鲜卑、吐蕃的影响

6.1 北朝鲜卑的“胡服”

《魏书·自序》载:“出帝(魏孝武帝)尝大发士卒,狩于嵩少之南,……帝与从官皆胡服而骑,宫人及诸妃主杂其间,奇伎异饰,多非礼度。”[17]2324

《隋书·五行志》载:“文宣帝末年,衣锦绮,傅粉黛,数为胡服,微行市里,……齐氏出自阴山,胡服者,将反初服也。”[18]629

从以上两则史料来看,可以得出两条结论:(1)在鲜卑统治者推行汉化政策后,汉服成为主流,穿着胡服被认为是“非礼度”的行为。(2)鲜卑有穿着“胡服”的习惯,且根据“反初服”推测,很可能这就是鲜卑汉化以前常穿的服饰。第一点无须赘述,就第二点而言,“反初服”中“反”作“返”解,一般认为有几重含义,如辞官归田、恢复做官时的服饰等。虽然“返初服”延伸出了几种含义,但“原本的服饰”的含义是一以贯之的。再结合“齐氏出自阴山”,可以猜测,魏孝武与齐文宣所著之胡服,当为鲜卑“初服”。那么这种被唐人同称作“胡服”的鲜卑旧服是怎样的呢?

《魏书》有载:“吐谷浑,本辽东鲜卑徙河涉归子也……其俗:丈夫衣服略同于华夏。”[17]2240说明这种鲜卑服饰与“华夏”服饰有相同之处,这相同之处很可能正是“圆领”这一特征。从现存壁画中鲜卑族形象看来,能满足“略同于华夏”又与“胡服”能够联系起来的,正是图27这种对襟式袍服。

在莫高窟西魏、北周时期的洞窟壁画中,可见大量身着此类前开式圆领对襟衣的鲜卑族人物形象(图27、图29),特别在285窟南壁的《五百强盗成佛图》中,绘有这种服饰详细的展开图(图28)。

6.2 吐蕃王朝的“胡服”

《新唐书》载:“开元二年(714年),吐蕃以精甲十万寇临洮,次大来谷,其酋坌达延以兵踵而前。晙率所部二千与临洮军合,料奇兵七百,易胡服,夜袭,去贼五里。”[11]4154

安史之乱后,吐蕃占领了河陇地区,并推行了强迫同化政策,在衣冠上,“令河陇地区汉人改穿吐蕃服装,只有每年正月初一才允许穿唐朝衣冠拜祭祖先”。[19]256如《新唐书》所载:“州人皆胡服臣虏,每岁时祀父祖,衣中国之服,号恸而藏之。”[11]6101

由此可以得到两点结论:(1)吐蕃与唐在服饰上有明显不同。(2)从文字推断,吐蕃人身着“胡服”,唐人衣“中国之服”。但这并非绝对的,吐蕃因同时受到唐与中亚民族的影响,故此在服饰上呈现出了多种风格。本文所讨论的“胡服”则是吐蕃服饰中受到中亚“胡人”影响的部分。

在阎立本《步辇图》中禄东赞身上可以见到,他身着的袍服正是存在于吐蕃王朝时期的“胡服”(图30),与前文6至8世纪粟特地区所见壁画中的“圆领紧身长袍”几乎一致。在敦煌绢画及青海省海西州乌兰县泉沟一号墓的吐蕃时期壁画中也可以看到8世纪吐蕃女性人像(图31),她们身着的袍服与粟特式“翻领紧身长袍”相一致。榆林窟第25窟的主室北壁上有一幅《婚嫁图》(图32),中间两位,一位身着红色袍,另一位身着深红色袍,这两者穿着的均为汉式侧开襟袍服,左右侧及附身跪于地的男性身着的则是一种前开襟翻领袍服,与敦煌绢画中一致。

7 结语

唐时期汉人所认为的“胡服”应当指“胡人”群体所穿着与汉式叠襟“袍”、“衫”有所区别的对襟式袍服,这种袍服最初为西域人群穿着,继而通过胡人经商、入仕,传播到包括吐蕃、鲜卑在内的边疆民族地区及中原地区,进而在中原汉族地区也形成了一些具有部分胡服特点而又与典型“胡服”相区别的服饰,同时胡人也受到影响而在服饰上发生了汉化。唐流行并延续至宋明时期的侧开叠襟式圆领袍衫与“胡服”并不相同。唐时期“胡

服”是一种名副其实的“时世装”,流行在开元天宝年间“胡风”盛行之下,并随着安史之乱的爆发及此后“衣胡服而后安禄山反”的观念形成,终于伴随着中唐古文运动提倡“华夷之辨”而逐渐消失了。唐时期汉式服饰在吸收外来服饰文化的同时,保留有传统汉式服饰文化的特点,并以此为核心,吸收、改造了外来服饰文化中有益的部分,如方便携带随身物件的蹀躞带与更为保暖的胡帽等,丰富、完善了汉式服装体系,创造出了唐代独具特色的具有多民族风格的服饰体系。同时,唐时期以汉式袍服与胡式袍服为代表的服饰文化之自由交流,从服饰角度反映了唐人审美风尚的变迁,体现了唐朝积极开展对外交流,文化上博采众长的宽广胸襟。

参考文献

[1]赵连赏.浅谈历史上两次异域服饰引入对中国古代官服的影响[J].云南大学学报(社会科学版),2014(06):06.

[2]沈括.梦溪笔谈[M].北京:文物出版社,1975.

[3]黎靖德.朱子语类[M].上海:上海古籍出版社,1987.

[4]宋魏秦.对襕袍起源的探讨[J].中国国家博物馆馆刊.2018(06):09.

[5]张珊.唐代女着男装之现象初探[J].南京艺术学院学报(美术与设计),2015(02):36-42,189.

[6]阳梦婷.唐代圆领袍服源流新论[J].浙江纺织服装职业技术学院学报,2020(04):09.

[7]荣新江.何谓胡人?——隋唐时期胡人族属的自认与他认[J].乾陵文化研究,2008:07.

[8]郝慧敏.6至8世纪粟特服饰的研究[D].西安:西安工程大学,2016.

[9]阿·敖其尔,勒·额尔敦宝力道,萨仁毕力格. 蒙古国布尔干省巴彦诺尔突厥壁画墓的发掘[J].草原文物,2014(01):14-23.

[10]耶申科,杨瑾,梁敏.中国壁画中的早期突厥人形象与蒙古国新发现墓葬中的陶俑[J].河西学院学报,2017(01):18-26.

[11]蘇鹗.苏氏演义[M].上海:商务印书馆,1956.

[12]刘昫.旧唐书[M].中华书局,1975.

[13]欧阳修.新唐书[M].北京:中华书局,1975.

[14]姚汝能.安禄山事迹[M].上海:上海古籍出版社,1983.

[15]沈從文.中国古代服饰研究[M].太原:北岳文艺出版社,2002:261.

[16]王维坤.论西安北周粟特人墓和罽宾人墓的葬制和葬俗[J].考古,2008(10):71-81.

[17]魏收.魏书[M]. 北京:中华书局,1974.

[18]魏徵.隋书[M].北京:中华书局,1974.

[19]翁独健.中国民族关系史纲要[M].北京:中国社会科学出版社,2011.

[20]杨清凡.从服饰图例试析吐蕃与粟特关系(上)[J].西藏研究,2001(03).What is Hu Clothing?—— The concept research of Hu Clothing of Han people in Tang Dynasty

YANG Meng-ting

(Institute for Western Frontier Region of China, Shaanxi Normal University, Xian, Shaaxi, China 710000)

Abstract:In the traditional concept, the popular round collar robe clothing in the Tang Dynasty is known as the round collar robe. Because the Tang Dynasty was deeply influenced by the Hu fashion, some scholars believe that this “round collar robe” was a kind of “Hu clothing” and came from the Western Regions. Based on previous studies, the author proposes a new view that the round collar robe clothing in the Tang Dynasty should not be referred to as round collar robe because there are at least double breasted style and folding breasted style robes. Based on the analysis of literature and mural materials, it is concluded that the round collar robe with double breasted style is the Hu clothing believed by Han people in the Tang dynasty. This Hu clothing came from what the Tang people called the Hu people, especially the Su Te people. Clothing with folding breasted style is called robe or shirt. It is the inheritance of traditional robe system in the Tang period since the Zhou, Han, Wei and Jin dynasties.

Keywords:TangDynasty;Huclothing;HanChineseclothing;roundcollarrobe;Lanrobe