社区卫生机构快速研判单病种社区防治服务开展可行性的工具开发研究

陈军香,曹永其,丁庆,汪雄星,李丽秋

本文创新点:

针对当前社区卫生服务面对多个选择,在抉择哪些病种适合开展社区防治服务时,缺乏循证、可靠、量化的工具来用于评估、决策,本研究历经定性、定量两个研究阶段得出的“单病种社区防治服务开展病种筛选工具”及实施流程可以解决这一问题,使用工具自测、自评、自查,可以将隐形、模糊决策外显和精确化,助力社区卫生机构管理者决策和经营及社区卫生机构的发展。病种筛选工具包括25项筛选原则,其中准入原则21项、排除原则4项。准入原则的测量办法分为历史数据采集(10项)和主观评分(11项)。历史数据采集项目由社区信息科调取相关数据后进行排序,主观评分项目采用Likert 7级评分法对每个病种的表现进行评分并排序,选取总分排名前3位的病种作为社区建设单病种诊疗单元的首选病种。

社区卫生服务机构,按照政府定位的五大平台功能,既要作为家庭医生团队的执业平台,还向居民提供基本医疗卫生服务[1]。其在决策是否可以开展某项业务时,基于牵涉到的人财物等多方面更大的投入,需要事前进行更为缜密和全面的决策。而在决策中,目前社区开展业务触发的动因共有五类,分别为政府要求[2]、居民要求[3]、供方自主要求[4]、供应链要求(包括医药械等技术供应链和综合医院专科技术技能供应链)[5]、学科发展要求[6],除了政府要求的单病种业务,其余四类都面临诸多挑战,且即使是政府要求的单病种社区防治服务,在充分的社会动员、项目资金、技术支持等多方面要素齐备下,社区还会面对很多细节上的挑战,如在患者纳入环节的更集约运行方式探索,在患者被动员后如何在社区诊疗手段缺乏情况下基于地理便利给予尽可能多而经济的诊疗服务,尤其是风险评估环节的落实,甚至还包括在确实需要综合医院介入的环节,如何统筹管理好综合医院的资源,防止留下互相结盟扩大需求或者社区无力推诿患者的错误认知。总之,能够叫好又叫座地开展单病种社区防治服务并不容易,在实际运行中常常会出现预想不到的问题,结果前期花费大量精力建立好的医患关系、签约居民关系瞬间付诸东流。现今,随着社区卫生服务不断升级的被重视,除政府外,来自上述各方基于健康需求、发展需求而动员和主动促使社区开展更多业务的反馈越来越多,如何既顺应时代的要求,又不使社区成为试错的小白鼠?亟须系统思考和决策。基于前期研究[7-9]和实践的基础,本文进一步探索社区卫生服务机构无论基于何方要求开展某一服务时,应经过哪些方面的研判和审核,而做出开展或暂不开展的决策?或者更直接地说社区开展单病种防治服务时,应依据哪些原则作为判断的基准,从而做出是否能开展的决策?同时,在本研究的专家咨询阶段,为便于专病专科的专家理解本研究的意图,将单病种社区防治服务建设具体为单病种临床路径建设,什么样的病种适合,提上议程的病种经筛选工具打分后各维度表现如何?现报道如下。

1 对象与方法

1.1 定性研究阶段

1.1.1 访谈对象 于2017-12-19至2018-05-19,邀请社区卫生服务中心(以下简称“中心”)的全科医生、全科护士、公共卫生医生、康复师和社区管理层代表参与访谈。纳入标准:(1)工作年限在5年及以上;(2)职称为副高级及以上,;(3)职位为各岗位或科室负责人,当(3)无法达到(1)和(2)的要求时,选择(3)作为最终标准。共邀请6名专家参与访谈,年龄25~47岁,平均(37.7±7.4)岁,工作年限2~27年,平均(14.67±8.14)年。其中,男1名,女5名;硕士研究生1名,本科4名,大专1名;初级职称1名,中级职称3名,副高级职称2名;1人从事护理,2人从事临床,1人从事中医临床,2人从事公共卫生;全科护士、防保科医师、康复医师和中医科负责人各1人,中心副主任2人。

1.1.2 访谈工具 采用的工具为半结构化访谈提纲,由项目组基于文献回顾[2-4,7-10]后自行编制,访谈内容包括:(1)建设单病种社区防治服务的供需方定位和建设目标;(2)建设单病种社区防治服务的准入原则和排除原则,均从供需方两个角度考虑;(3)单病种社区防治服务单元的建设要求,包括服务单元业务级别(专科还是专病)与场所、服务项目与技术、仪器设备配置、人才队伍、科研教学、保障措施。

1.1.3 访谈方法 采用多对多半结构化访谈的方式,由访谈员基于访谈提纲引导访谈对象逐一发表观点。

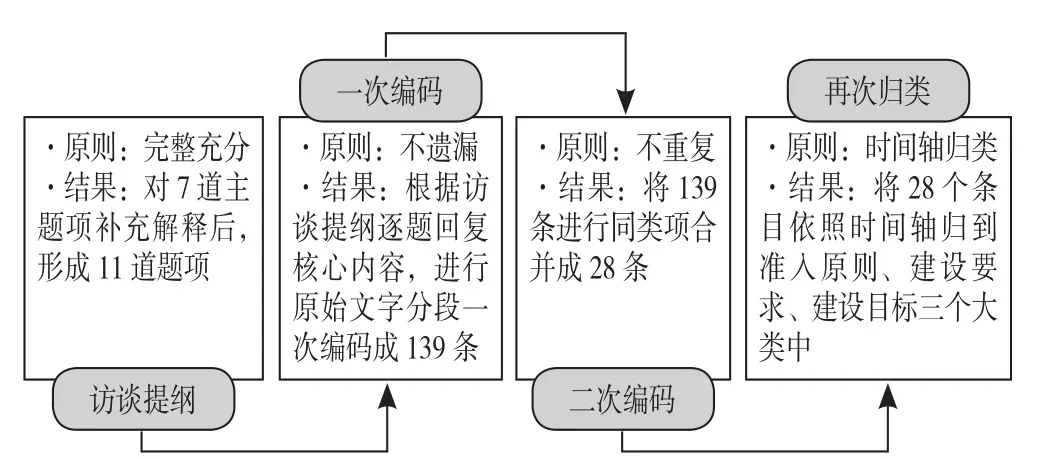

1.1.4 访谈质量控制 访谈开始前,提前将访谈提纲发送给访谈对象;访谈执行时,由一位访谈员负责提问,另一位访谈员负责记录和补充提问。访谈结束后,将语音转录成文字,与访谈当事人确认,确认无误后,将访谈信息拆解成有意义的字段并编码(一次编码)、将相同意义的字段进行合并直至各条核心信息没有交集并进行编码(二次编码),本着不遗漏任何信息的原则,形成最终的需要纳入判断的条目,各条目之间的重要性差异,在后续研究中进一步基于德尔菲进行定量赋值,以形成可以打分的工具。本阶段研究的重点在于,全面获取一线相关人员的实践、经验、判断和总结,并防止潜在信息遗漏和疏忽,鉴于此,参与者均为机构内部成员,本着共同的目的探讨此问题,相互之间没有表达的压力,获取信息较充分,探讨内容均紧贴一线遇到的实际难题。

1.2 定量研究阶段

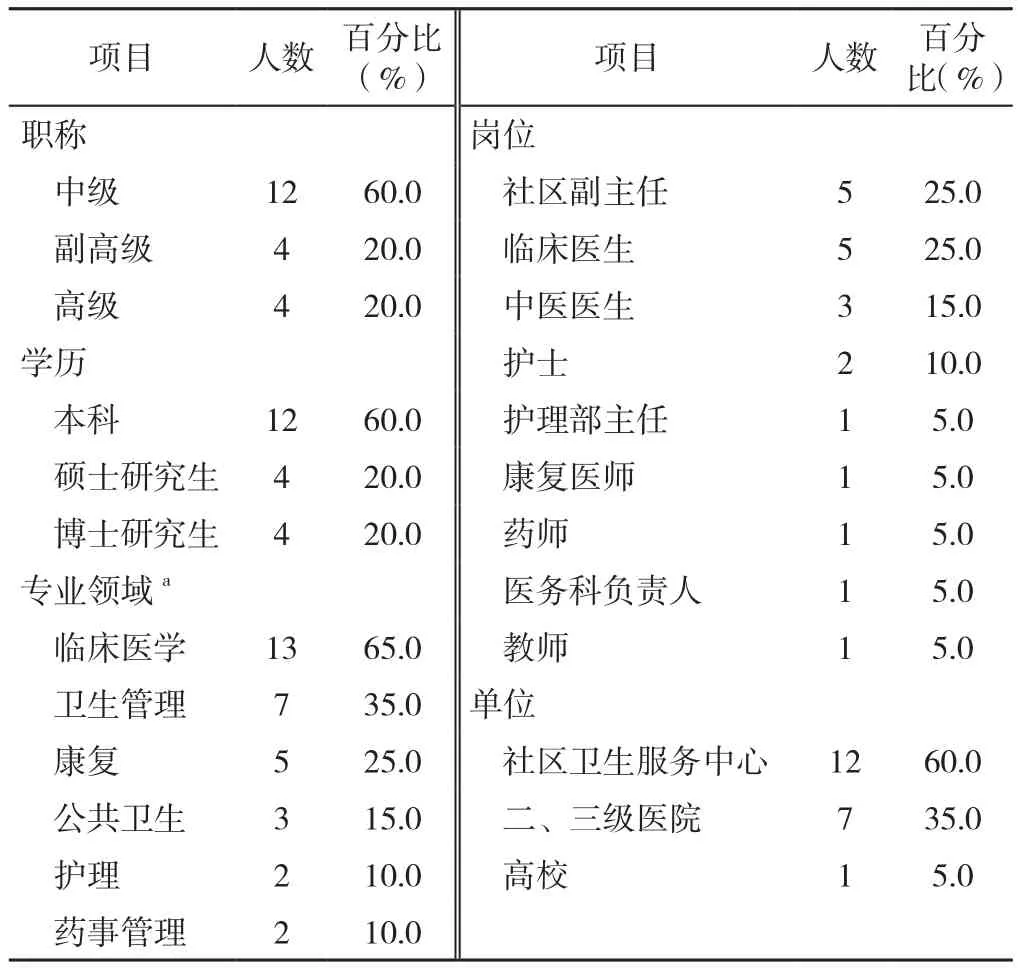

1.2.1 咨询对象 于2018-08-20至2019-10-28,基于半结构化访谈结果,选取社区、综合医院、中医医院、高校等专家代表。对专家访谈分析后提取的社区单病种临床路径建设的病种筛选原则进行评分。纳入标准:(1)工作年限在10年以及上;(2)职称为副高级及以上;(3)职位为各岗位或科室负责人;当(3)无法达到(1)和(2)的要求时,选择(3)作为最终标准。共邀请20名专家,年龄36~57岁,平均(44.3±6.1)岁,工作年限9~37年,平均(20.90±7.69)年,其他专家基本情况见表1。

表1 20名咨询专家基本情况Table 1 Basic information of 20 experts consulted

1.2.2 咨询工具 采用的工具为咨询问卷,是基于访谈分析结果和文献回顾结果[10-16]编制而成,内容包括:(1)专家基本情况;(2)社区单病种临床路径建设的27条病种筛选原则(22条准入原则、5条排除原则)的重要性、完整性,其中,重要性评分采用Likert 7级量表按1~7分计,分数越高则表示该原则的重要程度越高,7分表示该条目必须作为社区选择临床路径病种的筛选指标,1分表示该条目作为不适合作为社区临床路径病种的筛选指标,完整性评判采用问答题;(3)社区单病种建设的病种筛选原则测量办法的合理性评判,采用判断题,专家对“是否合理”进行评判。

1.2.3 咨询方法 采用邮件的方式发放和回收电子问卷,由专家自行填写。

1.2.4 咨询质量控制 发放咨询问卷前,由项目组成员事前告知参与咨询的专家本研究的目的,确保专家能够充分理解,并给出匹配的回复,沟通中发现,不在社区工作的专病专科专家对于单病种社区防治服务的内涵认知不统一,故改用全部参与者均熟悉的临床路径来代替,并在咨询问卷的背景中,阐述单病种社区防治服务与单病种临床路径的关联,咨询问卷均结构化、定量化和电子化,能较充分地保障所收集信息的正确性。

1.3 资料整理及分析 针对专家访谈,在访谈结束后将访谈录音存档,并及时基于录音和文字记录转录为电子文档,采用Excel 2016进行资料存储。访谈资料通过改写、验证、编码等环节[17],以内涵不交叉为原则,梳理社区建设单病种社区防治服务单元时应考虑的各个要素。针对专家咨询,采用Excel 2016进行数据录入和分析。对于社区单病种临床路径(社区防治服务)建设的病种筛选原则,采用界值法[18]进行遴选,当且仅当满分频率、算术平均数和变异系数均不符合界值准入条件时,考虑删除该条筛选原则;对于筛选原则的测量办法,基于众数原则和可行性原则进行遴选。

2 结果

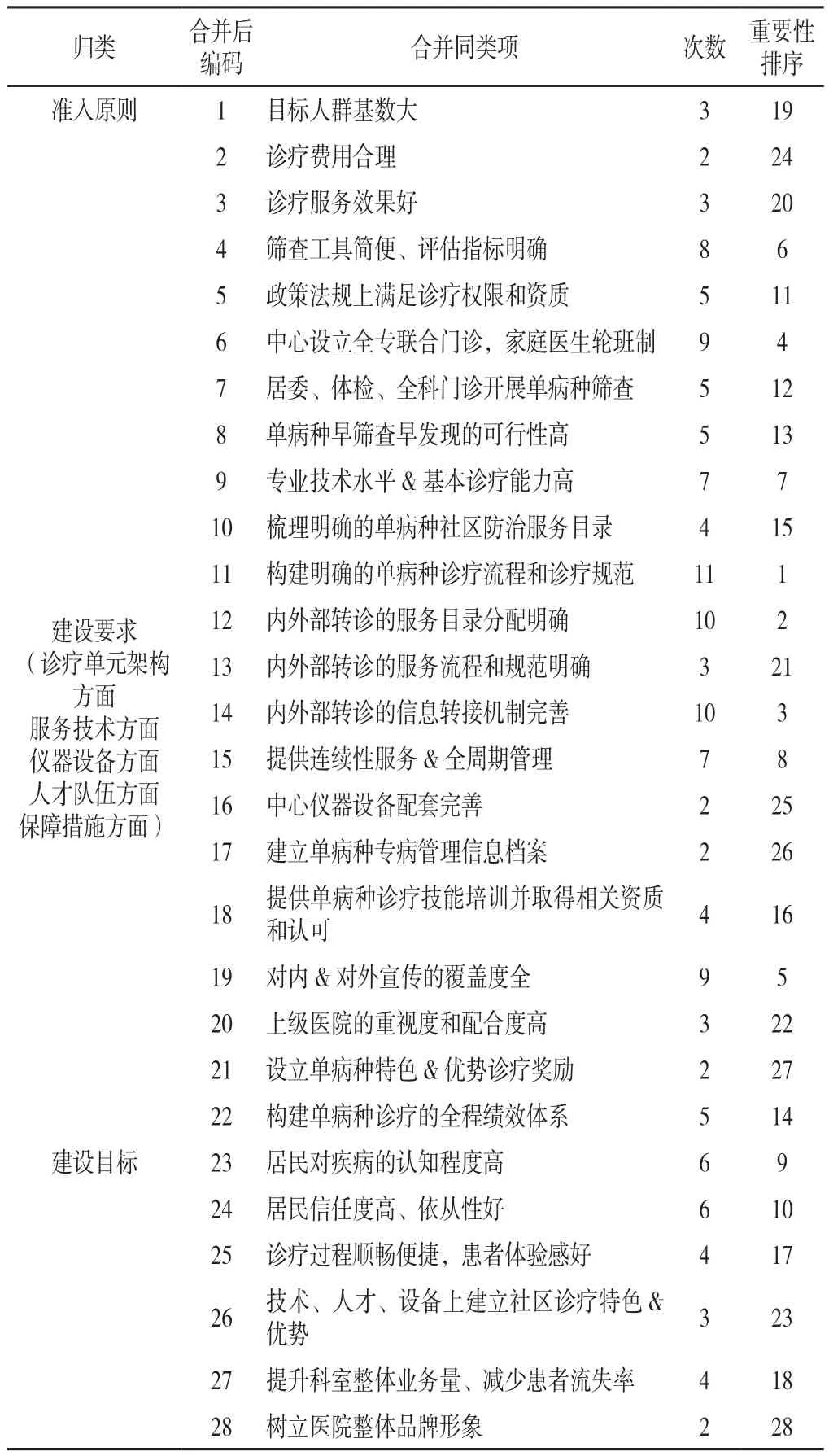

2.1 社区单病种社区防治服务单元建设的准入原则、建设要求和建设目标 经过专家访谈,6位专家分别从患者(需方)和社区(供方)的角度考虑,针对社区单病种社区防治服务单元建设的病种准入原则、建设要求和建设目标分别提出28、93、18条建议,对这139条原始资料进行编码,最后针对3个维度分别提炼出5、17、6项条目,作为社区建设单病种社区防治服务单元的考虑因素。整个实施过程见图1,最终生成的按建设时间轴排序的具体条目及其专家提及次数及排名见表2。

表2 社区单病种社区防治服务单元建设的准入原则、建设要求和建设目标各要素及其重要性排序Table 2 Admission principles,construction requirements and objectives for the construction of a single disease clinical care unit in a community hospital and their importance ranking

图1 定性研究阶段研究过程示意图Figure 1 Schematic diagram of the process in the qualitative research using semi-structured interviews

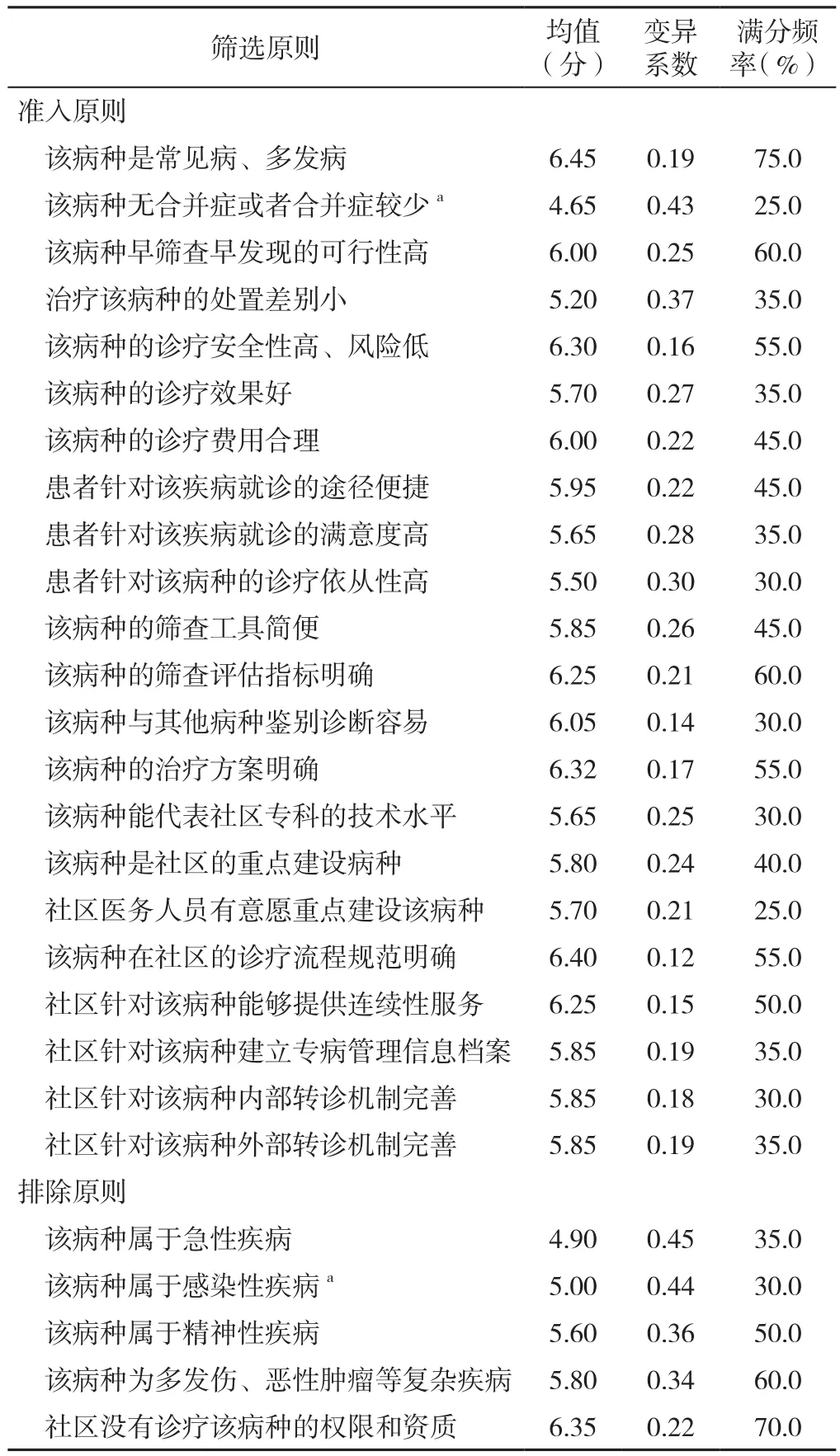

2.2 社区单病种临床路径建设的病种筛选准入原则和排除原则 专家积极系数:共咨询20位专家,回收20份咨询表,所有咨询表填写均完整有效,专家积极系数为100.0%。专家权威程度:20位专家在熟悉程度(Cs)上自评平均分为0.76,判断依据(Ca)上自评平均分为0.84,权威程度(Cr)=(Ca+Cs)/2=0.80>0.7。与目标专家沟通过程中发现“单病种社区防治服务单元建设”对方难以理解,故将其翻译为“社区单病种临床路径建设”,经过专家咨询,针对27条病种筛选原则(22条准入原则、5条排除原则)的重要性评分均值、变异系数和满分频率如表3所示。其中,针对准入原则,三者的界值分别为5.46分、0.30和28.9%;针对排除原则,三者的界值分别为4.93分、2.29和32.3%。根据界值法,病种筛选准入原则“该病种无合并症或者合并症较少”被剔除,保留其余21条准入原则。此外,针对病种筛选排除原则“该病种属于感染性疾病”,有2名专家认为感染性疾病如上呼吸道感染也应该建立单病种临床路径,因此将该条原则剔除,保留其余4条排除原则。

表3 社区单病种临床路径建设的病种筛选准入原则和排除原则Table 3 Admission and exclusion principles for the assessment of a single disease appropriate for a community hospital to build a single disease clinical care pathway

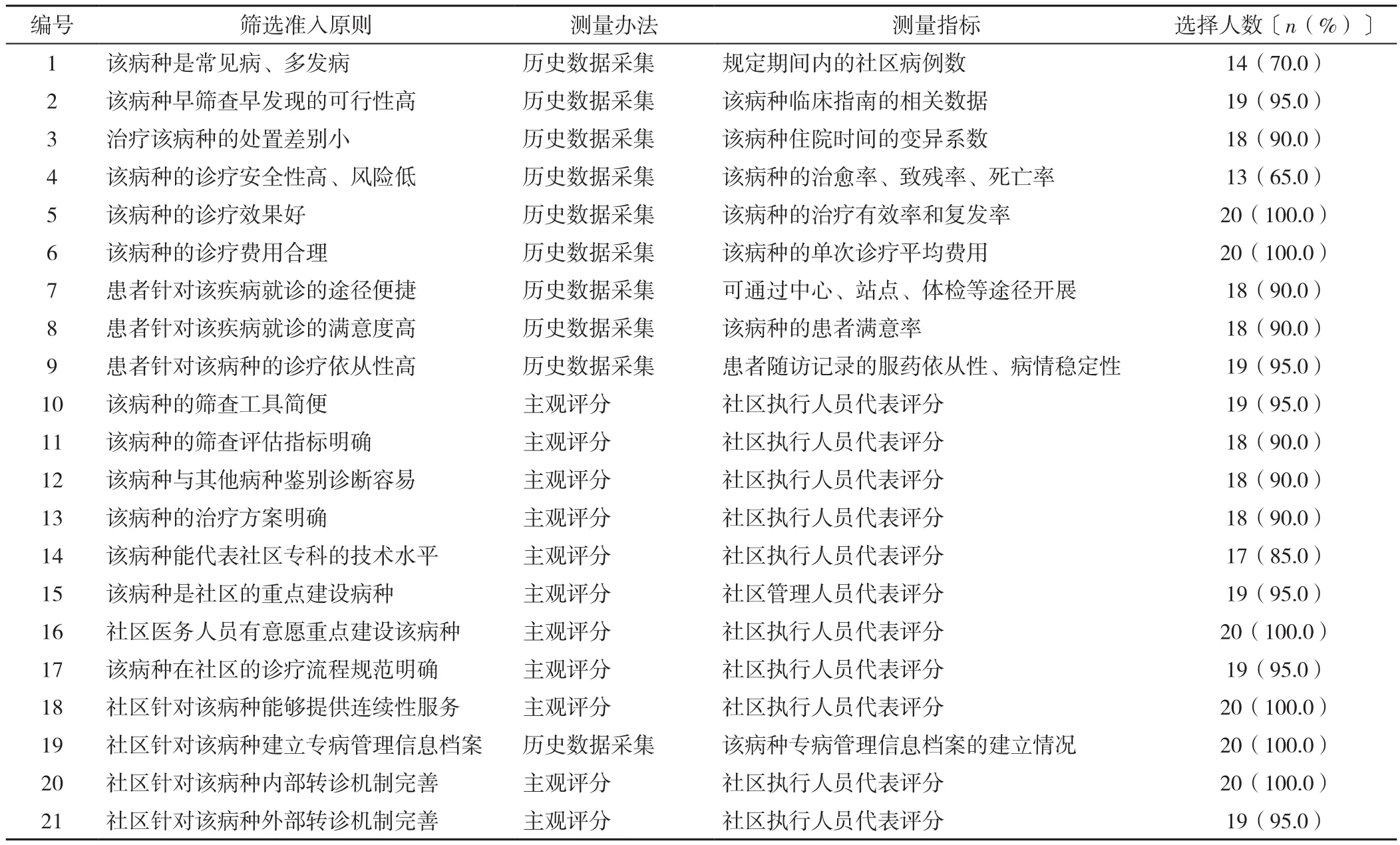

2.3 社区单病种临床路径建设的病种筛选原则测量办法 单病种筛选准入原则的测量办法主要由历史数据采集(10条)和主观评分(11条)两部分构成。有3名专家提出,针对“该病种诊疗安全性高、风险低”的测量指标“该病种的死亡率”,应增加“该病种的治愈率、致残率”,根据专家意见修订后,21条病种筛选准入原则的测量办法及其测量指标如表4所示。

表4 社区单病种临床路径建设的病种筛选原则的测量办法Table 4 Methods used in the principles for the assessment of a single disease appropriate for a community hospital to build a single disease clinical care pathway

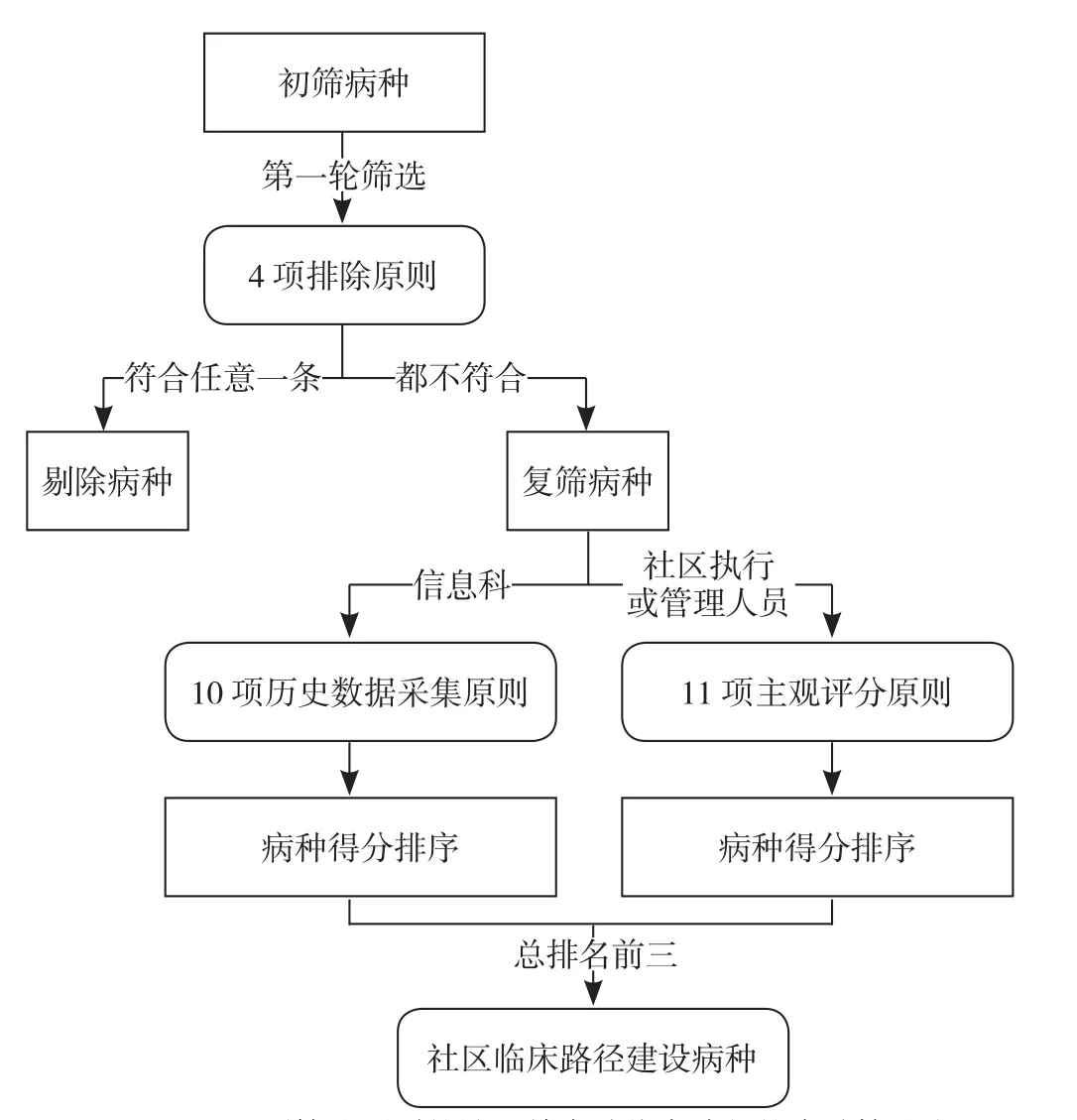

2.4 社区单病种临床路径的病种筛选流程 基于众数原则和可行性原则,在建设社区单病种临床路径时,首先,基于4条病种筛选排除原则,对社区诊疗范畴内的单病种进行第一轮筛选,当且仅当不符合所有排除原则时,该病种进入第二轮筛选;其次,基于21条病种筛选准入原则及其测量办法,其中10条历史数据采集项目由社区信息科调取相关数据后进行排序,11条主观评分项目采用Likert 7级评分法,由社区执行人员或管理人员对每个病种在准入原则上的表现进行评分并排序,选取排名前3位的病种作为社区建设的单病种诊疗单元。基于本研究病种筛选原则建设社区单病种临床路径的病种遴选流程见图2。

图2 基于25项筛选原则的社区单病种临床路径的病种筛选流程Figure 2 Single disease screening process for a community hospital to build a single disease clinical care pathway based on 25 screening principles

3 讨论

3.1 社区单病种社区防治服务单元建设的要素研究 本研究通过半结构化访谈逐步提炼出社区单病种社区防治服务单元建设的各个方面,各个要素经过整理,覆盖了建设前的准入要求、建设时的细节落实和建成后的功能要求,这表明社区卫生服务机构的相关从业人员对自身所处的情境已经有了清晰的了解,对社区卫生服务的服务内容定位已经有了可以指导实践的认知,同时对于如何发展自身,在国家政策支持下,在全科不断发展中,已经逐步有了技术自信和话语权。进一步分析,在访谈过程中,各维度被提及最多的分别是筛查工具简便、评估指标明确;居民信任度高、依从性好、对疾病认知度高;构建明确的单病种诊疗流程和诊疗规范,这些结果与学者陈军香等[7-9]、汪天英等[19]在骨质疏松社区防治实践中的观点完全一致。

更进一步地,对筛查工具简便好用的要求,表明全科团队已经清晰地知悉在各个环节推进居民对于某个单病种的认知时,一个精确、简便、不花成本的工具有多重要,然而实际运行中,这恰恰是最难的部分,因为大部分病种并没有这样的简易工具,以骨质疏松为例,亚洲人骨质疏松自我筛查工具(OSTA)评分在社区服务人群中缺乏良好的区分效应[20],需要结合本土的实情进行改良,国际骨质疏松症基金会(IOF)骨质疏松症风险1 min测试仅年龄一项所有在服务的人群均是风险人群,剩余项目则形成是否还需要继续收集的困惑,还有更多疾病极有可能没有筛查工具,此时需要全科团队基于临床实践和社区需求自行开发筛查工具。

居民信任度高、依从性好、对疾病认知度高,表明全科团队在提供社区防治服务的过程中,逐步意识到在从坐着等到走出去、从签约向履约的转换进程中,与居民之间的关系是决定防治服务能否顺利开展的决定性因素,居民对疾病认知到什么程度是开展相应服务的约束因素,然而要破解这一难题,既要选择在社区有天然服务优势的病种,还要想办法增加社会和社区对社区卫生服务和全科医学的认知;更重要的是,关注普通民众的健康认知,从其关注的问题点切入,也许是更好的破局方式,而不是传统意义上,从发病率、患病率等因素出发,来硬性推动社区居民的认知改变,同时一旦在居民关注的点上建立了较好的合作关系,后续自然有更多的机会去改进其他重要而又严重的危险因素。这一要素提示,在今后的防治服务提供过程中,应多从需方角度出发,更早更快地获取其信任,以快速打开局面,形成较高的依从性和信任度,从而扩大对居民的健康管理范围。

构建明确的单病种诊疗流程和诊疗规范,更是反映出社区卫生服务在完成了设施设备建设、团队架构建设、工作流程建设、运行制度建设等基础工作后,开始将重心转移到医疗服务质量,包括诊疗流程、诊疗规范及临床路径等,而这一点正是建设单病种社区防治服务单元的核心,只有形成规范化的流程,才能在保障居民安全前提下最大限度地提高社区卫生服务机构自身的运行效率和医疗质量。不过,在实际运行中,这往往是最难建设的部分,需要在结合各项指南、规范、共识的基础上,依据社区实情进行创新性改良,形成适合社区需求和发展的单病种社区防治服务路径。当前,各社区同行正在积极投身到单病种社区诊疗流程和规范的建设中[19,21]。

其余,社区管理者和全科团队对机构是否有合理资质开展多大限度的服务较为敏感,对全专合作的内容分工和信息共享关注,这些确实是运行过程中的基础保障,也是存在诸多限制、亟须破局的部分。

3.2 社区单病种临床路径(社区防治服务)建设病种筛选原则与实施方案研究 本研究构建的病种筛选原则是以专家访谈和文献回顾为基础,结合专家咨询法综合厘定的。参与本研究专家咨询的专家人数为20人,在15~50名之间,符合德尔菲法对咨询专家人数的要求[22]。其中,专家来自各级各类医疗机构和高校医疗卫生专业,专业领域涵盖临床医学、公共卫生、护理、康复、卫生管理等,具有一定代表性;咨询专家在专业领域的平均工作年限为21年,工作经验比较丰富,权威程度自评平均得分为0.80分,具有一定权威性。因此,基于本次专家咨询获取的研究结果具有可信性。

针对开发出来的测量指标和测量办法,从技术层面基本覆盖了前期的要素研究结果,并且形成了清晰的、更为细致的、便于测量的条目,例如,前期要素研究中,“政策法规上满足诊疗权限和资质”扩展成了“治疗该病种的处置差别小”“该病种的诊疗安全性高、风险低”“该病种与其他病种鉴别诊断容易、该病种的治疗方案明确”;而测量条目中的患者针对该疾病就诊的途径便捷,又通过要素研究中的“可通过中心、站点、体检等途径开展”得到具体化,其余技术层面的内容,要素层和具体测量基本保持着一一对应关系。

但在体现中心微观的、自身运营层面,与社区防治服务开展难点密切相关的要素被压缩,具体表现在“居民对疾病的认知程度高”“对内&对外宣传的覆盖度全”“构建单病种诊疗的全程绩效体系”“提供单病种诊疗技能培训并取得相关资质”“中心仪器设备配套完善”“设立单病种特色&优势诊疗奖励”等决定可否顺利开展的重要因素,被压缩成“社区医务人员有意愿重点建设该病种”。这一方面源自开发基本项目池时,将“社区卫生”“临床路径”[10-16]作为关键词进行检索,大部分不涉及社区卫生,自然无法覆盖社区防治特有的部分,仅有2篇社区临床路径的文献[11,13],由于发表年限早,尽管一定程度上考虑了社区卫生服务的特点,但均未涉及社区动员和内部管理环节,而是仅强调传统临床诊疗部分;其次,考虑到这些因素均属于在确定要开展后可跟进完善的部分,最终为了保留前期研究结果,仅将社区卫生机构自身运营的、延伸到居民认知和依从的要素压缩成“社区医务人员有意愿重点建设该病种”,不过在后期应用中,可对该条目进行如上内涵的延展。

同时完成所有条目的建设和测量手段的确定后,进一步将整个实施流程进行流程绘图,便于本机构及同行使用。整个流程分为两步三段,第一步初筛,第二步测量,第一段是在第一步只要属于排除原则中的任何一条,即可放弃,属于目测级别,第二段客观数据抽取,只要使用者建立清晰的数据调用需求表单,信息科就可以快速完成,第三段主观数据测量,向社区相应的业务和管理人员征询,根据实际情况,按照1~7分进行打分,最终即可自行确定单个病种是否可以开展,也可将多种病种同时测量,选择排名靠前的病种,整个实施过程较为简便易行。

4 结论

针对当前社区卫生服务面对多个选择,在抉择哪些病种适合开展社区防治服务时,缺乏循证、可靠、量化的工具来用于评估、决策,本研究历经定性、定量两个研究阶段得出的“单病种社区防治服务开展病种筛选工具”及实施流程可以解决这一问题,使用工具自测、自评、自查,可以将隐形、模糊决策外显和精确化,助力社区卫生服务机构管理者决策和经营及社区卫生服务机构的发展。

本研究属于临床决策工具类的纯开发研究,虽然开发过程较为完整,但缺乏对工具实践应用的检验和相关数据报道,以佐证该工具的实用性和科学性。同时,在检验时应注意:既需要有对单病种的测试数据,还需要有实际开展的结果作为校标和金标准,来研判该工具的实用性和测试结果的预测价值。这将是本项目组成员下一步拟探究的内容。

作者贡献:陈军香负责文章的构思与设计、结果的分析与解释、论文撰写,并对文章整体负责,监督管理;曹永其负责研究的实施与可行性分析、论文的修订;丁庆、李丽秋负责数据收集、文章的质量控制及审校;汪雄星负责数据整理。

本文无利益冲突。