四川乡村旅游地区土地利用变化特征区域分异

——基于平乐镇和梭坡乡的实证

蒋 怡,李宗南,董秀春,刘忠友 ,任国业 ,苟杰松 ,2

(1四川省农业科学院遥感应用研究所,成都 610066;2成都理工大学国家公园研究中心,成都 610059)

0 引言

乡村旅游是推动乡村经济发展、乡村城镇化重要途径之一,得到各地的支持和发展[1-5]。乡村旅游业的发展影响了部分地区的农业生产及农民生计方式[6-7]、乡村聚落功能变化与城镇化进程[8-11]、土地利用格局[12-14]等方面,导致以传统土地利用方式为基础的乡村景观及农耕文化受到影响[7],不合理的土地利用引发诸多社会、环境负面效应[11,15]。研究乡村旅游地区土地利用变化的影响因素及规律,对科学合理制定乡村旅游规划、保护乡村旅游地区农业景观及生态、合理利用农业土地、维持良好人地关系有重要作用。已有研究表明乡村旅游地区土地利用变化存在明显时空特征,土地利用类型变化呈现农林土地减少,建设用地、旅游用地增加的趋势[8,11-12];土地利用时序变化呈现多阶段不同特征[10,12];空间变化特征与景区核心位置的距离有关,因区位条件呈现差异[16]。

四川省乡村旅游起步于20世纪90年代初的农家乐模式[17],现已发展出民宿、农旅、生态、文化、地方民俗、特色民居等多种形式[18],乡村旅游成为乡村振兴的重要突破口。四川省发展乡村旅游的村、镇分布于平原、丘陵及高原山地等,由于地理环境、自然资源、基础设施、社会文化、农业发展、交通及区位等差异,乡村旅游业发展规模、土地利用变化表现不同。鲜有研究分析不同地区乡村旅游地区土地利用变化的差异,相关地区土地利用变化强度、格局及差异尚不清楚。因此该研究选择通过对四川丘陵和高山峡谷区的乡村旅游地进行土地利用变化对比分析,探讨土地利用变化的区域分异问题,以期为四川省乡村旅游地区土地合理利用开发、农业景观及生态保护、乡村旅游可持续发展及旅游规划等提供参考。

1 数据与方法

1.1 数据来源

1.1.1 研究区概况 研究区平乐镇和梭坡乡的具体区位见图1,二地具有显著不同的地形及区位条件,其中平乐镇地处四川盆地的西南边缘,梭坡乡地处川藏高山峡谷区。

图1 研究区位图

平乐镇域内有山地、丘陵、平坝等地形,幅员面积79.27 km2,通邛名高速公路,距成都市区中心78 km;属亚热带季风性湿润气候。因其地理位置,成为“茶马古道第一镇、南丝绸之路的第一驿站”,2005年被评为“全国历史文化名镇”、“全国环境优美镇”。平乐古镇是全国4A级景区,以古镇民居建筑、茶马古道文化、川西民俗、自然风景等吸引游客;游客多选择短途近郊自驾游的出行方式,且绝大部分当天返回,旅游经济收入主要小吃美食、餐饮住宿及旅游小商品销售等,发展为典型的都市城郊休闲游憩型[19]。依托邻近中心城市,平乐古镇保持有稳定的游客数量。根据邛崃市国民经济和社会发展统计公报,截至2017年,平乐镇人口28000余人,接待游客约300万人次。

梭坡乡为典型的峡谷山地,大渡河穿境而过,境内海拔最低处为大渡河,约1840 m,山地最高海拔约5000 m,隶属四川省甘孜藏族自治州丹巴县,距县城7 km,幅员面积138.8 km2,距省会成都206 km,仅有省道211公路进出。该乡以嘉绒藏族碉楼建筑、民居民俗、农田、牧场和高山峡谷组成的高原农业聚落文化景观吸引游客,发展出典型的山地民族地区乡村旅游模式。梭坡乡碉楼建筑因法国旅游者在1916年的摄影展览开始为国内外历史、文化学者所关注,现已列入中国申报世界文化遗产预备名录。自2000年开始,丹巴县聂呷、中路、梭坡等乡镇开始发展乡村旅游。由于区位及交通便捷性限制,不适于作为市民短途游、周末休憩目的地,游客数量较少。2017年丹巴县国民经济和社会发展公报显示各乡镇全年接待游客约95万人次,以旅游团和自驾游为主。旅游经济收入主要景区门票、餐饮住宿及土特产品销售等。截至2013年资料显示梭坡乡旅游经济总量小,乡村旅游发展处于起步阶段[20]。2018年10月梭坡乡举行丹巴嘉绒乡村风情节,通过活动弘扬嘉绒传统文化,推动乡村旅游发展和乡村振兴。

1.1.2 数据来源 选择人口聚集和核心景点分布的区域20 km2,收集高分辨率卫星影像。其中平乐镇影像采集的时间为2013年和2017年,梭坡乡影像的采集时间分别为2013年和2019年。2013年数据均通过Google earth平台收集;2017年和2019年通过购买获得。2017年平乐镇数据为WorldView-2影像,包括0.5 m全色和1.8 m多光谱的8波段高清卫星影像;2019年梭坡乡数据为GeoEye-1影像,包括0.41 m全色和1.65 m多光谱的高清卫星影像。卫星影像通过正射校正、几何纠正、图像融合和影像裁剪等处理;Google earth影像通过图像配准及空间重采样等处理。各来源影像通过处理后均重采样为0.5 m分辨率。

1.2 研究方法

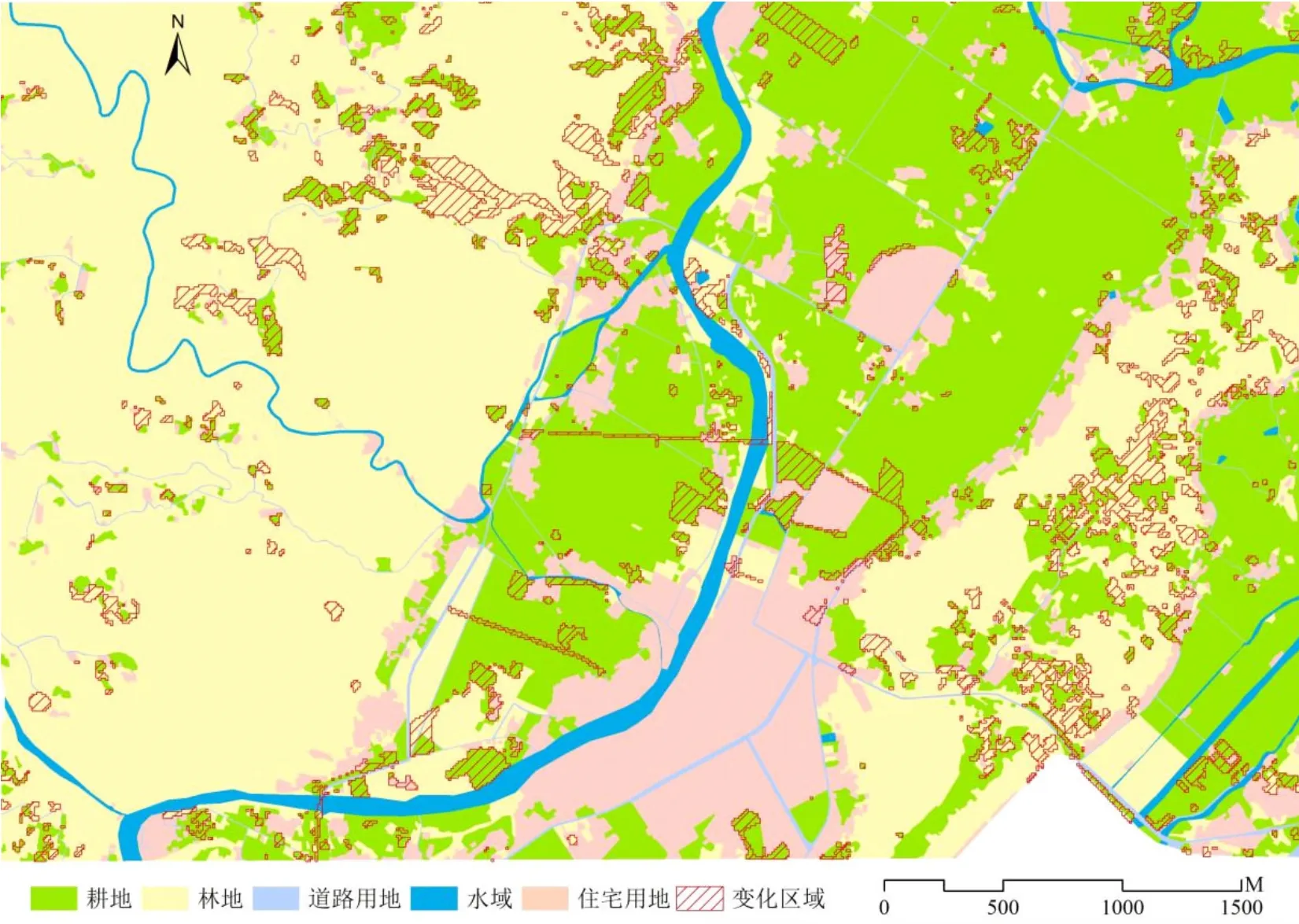

1.2.1 土地利用类型划分与变化检测 结合野外调查以及建立的解译标志,利用ArcGIS进行人工目视解译,根据按照《土地利用现状分类》(GB/T21010—2007)和《第三次全国国土调查技术规程》(TD/T 1055—2019),结合平乐镇和梭坡乡实际情况,将土地利用划分为耕地、林地、住宅用地、交通道路用地和水域及湿地5大类,见表1。得到不同时期的平乐镇和梭坡乡土地利用矢量数据。对不同时期土地利用现状数据进行叠加分析,检测出土地利用类型发生变化的区域,具体见图2和图3。

图2 平乐镇2013年土地利用现状及2017年土地利用变化图

图3 梭坡乡2013年土地利用现状及2019年土地利用变化图

表1 乡村旅游乡镇土地利用分类体系

1.2.2 土地利用转移矩阵 使用土地利用转移矩阵定量描述不同时期土地利用状态和类型转移情况,分析该区域中土地利用变化的结构特征以及各利用类型之间的转移方向。数学公式如(1)~(2)所示。

其中,n代表转移前后的土地利用类型数;j、k分别代表研究期初与研究期末的土地利用类型;Sjk表示研究期初j类型转换成研究期末k类型的面积;Pj表示j类型转出的面积;Qk表示转入为k类型的面积。

1.2.3 土地利用类型动态度 使用动态度表示一定时段研究区土地利用类型增加或者减少的剧烈程度[21]。数学公式如(3)所示。

其中,Di为第i种土地利用类型的动态度;S为研究区土地总面积;ΔSi,j为研究期初到期末时段内第i类土地利用类型与其他j类土地利用类型相互转化面积;T为研究时段。

2 结果与分析

2.1 乡村旅游地区土地利用转移趋势

根据土地利用转移矩阵,具体见表2和表3。不同研究区内土地利用类型的转移趋势表现为耕地、林地减少,交通用地、住宅用地增加,水域及湿地的增减趋势不同。该地区土地利用类型转移趋势与已有乡村旅游地区土地利用变化研究的结果相似。根据转出量,平乐镇的耕地主要转出为林地、住宅用地、水域、交通用地等;林地主要转出为耕地、住宅用地及交通用地等。对比各类型的转移量,存在明显的林地与耕地相互转移现象,且数量远大于耕地林地转为住宅用地、交通用地的。具体的,耕地转林地的数量为51.91 hm2,占研究区核心区域面积的2.67%,主要为园林苗木地;林地转耕地的数量为51.71 hm2,占研究区核心区域面积的2.66%;农林地转为交通用地的为0.25%,转为住宅用地的为0.88%。耕地转为水产养殖的水域也较明显。据此,该镇大量土地利用变化与农林业相关,除旅游业外,农林产业发展是该地区土地利用变化的另一重要因素。

表2 2013—2017年平乐镇土地利用转移矩阵 %

表3 2013—2019年梭坡乡土地利用转移矩阵 %

梭坡乡耕地主要转出为住宅用地、交通道路用地和林地,林地主要转出为交通道路用地、耕地和住宅用地,但住宅和交通等建设用地净变化面积量均很少。具体的,耕地转为住宅用地的数量为3.54 hm2,林地转为交通道路用地的数量为4.27 hm2。相对于乡村旅游发展成熟的地区,梭坡乡旅游业处于起步阶段,基础设施不全、游客数量少。为提升公共服务、交通等能力,交通用地、住宅用地等数量增加。该乡传统农耕和畜牧为主要生产生活方式未发生改变,耕地资源受到重视,对应的农林土地类型变化不明显。

2.2 乡村旅游地区土地利用变化差异分析

对比研究区土地利用类型动态度,平乐镇与梭坡乡土地利用变化特征存在明显差异,具体见图4。平乐镇研究区内交通用地动态度为0.07%,与梭坡乡相当;耕地、住宅用地、水域及湿地的动态度分别为-0.27%、0.16%和0.10%,明显大于梭坡乡的;林地的动态度差异较小。统计土地利用变化的面积数量,平乐镇50.35 hm2土地变化,梭坡乡为26.87 hm2。根据土地利用变化分布图,平乐镇2013—2017年间有多个连片大地块的土地利用变化区域,与政府主导实施的土地综合整治、居民点合并项目有关;梭坡乡则以分散的小地块变化为主。平乐镇除道路修建外,多数土地利用变化以农户自发调整为主。

图4 不同乡村旅游地区土地利用类型动态度

3 结论

四川省地形地貌复杂,乡村类型多样,根据乡村旅游资源要素的特殊禀赋,各地发展不同的乡村旅游项目、经营模式,引起部分土地利用发生变化。使用高分辨率遥感影像定量分析乡村旅游地区的土地利用变化情况,通过对不同乡村旅游发展地区土地利用特征、时空变化及影响因素分析,增加对乡村土地系统变化区域差异的认识,有助于促进土地合理利用。通过比较研究区土地利用类型转移特征和变化强度,结果表明:(1)研究区土地利用变化呈耕地、林地减少,交通道路用地、住宅用地增加的趋势,存在明显的农林地相互转化现象,旅游业、农林产业发展为影响土地利用变化的重要因素;(2)不同乡村旅游地区土地利用变化强度存在明显差异,平乐镇的土地利用变化强度大于梭坡乡。

4 讨论与建议

丘陵、山区乡村旅游地区土地利用强度的差异进一步说明不同类型乡村旅游地区土地利用变化存在规律性差异。一般乡村旅游热点地区土地利用变化的驱动机制表现为旅游业规模不断扩大,从而改变乡村产业结构并加速城镇化进程,最终引起土地利用的系统性变化[10,17]。与年游客数达千万人次的热点乡村旅游地区比较,平乐镇和梭坡乡旅游业经济规模小、非当地主要经济支柱,未能加速城镇化,土地利用未出现系统性变化,保持以农林生产为主的土地利用格局。因此,不同类型的乡村旅游地区应根据各自资源禀赋、区位优势应做好乡村旅游可持续发展评价[22],制定科学合理的发展规划,平衡土地利用与生态环境保护[23],控制旅游发展的速度和规模,给予本地人成长的时间和空间,实现可持续发展[24-25],合理利用土地,保持乡村景观稳定及生态可持续。

乡村利用其特有的自然生态和民俗风情旅游资源发展旅游业,具有改变农村产业结构、增加农民本地就业机会和收入、促进乡村振兴等作用[26-27]。为推动乡村旅游发展,政府部门通过旅游规划、土地利用规划、政策引导、财政资金扶持、招商投资等多种措施改善基础设施条件和乡村人居环境,提升品牌效应、扩大知名度等。根据土地利用变化分析结果,平乐、梭坡等乡镇农林为最大的土地利用变化类型说明农林产业仍是部分乡村旅游地区经济发展的重要部分。因此,随中国农业结构调整、土地适度规模化推进,建议具有农林业发展优势的乡村旅游地区在调整完善当地乡村旅游的结构功能、保持旅游业稳定发展同时,因地制宜做好农林产业规划、调整和发展引导,做好农旅结合,避免产业单一化发展。