沈丘县“非遗”舞蹈扑蝶舞传承发展研究

摘 要:扑蝶舞作为一项民间舞蹈,闪烁着独特的艺术光芒,因其复杂的表演方式而受到欢迎。目前在全国只有周口市沈丘县遗存,曾多次获得各项文艺大奖。沈丘县“非遗”民间舞蹈扑蝶舞为着眼点,进而对民间舞蹈文化的传承发展状况进行研究。扑蝶舞的传承发展不仅对丰富、完善中华民族民间舞蹈史有着不可或缺的作用,而且对于弘扬民族民间文化也具有深远的意义和作用。

关键词:沈丘县;扑蝶舞;民间舞蹈;非遗;传承发展

一、“扑蝶舞”概述

(一)扑蝶舞起源

扑蝶舞自清朝嘉庆年间形成,历经了百年的发展演变,沈丘大地文化底蕴丰厚,其中最引人注目的就是起源于大胡同的民间舞蹈——扑蝶舞。此舞经过几代人的不断改编,其表演形式也得到了一定的完善。“扑蝶舞”以一对恋爱男女为创作题材,整个舞蹈主要表达的是一种抗争精神。扑蝴蝶流行于清光绪年间,相传沈丘县有一个叫王芯的游闲公子。他博学多闻,学识深湛,气度不凡。王芯经常远游,一日,他出游时偶遇一尼姑舞“放蝶”,瞬间被吸引,求学“放蝶”。随后两人沉沦爱情,于是女尼冲破种种阻挠后随王芯回到老家结为夫妻。王芯便以自己的爱情为原型,形象地把女主人比喻为蝶,男主人比喻为扑蝶者,把男女青年冲破礼教束缚的故事情节加入舞蹈中,于是便形成了一个有人物、有故事情节的舞蹈表演作品。此种说法虽无从考证,仅是民间口头流传,但在一定程度上也表明了“扑蝶舞”的产生,作品中也表达了敢于冲破枷锁的主题。

(二)艺术特点

舞蹈作为一种传承至今的艺术表现形式,不只是通过技巧和单一的舞蹈动作流传下来的。扑蝶舞有其固定的舞蹈套路、情节和成熟的技艺。作品中扑蝶舞“娱乐大众”的特质,更是契合了民间节庆表演的要求。

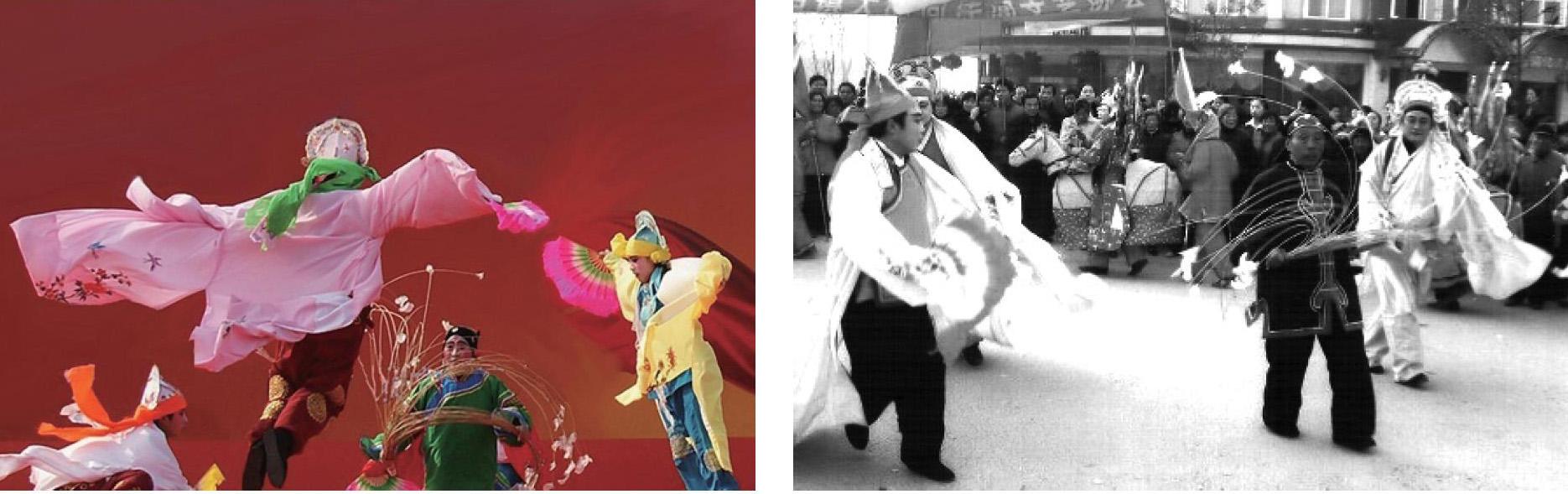

撲蝶舞的动作特征主要分为小跑步、鸭子步、蹲踢步、放蝶、收蝶、转蝶六个部分。它的小跑步是一步一拍向前跑。鸭子步则保持八字步全蹲,节奏为一拍向前走一步,每步均需经旁向前划弧线。蹲踢步就是站大八字步。放蝶是将绑有鸡毛或鹅毛(代表蝴蝶)围在表演者的腰间,表演者右手握蝴蝶把手,左手握竹篾。收蝶则紧接放蝶,表演者右手经右平划半圆,左手食指、中指伸开,然后右手继续经左向后平划半圆,力度、幅度要大些,使竹篾甩回。同时左手食指中指将放出的竹篾捋回并握住。转蝶则是站前弓步或单腿跪蹲,两手握蝴蝶把手竖立于胸前,用腕力逆时针方向转把手,使蝶上下飞舞。在演出时,先准备后走步,动作有先有后、有收有放、有动有静,刚柔并济,活而不流,质朴自然。

(三)辅助艺术

1.舞蹈音乐的多元融合

扑蝶舞的伴奏音乐、曲牌一般采用当地流行的唢呐、笙或民歌小调。因此,扑蝶舞不仅能与民歌曲调和谐相伴,也能与现代音乐相互融合。扑蝶舞的音乐主要包括锣鼓与曲牌两部分。锣鼓使用包括大鼓、小锣、小镲、大镲四件。曲牌可任意选用当地流行的唢呐曲牌或民间小调,以木梆子击打节拍。

2.服饰

在表演扑蝶舞时,服饰有一定的讲究:放蝶者需头戴深棕色镶黄条的绸料帽,挂八字胡,穿白色对襟中式上衣,扎蓝腰带,外套棕色对襟褂,穿棕色束口中式裤,白步袜,黑布鞋。村姑头系花彩巾,身穿紫色或粉红色衣裙,脚穿白布袜,绣花鞋;而男青年要穿公子服饰,服饰颜色则主要以青色、蓝色为主。道具样式则表现为各种各样的蝴蝶形状,表演时舞蹈与道具、音乐等相辅相成,以此才能够表达出声情并茂的剧情特色。

二、扑蝶舞现状分析

(一)现状

扑蝶舞如今的丰富内涵是经过百年积累沉淀的,在扑蝶舞刚刚萌芽时,主要以一种较为简易的形式存在。目前,扑蝶舞的演出活动只出现在当地的春节、元宵节等节日或重大庆典活动中。目前扑蝶舞的发展已缺乏适合的气候和土壤。在扑蝶舞的保护传承中存在宣传力度不足、相应对策不够等问题,阻碍了扑蝶舞的传承发展。笔者在采访时,该县扑蝶舞民间文艺协会的会员们介绍,因表演缺乏必要的经费,每次作为公益性的演出只能由协会会员垫支。同时,艺术传承人也很难物色,目前第五代传承人仅有几个人,虽然经常物色传承人,但大多数青少年都不热衷。扑蝶舞在表演时,表演者需要很大的体力和精力,但现在演出人员大都具有一定年纪,年轻表演者经验不足,经验丰富的老艺人们年龄又过大,所以在演出人力方面也面临着很大的困境。舞蹈文化的传承主要是通过“身授”的方式。如果没有接受舞蹈“身授”的人,舞蹈文化无法传承,因此扑蝶舞的发展面临着传承的困境。

(二)衰退原因

扑蝶舞吸取了不同历史时期的舞蹈风格,其艺术表现形式也在不断地发生变化。现阶段随着时代的变迁和社会的发展,各类流行舞种的出现,尤其是一些韩流舞蹈,受到年轻人的高度追捧,吸引了广大年轻朋友们的关注,同时也影响着她们的文化观和审美情趣,在这样的情况下,扑蝶舞被社会的喜爱度将会受到严重的影响,一定程度上对我国的民间艺术也会造成一定的冲击。另外,随着现代社会经济的高速发展,越来越多的年轻人选择离乡外出寻求工作找,包括沈丘县的大部分年轻人,年轻人的外流已经成为一个普遍的现象,尽管年老者和年幼者仍留守在城镇中,但因其自身的身体素质已不具备练习的要求且她们并不热衷于此,所以扑蝶舞的传承处于一种很危险的境况。

三、对扑蝶舞传承发展的建议

(一)传承建议

据《沈丘县志》记载,虽然槐店扑蝶舞历史传承悠久,但因其表演方式和清末的政局动荡,扑蝶舞的传承呈现出断代状态。扑蝶舞艺人王芯虽在晚年时仍从事表演活动,但因其年迈衰老且后继无人,于是王芯便将此舞传授给邻居李元峰,后又连续相传,现今仅有五代传人。此舞虽由湖北汉口《蝶舞》而改编,但现在湖北汉口当地的《蝶舞》早已失传。沈丘扑蝶舞以它独特的文化背景、反封建礼教的思想、曲折的爱情故事、诙谐幽默的表演方式和悠久的历史传统,得到了各级文化主管部门的关注和保护,也获得了不少大奖。扑蝶舞发源地的槐店镇大胡同传承人以己为首组织了扑蝶舞民间文艺协会,从而更好地继承和发展此项民间艺术。作为河南省第二批非物质文化遗产,同时也是沈丘县主要的舞蹈特色之一,扑蝶舞具有极高的人文价值。扑蝶舞历经百年的发展演变,是先民留下的宝贵财富,是人们生活中积累的舞蹈形式。相关政府部门应以抢救吸纳现有图片资料为第一要素,促进扑蝶舞得到传承发展。

(二)发展建议

保护传统舞蹈文化需要有法可依。在保护民间舞蹈中,相关政府可以制定相关措施,使“非遗”保护工作有政策可依,对“非遗”民间舞蹈进行可持续保护。目前面临传承体系相对薄弱、缺乏社会力量保护等一系列较为突出的问题,要解决这些问题,需要完善传统舞蹈代表性传承人保护机制,用政策改变对传承人的基本利益,在民间进行活态教学传承,另外沈丘县有关部门要重视民族节庆民俗活动。

1.学校开设特色课程

“非遗”舞蹈应世代相续。学校作为文化教育基地,应实行“非遗”舞蹈进校园,在学生时代就应加强对扑蝶舞的认同感。校内开设相关课程,可以更好、更直接、更迅速地宣扬本土文化,同时校内应设立专业训练场地,便于教师授课和学生练习。舞蹈走进校园,也能促进舞蹈实践的进一步发展,这是保护扑蝶舞可持续发展的方法之一。同时学校也能更好地为“非遗”舞蹈储备人才。

2.对传承人加大经济扶持,提高待遇

目前人们应加强对扑蝶舞民间文艺协会的资金投入。据笔者了解,现在很多演出都是成员自己补贴,福利待遇很差,在这种情况下,成员们的积极性是很难调动起来的,所以笔者认为,应当加大对传承人经济扶持力度,提高其经济社会待遇,刺激其主观能动性。首先,可将“非遗”舞蹈的传承人支援事业纳入各级行政部门的绩效评价标准;其次,代表传承人特别申请金必须明确列在各级行政部门的财政预算中;最后,为从事市场经营的代表继承人激活与之相应的减免政策。

3.加大推广力度,打造本土舞蹈品牌

通过培养、引进专业型人才,加大宣传,积极开拓传统舞蹈的演出市场和旅游市场。例如,现在有很多平台举行舞蹈比赛,可以鼓励传统舞蹈传承人积极参与,借此进行宣传。在高科技飞速发展的今天,我们可以运用网络宣传的方法,积极推广扑蝶舞的艺术特色,使更多的人能够看到它,关注到它。此项不仅有助于提高扑蝶舞的影响力,同时也有利于我们能够吸引到更多的舞蹈专业人才。笔者认为,想要拓宽扑蝶舞的流传度和影响力,应不断对“扑蝶舞”的本体机制进行创新,力争打造本土舞蹈特色。

四、结语

我国于2011年颁布了《中华人民共和国非物质文化遗产法》,舞蹈也被正式纳入其中。因此我们不仅要探究扑蝶舞自身的表演机制,更要找到它传承的意义和发展的方向。随着城镇化的快速发展,民间“非遗”舞蹈的传承发展受到了一定程度的忽视,这就要求我们在学习民间舞蹈文化时要善于挖掘、整理、分析、研究民间舞蹈素材,既要结合现实因素进行合理转变,也要尊重其传统模式不能随意进行修改,而若想实现平衡发展,最重要的便是以文化传承为铺垫,只有原生态舞蹈文化与现代舞蹈文化间实现有机融合,才能使原生态舞蹈在现代社会中重获生命力。

参考文献:

[1]沈丘县志编纂委员会.沈丘县志[M].郑州:河南人民出版社,1987:5-6.

[2]高晨.河南沈丘槐店扑蝶舞艺术特征探析[J].装饰,2018(4):130-131.

[3]朴永光.论“非遗”语境下传统民间舞蹈的保护[J].北京舞蹈学院学报,2017(6):62-71.

[4]萧放.关于非物质文化遗产传承人的认定与保护方式的思考[J].文化遗产,2008(1):127-132.

[5]周志鴻.非遗舞蹈的传承路径研究[J].艺术教育,2020(11):95-98.

作者简介:焦文洁,郑州大学音乐与舞蹈学专业硕士研究生。研究方向:舞蹈表演艺术研究。