陈春森在《晋察冀日报》的亲历

彭援军

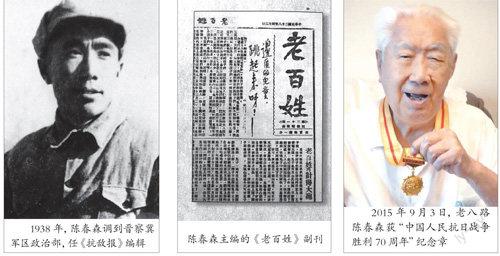

今年是中国共产党成立100周年,也是《人民日报》创刊73周年。作为《人民日报》前身之一的《晋察冀日报》,有着怎样艰难而辉煌的战斗经历?2008年,笔者访问了当年在《晋察冀日报》当了近10年编辑,曾长期担任晋察冀日报史研究会会长的老报人陈春森先生。请这位历史见证人讲述了在《晋察冀日报》鲜为人知的战斗经历。

“太原失守后,晋察冀三省交界地区的多数县城都空了。”陈春森说,早在1937年10月,聂荣臻就带领约3000人的队伍开始创建根据地了。到曲阳县不久,八路军骑兵营就一举捣毁日军的一个兵站,打了一个漂亮仗。“这一仗不仅是军事上的胜利,更鼓舞了人民群众。”陈春森说。果不其然,当地很快掀起参加八路军的热潮,仅一个多月,曲阳县就组建起一个1000多人的武装大队,根据地各县的人员规模和武装力量也迅速发展起来。1937年11月7日,中共中央决定成立晋察冀军区,聂荣臻任司令员兼政委。这是八路军创建的第一个敌后抗日根据地。

陈春森在根据地创建之初就在曲阳县抗日救国动员会工作,后来一直战斗在根据地,亲身经历了晋察冀边区建设和《晋察冀日报》创办的全过程。

陈春森,笔名黎阳。1916年12月生,河北曲阳人。1935年在北平高中读书时,参加了“一二·九”抗日救亡学生运动。1937年9月在晋察冀根据地参加抗战工作,任曲阳县抗日救国动员会青年抗日救国会副主任。

1937年12月11日,在抗击日寇第一次围攻的战斗期间,晋察冀抗日根据地的《抗敌报》于阜平县城创刊。《抗敌报》由军区政治部主任舒同兼报社主任,著名摄影记者沙飞为副主任。

由于《抗敌报》创刊号仅印了500份,加上战争年代经常行军打仗,保存下来的凤毛麟角。在陈春森给笔者拿出来的《抗敌报》影印件合订本第一册上,并没有创刊号和最初几期。他说,现有的这一套《抗敌报》及《晋察冀日报》原版报纸,都完好地保存在人民日报社图书馆里,还有一些保存在岳北和阜平两个《晋察冀日报》纪念馆里。这是当年办报时,报社同志们冒着生命危险保存下来的唯一原件。晋察冀日报史研究会成立25年来多方搜寻和征集,仍未见到《抗敌报》创刊号的踪影。

笔者看到,在合订本创刊号缺位处,有陈春森自己画的创刊号样张,这是他凭记忆画下来的。自幼爱好美术的陈春森,在参加办报后,经常手写文章标题,报上的有些套红标语口号就出自他的手笔。如果今天谁能觅得《抗敌报》创刊号,那将是红色新闻史上的重大发现。

1938年春,陈春森来到晋察冀军区政治部宣传部工作,参与了《晋察冀日报》创刊时期的编辑工作。同年4月,在五台山大甘河村龙王庙内,邓拓主持召开编辑工作会议,参加此次会议的人有邓拓、侯薪、陈春森、阎恒午、刘景汉。会议制定了三条方针:一、立志要打着游击办报;二、多发社论、评论,加强党报的舆论引导;三、缩短刊期,由三日刊及早改为隔日刊或日报,尽力满足根据地党政军及群众的需要。

1939年6月,陈春森在报社加入了中国共产党。抗日战争时期,陈春森一直在《晋察冀日报》编辑部工作,在敵后根据地极度艰险的环境中坚持“游击办报”,先后曾任编辑、编辑科长、编辑部副部长、报社编委。

在社长兼总编辑邓拓的领导下,《晋察冀日报》编辑部组成了一支精干的青年编辑队伍,一手拿笔,一手拿枪,翻太行,越长城,转战北岳山区,克服难以想象的艰险,冒着生命危险与日寇周旋。他们既要编辑新闻稿件,还要在每期报上撰写简明通俗的“时事述评”,供边区群众了解时事。与此同时,陈春森还主持编辑《老百姓》副刊和一种专对敌占区同胞发行的《实话报》。因敌后办报物资匮乏,没有大号标题铅字,自幼喜好书法的陈春森,就经常和邓拓一起写毛笔字代用,既适应了大字标题的需要,也给报纸版面增添了光彩。在反抗日寇围攻、“扫荡”时的野战报版面上,他写的毛笔大字宣传鼓动口号,常套红印在报纸上。在此期间,陈春森还用过“石印”技术印刷报纸。

陈春森说,他常常回想起当年办报的同志们,在华北敌后前线“发奋挥毛剑”的朝气,冬去春来,一幕接一幕,映进脑际:马兰路上抢出八百张快报,北营夜行军中与鬼子打遭遇战;挺笔荷枪、披荆斩棘,带着八匹骡子,爬上千米高的玫瑰坨,在乎坝小山村日卜隐蔽出报12期;抗战凯歌中欢呼打败了日本鬼,进入张家口,又与蒋军周旋;报纸因合并《人民日报》而终刊时,欢庆“战史编成三干页,仰看恒岳共峥嵘”。当时既要打仗,又要坚持出报,还要突破敌人重围。1941年,编辑部的同志们在乎山县滚龙沟里干了一年多,这里有10多个小山村,敌人包围搜山,山上到处是坑,敌人一来就把印刷机器埋起来,敌人走后就在牛圈里印刷报纸。就在这种艰苦的条件下,《晋察冀日报》编辑部一个月仍坚持出了30期报纸,编印、发行,样样都照常进行。

作为中国共产党晋察冀中央局的机关报,《晋察冀日报》伴随着晋察冀边区根据地一起壮大,见证了根据地的创建、巩固和发展,成为中国共产党在敌后根据地创刊最早、连续出版时间最长、影响最大的大区党报之一。中国新闻史学泰斗方汉奇教授称:《晋察冀日报》“七进七出铧子尖,游击办报抗日寇”的艰苦岁月,是中国新闻史上的奇迹,也是世界新闻史上的奇迹。

平津解放后,陈春森被调到天津铁路局任政治部宣传部长,他积极开展铁路企业思想政治工作,建立宣传网,开展列车宣传,并创办《铁路工人报》。1952年12月,他调至铁道部政治部工作,先后任铁道部政治部宣传部长、政治部副主任,主管思想政治工作,关注铁路系统的新闻报刊、高等教育和铁路文化事业的发展。“文革”期间,他和同人坚持把一度停刊的《人民铁道报》复刊,发挥了铁路系统专业报纸的特殊作用,并坚持保留了铁路文工团和北京铁道学院。

与此同时,陈春森作为见证《晋察冀日报》成长历程的老同志,总想把晋察冀日报史更多地记录下来。为此,他和《晋察冀日报》的老同志一起抢救报史,组成晋察冀日报史研究会。陈春森担任研究会会长25年来,潜心革命战争时期的党报研究,主编了47万字的《晋察冀日报史》(人民出版社1993年出版),组织报史编委会同志编写了《晋察冀日报大事记》《晋察冀抗日根据地文献集》《晋察冀日报通讯集》《晋察冀日报社论选》《晋察冀根据地歌曲选》《人民新闻家邓拓》《文旗随战鼓》等书籍,出版了两本报史学术论文集,并且较为齐全地整理出从创刊到终刊正式参加报社工作的同志名单,同时参与了《邓拓全集》的组织、编辑、出版工作。

进入耄耋之年后,陈春森仍笔耕不辍。由于过去战争年代物资缺乏,办报没有照相设备,许多在“游击办报”中可歌可泣的场面都没能记录下来,一众老同志也相继去世,收集资料的工作难度很大。尽管如此,陈春森亲自参加《北岳风云——晋察冀日报图像集》铜版彩印画册的编辑工作,经过多次修改,终于将老一辈新闻工作者“一手拿笔,一手拿枪”的“游击办报”经历,用宝贵的图像资料记录下来。

2004年4月,中央电视台“世纪回眸”摄制组约陈春森拍摄有关《晋察冀日报》的纪念片,一起走访了阜平县城龙泉关、长城岭、滚龙沟等地。2007年6月,中国记协召开“中国新闻史”电视片座谈会,陈春森介绍了《晋察冀日报》在抗日战争时期“游击办报”的情况,引起与会人士的重视。陈春森说:“这些活动扩大了《晋察冀日报》的影响,传播了‘游击办报精神,研讨了《晋察冀日报》在敌后战场办报的历史经验和它在新闻史上的地位,扩大了新闻史的研究领域。”

2016年,老报人、老战士陈春森去世,享年100岁。