八十寿平常心

韦泱

辛丑新春之际,上海著名学者潘颂德老师双喜临门:一是文朋书友为他庆祝八十大寿,其乐融融;二是积30年之功,《潘颂德序言集》由上海文艺出版社出版。《潘颂德序言集》40余万字,具有沉甸甸的学术分量,读之让人不禁感慨,潘老师不愧有鲁迅研究专家、诗歌理论史学家和诗歌评论家的称誉。

从教师到学者

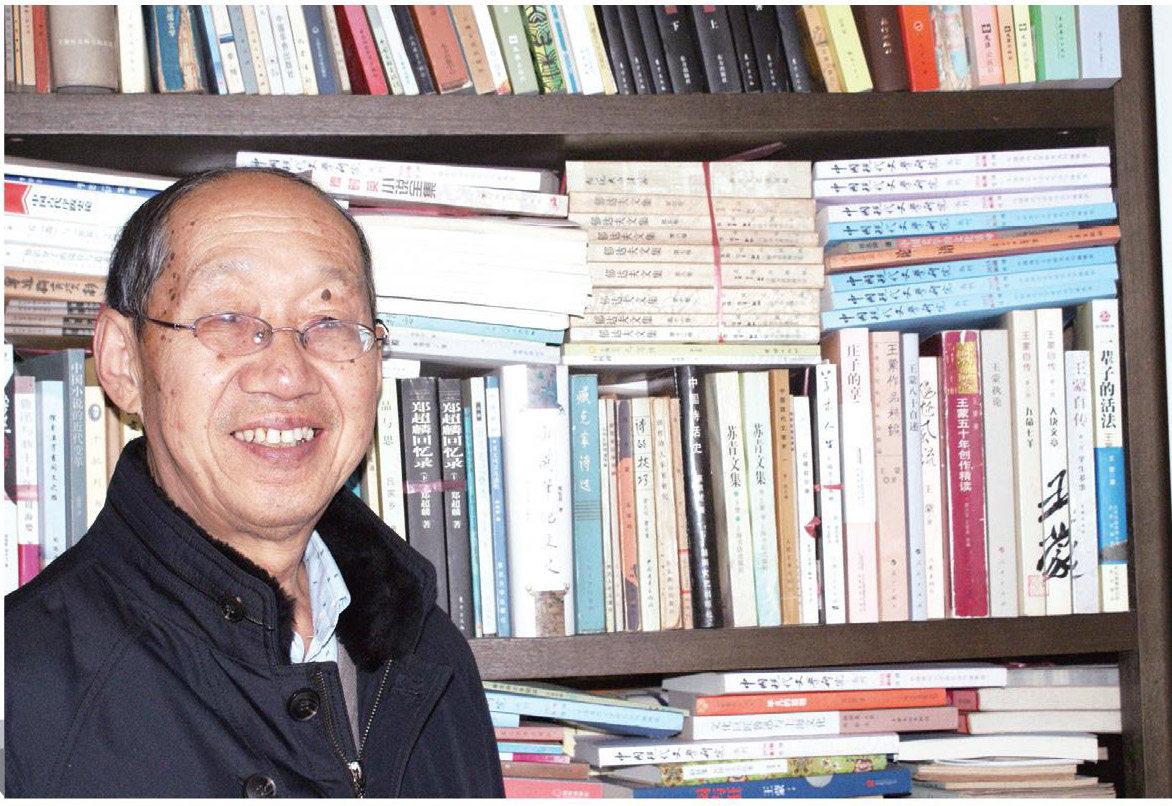

初见潘老师,他一张文气的书生脸上戴着一副锈琅架眼镜,交谈时带着浓郁的浦东乡音,听来亲切悦耳。出生于1941年2月的潘老师,8岁进了乡村鹤民小学,门门功课成绩优异,就连上写字课,一只毛笔在手,也是笔笔到位,把柳公权的《多宝塔碑》临写得像模像样。优秀的他后来升入上海教育学院中文系,毕业后又顺利分配到中学任语文教师。彼时,他一边从事教学和管理(曾任教导处副主任),一边业余研究中国现代文学,尤其在鲁迅研究方面,已有相当的知识储备和研究成果,撰写了不少专业文章。

1980年,潘老师凭借自己扎实的知识功底,如愿以偿地考入上海社会科学院文学研究所。40年过去了,他还记得那时鲁迅研究专业考题有综论鲁迅小说中的知识分子形象(或农民形象),翻译鲁迅早期文言论文《摩罗诗力说》有关段落等。当他踏进淮海中路這条弄堂内的社科院时,一种别有洞天的感觉油然而生。偌大的花坛庭院、高矗的学术大楼……这就是他梦寐以求的事业圣地啊!

自此,潘老师开始在这里从事他钟爱的现代文学研究工作,并先后出版《鲁迅散论》《鲁迅在科教战线上》等专著。此外,他还受邀到市工人文化宫等处开设《茅盾的〈子夜〉》专题讲座,担任“浦江诗会”“海上诗社”顾问,参与指导相关文学活动。

从淘书到著述

不久前,笔者曾到潘老师家聊天,进门便见地上堆着一摞摞的书,见我诧异,他笑笑说,刚回家,一下子买了四百多块的书,拎回来手都酸了。

前些年,我与潘老师经常在文庙旧书市场见面,是铁杆“淘友”。他淘书全是为了做学问,如参与上海“孤岛”时期文学等课题的研究、参与编选《上海“孤岛”时期作品选》、编著《三十年代上海的“左联”作家》等著作时,他都去旧书摊搜寻相关的旧书。

最终,潘老师另辟蹊径,把研究方向定位在现代新诗理论批评史的研究上。1990年,他出版了《中国现代乡土诗史略》,第二年,又出版了《中国现代诗论40家》。这两部诗歌理论专著,在学术界和读者中,产生了较大影响,也给了他莫大的信心。有了初步积累,他决心顺势而行,乘胜向前,撰写一部全面而系统的新诗理论批评史。为此,潘老师找出了他历年淘得的相关旧书,如胡怀琛的《新诗概说》,冯瘦菊的《新诗与新诗人》,艾青的《诗论》,任钧的《新诗话》等。但他已淘得的书还是不足以支持他的研究,为了掌握更为丰富的史料,他几乎天天换乘3次公交车,从城市东端居住地,到西南一隅的徐家汇藏书楼,一头钻进故纸堆,先后查阅数百种民国年间的报纸杂志,大海捞针般寻觅有关诗歌理论批评的零散文章,一篇篇抄录,并制成一张张卡片,以便检索和考证。整整6年的时间,他甘坐冷板凳,抄写了五六十万字的原始资料,这些苦功夫,便是一个学者“工匠精神”的最好体现。

在互联网不发达的上世纪八九十年代,潘老师积累史料要付出当下数倍,甚至数十倍的心血。2002年8月,50多万字的巨著《中国现代新诗理论批评史》由学林出版社出版,此书被列为国家“八五”中华社科基金资助项目,还获得了上海市马克思主义学术著作出版基金资助,填补了我国现代新诗理论批评史研究的一个空白,受到国内外媒体与专家学者的一致好评。

从自研到助人

潘老师学术成就显著,曾担任上海社科院文学所学术委员会委员和现当代文学研究室主任、硕士研究生导师,并评上研究员职称。可是,他绝不是把自己关在书斋里一心埋头做学问的“书呆子”。他有坦荡宽广的胸襟,也有乐于助人的可贵精神,人们称他是“没有架子的教授”。他把自己的学问才华,都无私地奉献社会。无论谁有求于他,他从不说“不”字。对于文学新人,他更是热情扶持,先后为70余人的诗文集撰写序言,分析得失、助其成才,不少文学爱好者出版处女作,都是经潘老师的修改和校对,才有了较好的质量。有个叫谢国霖的残疾青年,与潘老师素不相识,因为爱好文学写作,打算出一本作品集《掠影》,想请他写个序。经人介绍后,谢国霖鼓起勇气打通潘老师的电话,潘老师二话没说,一口应承下来。过不多久,序写好了,潘老师找到了他的居住地,一手拎着公文包,一手拎着水果袋,肩上前后各挂一桶食用油。如果不是有公文包的“协调”,他当时的形象想必与快递送货员一样。潘老师在老式旧楼里登上一层层逼仄的楼梯,到了4楼,见面就说:“国霖,我把序文给你带来了,你妻子生病,家中不宽裕,这油和水果是我的一点心意。”闻此,谢国霖感动得说不出话来。

2021年年初,潘老师把30年间写的一百多篇序文编为一集出版。他说:“我为人作序,一是要对得起作者,不溢美、不夸饰,评述优点、指出不足;二是对得起读者,让读过此书的人,有所获益;三是对得起历史,经得起时间的严峻考验。”此言甚是!