近年语文高考命题趋势及其教学启示

赵宁宁 李美玲 吴韩 菊姚璐 张秋玲

【关键词】语文高考命题,趋势,教学,学习

21世纪以来,科技革命日新月异,世界各国迎来了经济发展的新时代,而教育领域也开启了新一轮的改革。2010 年,《国家中长期教育改革和发展规划纲要(2010—2020年)》提出要“促进人的全面发展”[1]。在教育教学改革方面,2016 年《中国学生发展核心素养》明确指出,核心素养是学生应该具备的“能够适应终身发展和社会发展需要的必备品格和关键能力”[2]。2017 年,核心素养培养目标落实在每一门学科当中,《普通高中语文课程标准(2017年版)》强调“以核心素养为本,推进语文课程深层次的改革”[3]。在评价招生改革方面,2014年,《关于深化考试招生制度改革的实施意见》提出“科学设计命题内容,增强基础性、综合性,着重考查独立思考和运用所学知识分析问题、解决问题的能力”。围绕考试命题的工作,2019 年底,教育部考试中心出版了《中国高考评价体系》及其解读,为全面推进高考命题改革提供了重要导向。这一份基于学生心理发展与我国未来教育发展导向的文件,实现了“教学评”的一体化,为后续我国深化教育改革提供了重要参考。

一、近年语文高考命题的理念导向

高考要符合我国对未来人才发展的期待,要落实培养“全面发展的人”的教育理念,既要能够考核出学生个人的内在水平,又要能够选拔出具备适应社会发展需要的必备品格、关键能力和正确价值观念的人才。与此相应,新时代高考命题呈现出如下导向:

第一,倡导以思维来引导核心素养四要素。语文核心素养由语言建构与运用、思维发展与提升、审美鉴赏与创造、文化理解与传承四个要素组成。其中,语言是思维、审美、文化的基础,而言语思维是语文课程的核心价值,思维能力是语文综合素养中很关键的能力[4]。从2014 年开始,语文高考全国卷就注重對学生思维层面的考查,包括事理推断等方面[5];且这种考查是渗透性的,将思维切分成各个更为具体的能力点,通过一个一个能力点的落实来检验思维水平的高低。[6]例如,2020 年,王宁教授在评析高考试题时就指出,高考试题中暗含着推理、概括、辨析等理性思维要素。

第二,倡导由知识、能力到素养的转化。核心素养是学生必备品格和关键能力的统一。[7]基于核心素养的评价不但考查学生对课程基本知识、技能和方法的掌握情况,而且要求学生能够综合运用基础知识解决问题。[8]2014 年,教育部考试中心经过梳理总结以往的改革经验,对考试改革进行了顶层设计和规划,提出了“一体”“四层”“四翼”的高考评价体系。[9]其中,“四翼”指的就是高考能力考查要体现“基础性、综合性、应用性、创新性”。详细地说,基础性要求考查学生对基本知识、技能和方法的掌握,是四个性质的基础;综合性、应用性、创新性是基础性的拔高与提升,要求学生在掌握基础的前提下深度理解、有效整合、精准概括、灵活迁移、发散创新,实现由掌握基础知识到培养关键能力再到发展学科核心素养的转化。

第三,倡导以核心价值理念为导向的典型情境、任务和材料。《普通高中语文课程标准(2017 年版)》明确提出:“考试、测评题目应以具体情境为载体,以典型任务为主要内容。”[10]情境是学生核心素养发展的重要载体和有益路径[11],学生的能力需要在复杂情境中得到发展,并在复杂情境中得到评估[12]。一道试题多由单个或多个典型任务组成。单个典型任务指的是试题只包括一个语文实践活动,比如阅读与鉴赏、表达与交流、梳理与探究;而多个典型任务则包括两个及以上的语文实践活动。典型化的材料一般是贴合时代、社会和生活的,引导学生关注社会事实,思考当代社会问题,继承和发展中华优秀传统文化。

二、近年语文高考试题命制的趋势

从2017—2021 年的高考试题来看,试题命制具有如下比较突出的特点。

1. 重视基本思维能力,更重视高阶思维能力

2017—2021 年的语文高考试题始终围绕学生熟悉的国家重大主题、社会热点问题、日常社区生活、学校学习生活等展开,创设个体情境、学科情境和社会情境,考核四个语文核心素养。在四个语文核心素养中,更是以思维为核心,深入挖掘语言、审美和文化的内涵。近几年的语文高考试题在考查基本思维能力的基础上,增加了对高阶思维能力的考核。

基本思维能力的考查通常聚焦在词语填空、句子填补等题型上,比如要求考生选择搭配最符合语境的词语,要求考生根据上下文填补空缺内容,使内容贴切、全文连贯。2017—2021 年的全国卷都有类似“请在文中横线处补写恰当的语句,使整段文字语意完整连贯,内容贴切,逻辑严密”的试题,略有不同的是填补字数的要求整体上呈越来越精简的趋势,例如,2017 年要求15 个字之内,2021 年要求8 个字以内。基本思维能力的考查还体现为阅读中简单判断某个选项的正误,比如,2019 年全国Ⅰ卷、2020 年全国Ⅲ卷中的试题“下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是”。解答这类试题只需要考生从文本中提取出关键信息,简单整合归纳信息即可。

高阶思维能力的考查则需要考生深入分析、综合评价、独立创造等。不同于以往语文高考试题对思维考查多停留在简单概括、陈述阐释、归整分类等层面上,最近几年的试题常要求考生对文本逻辑有深入把握。例如,2021 年新高考Ⅰ卷要求考生“简要分析材料一和材料二的论证思路”。解答此题,需要考生理解作者先写了什么后写了什么,如何从前一部分过渡到后一部分;再从整体视角分析文章的行文思路,深入理解文章的逻辑。这方面的考查在未来很有可能会进一步加大难度,增加论证思路的对比等。同时,更新颖的考查方式则是在作文题中设置具有矛盾性的材料,引导学生开展辩证性的思考。如2020 年上海卷的作文题“无能为力”和“有可为之”,2021 年北京卷的作文题“生逢其时”和“生不逢时”等。

2. 重视问题解决的结果,更关注问题解决的路径

近年的语文高考试题既重视问题解决的结果,也关注问题解决的路径。换句话说,试题不仅仅要求考生呈现平日的学习结果,还要求考生能够在解题的时候呈现个人解決问题的路径及方法。

以往的语文高考试题会引入考生比较陌生的材料,并提供相应的知识背景,而这个知识背景可能就暗示了答题方向和解决路径。如2014 年新课标Ⅱ卷古诗文阅读中提供作品撰写背景或者作家背景,提醒考生采用“知人论世”的方法来解答试题。近年的语文高考试题更倾向引入考生比较熟悉的大师的作品,并且不再提供相应的背景材料。这就需要考生根据具体的情境,自己从已有的认知图式中选择解答问题的知识和方法,难度有所加大。比如,2021 年全国乙卷第15 题:

鹊桥仙·赠鹭鸶辛弃疾

溪边白鹭,来吾告汝:“ 溪里鱼儿堪数。主人怜汝汝怜鱼,要物我欣然一处。白沙远浦,青泥别渚,剩有虾跳鳅舞,听君飞去饱时来,看头上风吹一缕。”

15. 这首词的语言特色鲜明,请简要分析。

这道题要求考生分析词的语言特色,题目本身只含糊地说了语言特色鲜明,而没有具体说明这种鲜明的特色是什么。因此,学生要先确定语言特色的具体所指(找到答题方向),再结合诗句分析自己是如何得出这个答案的(展示思维过程)。由于辛弃疾是比较著名的豪放派词人,所以考生可根据他的诗歌派别联系已经学过的诗歌来判断这首词的语言风格,调动日常学习结果以确定答题方向。

3. 重视已有素养的考查,更关注学生独立学习的潜能

近年的语文高考试题不断在找寻“教学评”一体化的路径。以往高考试题大多考查的是对材料的归纳和总结,对比不同材料的异同之类的,但近年来出现了对学生学习能力的考查。试题要求考生在特定问题情境中快速重组信息,形成新的认知图式,然后再运用新获得的信息,解决新情境中的问题,完成综合性的任务。

尤其是2021 年的新高考卷,在实用类文本的阅读中既考查了已有知识的积累与运用,又考查了运用现学的知识解释现象的能力。比如,2021 年新高考Ⅰ卷和Ⅱ卷第5 题:

5. 嵇康诗有“目送归鸿,手挥五弦”一句,顾恺之说画“手挥五弦易,目送归鸿难”。请结合材料,谈谈你对此的理解。

(新高考Ⅰ卷)

5. 互联网上,有年轻人为炫耀技术故意在网络植入病毒,导致病毒传播。请根据文章,谈谈你对这种现象的看法。

(新高考Ⅱ卷)

解答这两道题,考生需要准确地理解材料信息,并在面对新问题时有效运用获得的这些新信息。也就是说,通过对材料的快速阅读、学习与重构,考生从中学习到新的思维方式、组建解决问题的路径,或形成与过去观念不同的新看法,重组自身的认知图式,并针对考场的问题情境进行解决。以新高考Ⅱ卷中的第5 题为例,考生首先要整合归纳出文章的主要内容——先界定了网络失范行为,而后倡导确定网络行为的底线,并阐述了底线包括“等效意识”“反身意识”“价值意识”“契约意识”四类;接着,考生要判断题目中所呈现出来的植入病毒的“现象”属于“网络失范行为”;而后要运用底线意识来解决这个问题——谈谈看法。新高考Ⅰ卷第5 题也是如此,考生要先判断出两则材料与题干中的指代关系,再运用从文中新学到的知识快速解答问题。

三、基于语文高考命题趋势的教学建议

“教学评”一体化是语文教育的热点话题,也是语文教育发展的目标。语文高考改革给一线教师带来了新的挑战,下面将结合统编高中语文教材必修上册第一单元的学习任务,具体阐述从教与学到评价的阶梯递升过程。

1. 教学要以学生基础思维为核心,锤炼高阶认知思维

思维训练是语文教育教学的核心。语文教师在设计教学目标时,要以思维为核心,以语言为媒介,实现审美和文化目标。在思维目标的设置方面,要凸显统编教材中单篇、单元到专题的思想,逐步提升学生的思维品质。统编教材在每一个单元中都设置了相应的学习任务,并为学生思维的逐层递进发展

1. 五首诗歌风格各异,但诗人都善于运用意象来表达自己的情思。任选一首,想一想:诗中运用了哪些意象?这些意象有怎样的特点?激发了你怎样的情思?如何通过意象来欣赏诗歌?记录下自己的思考,写一则札记。

对于这个学习任务,教师首先可有针对性地实施单篇教学,重点训练学生的基础思维。以本单元中的《沁园春·长沙》为例,教师可带领学生理解“层林”“漫江”“百舸”“鹰”“鱼”等意象中蕴含的豪情壮志。通过制作意象资料卡,学生可总结出意象名、意象蕴意、具体例子、获得意象蕴意的方式,并联想意象运用的情境等重要信息。此时,在完成单篇的学习任务过程中,学生获得的各个知识点是散落的,也是片面的。

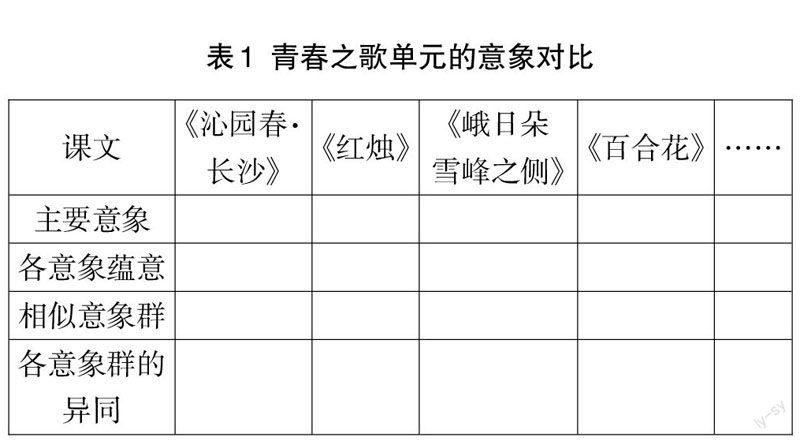

然后,教师须进行单元整体设计,发展学生的高阶思维能力。教师可布置任务让学生对比各篇文章中的意象,实现意象的群组化。如要求学生阅读《沁园春·长沙》《红烛》《峨日朵雪峰之侧》《百合花》等课文,找出各篇课文的主要意象和意象背后的蕴意,继而比较各个意象的异同,最后把相似的意象整合为意象群(详见表1)

2. 教学要以语文学科基础知识为原料,提升问题解决能力

语文学科的基础知识、基本能力是形成语文素养的前提与基石。结合统编高中语文教材,一线教师要厘清从基础知识、基本能力到核心素养之间过渡的路径,切莫贪急贪快。须知,必备知识和基本能力是学生开展认知活动时本学科内独有的“原料”,蕴含了独特的“学科思维方法”。而这些基础的学科思维方法正是解决问题的方法与路径。

高考重视学习结果考查的同时,也注重学习方法、学习过程的考查,统编高中语文教材练习系统同样重视提供解决问题的路径。教材不但告诉学生要解决的问题是什么,要达到什么目标,还告诉学生通过什么途径可以达到这个目标,进而获得解决问题的方式和方法。例如必修上册第一单元学习任务:

二、反复诵读本单元诗歌作品,围绕“意象”和“诗歌语言”探讨欣赏诗歌的方法,揣摩作品的意蕴和情感,感受不同的风格。

2. 查找毛泽东《沁园春·长沙》的写作背景资料,建议阅读埃德加·斯诺的《毛泽东自传》,了解毛泽东青年时期的革命经历,加深对这首词主旨的理解。还要注意感受词作的意境,抓住“红遍”“尽染”“碧透”等富有表现力的词语去欣赏这首词。选取自己印象最深的一点进行分析并与同学交流。

该单元中第二个学习任务明确指出围绕“意象”和“诗歌语言”探讨鉴赏诗歌的方法,同时也是感受作品意蕴、情感和风格的方法。这个学习任务与前面提到的高考试题“ 这首词的语言特色鲜明,请简要分析”相似。风格有很多种类,到底要如何切入、从哪个角度切入呢? 针对此类问题,教师在日常教学中不但要帮助学生学会读题、审题、明确解题方向,而且要有意识地引导学生在解决问题的过程中掌握本学科独有的思维方法。教师要紧密结合统编教材中的学习任务,在每个单元甚至每节课的教学过程中将达到目标的方法和方式展示给学生。比如,任务二中的第2 小题,这个学习任务提供了两个典型任务——“ 理解主旨”和“ 感受意象与意境”。编者为解决前一个问题给的建议是“查找写作背景”“阅读自传”“了解革命经历”,为解决后面一个问题给的提示是“抓住意象”“感受意境”。教材提供了“理解主旨”的具体方法,但“ 理解主旨”是否只有教材提供的“ 知人论世”和“ 感受意境”的方法呢? 教师可在此进一步展开,归纳和总结理解诗词主旨的方法,使学生掌握“ 理解主旨”问题的语文“ 学科思维方式”。只有这样,方可帮助学生积累解决问题的方法与经验。

3. 教学要注重学生的自主与探究,激发独立学习潜能

高考重视考查学生运用新学的知识解决实际问题的能力,统编高中语文教材也同样重视培养学生拓展探究的能力。在这个理念下,整个单元的课文都是学生学习的材料,而最后的单元写作就是学生运用学到的知识进行实践的范例。在单元写作任务中,编者提示学生借鉴单元课文的写作技巧,将本单元所学的知识运用到写作实践中。在日常的教学中,教师要鼓励学生开展自主的探究活动,这样才能应对高考中所出现的问题。例如必修上册第一单元学习任务:

四、青春之美,在人的一生中是弥足珍贵的。结合本单元诗作和能够引发你思考的其他作品,发挥想象写一首诗,抒写你的青春岁月,给未来留下宝贵的记忆。注意借鉴本单元诗歌在意象选择、语言锤炼等方面的手法,使诗作多一些“诗味”。汇总所有同学的诗作,全班合作编辑一本诗集作为青春的纪念。

在这个学习任务之后,教材还附了一个小短文《学写诗歌》,文中提到“诗歌是情感的艺术”“诗歌需要形象”“思想情感与具体形象融合就形成意象”“诗歌富于音乐性”“诗歌的语言必须凝练、含蓄”等内容,帮助学生更好地把握诗歌写作的特点。在进行正式写作前,学生可自行阅读教材提供的小短文补充相关知识,然后将从小短文中学到的知识要点运用到自己的写作中去。围绕诗歌写作学习活动,编者提示学生“ 结合本单元诗作和能够引发你思考的其他作品”“抒写你的青春岁月”“注意借鉴本单元诗歌在意象选择、语言锤炼等方面的手法”。本單元的最后一个学习任务落实了“ 将所学快速加以运用”的理念,以实现从“吸收知识”到“重构知识”的训练。在教学中,教师应充分发挥学生的主体能动性,设置具有真实情境特点的学习任务,使学生成为积极主动的学习者,敢于运用的实践者。

总的来说,近年的语文高考试题命题趋势符合我国教育教学改革的新理念。未来,教师需要充分运用高中语文统编教材开展教学,以实现“教学评”一体化,使学生的学习效果最大化。