使命感创造的不可思议

海炎

1937年10月的一天,一个衣服破烂、蓬头垢面、拄着一根棍子的乞丐,在“国立长沙临时大学”的门口高喊着梅贻琦的名字。他要见梅校长,门卫不让进,乞丐就只能高喊梅贻琦的名字。梅贻琦恰好出门送客,听到有人喊他的名字,他看了看,不认识。乞丐放声痛哭。梅贻琦仔细辨认,赶忙上前握着他的双手,泪水夺眶而出。

这个乞丐原来是赵忠尧教授。抗日战争全面爆发后,清华大学南迁至長沙,与北京大学、南开大学共同组建“国立长沙临时大学”。整体搬迁校园不是一件容易的事,在一片混乱中,存放在铅桶里的50毫克镭,被遗忘在了实验室。如果这些镭丢失,那将是中国科学界的一大损失:如果这些镭被日本人获得,那更会带来难以想象的后果。当时的北京城里到处兵荒马乱,清华园里的师生也早已经离开。可是,有一个人却在这个时候悄悄地返回了清华园,这个人就是赵忠尧。当他发现50毫克镭落在实验室后,焦急万分的他立刻回到清华园,然后在梁思成的帮助下从实验室找到了存放镭的铅桶。

赵忠尧虽然寻回了铅桶,可是想要千里迢迢穿过日军的封锁去往长沙,仍然是一件危险重重的事情。在万般无奈之下,赵忠尧只好扮作乞丐,把存放镭的铅桶放在咸菜坛子里,一路随逃难的人,乞讨前往长沙。在经过长达三个月的艰难跋涉之后,赵忠尧终于来到了长沙韭菜园1号的圣经学院,这里是清华大学南迁后临时租用的校区。为了保护这50毫克镭,赵忠尧丢掉了所有行李,一路上只能靠乞讨为生,很难想象,这位文质彬彬的教授,在一路上究竟吃了多少苦。可最终他还是凭着一股毅力,冒着生命危险千里迢迢抱着咸菜坛子走到了长沙,把镭交给了梅贻琦。

有人形容赵忠尧做了一件功德无量且不可思议的事情。一路上,他要经受多少困难,面对多少次生与死的考验。是什么支撑着赵忠尧?使命感!

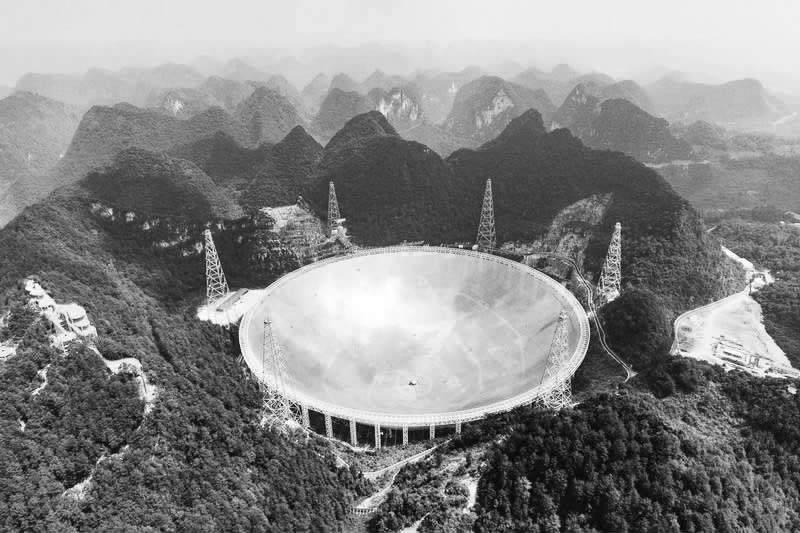

1993年,国际无线电科学联盟大会上,天文学家提议:多国联手研制大射电天文望远镜。南仁东听到消息,立刻向中科院提出要抓住这个机会,争取把“大射电望远镜”建到中国来。这样的提议无疑是痴人说梦,因为当时的中国仅仅建成的有25米口径的射电望远镜,远远落后于欧美。南仁东这个倔强的老头,不认输,中国天文研究一定要走到世界前列,我们一定要有天文方面的“国之重器”。

1999年,大射电望远镜项目开始立项,但美国的阿雷西博望远镜却不再对外开放,中国科学家想去参观都不能,一切都要靠我们自己摸索。单为了选择合适的建设地址,南仁东就用了12年时间,4300多个昼夜,在对比了1000多个洼地后,才终于选中了贵州平塘县的卡斯特洼坑。毫不夸张地说,如果没有南仁东,就没有中国的“天眼工程”,就不会有今天中国天文学傲视世界的地位。南仁东最后拖着病体,为“天眼”的建设而拼命,一场场艰苦卓绝的技术攻关就像一场场艰苦卓绝的战争。他说:“做不成,宁愿死!”

2016年9月25日,在500米口径球面射电望远镜即“天眼”的落成启动仪式上,南仁东拖着病体,目睹了这场盛况。那时候的他已经被癌症折磨得形销骨立,可面对这份自己将近半生的心血得以开花结果,他的脸上露出的是幸福的笑容。

“中国天眼”让世界开了眼,贵州深山里的洼地成了地球上看得最远的地方。若无为国打造重器的使命感,就没有今天的“天眼”。南仁东也因为独一无二的杰出贡献,被全国人民深深铭记,永远缅怀。

使命感是一种无形的精神力量。实际上,人都有无穷的智慧、无尽的力量,但很多人的智慧和力量都被限制。只有那些具有使命感的人,智慧和力量才会得到最大限度的开发和利用。从事任何一项工作,只要你有使命感,就一定能干出成绩来,使命感越强,你的成绩就越大。

(曹馨荐自《演讲与口才》)