林海钟:『观』山水

林海钟

采访、撰文:张敏

林海钟少有才名,他主张绘画以笔墨为宗,以书入画,传承古意。『摹古』『佛道』『苏杭』等,都是他经常表现的题材,并能从萧散简淡中暗藏奔涌的力量。从他的作品里,我们可以看到他艺术的来源、不同时期的探索,及其日常所思所感。对于林海钟的作品而言,古意赋予了其厚度,而生活赋予了其独属林海钟的精神内涵。

——策展人 中央美术学院艺术管理与教育学院副院长赵力

林海钟《雾中太行峡谷》37.5×43cm 2016年

林海钟简介

林海钟,号臥霞散人、钱塘后来生,林泉阁主人。现居钱塘西湖之畔,为中国美术学院国画系教授、博士生导师。中国美术学院书画鉴定中心副主任。代表作有现藏于大英博物馆的作品《墙》,主笔灵隐寺大型壁画《济公行化图》和收藏于中国国家博物馆的画作《鉴真东渡图》等。

城市景象逐渐趋于模式化、统一化,一天穿梭两三个城市甚至会让人恍然自己到底身处何处,高楼耸立,宋元山水实景尽失,但林海钟却说:“我觉得我看到的,都是古画里的山水。”

南朝谢赫提“六法论”,人们历来对“气韵生动”情有独钟,后人写了又写,歌颂了又歌颂。以至于即便缺少和传统山水画相匹配的修养,“气韵生动”一词也能带人们穿过理性和逻辑,直达山水画的评判终点,传统的“玄”是这么来的。林海钟的那句话猛地听起来,也不免给人“玄之又玄”的第一印象。于自身来说,古画里的山水他是真的看到了,所以在这句看似很玄乎的话之后,他谈的全是“看”的方法,是山水画的规矩和秩序。这种规矩和秩序带他穿过的,是主观和第一印象,使他看见了“真山水”。

在实际的创作中,林海钟将这种“看”的方法称之为“游走”,“游走”不是纯粹感受山水,也不是沉浸山水之中,是一种类似鲁迅“嘴在浙江,脸在北京,衣服在山西”的创作经验,山水画史上的“鲁迅”则是石涛,他说“搜尽奇峰打草稿”。林海钟谈到:“石涛在游走时,一路上看到奇峰就记录下来,有些风景不好他就不记录,那些经由他挑选的风景则统统被他放在一个手卷里,这些风景中先出现的山、后出现的树、又出现的村落实际都是他在游走过程中,脑海里综合局部景物的呈现。”

这种综合景物的合理排列和呈现,使得山水画形成了独有的构图和完全不同于西方风景画的独有逻辑,它符合中国哲学和观看角度的逻辑。它也是山水画的“理”。

“理”并非完全不可知。山水画发展一千多年,魏晋时开始立规矩、隋唐独立、两宋完美实践规矩,之后再朝着个性化扩散开来发展,画家们所依附的便是无数先贤的经验,这些庞杂的经验由一根线牵连起来,我们可以称之为绘画史,林海钟认为,那也是历代画家相互认同的结果。

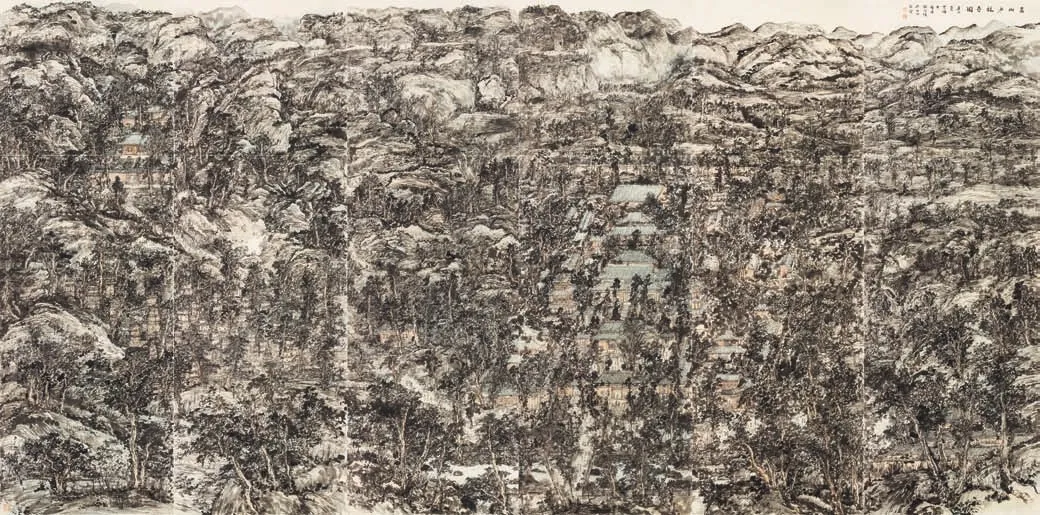

相互认同促使山水画“理”的生成,画家们有枝可依,有迹可循。而那个被大家公认的“理”就放在那里,等待着后来的画家去求知,去向它靠近。正因此,林海钟近年开始尝试尺寸更大的山水画,他认为,历史上许多山水画由于战乱等其他原因没有留存下来,真正好的山水画应该是大画。《嵩山少林寺》是他近期对古代山水画观法重新梳理并根据古人的观法去推演出来的一件作品。在创作中,他明显感受到能在眼睛所落之处尽善尽美不是件易事,但相比二十年前的状态,他已经更游刃有余,更能用山水画独有的逻辑掌控山水画的大逻辑,促成作品更强的合理性,他称之为计算机式的“系统推演”。难度更高,境界更远,但因为有这么一套可以参考的“理”,他说自己“乐在其中”。山水似乎的确能让画家慢慢将自身“隐”下去,这种“隐”不是归隐,像是获得了一份内心的安定。

相互认同,认同的又是什么呢?林海钟认为:“艺无古今,而在于境界,不是时代性,是境界的高低。”画家们心照不宣选择的,是相同的审美趣味,这种趣味跨越时代。试想,如果没有王维那句“大漠孤烟直,长河落日圆”,西部边陲的景色便要失色不少,一出手,王维就将边塞境界提升到了顶端。所以即使今日边塞不复往昔风光,《使至塞上》也能安慰不少人心。

同样是王维,苏轼的评论将他的绘画提到了较高的地位,到明代,张丑、董其昌皆尊王维为文人画之祖,我们很难说这种选择、尊崇更多是一种个人行为还是基于史观的行为,但人血肉之躯,所能顾及的终归有限,能够跨越年代去寻找知音,这本身已是一件逍遥事。

“有时候,历史的车轮滚过去,能留下来的不是在车轮上的人,而是逍遥自在的人。”林海钟说。

对 话

艺术品鉴:山水最初是从人物和花鸟画中凸显出来的,您认为山水“独立”的主要原因是什么?

林海钟:中国早期的画论、文献记载都是较为关注人物画,相对来说,山水长期处在一个较为“神秘”的状态中。魏晋时期,有相当一部分人开始关注山水,这种关注不一定是和人物画有关系的,而是人们出于对山水“神秘”的探索欲和好奇心,作为画家来说,“图画”山水就成为一个求知的方式。当然,这其中还包括神仙思想的影响、古人对天地和自然的崇尚等等,应该说各方面的影响都有,原因也非常复杂。正是由于其中复杂、丰富的原因,历代对“山水画”的研究投入了大量人力,致使山水画成为独立的画种、成为中国绘画成就最大的画科。

林海钟《嵩山少林寺图》200×402cm 2020 年

林海钟《嵩山少林寺图》(局部)

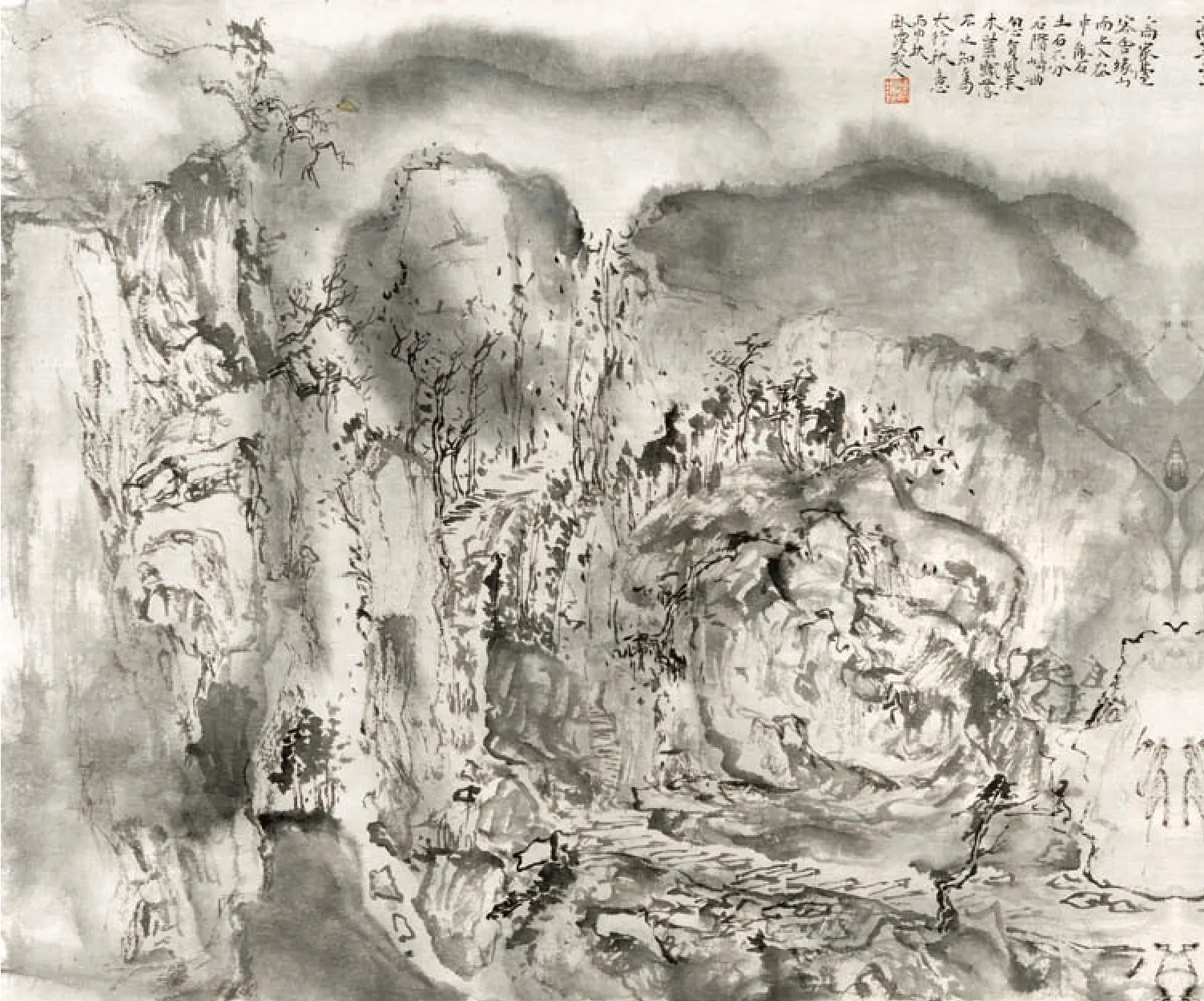

上图:林海钟《太行洪谷图》170×250cm 纸本

下图:林海钟《太行洪谷图》(局部)

艺术品鉴:从游山水到画山水,“山水”似乎一直是古人修身、悟道的载体,这是否说明山水创作本身就是一件很个人化的事情,山水画境界表现的也是个人悟道的程度?

林海钟:道家的观念讲:“人法地、地法天、天法道、道法自然。”“道”应当是所有追求高尚人格的人梦寐以求的方向,虽然我们都是一个个体,但这些个体都有一个共同的理想,这个理想驱使了山水画的独立发展。换言之,对山水和山水画的探究是个人行为,从整个山水画的发展来看,这种个人行为又会进行不断的认同,最终生成共性。个性与共性并存,个性体现为画家的个人风格,共性则是山水画的发展面貌。

艺术品鉴:您在当代选择这样一种创作方式是否也是在选择一种“修身”方式?或者说您如何看待山水画在当下的独特审美性?

林海钟:当代的山水画家,各自有各自的选择,因为选择,才形成他们自己的样貌,形成自身目前的状态。我个人对山水本身比较感兴趣,在学习、创作和体验中我一般有两种方式:一是把所有的想法全部抛掉,纯粹的看山水,这可以理解为一种沉浸的方式;另外我会对比历代有成就的山水画家,理解他们是如何看山水、表现山水的。山水画起源一千多年,在这个过程中,显现的作品、画家,看不到的作品和一些史料记载,众多的想象汇聚在一起,才有可能找到我自己的一个点。

艺术品鉴:您如何看待宋元山水实景不复存在的事实?

林海钟:城市里的人现在都被关在高楼里,和自然接近比较少,所以很难应对古画里的山水,但是我觉得我看到的都是古画里的山水,因为我曾经有三四十年的时间沉浸在古画的山水里,通过学习、游走、体会,找到了古人观看山水的方式。

人的眼睛所能看到的东西是有限的,古人对于山水的定义却很大,咫尺千里。如果不去读文献、游走,恐怕很难明白为什么中国的山水画可以有长江“万里”这样的概念。为什么会形成这样的观看法,这在文献中都能找到答案。

古人明白目之所及是有限的,但他们觉得这个看法太过局限,便想了很多办法,例如游走。石涛说“搜尽奇峰打草稿”,意思是他在一路上看到奇峰就记录下来,有些风景不好他就不记录,那些经由他挑选的风景则统统被他放在一个手卷里,这些风景中先出现的山、后出现的树、又出现的村落实际都是他在游走过程中,脑海里综合局部景物的呈现。这便是山水画的“理”,完全不同于西方风景画的独有逻辑,也是符合中国哲学和中国观看角度的逻辑。宗炳在《画山水序》中言:“且夫昆仑山之大,瞳子之小,迫目以寸,则其形莫睹,迥以数里,则可围于寸眸。诚由去之稍阔,则其见弥小。”说的就是这个“理”,可见画山水的方法在魏晋时期已经提出,后代将其实践了出来,并不断对这个“理”进行认同,以致山水画到两宋成为经典。

回过头来说,我们为什么会觉得宋元山水实景不复存在?就是因为缺了这样的游走和观看角度,没有这样的观看角度,接受山水画的确有难度。

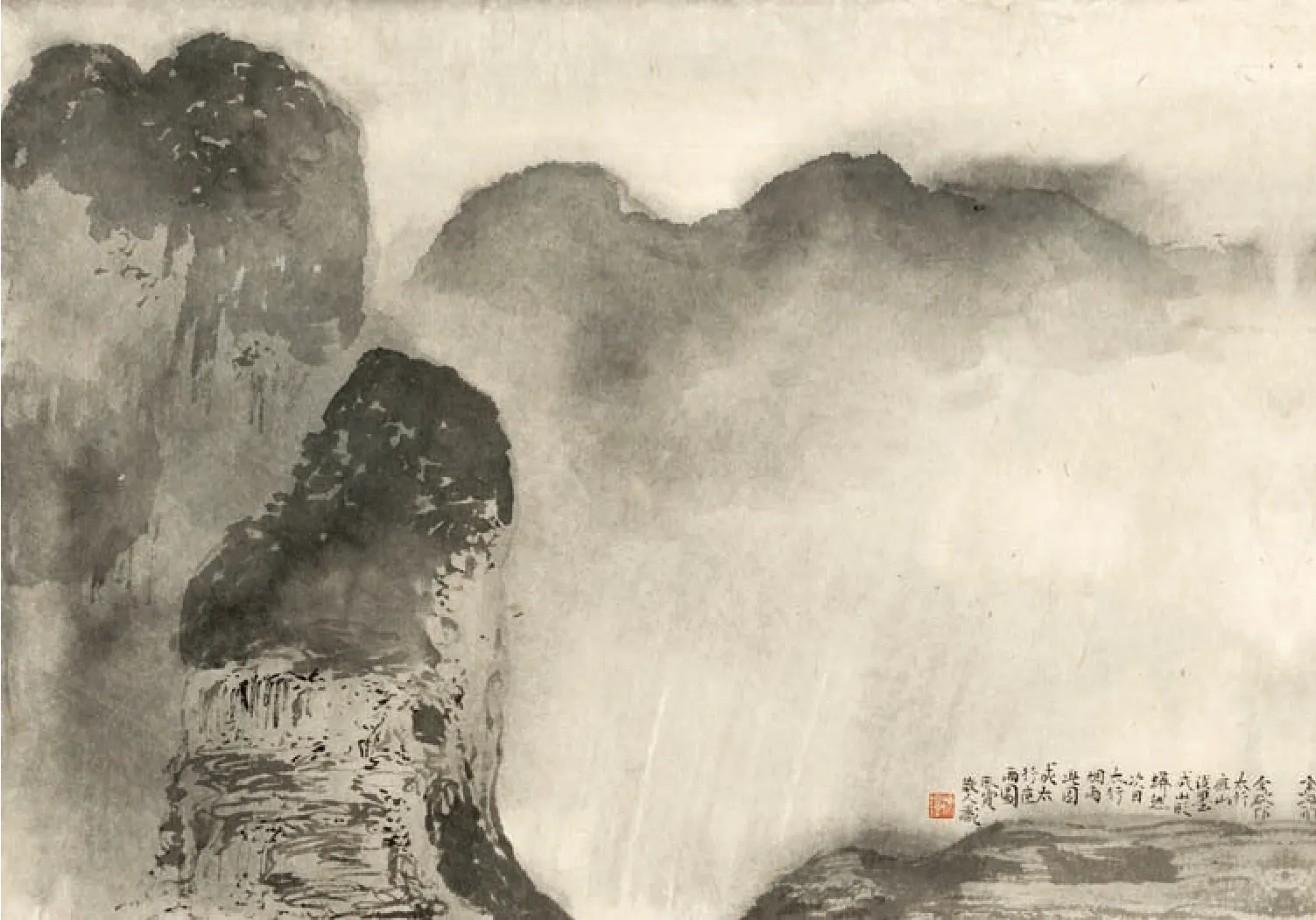

上图:林海钟《太行夜雨图》33.5×47cm

下图:林海钟《太行秋意图》43.5×37cm

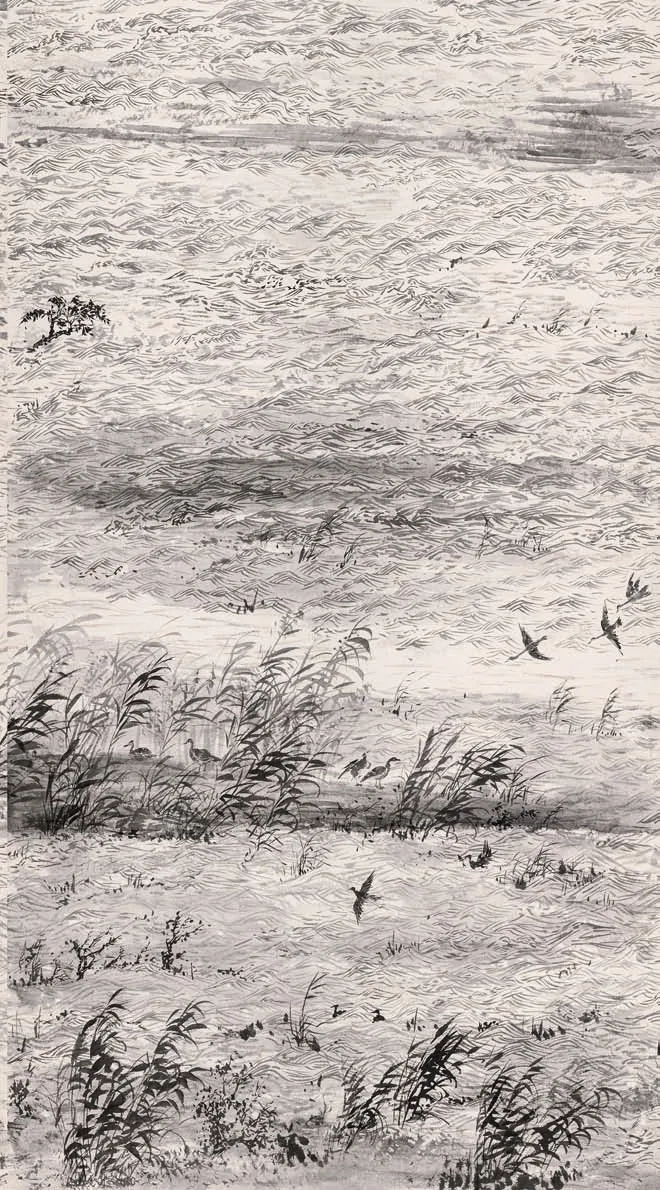

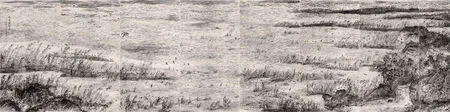

林海钟《太虚震泽图》(局部)

林海钟《太虚震泽图》180×776cm 2019 年

艺术品鉴:山水创作似乎离不开“游”与“写生”,您认为古人的“游”与现在的“对景写生”方式有无区别?异同体现在哪里?可否从您的创作经验谈一谈?

林海钟:不止西方,很多山水画都可能太重视写生,而忽视了摹古和学习,或者说,缺少了向前人学习的这样一种经验。写生还是停留在你所看到的感官世界,还没有进入到以理性为主创作山水画的阶段。

例如我进入一座山里,看到一个巨大的山峰在我眼前,如果我不断往前走,走到山顶再回看,那个巨大的山峰也就是一块小石头,因为眼睛有局限。必须是要在山里,在经常走的过程中,才能得到“真”山。山水画在发展过程中,反复提及“山水之真”的问题,什么是真?游走、观照是真,眼睛看到的是假。如果从这个真假的角度出发,会发现写生所谓的透视法从本质上来讲也是一个错觉,近大远小,前面的人比后面的房子还要高,这本身就是错的,可眼睛看到的就是这个样子,所以要弥补这个错觉。张彦远《历代名画录》里批评魏晋的山水画,说“人大于山”。“人大于山”就是透视法,中国后来的山水画明显已经过了这个阶段,因此必须要按照“丈山尺树,寸马分人”这个比例关系来创作。

艺术品鉴:在求新、求变的语境中,您认为山水画可新、可变,不可新、不可变的分别是什么呢?您提倡笔墨为宗的原因是什么?

林海钟:求新、求变本身是没有错的,问题的关键在于求哪个“新”,求的这个“变”又是不是值得走的那个“变”呢?我前面讲,山水画系统本身的很多路古人已经走过了,求变是要在完全理解古人的基础上去“变”,而不是为了“变”去“变”。画山水,能观察到真山水是只有非常聪明的人才可以达到,因为山水画创作本身要具有非常理性的逻辑思维推演能力,并且需要非常充沛的精力,才可以做到完善。例如一张大的山水画,画家要把其中所有的沟沟壑壑、千岩万壑处理好,这个是很难的。当代的山水画家能够有稍微有一点属于自己的“新”,一种特征呈现已经很了不起了。当然,特征呈现并不是难事,只是,好的特征很难呈现而已。

提倡笔墨为宗是因为笔墨是中国绘画最基本的认知,中国绘画不同于所有绘画之处正在于笔墨。有共同法,有不同的法,笔墨就是中国绘画和其他绘画的“不共法”。

中国绘画的纲领是“六法”,六法第二条讲“骨法用笔”,也就是笔墨。第三条讲“应物象形”,也就是造型。现在的美术院校都是将绘画的造型作为绘画的基础训练,造型是绘画的基础,这是我们达成的共识。而笔墨又是中国绘画的共识,因为中国绘画的“形”是通过笔墨来完成的。例如李公麟的马,是白描,也就是一根线,但是他只用一根线就能把马的肉、骨全都体现出来,体现线条的微妙和分寸感。

线条是笔墨的基础,笔墨是造型的基础,造型又是绘画的基础。中国绘画是这样一个逻辑关系。所以我们说中国绘画的学习一开始不是学造型,而是学笔墨,当笔墨通了以后,就有一点像佛家讲的开悟这样一种境界。如文献记载,王羲之看到鹅的脖子悟到了笔法,王献之直接就说他在梦中被仙人授之以笔法。

艺术品鉴:您90年代还参与过“新文人画”的创作,您怎么看待“新文人画”的“新”,以及您当时的心态是怎样的?

林海钟:参与“新文人画”是因为这个提法很吸引我,大家对新文人画都各有解释,它之所以吸引我,是我对“新文人画”有我自己的解释。

首先,我认同文人画,因为文人画代表了中国绘画的高度,宋朝称文人画为士大夫画,这就反映出一个问题,支撑文人画的是一群通过科举进入士大夫阶层、饱读诗书有学问修养的人,被董其昌尊为文人画鼻祖的王维就是典型的代表。古人讲,读万卷书、行万里路,学习和行走,是提高修为的方式,而这种方式对绘画创作来说尤为重要。苏轼评价王维“诗中有画,画中有诗”,图文交互由此成为品评绘画的一个标准,这一点也非常重要,文字所描述的是图像,图像的背后又需要文字来解释,因此宋朝人邓椿在《画继》中讲文字的最高境界是画,而画的最高境界是山水。

基于对文人画的认同,故而我认同新文人画的提法,这个“新”我认为是“可能性”,我们进入新的时代,文人画也必然要继续向前发展,我们坚持文人读书、游走、观看世界等等方式,提升自己的素养和修为,我们也在不断的学习和探究中尝试将文人画继续推进,至于它最终会呈现什么面貌,这就是我们期待的地方,或者说是我们不可知的地步,也是“新”的内涵。

艺术品鉴:您如何看待当代“水墨”滞后的问题?以及关照现实的问题?

林海钟:水墨与丹青都是中国绘画的概念,丹青在唐代比较发达,唐之后水墨逐渐兴起,最初它们只是作为中国绘画系统里的两种风格,后来水墨走到很高的境界,其原因,是因为审美格调。文人士大夫在推进水墨画发展时,根据这种审美格调将很多题材,或者说现实的部分去掉了,文人注重修养,水墨画的题材也是有选择性的,不是见什么画什么,那样会损伤它的格调,不是说不能去做,而是不为。

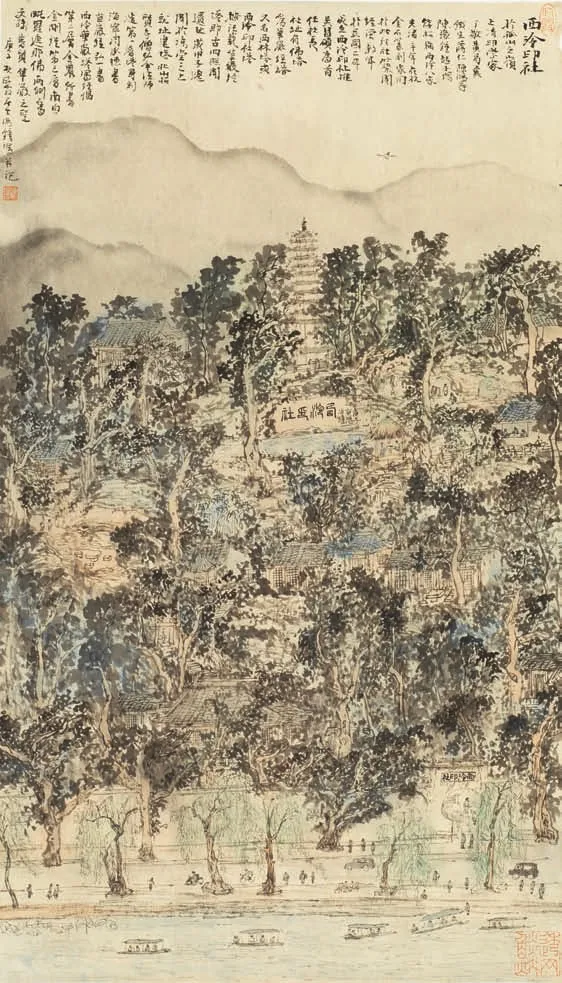

林海钟《西泠印社》70×42cm 2012年

另外就是,水墨画与以水墨为媒材是完全不同的,以水墨为媒材在中国传统绘画中历来被认为是不可取的,清代已有定论,也即,水墨不能当颜色来用,它是以笔带墨,这是共识。徐悲鸿时代提出“彩墨画”是为了有所创新,他们内心也清楚,彩墨不是国画,既然不是国画,就不要当国画来讲,现在又重新将它当国画来认知,这是一件有点别扭的事。国画、水墨画、彩墨画、当代水墨这些概念在学理上是混淆的,基于对学理的认知不够、修养不够,当代绘画界也是参差不齐。

林海钟《飞来峰春淙亭》70×42cm 2012年

我的创作是基于我个人的知识体系做出的选择,或者说,在我个人的世界里,我认为水墨画、山水画的前途非常广阔,因为中国绘画的根本是要将人带到一个自由的境界,初学艺术时,我们会读庄子的《逍遥游》、庖丁解牛等等,这就是中国艺术最精彩的部分,而且我觉得自己也不断在向那种境界接近,我是很开心的。

艺术品鉴:您认为“技”与“境”的关系是怎样的?您个人后期有什么规划吗?

林海钟:境界和技术本质上,作为实践的画家应该是达到一致的,就是你的境界到什么地步,笔墨也应该到什么地步。当然,“眼高手低”或者“手高眼低”的现象也有,这些都是正常的情况,只是如果以“境界”论,那么只要境界到了,“惨淡经营”和“繁复”都是无关紧要的。

我个人后期依然会保持“按部就班”、修身学习的状态,在此基础上,会更想尝试大尺寸的作品,就像前面谈到的,山水的创作本质上有点像计算机的运行系统,将这个系统再铺开一些,系统再复杂一些,再推出一个继《嵩山少林寺》之后更巨大的作品。

这其中也会涉及到一些技与境的关系,可能会更繁复,如何在繁复的基础上保持山水画的格调,我想去实践一下。在面对庞大的“系统推演”时,自然会有些细节顾及不到的地方,例如《嵩山少林寺》我觉得有些地方还是不够完美,但是这个完美程度已经远远超过十几、二十年前了,那个时候试图推演,根本推不下来。山水画很有意思,它要求眼睛所落之处都必须是完美的,必须都很好看,宋画能做到这一点,现在我们实践起来可能会觉得树形的比例有一些问题、路的交叉不太合理等等,这些问题会经常出现。但还是那句话,我乐在其中吧,面对探索、推理、实践山水的理,我可以不在意我自己,没有我这个人也不要紧,我存在的意义也是可以没有的。