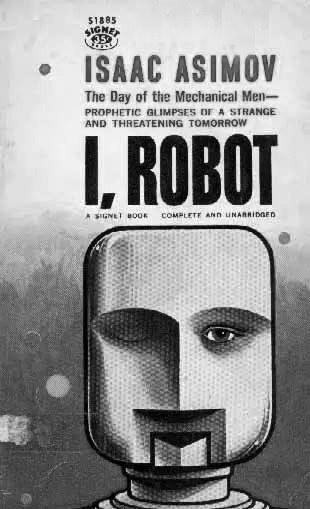

人和机器人的探讨

1.情节概括

《我,机器人》是美国作家艾萨克·阿西莫夫出版于1950年的科幻小说短篇集,收录9篇短篇小说。大多原载于1940年到1950年间的美国《超级科学故事》杂志和《惊奇科幻小说》杂志。书中的短篇故事各自独立,却拥有共同的主题:探讨人类与机器人之间的道德问题。这些故事结合之后,开创出阿西莫夫的机器人浩瀚虚构历史。

《银河帝国8:我,机器人》讲述了两万多年前,机·丹尼爾还未被制造出来的那个年代,当时地球还是个可住人的行星,人类正忙于制造机器人……

书中最让人印象深刻的是机器人学三大法则:

一、机器人不得伤害人类,或因不作为而使人类受到伤害。

二、除非违背第一法则,机器人必须服从人类的命令。

三、在不违背第一及第二法则的情况下,机器人必须保护自己。

三大法则的逻辑无懈可击吗?这三大法则,是让机器人更温顺了,还是更危险了?“美国机器人公司”首席机器人心理学家苏珊·卡尔文,讲述了她记忆中最深刻的9次事故。

2.推荐理由

《银河帝国》系列小说,一直被认为是人类想象力的极限,是人类历史上最有趣迷人的故事,讲述人类未来两万年的历史。

1977年经典电影《星球大战》,偷取了《银河帝国》的构思。

2004年好莱坞科幻大片《我,机器人》电影原著!人类历史上最好看的系列小说!

2008年诺贝尔经济学奖获得者克鲁格曼亲口承认,他的经济学理论来自《银河帝国》的启示。

2009年史上最卖座电影《阿凡达》,抄袭了《银河帝国》的创意。

9·11事件之后,英国《卫报》报道,本·拉登正是依据《银河帝国:基地》的战争策略,建立了同名恐怖组织——基地。

……

出版60年来,《银河帝国》对人类的太空探索、世界局势、前沿经济学理论、好莱坞电影产生了深远的影响。它的读者成长为各行各业的领袖(如美国第43任总统小布什、诺贝尔奖获得者克鲁格曼、美国第宇航局航天员)后,将这种影响渗透到了人类文化的方方面面。

3.经典书摘

艾尔弗雷德·兰宁慢条斯理地点燃了雪茄,而他的手指却在微微颤动。他紧锁双眉,边说边吐出团团烟雾。

“唔,他能猜透人的心思。这一点你们完全可以相信。但是,为什么会这样呢?”他看了看数学家皮特·勃格特,问,“您说呢?”

勃格特用双手抿了抿自己的黑头发说:“兰宁,这是第三十四个RB型机器人。其他所有的机器人都完全合格。”

第三个人坐在桌子后面,皱着眉头。他叫米尔顿·阿希,是“美国机器人与机械人公司”最年轻的领导成员,为此他很自豪。

“听我说,勃格特。我担保,从头到尾它被组装得完全正确!”

勃格特那厚厚的嘴唇咧开来,露出以庇护者自居的笑容:“您担保?好吧。如果您能替整个组装线负责,那么我推荐提升您。按精确的统计,生产一个正电子脑需要七万五千二百三十四道工序,而每一道工序的成败又取决于多种因素——有五种到一百五十种因素,只要其中一种因素受到破坏,正电子脑就要报废。阿希,我引用的可是咱们自己的资料。”

米尔顿·阿希满面通红,刚想作答,却被第四个人说的话打断了。

“如果我们要互相推诿过错的话,那我就走……”苏珊·卡尔文的双手紧握拳头,放在膝上。她那两片惨白的薄嘴唇周围的细皱纹变得更深了。“眼下咱们这里出了一个机器人,他能猜透人的心思。目前最重要的是我们应该弄明白,为什么他能这样做。如果咱们光叫喊‘你错了‘我错了,那咱们就没法弄明白。”

她那冷冷的灰色眼睛注视着阿希。阿希淡淡一笑。

兰宁也淡然一笑。在这种场合,他那长长的白发和狡黠的小眼通常使人感到像《圣经》中的长老。

“说得对,卡尔文博士,”突然,他用干脆利落的声调讲,“用最简练的方式来表达,情况是这样的。我们生产了一副正电子脑。它本不应有异于其他正电子脑。但实际上它却具有接收人们在思维过程中放出的电波的奥妙功能。如果我们能了解其中的原因,那就意味着机器人技术将提前几十年进入新的重要发展阶段。但是,我们还不了解。我们是应该搞清楚的。大家明白吗?”

“我可以提出一个想法吗?”勃格特问。

“说吧。”

“我认为,在我们还没有搞清楚这件事以前——作为数学家,我认为这是一件麻烦透顶的事——关于RB-34的存在应该保密,甚至不能让公司的其他职工知道。我们作为各部门的领导人,不应把这看成是不能解决的问题。至于其他人,则知道得越少越好……”

“勃格特讲得对,”卡尔文博士说,“自从按星际法典,允许先在工厂内对机器人进行试验,然后送往宇航站以来,反对机器人的宣传加剧了。如果有人知道机器人能猜透人的心思,而我们却还不能宣布可以完全控制这种现象的话,那就将会有人借此给自己大捞资本。”

兰宁严肃认真地点了点头,继续吸烟,然后转向阿希:“我想您说过,当您第一次碰到这种能猜透人的心思的现象时,只有您一个人在场,对吗?”

“我一个人……这是我有生以来所碰到的第一桩这样吓人的事。RB-34刚从组装台上搬下来,就被送到我那里。奥伯曼出去了,所以我一个人把机器人带到楼下试验间。最起码是开始把他带下去。”

阿希中断了一会儿,嘴上露出淡淡的笑意。

“你们当中有谁曾无意识地在心里和别人交谈过吗?”

没有人回答,于是他继续讲下去:“你们知道,起初谁也不会注意到这点。他对我讲了一些话,很有逻辑,很合道理。当我快走到试验间时,我才意识到,我根本没讲什么话。当然,我脑子里是想着这样或那样的问题。可这是另一码事,对吧?我把它锁起来,就跑去找兰宁。想想看,这个机器人和你一起走着,静静地窥视你的心思,揣摩着你的心思。这使我感到精神紧张。”

“这种情形不难想象,”苏珊·卡尔文用专注的目光盯着阿希,若有所思地说,“因为我们完全习惯于只有自己才知道自己的心思。”

“这么说,只有我们四个人知道这件事,”兰宁不耐烦地插话说,“这很好,我们对此事要进行系统的调查。阿希,我希望您去检查一下装配线,从头到尾全部检查。您应该把那些不可能产生差错的工序排除掉,而把可能产生差错的工序列出来,并请指出可能存在的差错是什么性质以及可能严重到什么程度。”

“这回有事干了。”阿希嘟嚷了一句。

“那有什么办法呢。当然,不光您一个人来干这件事,您把自己手下的人,如果需要的话,一个不漏都派去干这个活。完不成生产计划也没关系!但是,不能让他们知道为什么干这件事。明白吗?”

“唔,唔,明白了,”年轻的技师撇嘴苦笑着说,“反正活儿是够干的。”

兰宁把转椅转了一下,面向卡尔文说:“您得从另一个角度做这项工作。您是我们厂唯一的机器人心理专家,您应该去研究机器人本身,从这里突破。设法搞清楚它是怎样活动的,请注意与它的通灵术本领有关的一切,这些本领能扩展到多远,如何对它的思维发生影响。确切地说,这一切会给它的标准机器人胜能造成什么变化。明白吗?”

4.精彩书评

最美的机器人故事最轻松的科幻小说

□椅子和盆友

阿西莫夫的“机器人学三大法则”,对于爱好科幻小说的诸君来说,应当属于久远的回忆吧。

毕竟在科幻小说这一类型里,法则、定律、科学技术都是最容易过时的,那么有什么理由,在看过复杂的“矩阵世界”之后,在俯瞰过十万光年的“银河帝国基地史全传”之后,还能拿起这本以“机器人学三大法则”为主要科学元素、看起来很薄很“过时”,半个多世纪前就已完成的机器人故事《银河帝国8:我,机器人》呢?

把这个问题拿去问了一位喜欢机器人故事的朋友,友人却说,在阿西莫夫的作品里,她最爱的就是这本《我,机器人》了,首要原因很简单——这本机器人故事读起来最轻松。

最轻松的推理型科幻小说

翻了一下《银河帝国8:我,机器人》,故事“外核”是机器人心理学家苏珊?卡尔文接受记者采访,她讲述了关于机器人的9个故事,故事“内核”就是这9个可以独立成篇的故事。苏珊?卡尔文讲故事的顺序基本按照机器人发展历程来进行,9个故事整合出一部“机器人发展简史”。

阿西莫夫的高明之处在于,他不仅开创了“机器人学三大法则”这一全新的科幻小说逻辑,更借助机器人的“失常”状态来“颠覆”自己提出的法则。

一边是颠覆,另一边是破解,每一篇故事的核心冲突,都来自破解“机器人学三大法则”的漏洞,这“破解”也是读者和小说主人公一起经历一场紧凑而又风趣的“推理”。

融合了科幻和推理兩种类型小说特点的阅读体验,仅仅以每个故事平均20来页的篇幅就能“潇洒”完结。在人们的阅读越来越碎片化的当下,这本机器人故事还真是能让读者在闲暇时刻轻松进入一场比一场精彩的科幻“舞台剧”。

较之一般的科幻小说通常都是在最开始的20页里为营造一个陌生感、科技感、悬疑感的故事环境而努力;阿西莫夫的《我,机器人》则免去了阅读门槛过高、进入时间太长的麻烦。

作为硬派科幻小说家代表人物,阿西莫夫的小说逻辑严谨有序,因而,虽然是用极简单的方式来讲故事,却不代表阅读这本书可以浅尝辄止。

最简单也最深刻的“人机共处”范式

这本阿西莫夫写于1940到1950年间的机器人小说,比美国人乔治?德沃尔1959年发明世界上第一台工业机器人还早了一段时间。虽然此前“机器人”一词已于1920年由捷克作家卡雷尔?恰佩克在科幻小说《罗萨姆的机器人万能公司》中提出,然而在1942年阿西莫夫首次完整提出“机器人学三大法则”之前,人类对于机器人的描述还笼罩在一股“机器人威胁人类”、或者说“机器人反抗人类奴役”的忧思与恐惧中。

台湾科幻译者叶李华认为,起初阿西莫夫只是对“引人同情的机器人”这一故事范式情有独钟,而当他提笔写机器人的时候,逐渐将机器人想成是由工程师制造的工业产品,它们具有内建的安全机制,不会对主人构成“威胁”;又因为是用来执行特定工作,所以跟“同情”也没有关系。

经过一段时间的摸索和酝酿,阿西莫夫的“机器人学三大法则”开始部分显露于《理性》《骗子》这些1942年之前创作的故事中,到了1942年3月,阿西莫夫发表了《转圈圈》。这个故事中,水星采矿机器人围着矿区进退两难的时候,机器人机械师多诺凡和鲍尔从“机器人学三大法则”开始分析机器人“失常”的缘由——这是阿西莫夫首次提出“机器人学三大法则”,作为机器人正电子脑中最根深蒂固的三个原则,也是机器人一切行为的根源。

所以,人类与机器人的关系纵然可以有“玩乐、辅助、忠诚、欺骗、背叛、服从、指挥、领导……”种种,但只有符合“机器人学三大法则”的机器人才是正常的,“人机共处”的范式也正基于此:

一、机器人不得伤害人类,或因不作为而使人类受到伤害。

二、除非违背第一法则,机器人必须服从人类的命令。

三、在不违背第一及第二法则的情况下,机器人必须保护自己。

看似简单的“机器人学三大法则”,其实不仅是机器人的伦理法则,也是人类对于自身的伦理观的体现。

最简单却也最美好的机器人故事

美国文学评论家伊哈布?哈桑说:“科幻小说似乎触及了人类集体梦想的神经中枢,解放出我们人类这具机器中深藏的某些幻想……在哲学上它可以是天真的,在道德上它可以是简单的,在美学上是有些主观的,甚至有些粗糙……”

阿西莫夫的文笔以朴实见长,在《银河帝国8:我,机器人》中,没有多余的环境描写,没有大段的抒情,更没有点缀爱情的故事。他笔下的人类,要么是冷淡的“老小姐”苏珊?卡尔文,要么是仅仅以对话来体现美式幽默的机械师鲍尔与多诺凡。如此看来,这本机器人短篇小说集的确在美学上是比较粗糙的;然而,不要忘了,机器人才是这本书的主角:

当机器人“小机”踏着孤独的步伐离去,小主人葛洛莉雅强忍着眼泪的时候;

当机器人“小机”的两只铬钢手臂(能将一根直径两英寸的钢条弯成麻花)温柔地、怜爱地搂着小女孩,双眼冒出深深的红光的时候;

当机器人“速必敌”猛然停下脚步,在原地站了一会儿——仅带着轻微的、不定的摇摆,仿佛是一棵在微风中摆荡的小树……鲍尔喊道“好了,速必敌。孩子,过来这里”的时候;

当鲍尔终于明白“小可爱”为何要坚持自己是优等生灵,为何拒绝服从命令的时候;

当苏珊?卡尔文声音中的渴望之情掩埋一切,某些女性特质穿透博士的外衣向外窥探……跑到厄比面前,双手紧紧抓住他冰冷而沉重的手掌。“谢谢你,厄比。”……机器人“厄比”慢慢拾起抛在一旁的小说,却没有任何人看透“他”的心灵的时候;

当第二任世界总协拜尔莱决定走进原子分解炉,不留下机器人曾经当政的任何证据的时候;

……

阿西莫夫笔下不带一丝人性瑕疵的机器人,与其说是“机器人学三大法则”的严谨和有序,不如说是人类对于美好人性的浪漫主义想象力的呈现。

值得一提的还有,阿西莫夫以“机器人学三大法则”为创作经纬,科幻迷们所熟知的“基地”系列和“机器人”系列都是以这一原则为前提。

因而,在阿西莫夫的科幻世界中,当他为未来写传记的时候,在银河震动、帝国飘摇的“基地”系列里,谁可以和人类并肩前行?谁是地球真正的守护者?阿西莫夫似乎更偏爱机器人。

就像是地球拥有卫星月亮一样,每当日薄西山,无论阴晴圆缺,总是月亮洒下清辉,于是黑夜才有了影子;所以,在阿西莫夫笔下,俯仰两万载、纵横十万光年的银河帝国史,真正的“上帝”不是哈里?谢顿,而是那个在一弯肥厚的星月上默默等待人类到来的机器人丹尼尔和他的同伴们。

然而人类也不需要失落,以辩证的观点来看,曾经地球的主人是恐龙,如今是人类,未来会不会是机器人,谁又能肯定呢?

5.关于作者

艾萨克·阿西莫夫(1920-1992),俄裔美籍作家,被全世界的读者誉为“神一样的人”;美国政府授予他“国家的资源与自然的奇迹”这个独一无二的称号,以表彰他在“拓展人类想象力”上作出的杰出贡献。

阿西莫夫是一个全知全能的作家,其著作几乎覆盖人类生活的一切方面,上天下海,古往今来,从恐龙到亞原子到全宇宙无所不包,从通俗小说到罗马帝国史,从科普读物到远东千年历史,从《圣经》指南到科学指南、到两性生活指南,每一部著作都朴实、严谨而又幽默风趣。为了尽情发挥自己诙谐搞笑的天赋,他甚至还写过一本《笑话集》。

他提出的“机器人学三大法则”是当代机器人学的基本法则,他预言了今天的生物科技,预言了互联网时代的数字图书馆,预言了人类将进行太空殖民。

终其一生,阿西莫夫最引以为豪的则是:《银河帝国》系列小说。