营口百年气象站旧址出土气象档案的发掘整理及价值评价

■ 杨晓波 单薇薇 徐亚琪 张智超 刘丙章 于洋洋

资料被掩埋在约1.5 m的地下,主要为纸质材料,有明显焚烧和破损痕迹,整个堆积层的上下层均为碳化层,中间约10 cm为未完全燃烧层。此处就是当年日本侵略者集中焚烧气象资料并掩埋的场所。

1904年,为了争夺朝鲜半岛和中国辽东半岛的控制权,日俄战争爆发。日本政府为满足战争的需要,指示日本中央气象台在中国东北和朝鲜设立气象观测站点。1904年8月5日,日本文部大臣指定在青泥洼(大连)设立第六临时观测所,在营口设立第七临时观测所。1905年4月6日在奉天(沈阳)设立第八临时观测所。1908年11月1日在长春设立观测支所。时至今日,大连、营口、沈阳、长春等4个气象站已先后成为世界气象组织认定的百年气象站。

1904年9月30日,营口第七临时观测所开始进行气象观测,10月起有正式气象记录。1945年日本战败投降,营口地方观象所(原营口第七临时观测所)人员也随之撤离营口。据营口台站档案记载,日本侵略者在战败逃离前销毁了大量观测记录,销毁地点位于何处,却不得而知。

1 气象档案的发现和出土、处理

2017—2019年,营口市气象局以营口气象站被世界气象组织认定成为我国首批百年气象站为契机,对气象站旧址进行修缮建设。2019年5月5日,工作人员在旧址院内施工时,意外发现了日本侵略者焚烧掩埋的气象资料的遗迹(图1)。

据现场勘察,资料被掩埋在约1.5 m的地下,主要为纸质材料,有明显焚烧和破损痕迹,整个堆积层的上下层均为碳化层,中间约10 cm为未完全燃烧层。根据现场发现的资料判定,此处就是当年日本侵略者集中焚烧气象资料并掩埋的场所。资料掩埋的深度和焚烧的程度可以明显反映出当年日本侵略者仓皇逃离的狼狈景象。

图1 发现焚烧气象资料遗迹

图2 专业考古人员进行现场挖掘清理

经过专业考古人员连续几日的发掘清理(图2),从地下取出气象资料300余件。由于纸张长期埋藏在地下,受到地下水中所含矿物质、动植物水解产生的凝胶物质以及写印色料中溶出胶质的不断侵蚀,加之纸张纤维逐步降解等综合因素,记录的纸张破损、糟朽和粘连情况严重。营口市气象局聘请专业人员对获得的文件进行了初步修复,通过清洗、消毒、脱水、脱酸等步骤处理后,用无酸纸包装并妥善保存。随后,在文物专家和档案专家的共同论证下,将这些文件确定为出土气象档案。

2 出土气象档案的分类整理

在人为焚烧、撕毁和地下潮湿环境的影响下,资料完整程度不一,零散碎片较多。为使这些珍贵的出土气象档案能够长期留存,营口市气象局组织人员对其进行分类整理,根据不同内容分为原始观测记录资料、天气预报资料、气象杂志刊物、生活用品等四类,从中挑选出比较完整的资料120件,进行档案名称、年份、照片、涉及台站、要素或项目以及完整度的详细登记。目前一部分出土气象档案在营口百年气象陈列馆展陈,大部分则因固化无法打开,需进行专业修复。

2.1 原始观测记录资料

在这些整理的出土气象档案中,较为常见的是营口原始观测记录,大部分纸张虽已碳化,但铅笔记录的观测数据依旧清晰可见。有观测野账、雷雨观测记录簿、风向记录簿、风向风速平均方向计算簿(附云向)、温度自记纸、回数自记纸、电接回数自记纸和日照纸等,年份从1906—1942年不等。

观测野账类似于现在使用的观测记录簿,是发掘出来为数不多的、因空气隔绝而未燃烧的原始记录资料,由于日本人在气象资料焚烧前对其进行了人为撕毁,因此侥幸留存下来的完整资料极少。其中的一本测风气球观测野账,封面有印刷体“关东厅观测所”字样,观测内容为高度、方位、水平距离、风向风速等,观测时次为每日09时30分左右。

温度自记纸、日照纸与我们现在观测使用的差别不大,从中可以看出清晰的墨水迹线以及手写的记录值,观测日期和台站名称均为英文。此外,还有部分记录着台站信息和地震观测数据的气象资料残片,这足以证明地震也是当时营口观测所的观测项目之一。

这些重现于世的出土气象档案现已成为营口市气象局档案馆馆藏最早的原始观测记录档案。

2.2 天气预报资料

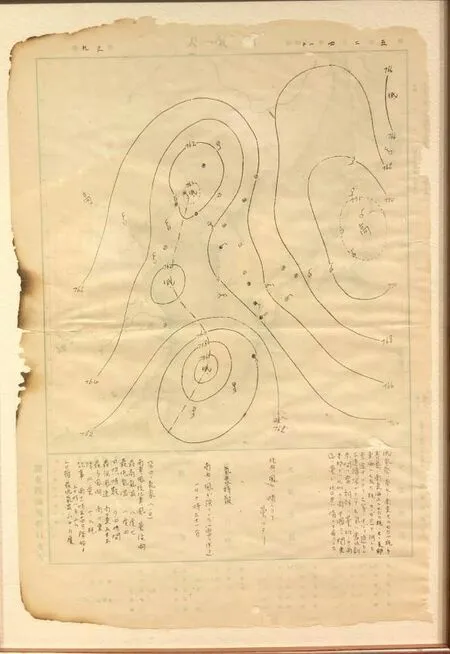

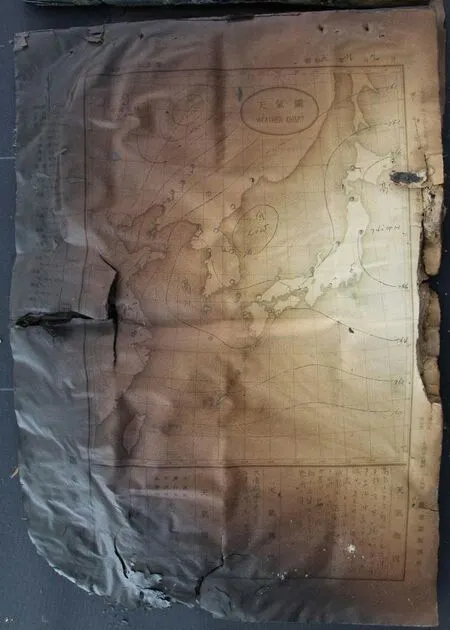

出土气象档案中还有一些珍贵的天气预报资料,比如1936年4月2日的营口手绘天气图,它也是无情烈火中的幸存物之一。泛黄的纸张、烧焦的痕迹,但记录的数据、书写的文字依旧完整和清晰。上方是当日的营口手绘天气图,下方从右到左依次是天气概况(1日):低气压从奉天东南方761毫米汞、青岛东南海上762毫米汞、东海756毫米汞向东正在前进。相关联地方的天气,营口、新京之间有雪,朝鲜多云有雨,九州有雨,中国到关东多云,日本北部晴天居多。天气预报(2日):西北风,晴间多云。气象持报:西南风增强并伴有雪。1日10时31分。营口气象(1日):东南风转东北风,多云转雨。最高气温8.7 ℃,最低气温1.4 ℃,日照时数0.4小时,最强风速南东南5.3米/秒,最多风向南东南,降水量1.2毫米。记事(1—2日):雨从11时54分开始,20时8分停止。2日早上最低气温0.6 ℃。左下方外缘印有“关东观测所营口支所”字样(图3)。在整理资料时还发现一本线装手绘天气图,版面和文字内容与营口手绘天气图如出一辙,右侧边缝可见“大连市八幡町三十五番地 关东厅观测所”字样,整本图册近40%面积因焚烧而碳化,线装处有撕扯痕迹(图4)。

可见,当时日本在东北设立的观测所及其观测支所是按照统一的模式和流程制作天气预报的。这些天气图涵盖了气象观测数据,天气预报分析与结论,既反映了当时天气预报的制作流程,同时也见证了日本侵略者焚烧气象资料这一反科学行为。

图3 1936年4月2日营口手绘天气图

图4 关东厅观测所(大连)天气图

2.3 气象杂志刊物

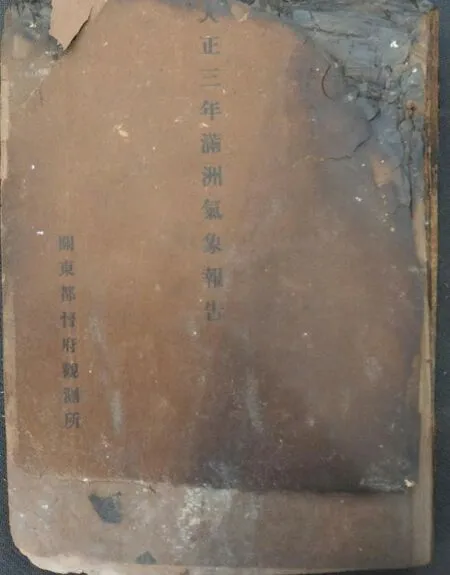

除原始观测记录外,经过整理的出土气象档案包含最多的是气象报表和杂志刊物。部分页面可翻阅的杂志刊物有潮汐表、验震时报、内南洋气象月报、钱家店试作场气象月报、满洲气象报告(图5)、青岛测候所气象略表、台湾气象报告、长春气象表、日本中央气象台月报、关东厅观测所年报、关东厅厅报、高层气象台气象概报、海洋时报、气象要览、测候诗抄等。少量印刷物(其中包括英、法文气象报告)因残缺损毁而无法辨认完整内容。

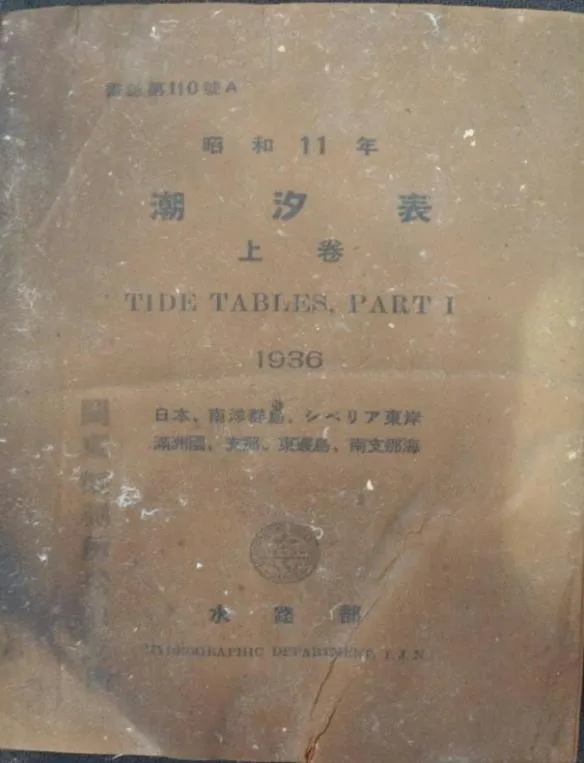

尽管经过烈火焚烧和地下潮湿水汽的浸润,依然有8本《潮汐表》(图6)完整地留存下来,内页记载了世界各国海岛、港口(包括大连港)的潮时、潮高、潮信等观测数据,除一册为日本中央气象台编制外,其余均为日本水路部编制。

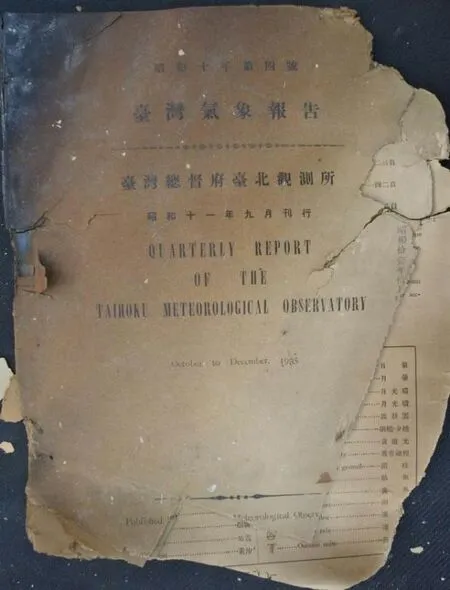

昭和十年(1935年)《台湾气象报告》(图7)为台湾总督府台北观测所编制资料,记录了1935年10—12月台北、台中、台南、澎湖、高雄等11个测候所及3个出张所的气象表、气温和降水量报告、日射观测表、地震报告等。

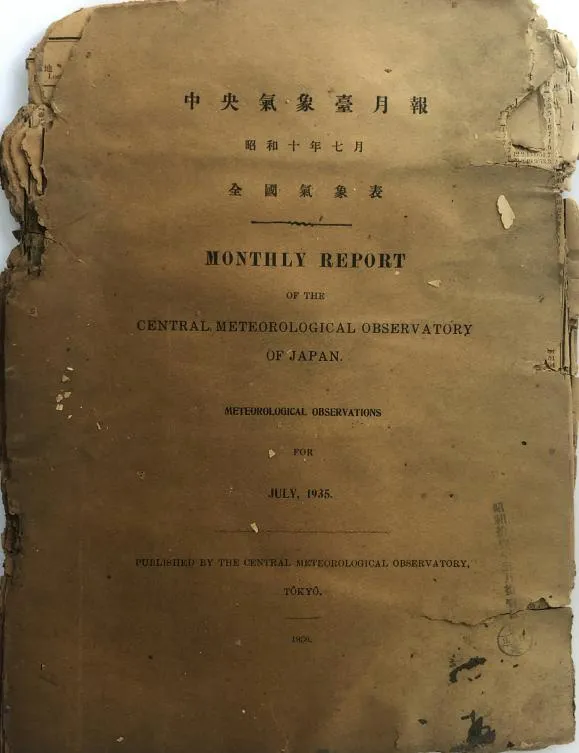

这些整编刊物中有2册《日本中央气象台月报》(图8),纸张泛黄松脆,部分页面残缺。月报中记载了台湾、日本、朝鲜、中国、南洋等171个气象观测站的观测记录,其中涉及的中国气象台站有12个,分别为大连、旅顺、营口、奉天(沈阳)、四平街(四平)、新京(长春)、天津、济南、芝罘(烟台)、青岛、上海、汉口。前6个站点为关东观测所及其所属5个观测支所,后6个站点为日本政府利用驻华使馆、领事馆和侵华机构附设的测候所。

3 珍贵(出土)气象档案的分级鉴定

2020年7—9月,在辽宁省气象信息中心档案专家的指导下,营口市气象局从120件较完整的出土气象档案和营口百年气象陈列馆馆藏展品中筛选出符合分级鉴定条件的珍贵(出土)气象档案32件。按照申报要求,完成珍贵气象档案预鉴定清单、档案说明、档案调查表、初审鉴定申请表等填报工作。12月1日,全国珍贵气象档案管理与保护技术组专家和辽宁省气象档案馆专家赴营口开展珍贵(出土)气象档案的分级鉴定工作,依据中国气象局印发的《珍贵气象档案分级鉴定方法》,专家们从内容要素、高龄要素、稀有要素等方面对32件预鉴定的珍贵(出土)气象档案进行甄别筛选,经过现场查看、详细质询和评议打分,日照纸、观测野账等4件被认定为珍贵一级气象档案,营口天气图、满洲兵要气象志等11件被认定为珍贵二级气象档案。已认定的15件珍贵气象档案中,出土气象档案占10件,其中珍贵一级2件,珍贵二级8件。

4 珍贵(出土)气象档案的研究价值

4.1 使日占时期的营口气象历史沿革更加完整清晰

在历时两年半的营口百年气象站修缮布展和《营口市气象志》编纂过程中,相关人员查阅了大量馆存档案和文献资料,力求厘清台站历史沿革的脉络枝叶,但由于中国气象局和辽宁省气象局档案馆馆藏的日占时期气象档案并不完整,加之国内文献资料对1937年12月1日关东厅观测所所属4个支所(营口、奉天、四平街、长春)移交给伪满中央观象台之后的描述少之又少,因此对日本战败逃离前营口气象站机构沿革的追溯止于1934年12月26日更名后的关东观测所营口支所,1935—1945年台站名称是否变更无从考证。

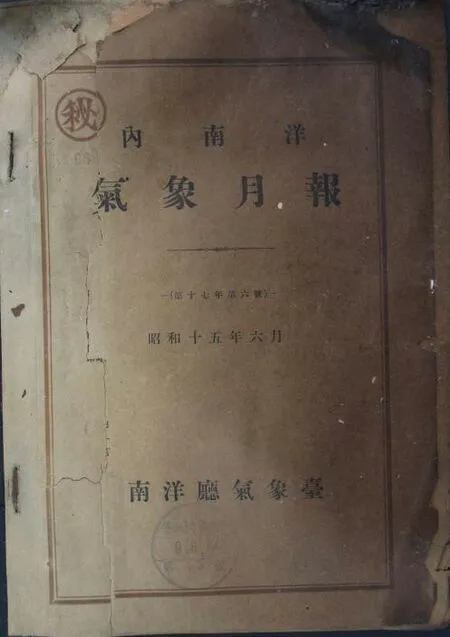

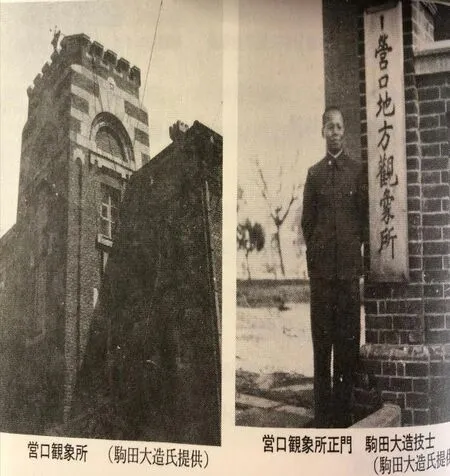

在整理的出土气象档案中有一册昭和十九年(1940年)《内南洋气象月报》(图9),封面下方有“营口地方观象所”印章,这个在营口百年气象站建设布展过程中未曾知晓的台站名称引起了大家关注,经多方查找与此有关的历史文献、气象资料类档案等,始终无果。2020年初,大连市气象局同仁提供了一张在《旧满洲国中央观象台史》一书中发现的营口地方观象所小楼和正门照片(图10),书中列出营口地方观象所设立时间为康德4年(昭和12年),即1937年。

1932年3月1日建立伪满洲国,1933年11月1日,伪满洲国傀儡政府在新京(长春)组建伪满中央观象台,之后相继设立地方观象台、观象所,形成中央观象台、地方观象台、地方观象所三级管理体制。1937年12月1日,日本政府实行所谓的废除治外法权,将新京(长春)、四平街(四平)、奉天(沈阳)、营口等观测支所移交伪满中央观象台。根据《帝国日本气象观测》一书可知,1937年12月3日,依据产业部令第25号,设立奉天地方观象台、四平地方观象所、营口地方观象所。

图5 大正三年(1914年)满洲气象报告

图6 昭和11年(1936年)潮汐表

图7 昭和十年(1935年)台湾气象报告

图8 昭和十年(1935年)中央气象台月报

图9 内南洋气象月报

图10 营口地方观象所照片

至此,1904—1945年日占时期的营口气象历史沿革完整、清晰地呈现出来:

1904.08—1906.09 营口第七临时观测所

1906.09—1908.10 营口测候所

1908.10—1919.04 关东都督府观测所营口支所

1919.04—1934.12 关东厅观测所营口支所

1934.12—1937.12 关东观测所营口支所

1937.12—1945.08 营口地方观象所

4.2 重新厘清日本中央气象台在东北设立气象观测所的时间

不同年份《满洲气象报告》的沿革内容中,大连关东都督府观测所及营口、奉天、旅顺、长春4个支所的“设立年月日”均出现了明显的错误,这些时间其实并不是观测所及支所设立的时间,而是开始进行气象观测的时间。关东观测所所长草间茂登,在1938年3月发行的《满洲气象历年报告》序中,记录了1904年9月7日在中央气象台第六临时观测所—大连开始气象观测,同年9月30日在第七临时观测所—营口开始气象观测;1905年5月1日、7月17日分别在第八临时观测所—奉天开始气象观测;1908年11月20日在新京开始进行气象观测的情况。一般来说,观测时间比设立时间稍微有些延后。所以,营口第七临时观测所的准确设立时间为1904年8月5日,观测开始时间为同年9月30日。

此外,在不同年份的《满洲气象报告》中,关东都督府观测所营口支所1909年迁站的时间各不相同,分别为10月25日、12月25日、2月25日。经查阅辽宁省气象档案馆馆存历史档案,类似的错误还有一些,分析原因是印刷排版所致。查证后的正确迁站时间为10月25日。

4.3 在气候和气候变化研究上的意义

2020年12月,辽宁省气象信息中心启动《辽宁省气象档案馆及营口分馆珍贵(出土)气象档案拯救与保护》项目,在对珍贵(出土)气象档案资源进行梳理、考证、溯源的同时,采用科学技术方法对珍贵(出土)气象档案进行专业修复和有效保护,从而实现历史气候资料的可翻阅和数字化。这项工作对于填补营口、大连、沈阳普遍缺失的1942—1945年期间的气象观测记录,无疑是非常宝贵和极具价值的。另外,ACRE CHINA通过和日本、英国等国家学者合作,获得了部分东北缺失的记录,并将1925—1932年营口的部分观测数据提供给了营口市气象局。

将来如何通过多种途径获取其他缺失观测记录,是我们下一步需要思考和努力的。

日本侵华时期的营口气象观测活动是营口百年气象历史不可分割的一部分,营口百年站旧址的出土气象档案为研究营口早期气象观测历史提供了重要的线索和依据,也为今后深入研究历史气候变化提供数据资源。跨越百年的营口气象站,用一个多世纪的观测数据,忠实的记录了营口地区的阴晴冷暖,积累了弥足珍贵的百年气候资料,彰显了它在当地经济社会发展中灿烂的历史作用和更加重要的当代价值。

深入阅读

出渕重雄,1988. 旧满洲国中央观象台史. 东京: 秀研社印刷株式会社.

刘雅鸣, 2019. 中国的世界百年气象站(一). 北京: 气象出版社.

山本晴彦, 2014. 帝国日本气象观测. 东京: 农林统计出版株式会社.

吴增祥, 2007. 中国近代气象台站. 北京: 气象出版社.

Advances in Meteorological Science and Technology2021年2期

Advances in Meteorological Science and Technology2021年2期

- Advances in Meteorological Science and Technology的其它文章

- NOAA试图引领更深层的模拟合作

- 风廓线雷达组网观测新型应用研究进展

- 大数据环境下珍贵气象档案信息的挖掘与利用

- 重庆市突发事件预警信息发布工作的进程

- 重庆天气雷达建设

- 重庆智慧气象探索与实践