渤海Q油田特高含水期水淹特征与剩余油挖潜

周军良 何 康 舒 晓 陈红兵 金宝强

中海石油(中国)有限公司天津分公司, 天津 300459

0 前言

近年来,我国各大含油气盆地均有不同类型的油气田陆续进入特高含水期[1-4],低效井增多、设施能力受限、剩余油高度分散等问题均使得老油田后期的高效开发面临诸多挑战。面对低油价背景及能源发展态势,在做好新油田勘探评价与开发的同时,老油田高效开发意义重大。近年来剩余油精细描述、低效井管理、绿色低成本开发、二次开发理念、钻完井新工艺等都成为老油田高效挖潜的研究热点[5-8]。渤海Q油田为海上首个亿吨级大型河流相砂岩油藏,具有构造幅度低、河流相储层切割叠置复杂、油水系统多、边底水活跃等特征。近年来随着油田进入特高含水期,生产井高液低油、出砂低液低油,注水井注水受效不均、无效或注入能力受限等影响油田高效开发的问题日益增多,且剩余油高度分散、海上平台无剩余井槽、设施处理能力有限等问题使得特高含水期油田的高效挖潜面临诸多挑战。相关学者先后围绕储层沉积相展布、储层构型解剖、含水上升规律等方面开展了研究,也使得部分井组高效开发取得一定效果[9-12],但缺乏特高含水期剩余油高效挖潜方面的探索及研究。本文在系统梳理油田问题及低效井成因类型的基础上,对油田特高含水期水淹特征及剩余油富集模式进行分析,结合现有工艺措施,围绕低效井治理针对性提出高效挖潜对策,有效指导了近年油田剩余油的挖潜,探索出了海上砂岩油藏特高含水期高效挖潜的新模式,对相似油田具有较好的借鉴意义。

1 研究区概况

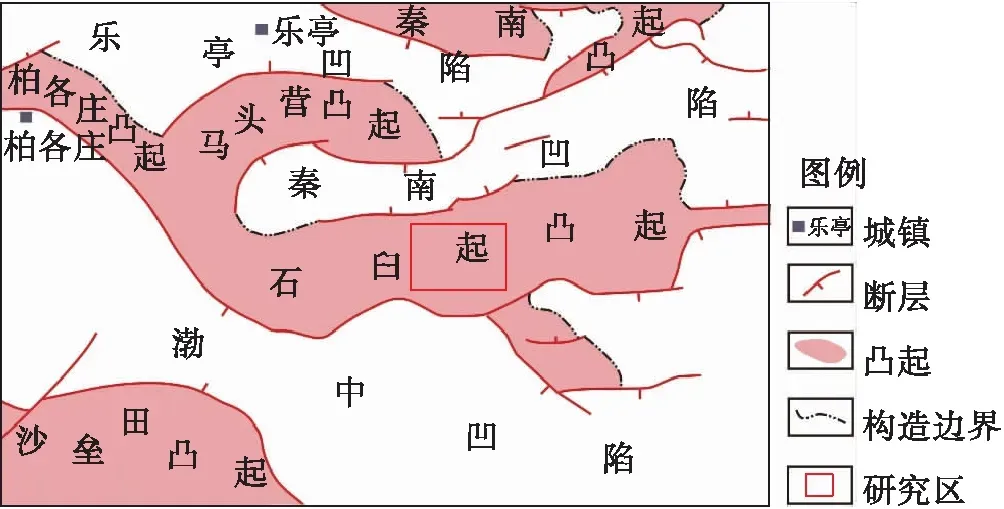

渤海Q油田地处渤海中部海域,构造上位于渤海湾盆地石臼坨凸起的中部,是一个古潜山背景上发育起来的被断层复杂化的大型低幅度披覆构造,南邻渤中凹陷,北与秦南凹陷相邻,见图1。钻井揭示该油田自上而下发育新生界第四系平原组,新近系明化镇组、馆陶组,古近系东营组以及中生界、古生界、元古界—太古界地层,古近系沙河街组及孔店组地层在该区未接受沉积。其中含油层位主要为明化镇组和馆陶组,构造整体为低幅构造,圈闭幅度普遍小于20 m,油藏埋深850~1 550 m,储层具有高孔高渗的特征。其中明化镇组为曲流河沉积,受河流相切割叠置的影响,储层厚度5~30 m,油藏类型受构造、岩性双重控制,以岩性、岩性—构造边底水油藏为主,馆陶组为辫状河沉积,储层厚度基本大于30 m,油藏类型受构造控制,以构造底水油藏为主。纵向上不同流体系统、不同流体性质、不同油藏类型在油田各区块均有发育,边底水多具有中等偏强的天然能量。油田早期以定向井合采开发为主,层间矛盾突出,随着一次综合调整水平井分层系开发后,油田采用定向井、水平井联合井网开发,油田开发矛盾也由层间转向了层内,边水、底水、注入水的突破,使得油田综合含水达93.7%,进入特高含水期。

图1 渤海Q油田区域构造位置图Fig.1 Regional structural location of Bohai Q oil filed

2 开发问题及低效井分类

2.1 开发问题

油田分层系开发进入特高含水期后,主要通过优化注采、提高液量、局部挖潜来改善油田的开发效果。但储层平面非均质性导致的注采受效不均问题日益突出,无效注水井、低液低油采油井增多;边水、底水、注入水不断突破,含水升高,稳油控水难度大,高液低油采油井增多;高含水阶段疏松砂岩油藏大液量提液生产需求加大,筛管井出砂导致低液低油乃至无液、小尺寸管柱提液受限导致低液低油、平台处理能力不断逼近极限;边水油藏井距200~250 m,底水油藏井距150~200 m,小井距低井控下剩余油的挖潜难度进一步加大;油田现有平台无剩余井槽,后期挖潜井位实施难度较大。低效井的利用及治理成为油田后期高效挖潜的重要方向。

2.2 低效井分类

油田进入特高含水期,合理利用、有效治理低效井对油田的绿色、低成本开发意义重大[6-7],尤其对于海上油田而言,低效井的利用对特高含水期油田的高效挖潜尤为重要。为了更有针对性地指导低效井治理,本文结合地质油藏特征、完井方式、开发方式等,按主控因素将低效井分为三类:一是由于地下地质条件形成的,包括储层物性差、储层连通性差或局部不连通导致供液能力、注入能力受限的低液低油井、高压低注井;二是生产因素导致的高液低油井以及低压高注井,高液低油井主要由注入水、边水、底水突破形成以及高采出程度形成,低压高注井主要由注入水突破无效循环导致;三是工程因素导致的低效井,包括设施处理能力受限导致无法进一步提液的高液低油井,管柱尺寸较小导致无法有效提液形成的低液低油井以及井筒出砂导致的低液低油井。渤海Q油田特高含水期低效井成因、生产特征及治理对策见表1。

表1 渤海Q油田特高含水期低效井成因、生产特征及治理对策表

3 水淹特征及剩余油分布规律

多层砂岩油藏往往随着开发的深入,出现平面、层间、层内三大开发矛盾,不仅制约着油田开发的效果,也对后期剩余油的挖潜有着重要影响[13-16]。渤海Q油田一次综合调整水平井分层系开发后,油田层间开发矛盾得到有效解决,平面及层内开发矛盾成为剩余油分布的主控因素。不同区块取心及过路层位的水淹级别反映了剩余油富集程度。

3.1 水淹程度划分

基于研究区密闭取心井资料,结合镜下岩心观察、滴水实验、沉降实验、镜下观察、饱和度分析化验,对特高含水期油层水淹程度进行了研究。在显微镜下对密闭取心井岩心进行观察,看到不同水洗程度岩石颗粒间原油附着程度存在明显差异,见图2。利用岩心分析资料对测井解释结果进行标定,通过测井计算出原始含油饱和度和目前含油饱和度,进而得到驱油效率。利用油水相对渗透率实验结果,根据驱油效率和含水率之间的关系,针对不同原油黏度制定相应的水淹级别标准。综合将研究区水淹程度分为四个级别:未水淹层,含水率≤10%;弱水淹层,含水率>10%且≤40%;中水淹层,含水率>40%且≤80%;强水淹层,含水率>80%。从图2可以看出:未水淹层颗粒间充满原油,油脂感强,见油膜,无潮湿感;弱水淹层颗粒间为原油,油脂感强,但具潮湿感;中水淹层部分颗粒表面见水膜,水湿感较强;强水淹层颗粒表面水膜较为发育,水湿感强。由此可知,特高含水期未水淹、弱水淹层剩余油相对富集,中水淹层含油级别中等,强水淹层基本无剩余油。

a)未水淹层a)Unflooded layer

3.2 平面水淹特征

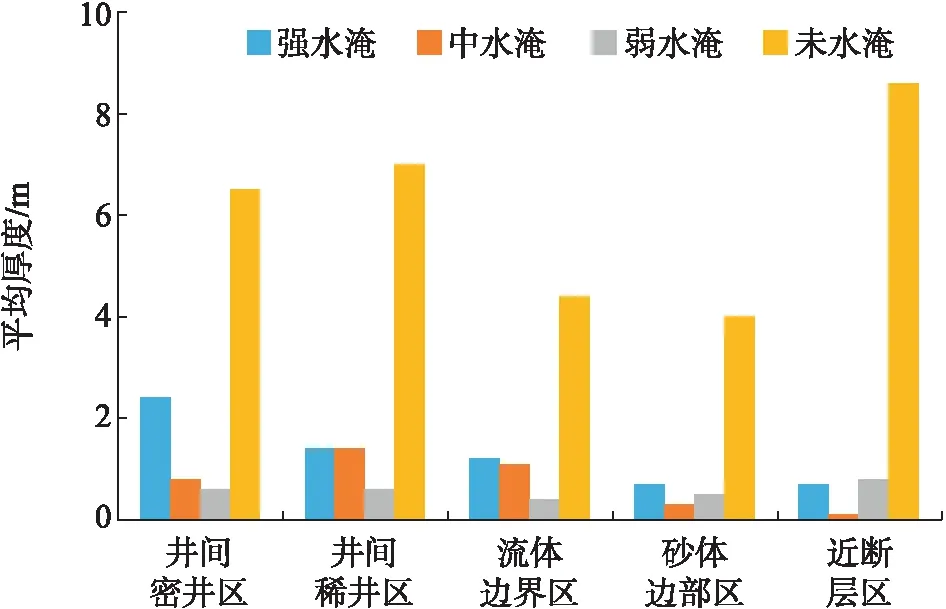

研究区油藏类型整体受构造及岩性双重控制,因此平面水淹特征及剩余油分布不仅与井网有关,还与构造及岩性变化因素息息相关。近年来73个过路井样品点表明研究区整体平均水淹比例为27.1%,虽处于特高含水期,但剩余油相对富集。为弄清平面剩余油富集位置,结合研究区井网、油藏构造、砂体边界及流体界面等因素,将各开发区块平面分为井间密井区、井间稀井区、流体边界区、砂体边部区及近断层区。井间密井区位于已开发砂体内部,开发井井网密度150~250 m;井间稀井区位于已开发砂体内部局部低井控区,开发井井网密度多大于250 m;流体边界区位于内含油边界或油水界面附近,油柱高度多小于10 m;砂体边部区位于砂体尖灭线附近,储层厚度多小于6 m;近断层区位于高部位边界断层及砂体内部派生断层附近,井控程度有进一步提高空间。从图3各区的水淹情况来看,井间密井区水淹程度最高,且强水淹比例较高,达25%,这主要与井网较密、注采相对完善有关,但局部水淹程度低,剩余油富集;近断层区及砂体边部区水淹比例较低,见图3-a),近断层区水淹比例低与局部井控程度低、构造幅度相对较高有关,砂体边部区水淹比例低与储层厚度相对薄、局部平面渗流界面遮挡、井控程度低有关,未水淹层厚度平均4 m,见图3-b),剩余油富集。流体边界区及井间稀井区水淹比例相差不大,但井间稀井区强水淹比例较低,中水淹、弱水淹为主,与井控程度相对较低有关,流体边界区水淹程度与边底水的推进程度有关。结合不同区块平面水淹特征,分析认为近断层区及砂体边部区剩余油富集,井间稀井区相对次之,然后为流体边界区,井间密井区剩余油富集程度整体较低。

a)不同区块各级别水淹比例a)Flooding ratio in different blocks

b)不同区块各级别水淹厚度b)Flooding thickness in different blocks

3.3 纵向水淹特征

纵向剩余油分布主要受控于河流相砂体的韵律特征、河道砂体的切割叠置程度及隔夹层的发育规模,而纵向水淹特征往往反映了纵向剩余油的分布及富集特征。通过近年来过路井73个样品点证实,研究区发育未水淹型、底部水淹型、顶底水淹型、底部差异水淹型、遮挡上部水淹型、遮挡下部水淹型、半遮挡水淹型、全水淹型共8种纵向水淹类型,见图4。渤海Q油田纵向和不同区块的不同水淹类型水淹比例统计见表2~3。由表2~3可以看出:渤海Q油田特高含水期,全部水淹型及顶底水淹型的水淹程度较高,其中前者水淹程度以强水淹为主,后者强水淹比例占53.4%,仅23%未水淹,主要分布于井间密井区,与井控程度高、水驱动用程度高相关;半遮挡水淹型及底部水淹型,水淹比例分别平均为42.9%、38.6%,剩余油相对富集,半遮挡水淹型主要分布于井间密井区、井间稀井区、近断层区,与河道砂体切割叠置有关,底部水淹型在不同区块均有发育,与河道储层韵律特征有关,水淹程度与局部动用程度低或岩性遮挡有关;底部差异水淹型、遮挡下部水淹型和遮挡上部水淹型剩余油较富集,未水淹比例大于70%,遮挡下部水淹型在各区块均有发育,底部差异水淹型、遮挡上部水淹型主要在井间密井区发育;剩余油最富集的区域为未水淹型,在平面各区块虽均有发育,但主要分布于砂体边部区以及流体边界区、井间稀井区,主要与动用程度相对较低有关。

a)未水淹型a)Unflooded

表2 渤海Q油田纵向不同水淹类型水淹比例统计表

表3 渤海Q油田不同区块不同水淹类型水淹比例统计表

3.4 剩余油分布规律

结合过路井实钻样品点的平面及纵向水淹特征统计分析,认为研究区剩余油的富集整体受控于开发井网、岩性遮挡、局部微构造及断层等因素。根据渤海Q油田现有开发井网、岩性遮挡样式、构造特征等控制因素的重要程度将剩余油富集类型划分为井控型、岩性遮挡型以及构造控制型,其中井控型受控于井区井网密度、老井开采方式及储量品质,井控型剩余油主要分布于流体边界区、砂体边部区、井间稀井区及近断层区;岩性遮挡型剩余油平面受控于曲流河废弃河道及末期河道泥质沉积,纵向受控于河道间泛滥平原泥质沉积,主要分布于井间密井区,又可细分为平面遮挡区、纵向遮挡区以及复合遮挡区;构造控制型剩余油受控于局部正向微构造及断层,可细分为微正构造区、断层遮挡区、构造高点区。这些区域为油田特高含水期的剩余油富集区,是油田进一步挖潜的重点,渤海Q油田特高含水期剩余油富集模式及挖潜对策见表4。

表4 渤海Q油田特高含水期剩余油富集模式及挖潜对策表

4 挖潜对策及效果

近年来,井网调整、老井侧钻、大泵提液、井下堵水、调驱调剖等都成为老油田剩余油高效挖潜的有效手段[17-18],相关学者也针对不同区块油藏及工程问题差异,提出了分类挖潜对策[19-20]。面对渤海Q油田特高含水期高效开发挑战,结合剩余油分布,围绕低效井治理,开展剩余油高效挖潜对策研究意义重大。

4.1 挖潜对策

4.1.1 注采调整

随着含水不断升高,储层平面非均质性导致的注采受效不均问题日益突出,因此有必要根据多期河流相砂体解剖成果、渗流屏障认识、剩余油分布及低效井分布状况等对平面注采关系进行有效调整。围绕剩余油富集模式,针对边水油藏提出在井间密井区的岩性遮挡区,尤其平面岩性遮挡区、复合遮挡区开展注采调整,充分利用现有低效井开展过路层位补孔转注或转采,与周边井形成有效注采井网,重点解决由于地下地质条件形成的采油井低液低油和注水井高压低注问题。

4.1.2 措施改造

生产措施改造是改善油藏开发效果的重要手段,包括层内优化注水、层位堵水、酸化、大泵提液、化学防砂等。围绕剩余油富集模式,针对边水油藏提出在井间密井区的纵向遮挡区,对注水井开展层内优化注水改造、细分防砂段、调剖调驱,重点解决由于开发生产导致的采油井高液低油、注水井低压高注问题;对于储层物性差导致的采油井低液低油问题采用酸化、酸压等措施进行井筒附近储层改造,开展油藏能量评价分区,利用大泵提液或提高周边注水井注水量后进行采油井大泵提液,提高波及效率,也可选用层内颗粒堵水工艺等解决由于水体突破导致的采油井高液低油问题;对于工艺因素导致的井筒轻度—中度出砂及采油井低液低油问题,采用化学防砂、中心管防砂改造恢复采油井产能。

4.1.3 老井侧钻

侧钻挖潜能较好地利用平台设施及部分井筒,最大程度降低钻井成本。近年来围绕低效井治理及平台设施利用,在渤海Q油田先后针对低效井与剩余油分布的位置,探索尝试了井口侧钻挖潜、井筒内侧钻挖潜、井底同层侧钻挖潜等老井侧钻挖潜手段,在不同程度降低钻井成本的同时,重点解决由于工程因素、地下地质条件形成的各类低效井。井底同层侧钻多适用于中—重度出砂以及水平段距储层顶较近物性差形成的低液低油井,井筒内侧钻多适用于挖潜区域与老井眼较近的情况,井口侧钻则主要适用于液量对套管尺寸有要求、挖潜区距老井眼较远的情况。

4.2 挖潜效果

近年来,以剩余油高效挖潜为目标,低效井治理为手段,渤海Q油田先后针对近60余口低效井提出治理对策。通过低效井的治理与剩余油的高效挖潜,油田综合含水稳定在93.7%,递减率变缓,开发指标持续向好,见表5。

表5 渤海Q油田近年开发指标及评价

5 结论

1)渤海Q油田水平井分层系开发后进入特高含水期,受河流相储层横向变化及切割叠置影响,层内矛盾日益突出,使得剩余油整体分散局部高度富集,受地质条件、开发因素、工程因素等影响发育不同类型低效井,成为油田高效开发的瓶颈。

2)渤海Q油田进入特高含水期剩余油的富集整体受控于开发井网、河流相横向变化及纵向切割导致的平面和纵向岩性遮挡、局部微构造及断层等,发育井控型、岩性遮挡型以及构造控制型剩余油富集模式。

3)渤海Q油田特高含水期的高效挖潜探索表明,特高含水期精细的剩余油研究、现有开发井网再调整以及对低效井的有效治理是特高含水期剩余油高效挖潜的有效手段,也是老油田低成本开发的关键。