湖相碳酸盐岩沉积微相类型及沉积模式

——以坎波斯盆地东部下白垩统湖相碳酸盐岩为例

熊连桥,李建平,谢晓军,蔡露露,廖计华,许晓明

1.中海油研究总院有限责任公司,北京 100028

2.中国海洋石油国际有限公司,北京 100027

0 引言

巴西东南部的桑托斯盆地、坎波斯盆地及埃斯皮里图桑托盆地合称为大坎波斯盆地,盆地下白垩统普遍发育湖相碳酸盐岩[1-3],并且油气探明可采储量接近500亿桶,其中桑托斯盆地约437亿桶,坎波斯盆地约58亿桶[4],两个盆地相同的层位,油气储量差异巨大。随着勘探区块水深加大,钻井成本高企;湖相碳酸盐岩储层非均质性强,勘探风险增大。近年来,坎波斯盆地东部深水区下白垩统湖相碳酸盐岩发现大量的硅质胶结或交代等硅化现象[5],形成硅化碳酸盐岩发育区,部分碳酸盐岩完全蚀变为硅质岩,原始碳酸盐岩沉积组构消失,对沉积环境研究带来困难。这些硅化碳酸盐岩的出现,导致原始碳酸盐岩沉积环境认识不清,对碳酸盐岩储集层的认识程度降低,储层的分布规律更是不明,给深水油气勘探带来了挑战。因此,有必要对坎波斯盆地下白垩统硅化碳酸盐岩进行研究。

湖相碳酸盐岩受古气候、古水介质和古水动力条件影响较大,分布比较局限,厚度变化较大[6]。不同的构造背景下,湖泊的沉积环境多样,到目前为止,尚无学者对湖相碳酸盐岩建立一个完整可靠、代表性强的沉积模式[6-7]。关于湖相碳酸盐岩的沉积相模式,有学者根据湖盆发育阶段[8]、湖泊水文状况[9]、水深和水动力条件[10]、相带发育特点[6]等建立起相应的沉积相模式,但是这些研究成果大多针对小型湖泊碳酸盐岩沉积。而早白垩世,大坎波斯盆地东西宽度可达400 km左右[11],湖盆规模巨大。近年有学者[3]提出坎波斯盆地下白垩统湖相碳酸盐岩属于断陷湖盆边缘镶边台地介壳灰岩沉积模式,但这一模式尚未提到藻礁,并对生物礁的定义还存在争议。虽然前人对研究区湖相碳酸盐岩取得了一定的研究成果,但对深水区遭受硅化的湖相碳酸盐岩沉积环境及沉积模式尚无系统研究。

在前人研究的基础上,分析影响坎波斯盆地下白垩统硅化碳酸盐岩发育的古地貌、古水介质、湖平面变化特征,识别硅化碳酸盐岩原始组构及生物化石,以明确硅化碳酸盐岩的原始沉积微相和沉积环境,厘清湖相碳酸盐岩发育的主控因素,建立相应的沉积模式。通过系统的沉积学研究,可为碳酸盐岩硅化作用过程研究奠定理论基础,也对本区硅化碳酸盐岩的油气勘探具有现实指导意义。

1 碳酸盐岩沉积背景

早白垩世,西冈瓦纳大陆由南向北裂开[12],大坎波斯盆地总体上经历了三期构造演化:陆内裂谷期、过渡期和被动大陆边缘期[4]。

(1)陆内裂谷期始于早白垩世凡兰吟期,构造活动强,盆地裂陷快速沉降,发育陆相河流—湖泊碎屑岩沉积体系,局部发育火山岩。整体上灰泥—泥页岩含量较高,其中湖相页岩有机碳含量、氢指数和生烃潜力指数均指示其为优质的烃源岩[13]。

(2)在后裂谷期(即过渡期),热沉降阶段从早阿普特期开始,随着岩石圈变冷,以大面积区域沉降为特征;此时隆升的断块遭受侵蚀、沉降,促进了一个广泛的、局限的高盐度海湾发育,远离陆屑输入的孤立台地上发育生物碳酸盐岩[10]。整个大坎波斯盆地平面上,靠近陆地的位置以冲积扇—扇三角洲为主,远离大陆的湖泊中,发育碳酸盐岩;垂向上,湖相碳酸盐岩又可分为贝壳灰岩段和藻叠层石灰岩段[1-3]。

(3)早白垩世阿尔比早期,西冈瓦纳大陆彻底裂开,南美洲和非洲完全分离,盆地进入被动陆缘期。早白垩世阿尔比中—晚期,盆地受大陆边缘热沉降,发育浅海碳酸盐台地沉积体系;晚白垩世—现今,广泛发育深海浊积体[4]。

1.1 古地貌特征

坎波斯盆地位于巴西东部(图1a),其北部以维多利亚隆起与埃斯皮里图桑托盆地分隔,南部以卡布弗里奥隆起与桑托斯盆地相接[13]。坎波斯市往东200 km左右为盆地深水区,水深达2 000 m以上,研究区水深2 600~2 800 m(图1b)。现今,下白垩统总体呈“三坳两隆”的构造格局[2-3,14-16],包括西部坳陷带、西部隆起带、中部坳陷带、东部低隆区和东部坳陷带(图1b)。

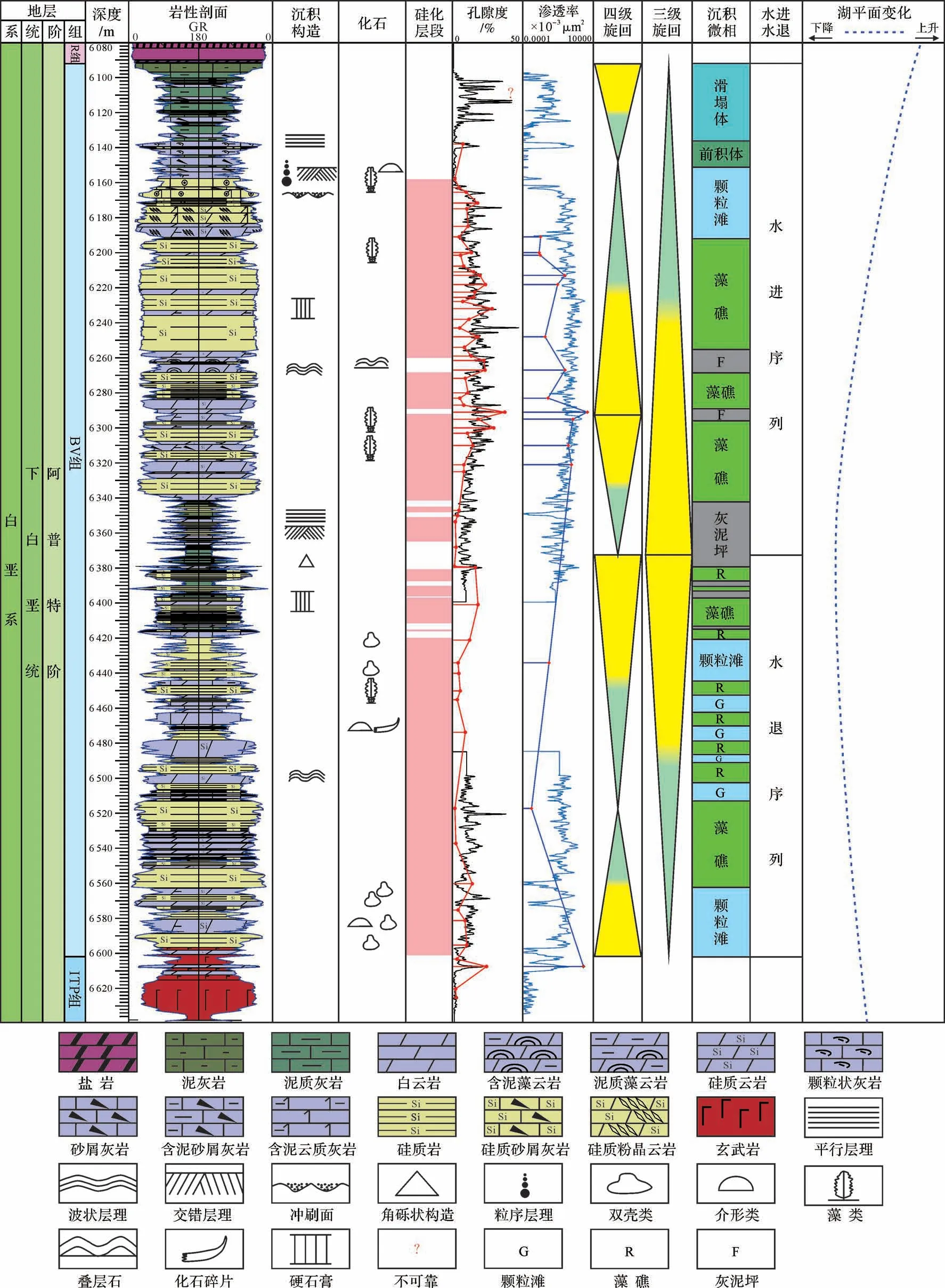

通过古地貌恢复,研究区BV组沉积前古地貌整体呈西高东低的构造格局,中部存在多个隆起(图1c),继承性的水下古隆起有利于礁、滩发育[17]。A井为隆起边上的一口钻井(图1d),盐下碳酸盐岩发育段位于下白垩统阿普特阶,自下而上划分为ITP组和BV组,其中ITP组主要为玄武岩夹白云岩,BV组为硅化碳酸盐岩发育段,发育灰岩、白云岩、硅化碳酸盐岩等岩性,顶部与R组盐岩不整合接触。

1.2 古水介质

有学者[12]研究认为,大坎波斯盆地下白垩统:1)窄盐度海相生物的缺失(如腕足、棘皮、头足和苔藓虫);2)相比海相层序具有剧烈的盐度波动;3)缺乏如潮流、强波浪作用等典型的海相标志;4)垂向和横向上岩性组合变化复杂(湖相沉积受气候影响较大);5)出现镁蒙脱石(Stevensite)等非海相沉积的典型化学物质。因此,可以判定坎波斯盆地下白垩统属于湖泊沉积环境[1]。

湖水的水介质对于是否发育碳酸盐岩有重要的影响,利用样品碳氧同位素,通过“Z”值公式可进行水体盐度判断[18]:

通常认为“Z”值大于120为咸水环境,“Z”值小于120为淡水环境;δ13CPDB为碳同位素(‰);δ18OPDB为氧同位素(‰)。A井下白垩统碳酸盐岩白云石化、硅化现象常见,白云石和硅质经过了成岩蚀变,只有原生的方解石能才反映原始沉积环境。挑选出岩石中方解石组分进行碳氧同位素分析,并计算对应的“Z”值(表1)。可以看到,仅有4个数据点“Z”值小于120,85.2%的数据点“Z”值均高于120,因此,可以认为此时湖泊为咸水环境。有研究表明,坎波斯盆地同裂谷期的碳酸盐岩沉积于玄武岩之上,而火山运动可促进高碱性环境的形成[19]。类似于海相碳酸盐岩沉积,咸水环境可能有利于钙质的获取[20],这样的水体环境为碳酸盐岩沉积提供了物质保障[7]。

1.3 湖平面变化

早白垩世坎波斯盆地属于湖泊沉积,其中,早巴雷姆期和中阿普特期均发生过海侵,但是在没有海侵的时期,坎波斯盆地湖平面难以跟全球海平面变化对比[1]。最初,Fischer曲线表示平均累积厚度偏移,主要用来研究高频海平面变化幅度[21],经过后期的发展,Fischer曲线可以用来定义长周期海平面变化[22-23]甚至研究湖平面变化[24]。近年来,有学者将Fischer曲线旋回分析技术应用于湖泊的旋回地层对比并取得了很好的效果[25-26]。因此,论文以A井的自然伽马测井为基础,通过Fischer曲线分析研究区湖平面变化。

A井研究层段底部与玄武岩为界,顶部与广泛发育的盐岩[4]相接。通过对A井研究层段自然伽马曲线去奇异值、滑动平均、一阶差分及旋回厚度统计,可得到该井反映的平均累积厚度偏移。Fischer曲线反映出,研究层段沉积早期可容空间较大,向上减小,末期再次增大;从而,盐下碳酸盐岩段整体上可以划分为一个早期可容空间下降,后期上升的三级旋回(图2)。由于湖泊沉积受气候和陆源碎屑输入影响严重,单凭一口井的数据一般难以确定盆地整体的旋回规律。但有学者研究认为,研究区在三级旋回周期内的气候变化是区域性的,横向对比可达100 km以上[27];此外,对坎波斯盆地其他井相同层段的旋回研究也认为,盐下碳酸盐岩发育段整体为一个可容空间先降后升的三级旋回[26]。

图1 坎波斯盆地下白垩统构造纲要图及研究区古地貌特征(a)大坎波斯盆地地理位置;(b)坎波斯盆地构造纲要图(据朱石磊等[3]修改);(c)研究区古地貌特征;(d)坎波斯盆地阿普特阶地层发育特征Fig.1 Structure outline map of the Lower Cretaceous in the Campos Basin,Brazil,and paleogeomorphology of the study area(a)location of Great Campos Basin;(b)structural map of the Campos Basin(modified from Zhu et al.[3]);(c)paleogeomorphology of the study area;(d)Aptian stratigraphy in the Campos Basin

早阿普特期,盆地处于构造演化的后裂谷期或过渡期[4],盆地以大面积区域沉降为主,构造比较稳定。根据可容空间变化,说明碳酸盐岩沉积期,湖平面整体为先降后升。

2 碳酸盐岩沉积微相及相带叠置样式

坎波斯盆地下白垩统硅化碳酸盐岩段属于湖相沉积[1],根据湖泊的洪水面、枯水面和正常浪基面可将湖泊沉积区划分为滨湖、浅湖和半深湖—深湖

区[28],从而湖平面变化会引起不同沉积相带垂向上沉积序列存在差异。因此,对硅化碳酸盐岩沉积特征研究需要进行沉积微相识别,并结合湖平面变化探讨不同相带的沉积序列。

表1 坎波斯盆地下白垩统碳氧同位素特征Table 1 Characteristics of C and O isotopes of the Lower Cretaceous in the Campos Basin

图2 坎波斯盆地下白垩统湖相碳酸盐岩沉积期可容空间变化曲线Fig.2 Fischer plots of cyclic lake carbonate deposits in the Lower Cretaceous,Campos Basin

2.1 沉积微相

研究区古地貌特征表明,其中部存在多个隆起(图1b),这些古隆起位于距湖盆西缘约200 km的湖盆中央[11]。通过井壁取芯反映的岩石组分、沉积构造和少量的生物化石,结合测井曲线与湖平面变化分析,反映出这些古隆起可能没有完全淹没于湖水之下,甚至有可能类似于湖中古岛[29]。这些古岛四周沉积特征相似,在此以任意一个方向为例,剖析由浅水至深水的沉积环境变化。根据沉积特征分析,研究区下白垩统硅化碳酸盐岩发育段可划分为浅水、中等水深和相对深水三种沉积环境,对应于滨湖、浅湖和半深湖三种沉积亚相。进一步识别出滨湖灰泥坪微相,浅湖藻礁、颗粒滩微相,半深湖滩前前积体微相、滑塌体微相。

(1)灰泥坪微相。由于古隆起高部位可能暴露出水面,导致碳酸盐岩遭受风化淋滤,成土作用[30]形成的泥质可进入湖泊浅水区域,形成泥质碳酸盐岩。灰泥坪位于湖平面附近,偶尔暴露出水面,水动力条件较弱;以泥质灰岩(图3a)、泥质白云岩(图3b)为主。由于水体较浅,蒸发作用较强,白云石氧同位素相比方解石氧同位素向正方向偏移(表1),并且以平直晶面粉晶级白云石为主(图3b),此外在部分白云岩中还可见到膏岩(图3c),说明碳酸盐岩发生过蒸发浓缩白云石化作用。由于泥质含量高,灰泥坪段自然伽马值较高(图3d)。

(2)藻礁微相。位于湖平面之下、正常浪基面之上,水动力条件较强;以藻叠层石格架灰岩(图3e)、藻纹层白云岩(图3f)为主;其中,坎波斯盆地叠层石灰岩相最为发育,其次为颗粒—砾屑灰岩[26]。藻纹层白云岩为藻纹层灰岩发生蒸发浓缩白云石化而来,但保留了原始的锯齿状层理(图3f),白云石晶粒呈粉晶级,晶粒间充填泥质,表明其靠近湖平面;这些波状的藻叠层石高度较小,可作为湖盆边缘和水深的指示标志[26]。

南大西洋两岸下白垩统湖相碳酸盐岩硅质胶结或硅质交代现象比较常见,不仅在大坎波斯盆地可以看到[5,31],西非宽扎盆地也有发现[32]。坎波斯盆地局部地区碳酸盐岩遭受强烈硅质交代而完全蚀变为硅质岩,导致原始碳酸盐岩沉积特征难以识别。如藻叠层石格架灰岩在研究区比较少见,推测是由于原始格架灰岩孔隙比较发育,有利于硅质热液[33]进入而发生硅质胶结、交代,原始沉积组构特征消失,但在部分硅化碳酸盐岩中还可以见到碳酸盐岩颗粒残骸(图3g)。同时,钻井显示,硅化碳酸盐岩发育段自然伽马测井值低,并且呈箱型(图3h),与其他地区湖相碳酸盐岩藻礁测井识别特征一致[7]。因此,可以认为箱型低伽马层段的硅化碳酸盐岩,包括完全蚀变的硅质岩及含有碳酸盐岩颗粒残骸的岩石,原始状态为藻礁微相。

(3)颗粒滩微相。主要岩性为藻鲕灰岩(图3i)、鲕粒灰岩—豆粒灰岩(图3j)、生屑灰岩(图3k)。藻粒灰岩中可见梅花状或锯齿状的藻粒(图3i),粒间可见白云石晶粒和暗色的有机质充填,其主要发育在叠层石格架之间。鲕粒灰岩主要为藻鲕发育而来,部分鲕粒粘结成粒径2 mm以上的豆粒或砾屑;粒间可见暗色有机质和白云石晶粒充填,发育波纹层理(图3j)。生屑灰岩遭受硅质交代严重,可见双壳类、介形类化石残骸(图3k)。表明硅质热液同样可以进入原始孔隙发育的颗粒滩中,交代颗粒灰岩。由于颗粒滩发育部位水体深度相比藻礁大,因而颗粒滩微相中有机质含量要高于藻礁微相,GR测井曲线表现为锯齿状(图3l),类似于桑托斯盆地ITP组的颗粒滩微相测井响应特征[31]。

图3 坎波斯盆地下白垩统硅化碳酸盐岩沉积微相识别特征(a)泥质灰岩,A井,6 350 m;(b)泥质白云岩,A井,6 379 m;(c)膏质白云岩,正交光,A井,6 400 m;(d)A井灰泥坪段伽马曲线特征;(e)叠层石格架灰岩,据Muniz et al.[26];(f)藻纹层白云岩,A井,6 267 m;(g)硅化碳酸盐岩,正交光,A井,6 243 m;(h)藻礁段伽马曲线特征;(i)藻鲕灰岩,A井,6 163 m;(j)鲕粒—豆粒灰岩,A井,6 158 m;(k)生屑灰岩,A井,6 181 m;(l)颗粒灰岩段伽马曲线特征;(m)砂屑灰岩,A井,6 152 m;(n)图m局部放大;(o)砂屑灰岩,见黄铁矿,A井,6 152 m;(p)滩前前积体伽马曲线特征;(q)粒泥灰岩,A井,6 155 m;(r)泥粒灰岩,见变形颗粒,A井,6 138 m;(s)泥粒灰岩,见介形类碎片,A井,6 155 m;(t)滑塌体伽马曲线特征Fig.3 Characteristics of silicified carbonates of the Lower Cretaceous,Campos Basin(a)muddy limestone,well A,6 350 m;(b)muddy dolomite,well A,6 379 m;(c)gypsum dolomite,orthogonal,well A,6 400 m;(d)GR log characteristics of lime mud flat in well A;(e)stromatolite framestone,after Muniz et al.[26];(f)laminar algal dolomite,well A,6 267 m;(g)silicified carbonates,orthogonal,well A,6 243 m;(h)GR log characteristics of reef in well A;(i)algal oolitic limestone,well A,6 163 m;(j)bean-shaped ooid grainstone,well A,6 158 m;(k)bioclast,well A,6 181 m;(l)GR log characteristics of grainstone in well A;(m)calcarenite,well A,6 152 m;(n)local amplification of figure(m);(o)calcarenite and pyrite,well A,6 152 m;(p)GR log characteristics of fore-shoal progradation in well A;(q)wackestone,well A,6 155 m;(r)packstone and deformed grain,well A,6 138 m;(s)packstone and ostracod debris,well A,6 155 m;(t)GR log characteristics of slump body in well A

关于鲕粒灰岩成因,有学者认为鲕粒形成于沉积物与水界面处,受有机组分影响发生的化学结核[34-35]。但笔者认为,是由于藻类形成叠层石的过程中,一些藻颗粒脱离母体形成藻鲕,再经过短距离搬运、磨蚀形成的鲕粒灰岩;鲕粒间的波纹层理、亮晶胶结(图3j)以及藻鲕(图3i)的出现,证明这些鲕粒与藻类有关,并且经历过流水搬运。此外,在中等咸水湖阶段,鲕粒灰岩、砾屑灰岩及微生物叠层石的互层比较常见[36],也反映出鲕粒灰岩与叠层石灰岩关系密切。

(4)滩前前积体微相。主要岩性为砂屑灰岩(图3m~o),岩石成分以砂屑颗粒和暗色有机质为主;位于正常浪基面附近,风暴浪基面之上,水体相对较深,见少量黄铁矿(图3o)。砂屑颗粒多为鲕粒、藻粒、生屑等碳酸盐岩颗粒经水动力搬运、磨蚀形成,原始颗粒的组构特征消失,形成砂级的内碎屑;可见小型的平行层理、交错层理(图3m)。其形成是重力与水动力共同作用的结果,湖泊垂向相变迅速,湖平面在低角度缓坡中高频振荡,浪基面上下波动,水流淘洗,颗粒也能形成前积层序[37];这类似于同一时期西非Toca组贝壳灰岩碎屑流前积体[1,20]。GR曲线表现为多个薄层漏斗状(图3p),与桑托斯盆地迎风坡丘前微相组合GR曲线特征类似[31],反映了向上水动力增强,水体变浅的过程。

(5)滑塌体微相。主要岩性为粒泥灰岩(图3q)、泥粒灰岩(图3r)。为深水重力流沉积,发育破碎的介形类碎片(图3s)、变形的鲕粒、砂屑颗粒(图3r)、呈现出平行纹层(图3q,r),表明碳酸盐岩缓坡台地前缘同样可以产生因重力滑塌形成的揉皱构造[38]。由于位于在风暴浪基面之下,该微相整体颜色较暗,富含有机质,垂向上叠置于滩前前积体微相底部,测井上可见显著的高伽马值(图3t),类似的碳酸盐岩浊积岩在柴达木盆地半深湖泥灰岩相微相中也有发育[7]。

综合各沉积微相的岩石组分、沉积构造、生物化石等特征,研究区早白垩世古隆起周缘的沉积环境属于远端变陡缓坡(图4),泥质灰岩及细薄纹层藻类灰岩发育在构造最高部位的滨湖区,偶尔出露水面;藻类生活在被水淹没的浅水地带;水体较深的部位则发育颗粒滩前积体和重力成因的滑塌体沉积。由于湖泊受气候影响比较敏感,湖平面高频振荡,从而引起沉积相带迁移变化。

2.2 不同相带沉积序列

藻礁大多生长于正向地貌之上[6],如A井钻揭的硅化碳酸盐岩发育段底部为颗粒滩微相,其上发育藻礁(图5)。根据A井划分的沉积微相,总体可将研究层段划分为一个水退序列再到水进序列构成的沉积旋回。

(1)由于生屑颗粒、鲕粒、藻粒等堆积,可形成凸起,为藻礁发育奠定基础。颗粒滩沉积后,由于湖平面下降,相对浅水部位的藻类沉积叠置在颗粒滩之上,既而被水体更浅的灰泥坪覆盖;颗粒滩—藻礁—灰泥坪构成一个水退的沉积序列,此时湖平面最低。

(2)后期湖平面开始上升,在灰泥坪之上首先被藻类沉积覆盖,继续加深的水体测令颗粒滩沉积在藻礁之上,由灰泥坪—藻礁—颗粒滩构成一个水进的沉积序列;向上水体继续加深,较深水的滩前前积体和深水滑塌体微相覆盖颗粒滩沉积。沉积末期,湖平面有所下降,随着海侵和膏质沉淀,碳酸盐岩发育段被厚层膏岩覆盖。

横向上,沉积相带也会发生叠置变化,虽然仅用一口井资料难以准确描述,但根据A井的微相叠置关系结合湖平面变化可见,总体上礁滩发育在湖平面较高时期。此外,研究区不同相带沉积序列主要特征为(图6):滨湖相区主要为灰泥坪沉积或灰泥坪与薄层藻礁互层(图6a,b);浅湖相区主要为藻礁、颗粒滩夹灰泥坪序列(图6c~e);半深湖相区主要为滩前前积体、颗粒滩夹藻礁序列(图6f);深湖相区则以深水灰泥、滑塌体夹滩前前积体沉积序列(图6g,h)。

过A井的北东—南西向地震剖面可见(图7),在火山岩古隆起之上发育礁滩,但是构造高部位可能有一段时间暴露于空气中,导致碳酸盐岩土壤化,滨浅湖部位则发育灰泥坪;地震反射特征方面,藻礁呈低频弱振幅较差连续特征,颗粒滩振幅相比藻礁稍强,而灰泥坪呈中高频强振幅连续地震反射。

3 碳酸盐岩发育的主控因素及沉积模式

3.1 古地貌与湖平面变化的影响

早白垩世巴雷姆—阿普特期,坎波斯盆地位于西冈瓦纳大陆南部,处于干旱气候环境[1],高盐度的咸水(表1)湖泊环境有利于碳酸盐岩沉淀[20],而研究区早白垩世的地貌与湖平面特征控制了不同类型碳酸盐岩的发育。

3.1.1 古地貌决定礁滩生长部位

通过古地貌恢复,研究区存在多个继承性古隆起(图1b),构造高部位、坡折带和低洼区发育的湖相碳酸盐岩不同。

(1)构造高部位发育灰泥坪、藻礁和颗粒滩微相,其中由泥质灰岩、含膏泥质白云岩构成的灰泥坪发育在最高部位,而这些岩性物性较差,表明构造高部位不一定为有利的碳酸盐岩储集相带,位于水体相对较深部位的藻礁和颗粒滩则为有利的储集相带。

(2)坡折带发育滩前前积体和滑塌体微相,这些相带中的砂屑颗粒是藻类颗粒、鲕粒、生屑等经过搬运、磨蚀的结果,有机质及灰泥充填于颗粒之间,导致岩石物性较差。

(3)低洼区水体较深,水动力弱,多沉积滑塌体微相及灰泥,有机质含量较高。

图4 坎波斯盆地下白垩统古隆起周缘碳酸盐岩沉积环境示意图(古隆起边缘的一个剖面)Fig.4 Schematic of sedimentary environment of the Lower Cretaceous in Campos Basin(one of the surrounding sections of the paleo-uplift)

总体上,研究区礁滩发育在构造高部位的相对深水区,油气勘探应围绕这些部位寻找有利储层。

3.1.2 湖平面变化造成礁滩迁移叠置

研究区硅化碳酸盐岩发育段总体为一个湖平面先降后升的三级旋回(图2),在颗粒滩的基础之上发育藻礁,早期湖平面下降,礁滩向半深湖部位发生迁移,晚期湖平面上升,礁滩再次迁移到构造高部位的滨浅湖带(图6)。湖平面在低角度缓坡上高频振荡,同样能导致礁滩形成前积层序[37],钻井上则表现为藻礁与颗粒滩互层叠置。可见,湖平面变化是造成藻礁与颗粒滩横向迁移,垂向叠置的根本原因。

3.2 湖相碳酸盐岩沉积模式

有学者研究认为,坎波斯盆地下白垩统属于低角度缓坡台地[1],但是根据研究区古地貌特征、沉积构造、沉积物类型及生物化石分析,认为研究区位于湖盆中央,古隆起类似于湖中古岛[29]。构造高部位可能出露水面,遭受风化淋滤,而古隆起四周属于坡折带,发育滑塌和半深湖—深湖沉积,从而这些古隆起可用碳酸盐岩远端变陡的缓坡模式解释。

随着湖平面周期性的上升和下降,研究区硅化碳酸盐岩发育段可识别出至少两次湖平面下降、三次湖平面上升,总体划分为高位湖退、低位湖退、低位湖侵、高位湖侵四个阶段(图8)。高位湖退期(图8a,b),古隆起高部位间歇出露湖面,碳酸盐岩成土作用形成的泥质向浅湖区供给;低位湖退期(图8c),湖平面进一步下降,古隆起高部位广泛遭受风化淋滤,同时环境有利于白云石化作用发生,泥质灰岩、含膏泥质白云岩比较发育,藻礁和颗粒滩发育受限;低位湖侵期(图8d,e),湖平面振荡上升,藻礁与颗粒滩频繁互层(图6),藻礁得以充分发育,沉积厚度较大;高位湖侵期(图8f),湖平面持续上升,整个古隆起可能均被湖水淹没,藻礁在古隆起高部位发育,水体较深部位则发育颗粒滩、滩前前积体;整个过程中,由于湖平面高频振荡,湖相碳酸盐岩可能遭受事件性扰动,向构造低部位发育碳酸盐岩滑塌体。

4 结论

(1)坎波斯盆地东部早白垩世发育继承性古隆起,硅化碳酸盐岩原始沉积于咸水滨浅湖环境,借助Fischer曲线可将硅化碳酸盐岩发育段划分为一个可容空间由大减小再增大的三级旋回,湖平面表现为先下降再上升。

图5 A井沉积微相与沉积序列Fig.5 Sedimentary microfacies and depositional sequence,well A

(2)研究区古隆起之上属于湖相碳酸盐岩台地沉积,古隆起周缘水体由浅变深,类似于海相碳酸盐岩远端变陡缓坡,可识别出滨湖、浅湖、半深湖三种沉积环境,发育了灰泥坪、藻礁、颗粒滩、滩前前积体和滑塌体等5种沉积微相。

图6 不同沉积相带沉积序列Fig.6 Depositional sequences of the different facies

图7 过A井的NE—SW向地震剖面沉积相解释Fig.7 Facies interpretation of the NE-SW seismic profile across well A

(3)坎波斯盆地下白垩统湖相碳酸盐岩发育主要受古地貌与湖平面变化控制,其中古地貌决定了藻礁和颗粒滩发育在构造高部位的相对深水区,藻礁与颗粒滩受湖平面变化而发生横向迁移和垂向互层叠置。

(4)坎波斯盆地下白垩统湖相碳酸盐岩的垂向叠置关系,反映出该区湖平面至少出现过两次下降、三次上升,可以划分为高位湖退、低位湖退、低位湖侵、高位湖侵四个演化阶段,其中湖侵阶段藻礁和颗粒滩最为发育,沉积厚度最大。

致谢 中海油研究总院有限责任公司徐微、刘子玉和白海强等工程师为本文的修改提出了建设性意见,在此表示感谢;非常感谢审稿专家对本文提出中肯的修改意见。

图8 坎波斯盆地下白垩统硅化碳酸盐岩发育区垂向沉积演化模式Fig.8 Sedimentary evolution of the silicified carbonates of the Lower Cretaceous in the Campos Basin