杨楹:37年步履不停的新闻老兵

杨楹 尚宇杰

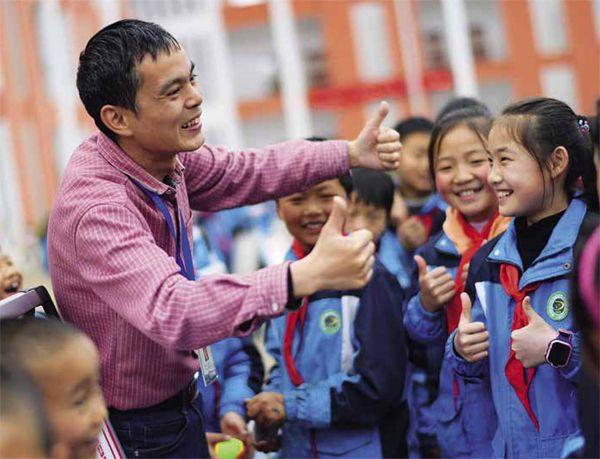

今年37岁的共产党员杨明是贵州省毕节市黔西县锦绣学校的教师。2009年,他放弃大城市的工作机会和生活环境,从浙江省杭州市来到黔西县支教,一干就是十多年。2021年4月15日,杨明回访贵州省毕节市黔西县莲城街道坪子小学时与学生们互动交流。杨楹摄

作者手记:

初次见到杨楹老师,是2018年的一天,我刚加入新华社签约摄影师队伍不久。他个子不高,戴着一副眼镜,穿着干练。50多岁的他已满头白发,每一根白发背后,似乎都能感受到这位新闻老兵的坚守与付出。当天,我们拍摄的是一组护林员题材的图片故事。将近八个小时的拍摄,让我看到了一位新闻老兵对新闻业务严谨、认真的态度,杨楹老师过硬的技术、吃苦耐劳的精神,给我留下了深刻的印象。从那时起,我下定了做新闻摄影的决心,也是从那时起,我时刻保持着对新闻摄影的谦恭和敬畏之心。而后,又与杨楹老师一起参加过数次采访或者活动。拿起相机时的他,总是有着许多刁钻的拍摄角度;审核稿件时的他,總是兢兢业业、字斟句酌;卸下工作包袱的他,幽默、风趣、善良、正直,让从事新闻行业的我,看到了媒体人应有的样子。

37年,能让一片荒山变成一片郁郁葱葱的林海;37年,能让一个城市从破旧落后嬗变成为现代化都市;37年,能让一个新生的婴儿成长为独当一面的优秀人才……而37年,对杨楹来说,是一名新闻摄影记者诠释责任与担当的悠悠岁月。

光影书写故事,影像记录生活。这是对杨楹新闻职业生涯的一种诗意写照。

杨楹1982年入伍,1984年开始从事新闻工作,1985年退伍后,先后在贵州省贵阳市乌当区和云岩区的宣传部门工作。由于业务突出,1993年被选调到新华社贵州分社担任摄影记者。他两次在部队荣立三等功,是1997年贵州省抗洪救灾先进个人、2008年新华社抗震救灾先进个人、2008年中国新闻摄影学会抗凝冻先进个人……37年间,从专职从事新闻摄影报道工作,到兼管新华社贵州分社签约摄影师管理工作,杨楹步履不停,脚印遍布贵州各地,书写了一名新闻记者的担当,展现了一名退伍老兵的本色。

2020年5月2日,暮春时节,位于贵州省黔东南苗族侗族自治州丹寨县龙泉山杜鹃花景区的杜鹃花争相怒放,游客合影留念。杨楹摄

拿起相机,我就是战士

“高中时期,我的物理老师很喜欢摄影,也懂照片的冲印技术,在他的感染下,我对摄影产生了浓厚的兴趣。”杨楹回忆道。进入部队后,杨楹最开始从事文字宣传工作,一次偶然的机会,他与新闻摄影结缘,从此,用影像记录历史、以新闻传播正能量便成了他一生的坚持与梦想。

军旅生涯是杨楹职业生涯的宝贵财富。虽然脱下戎装,离开部队,但部队的锤炼,“责任与担当”似乎早已流淌在血液里、镌刻在骨子里。在此后的职业生涯中,写有温度的文字,拍有情怀的图片,直抵受众内心,成了杨楹秉承的执念之一。

2008年5月12日的汶川地震,牵动着每一位国人的心。“当晚,我通过电视和网络了解到,汶川发生了强烈地震,伤亡惨重,一片片房屋成了废墟,当时心情十分沉重。”杨楹说。5月15日一大早,经请示分社领导后,杨楹准备了必要的器材,带了些简单的食品和水,便独自驾车开赴四川灾区,开始了8天的艰辛采访。8天时间,杨楹从灾区发回了《搜救不言弃》《特殊搜救员》《抗震父子兵》《汉旺的24名好汉》等二十多组图片,让更多人在第一时间从人民日报、新华每日电讯、光明日报、解放军报等媒体了解到灾区的情况。

参加过两山侦察轮训战斗、汶川抗震救灾、雅安抗震救灾、贵州瓮安事件等大型采访,杨楹用手中的笔头和镜头,诠释着一名新闻人的责任与担当。

既要记录历史,更要有所担当

在杨楹看来,社会责任感是自己骨子里的本能,面对风险,往往来不及多想就冲上去了。

2020年6月13日,贵州坝区产业发展如火如票。杨楹摄

2020年,新冠肺炎疫情肆虐,再过几年就要退休的杨楹果断扛起责任,奔赴一线采访。从2月开始,他深入贵州50余个县,拍摄了大量疫情防控、复工复产、脱贫攻坚题材的图片新闻。“有一天我看了看车的仪表盘,累计六万多公里,没想到3个多月时间竟跑了这么多地方。”杨楹说。

从业至今,杨楹始终坚持客观、公正的原则,遇到不公平现象,他总会“死磕”到底。“记者不仅要做好主题宣传报道,更要做好舆论监督。”杨楹说。2003年,遵义市绥阳县100多户农民买到了假种子,导致当年农民绝收。杨楹了解情况后,深入当地农户家中、种苗市场、种苗公司,采写了一条图文并茂的内参稿件。时任国务院副总理的吴仪对该稿件作出批示,责令有关部门严查此事。最终,绥阳县100多户农户均获得了应有赔偿。

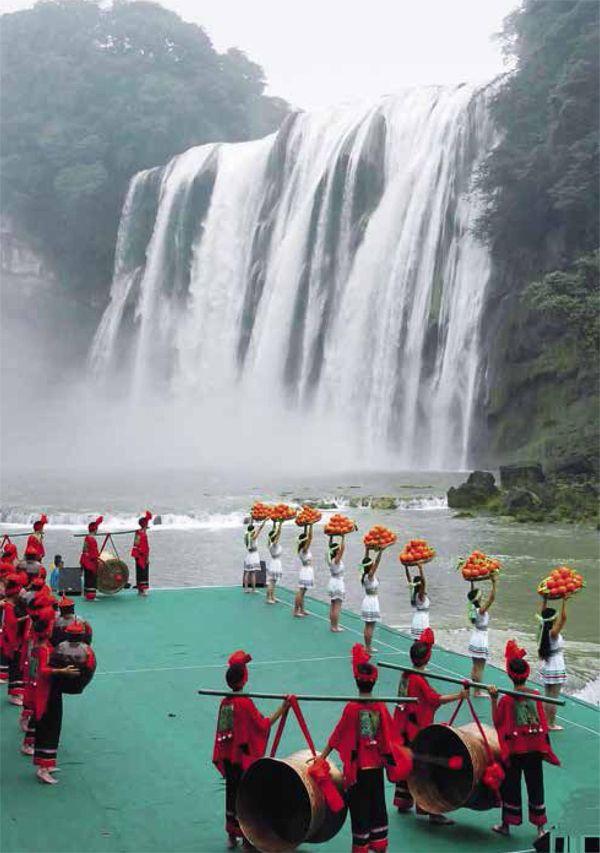

2005年8月16日上午,在气势雄伟的贵州黄果树大瀑布下,一些年轻人在“唱山祭水大典”仪式中敬水果和酒。杨楹摄

孜孜不倦传帮带

2015年,杨楹开始分管新华社贵州分社签约摄影师的管理工作,负责发展签约摄影师及摄影师稿件的预审和培训。“我自己出差采访时,每到一处都会带着当地摄影师一起拍摄,我觉得这是最好的交流和培训方式。”杨楹说。

2015年以前,由于缺乏系统管理和培训,新华社贵州分社签约摄影师队伍面临青黄不接、发稿数量少、队伍松散等诸多问题。“我一直认为,签约摄影师是一股很强大的力量,是新华社记者的有益补充。”接手签约摄影师管理工作后,杨楹暗下决心,一定要把这支队伍带好。

杨楹说,“贵州的签约摄影师大多不是专职记者,又供职于不同行业,但他们却有着共同的梦想和追求,只要有时间,他们会外出寻找题材,一拍就是一整天,有的甚至一天拍两三组图片,稿件一经采用,他们会在群里相互加油、鼓劲、交流。”杨楹常告诫签约摄影师,真实是新闻的生命,差错是稿件不可触碰的高压线。他还将自己的一些工作经验、业务知识、差错防范等汇编成小册子,分发给全省的签约摄影师,目的是希望这支队伍更为严谨、专业。在杨楹的影响下,近年来贵州签约摄影师的业务水平有了较大的进步。

2005年9月6日,在贵阳机场,整队上机的南航贵州航空有限公司客舱部“党员示范乘务组”的乘务员又迎来了新的一天。杨楹摄

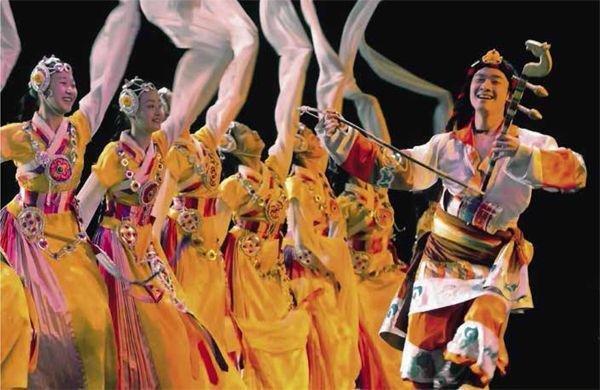

2005年11月1日晚,在贵阳市花溪文化宫,由四川省舞蹈学校选送的藏族舞蹈“弦歌悠悠”正在展演。杨楹摄

近年来,新华社贵州分社签约摄影师被总社采用的图片通稿,从2015年的650幅,上升到2020年的1875幅,发稿量居全国31个分社第二名。这组数据的背后,除了签约摄影师们的努力外,离不开杨楹的辛勤付出。

“初识杨楹老师是2020年初在黔西的一次共同采访中,印象中的他专注、敬业、不怕苦,如一束光,令人敬佩。他还送了我8个字:‘手不忘熟、心不厌精。从那之后,自己也买了单反、无人机,只要有时间,我就会拿起相机去拍新闻,多看、多练、多拍、多学习,希望早日赶上其他签约摄影师的脚步。”来自百里杜鹃管委会的签约摄影师李华说。

“杨楹老师工作态度特别严谨,在他身上,我看到了作为新闻人的使命、责任与担当。开始我不懂摄影,他就从拍摄技巧、构图到文字全程指导,不厌其烦地一次次手把手教我。”来自玉屏的签约摄影师胡攀学说。

“贵州有200多名签约摄影师。这些年来,我多次目睹了杨楹老师在饭桌上、在高速公路的服务区为签约摄影师们审稿,无论是周末或节假日,从不间断,我见过最多的一次是一天签发了56组稿件。特别珍惜每次与杨楹老师一起采访,看他选片、写稿的过程,很享受,也很受益。他的这种敬业精神影响和激励着我们这些摄影师。”来自丹寨县的签约摄影师杨武魁说。

来自凯里供电局的签约摄影师蔡兴文特别感触,“如果不是签约摄影师这个平台,我做梦都想不到我拍的图片能上人民日报、新华社这样的媒体。如果说签约摄影师平台是我们到达新闻梦想彼岸的航船的话,杨楹老师就是一直为我们摆渡的船夫”。

“一丝不苟、吃苦耐劳、勇于奉献,这是我的职业信条。”杨楹说。37年间,这位年近花甲的新闻老兵始终初心不忘,激情不减,步履不停。

(责任编辑:高益涵)

2003年1月10日,家住貴阳市大营坡的城市“双困户”、71岁的李宁信,拿到贵阳市政府发给他的廉租房金钥匙后激动得热泪盈眶。李宁信家3口人,原来一直居住在13平方米的黑房子里。杨楹摄

2021年4月25日,苗族群众在参加“2021中国台江苗族姊妹节”盛装巡游。杨楹摄

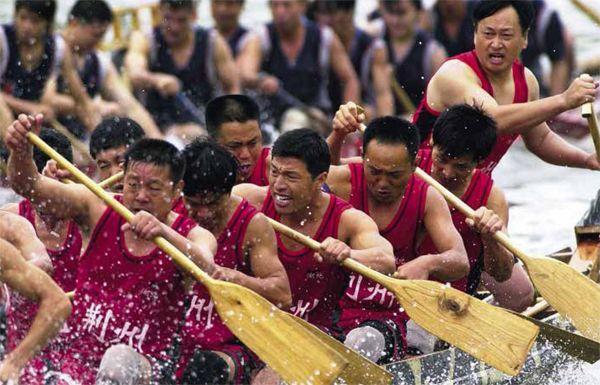

2001年8月12日,“甲秀杯”全国龙舟邀请赛在风光秀丽的贵阳市南明河上开赛。这是湖北荆州农民龙舟队正在比赛时的情景。杨楹摄

2020年,6月13日,贵州坝区产业发展如火如荼,农民在地里劳作。杨楹摄

2017年8月25日,在贵州省独山县影山镇茶天堂茶园,布依族茶农在采摘秋茶。杨楹摄

2017年8月25日,“高海拔、低纬度,多云雾、少日照”是贵州茶得天独厚的生态优势。正是这样的自然地理条件和良好的生态地理环境,赋予了贵州茶“香高鲜郁、味醇鲜美、色纯鲜亮”的特质。杨楹摄