纠结于北京大学与私立江南大学之间

[摘 要]近年来,民国大学成为部分文人的理想镜像,常加“滤镜”美化,从夏济安的信函中,不难发现他对北京大学、私立江南大学都有诸多牢骚,当年的大学管理、校园生态也有一些不尽如人意处。在国家最高学府北京大学与新生的私立江南大学间何去何从,夏济安曾纠结半年之久,学校的待遇、人际关系、发展机会、外在环境都成为他跳槽时考虑的重点,当然这些因素都离不开国共政权即将易手这个大的背景。

[关键词]夏济安;北京大学;私立江南大学;跳槽

[基金项目]教育部重大课题攻关项目“荣氏家族与无锡民族工商业资料收集、整理与研究”(20JZD037)。

[作者简介]汪春劼(1965-),男,江南大学马克思主义学院教授(无锡 214022)。

1947年底,在北京大学文学院西方语文学系任教的夏济安一度想跳槽到私立江南大学工作,半年间他与在美国耶鲁大学留学的弟弟夏志清在信函中就此进行了反复磋商,留下了他当年举棋难定的心路历程。本文对“这些非常隐私且不预设读者的材料”[朱云辉:《动荡与日常:漂泊中的知识人——以夏济安为例》,《世界华文文学论坛》2020年第2期。]进行释读,以此来剖析时代剧变前夕一个普通文人在个人境遇与历史环境的碰撞中呈现的价值选择和思想状况,并从中折射当年高校的管理情境与人际生态。

一

私立江南大学1947年10月诞生于江苏省无锡县(时无锡还是县的建制,1949年由县升格为市),它是全国唯一没有拿到政府补助和社会捐助,完全由荣氏集团[20世纪30年代左右,荣宗敬荣德生昆仲创办了9家纺织厂12家面粉厂,成为全国工商业首户,被誉为面粉大王与纱业大王。1938年荣宗敬去世。1952年荣德生去世。]独资创办的大学,走的是一条别具一格的“实业兴学”路线;它在国共内战正酣时诞生,在1952年全国院系调整时结束,它所存在的5年经历了中国战争与革命的“高潮”;它创办了全国第一个面粉专修科、第一个食品工业系,在专业设置上有其独到之处;它是江苏省除中央大学、金陵大学、东吴大学外第四所综合性大学,其创办伊始就建有理工学院,这在全国私立大学里也属少见。

建校时私立江南大学设有3院9系,文学院设中文、外语、史地、经济学系;农学院设农艺、农产制造学系;理工学院设数理学、机电工程、化学工程三系。学校高薪聘人,集中了钱穆、唐君毅、牟宗三、许思园、郭廷以、金善宝、朱东润、冯振等一批名牌学者。著名史学家钱穆任文学院第一任院长。

夏济安向弟弟首次提及跳槽到江南大学的计划是1947年12月13日,时江南大学刚成立几个月。

江南大学之事,尚未决定。钱学熙自己对于北大颇有些恋恋——他的升正教授的必然性,北大教授招牌之可以傲视乡里,他的想少管闲事,完成其自信可以教育西方人的批评著作,凡此都使他除非闯下大祸不能一下子决定脱离。袁可嘉是顶热心的一个,他说只要有副教授做(钱已答应这不成问题),他一个人都愿意去。我现在也不觉得江大有什么诱惑,除非冒铤而走险之心理,或者会去试一试。其实江大决不会造成什么事业……我如进江南,也不过是去混一阵,另图大举而已。现在还想不到有什么大举的时候,我想在北大暂住一下也无妨,反正你可以相信得过我不会拿北大或任何地方作终老之想的。[王洞主编:《夏志清夏济安书信集》卷一,杭州:浙江人民出版社,2017年,第16-17页。后引用此书者不再加注,只变换为楷体并在文后附页码与写信日期。]

从信函中可知,这次跳槽不是夏济安个人行为,而是他与钱学熙、袁可嘉两位同事的集体选择,只是3人去意有“温差”。26岁的袁可嘉诗人情怀,只要私立江南大学给他副教授待遇,他就投怀送抱;已是副教授的钱学熙当年41岁,对北京大学这个平台更为看重,不愿轻易放弃现有的岗位;31岁的夏济安则依违于两者间,私立江南大学、北京大学都是他人生的一个驿站,他不希望在一个单位“从一而终”。

与历史悠久全国排名第一的北京大学相比,刚刚诞生的私立江南大学除了丰厚薪水外,对钱学熙、夏济安并没有多大的吸引力。远在美国的夏志清则建议哥哥到无锡工作,可以经常到上海看看父母。可夏济安对婚姻很恐惧,他害怕父母催婚。

你说北大的生活不死不活,我想我如果回到上海,这生活才真正的“死”了。母亲如此急切地要为我完婚,我只要同任何一个未婚女子有点来往,她都想促成好事,結果恐又恢复我的和尚生活,落得我一个女朋友都没有。在北平她管不着,我尚可暂时享受一点 irresponsibility[无责任]之乐,回到上海, sense of responsibility将束缚得我一点不能动作。你老是劝我到江南大学去,不知道到了江南,同父母常在一起,我的生活将变得大不自然。江南薪水即使比国立大学多一倍,但以上海生活程度之高,我也决不敢拿这些钱来养一个老婆。进了江南大学,不过是虚伪地同钱学熙研究文学批评,然后再仆仆风尘地常常跑到上海去买书听戏而已,这种生活未必有意义。(p22,1947年12月17日)

影响夏济安选择的除钱学熙外,还有江南大学复杂的人际关系。

江南大学之事,钱学熙本人或将不就。因渠在北大的确尚稳固。功课也轻松,自可以耐心等两三年,完成他的著作,等送出洋,升正教授。我对于江南大学,无甚好感,但对北大则恶感甚深。半年后很想脱离,但不一定会去江南大学。江南大学如钱当主任,他有一套办英文系的计划,会把我累得很忙。如别人当主任,则诸事联络,更感困难;再则许思园其人,听说成见深,脾气大,拘泥小节,自负不凡,很为难弄,我怕同他相处不下。(p37,1948年1月5日)

钱学熙(1906-1978)生于无锡阳山的一个书香世家,他没有上过大学,属于地地道道的自学成才。他十来岁的时候,随母亲来到苏州,就读于桃坞中学,疯狂地爱上了英语和英国文学。初中毕业后,因健康原因回老家休养自学,熟读各种中外文学经典,英语水平也突飞猛进。1932年,钱学熙夫妇到无锡城里开办了一所补习学校,一边教书,一边从事翻译工作,先后译过《韩非子》《明夷待访录》等传统经典。其间他编写的《英文文法原理》大受欢迎,多次再版。珍珠港事变后,他到上海光华大学教书,也就在那个时候,与刚刚留校任教的助教夏济安结识,成为同事和朋友。后因吴宓的举荐,钱学熙得以被聘为西南联大外文系的讲师,1943年8月份正式到岗。1945年秋天,夏济安从云南呈贡也来到昆明,转任西南联大外文系教员,教授大一英文,与钱学熙老友重逢。钱、夏共居一室,两人都是苏州桃坞中学的校友,也曾在光华大学共事,又都来自江南,自然无话不谈。从《夏济安日记》可以看出,夏济安往来最密切的就是钱学熙、卞之琳、齐良骥、顾寿观等人,总是在一起聊天、郊游、聚餐,为大后方的清贫生活增添了不少乐趣。[季进:《打捞历史的碎片:谁是钱学熙》,《新文学史料》2021年第1期。]

夏济安与钱学熙交往从上海、昆明持续到北京,他们已在三个城市三个单位共事过,来往极为密切。如夏与钱一起到私立江南大学,钱当外文系主任,夏担心自己将成为钱氏的马前卒,承担诸种杂事,忙得不可开交;如钱学熙不南下,自己单独前往,会带来与新领导不熟悉、陌生的环境办事有难度等问题。

更让夏济安有顾虑的是私立江南大学许思园的恶劣脾气。许思园(1907-1971)生于无锡一大户人家,他的祖父是近代外交官许珏,姑祖父是近代著名数学家华蘅芳。许思园9岁在家乡城中公园多寿楼举办书法展,16岁时考入上海大同大学,同学中有施蛰存、傅雷等。施蛰存后来回忆说,思园“读书甚博,过目不忘,又能冥想深思,在大学时已有哲学家风度”。20岁时许思园便写成英文著作《人性与人之使命》,此书问世后,得到了许多中外学林硕彦的高度称赏,印度大诗人泰戈尔评价说:“作者文字有深湛之智慧,足以启示多数读者明了人生之真谛”。[许思园:《中西文化回眸》,上海:华东师范大学出版社,1997年,第176页。]这部文学化的哲学著作至今仍有影响,2019年华中科技大学出版社将其译成中文出版。

从1933年起,得国民党大佬吴稚晖的支持,许思园欧美游学十二年,获得巴黎大学博士学位。留学期间,从头开始学习理论物理学和数学,1942年写就《相对论驳议》(以法文本出版,另有英文译本),受爱因斯坦之邀,赴其美国寓所与之促膝长谈。回国后,许思园在中央大学担任教授。钱锺书小说《围城》里空头哲学家褚慎明便是影射许思园这位乡党。[李洪岩:《钱锺书与近代学人》,天津:百花文艺出版社,2007年,第71页。]

1947年秋,“中央大学哲学系决定要解除唐(君毅)先生系主任时聘用的牟宗三与许思园两位先生的教授职务。此时唐先生已经不再担任系主任一职。牟是唐先生的至交,学问造诣有目共睹。许思园先生对唐有恩,曾留学英法十余年。据唐先生学生刘雨涛回忆,许思园曾是方东美的学生,许在出国前即与方多有龃龉。许回中央大学任教授不久,即向唐表示不满方,并对其学术人品恣意放言。而方亦对许多有不满。唐在方许二人之间尽力做疏通劝解、隐恶扬善的弥缝工作,但二人终不兼容,终年累月,遂成积怨。而方一直是哲学系事实上的精神领袖,最终,中大哲学系决定解除牟与许。唐为朋友仗义执言,均无法挽回,遂决定与朋友共进退,决意辞去中大教职。为了体现对朋友的道义支持,唐接受了江南大学的聘任。但江南大学不允许唐同时兼任中央大学教席,并要唐出任教务长之职。而中央大学方面,又不肯放唐。为此,唐感到十分为难。几经周折,中央大学才允许唐先生请假一年,在中大所开课程,下一年补上。”[唐君毅:《唐君毅全集》第34卷,北京:九州出版社,2016年,第130页。]

新建的江南大学9个系中,文科占了4个:中文、史地、外语、经济。“预定的哲学系没有开办”[华晋吉:《江南大学创办前后片段回忆》(1962),全宗号280,案卷号永104,无锡市档案局。]。哲学系因各种未知原因,没有与中文等专业同时起步,但设立了由许思园挂帅的江南研究院,为哲学系成立做铺垫。江南研究院“野心”很大,希望成为有全国影响的学术机构,其组织大纲与成员名单可以为证。

江南研究院组织大纲(草案)[无锡市第一棉纺织厂:《江南大学公益中学关于校舍分配、家具购置、经费开支的文件及第一次校董事会议记录》,1947年,永久卷,目录号8。]

一、宗旨:本院以促进高深研究,树立学术标准为宗旨;

二、研究部门:本院先设下列四个研究所[现(1)与(4)两研究所工作已开始,余两在筹备中]

(1)哲学研究所,(2)数学与理论物理研究所,(3)中国文艺研究所,(4)西洋文学研究所

三、员额:本院设院长一人副院长二人,由本院董事会聘任之,本院第一研究所设专任研究员二人至四人,兼任研究员四人至十人(兼任支薪额最高为专任二分之一,通常为五分之一,特约研究员国内外各若干人,由院长聘任之,凡支薪给之研究员每次任期俱为一年。每一研究所设所长一人,由各所研究员(专任及兼任)互相推选,提请院长聘任之,每一研究所得设置副研究员助理员各若干人。研究员资格须相当于大学正教授,副研究员资格须相当于副教授。本院置秘书处处理日常行政,设中文外文秘书各一人,编辑一人,由院长聘任之,秘书处得设事务员若干人。……

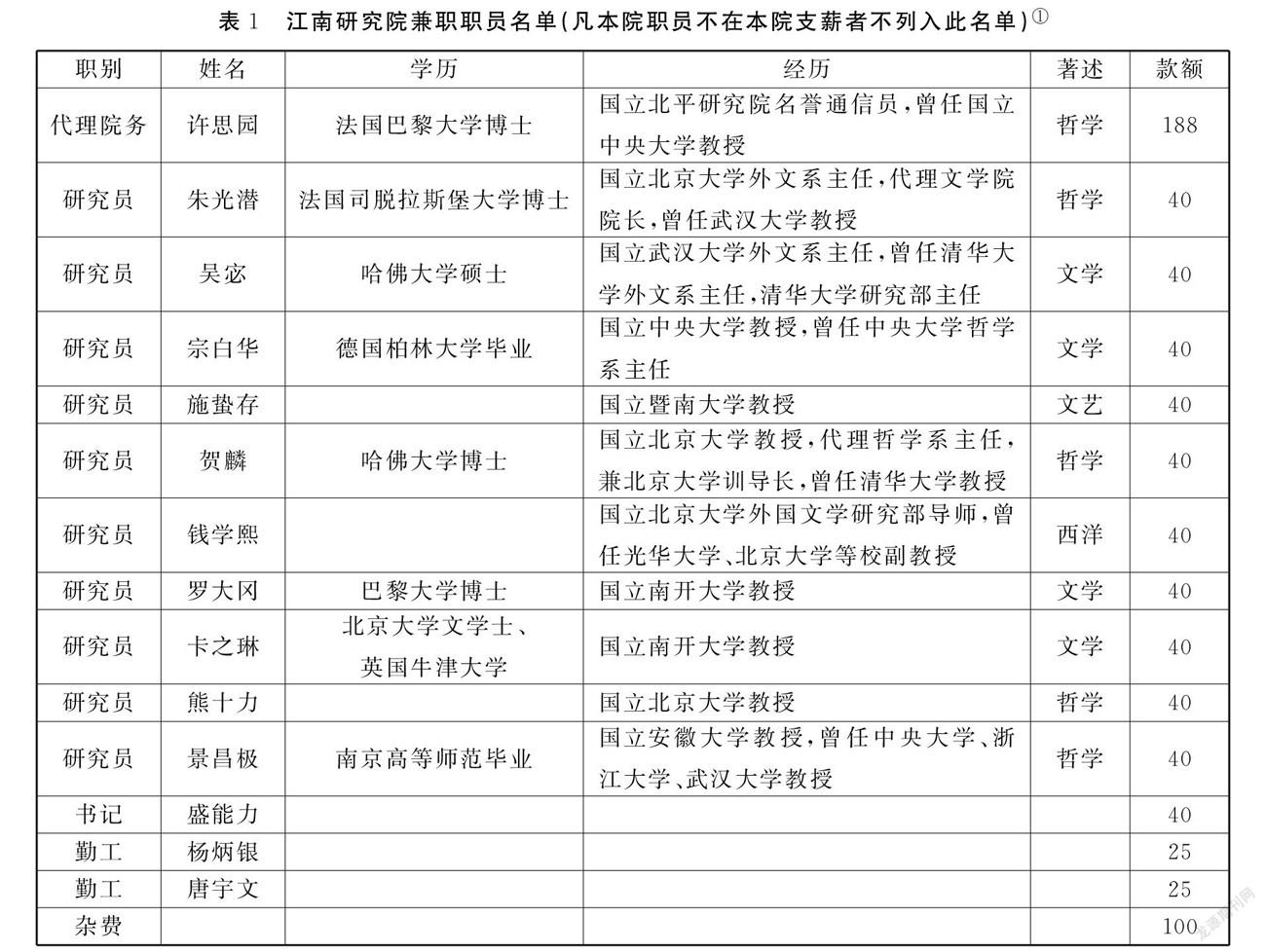

许思园交游广泛,他为江南研究院挖来了不少牛气冲天的名角当兼职研究员,表1是校外兼职人員的支薪名单:

从信函中推测,夏济安应聘的不是外文系而是到江南研究院西洋文学研究所,这个研究所由许思园直接领导。夏从哪里得到许思园的负面信息,不是很清楚,估计是后文提到的杨荫渭。

二

寒假期间,夏济安回到上海同父母相聚,他又改变主意,决定到江南大学工作。

上海生活,虽有什么缺点,但北大生活愈想愈厌恶。我自己已决定下学年必进江南大学,剩下的工作就是要去说服钱学熙。江南大学未必有前途,我根本没有想在那边久做。要我settle down捧一只饭碗,当在中国恢复和平和我结婚之后。最近几年总是浪荡。家里房屋扩大后,住住很舒服,可以使心思稍微集中些。一笔优厚的薪水现在认为也很需要,就是独身,也得要钱多才舒服。江南大学的薪水可以容许我到上海来阔一阔,不致像北平那样老在闹经济恐慌。(p44,1948年2月9日)

导致夏济安天平倒向私立江南大学除了高出一倍的薪水这个拉力外,还有他所在单位的推力。时北京大学全校有教授134人,副教授42人,临证教授20人,临证副教授4人,讲师75人,讲员39人,研究助教13人,助教210人,德籍教员3人,住院助理医师38人,总计578人,[王学珍等主编:《北京大学纪事(1898-1997)》,北京:北京大学出版社,1998年,第362页。]夏济安当时在文学院西语系任讲员[1946年底,北京大学西方语文学系有教授13人、副教授3人、讲师14人、讲员6人、研究助教1人、助教10人、兼职讲师1人。见王学珍郭建荣主编《北京大学史料》第四卷,北京:北京大学出版社,2000年,第172页。],属于底层的“青椒”,生活压力较大。1947年12月30日,北大文理法三院讲助教联合会、工学院讲助教联合会、农学院助教会、医学院本院各学科教职员福利会、职员会、北大医院住院医师会联名发出《致胡适函》,要求将“福利金马上发下来”,并“请立刻答允”。函说:“薪津越来越赶不上物价”,教职员“已经到了无法生活的境地了”。“北大在政府心目中是全国最高的学府,校长也再三宣布还要把她办成世界第一流的大学,但……连别的院校早已发了的福利金都杳无消息,这真是一个遗憾”。“空着肚子喊学术研究,究竟是太理想的理想”。翌日上午,北大讲师助教推派代表五人谒胡适校长,为待遇问题请求自元月份起一律增加底薪30元,以解决生活之困难。胡氏答复可以考虑,将与各院处长商讨研究后再作决定。[王学珍等主编:《北京大学纪事(1898-1997)》,第363页。]

作為中国最高学府的北京大学,本让夏济安为之自豪,可经济的窘境使他不再为之留恋。而私立江南大学丰厚的薪酬对他产生了更大的吸引力。

可到无锡实地考察后,夏济安对地处郊区的江南大学有了很负面的看法。

新年里到无锡去过一次,江南大学看过后给我的印象不甚佳。新造的房子四幢:一所大约及红楼一半大的大楼,两座学生宿舍,一座学生饭厅,地方似乎不大。单身先生可以住在梅园,但我想起乡居生活总觉得有点可怕,把先生学生放在乡下,用意似乎是让他们少接触物质引诱,可以专心研究。事实上不过增加他们的无聊,读书更提不起精神,一天到晚多半想的是如何kill time,尤其是学生年轻力壮,精神无处用容易起风潮,更容易想出些游艺活动来瞎消遣,先生住得近,常常躲不开,给他们拉进去一块闹。此外有一部分更是整天找人聊天,多数人都是等着领薪水后进城:身在乡村,心在都市。我以前在呈贡住过,如果到江南大学来,这种经验会重复。人生本是无聊,在乡村则体会益切,乡村风景之美是给久住都市的人在旅行时欣赏的,久住乡村的人往往并不觉得。所以我看过江南大学之后,很不想去,但北大生活既然亦乏味,不妨换换试试。在无锡有几个moments,我太怀念北京地方气象之宏大,无锡是个俗气的upstart小城,街道还不如苏州整齐,人可比苏州来得挤。我还没有说煞,这半年内如有别的更好的机会,我可能不去江大,大致北大是脱离定的了。郑之骧在光华教两班,还在中学兼课,因光华钱少,非兼不可。他暑后进江大可说已成定局。江大待遇其实并不好,我本月份在北大可拿的六百万,在江大则可有一千二百万,但同是荣家所办的纱厂待遇可以好得多。纱厂是用薪水乘生活指数的,上海生活指数近十万倍,如果薪水三百元,便有三千万了。上海有好些机关都是乘生活指数发薪的,有些私立中学教员专任月薪亦可在二千万元以上。(p54-55,1948年2月21日)

私立江南大学校园选址在太湖之滨的后湾山,夏济安来考察时,尚未竣工,对这个校园,夏济安的看法与钱穆、刘家和完全相反。

钱穆先生曾在燕京大学、北京大学、云南大学、昆明西南联大、成都华西大学、四川大学等地任教,1947年他任江南大学文学院院长,他对“这个理想的大学区”赞不绝口:

余之院长办公室在楼上,窗外远眺,太湖即在目前。下午无事,常一人至湖边村里,雇一小船荡漾湖中。每一小时花钱七毛,任其所至,经两三小时始返。……其时汤锡予(注,指汤用彤)赴美国哈佛讲学归,特来访。告余,倘返北平,恐时事不稳,未可定居。中央研究院已迁至南京,有意招之,锡予不欲往。彼居江南大学数日,畅游太湖、鼋头渚、梅园诸胜,其意似颇欲转来任教。[钱穆:《八十忆双亲 师友杂忆》,北京:生活·读书·新知三联书店,1999年,第272-273页。]

哈佛三杰之一汤用彤欲加盟新生的江南大学,部分因素也是看中了这绝佳的校园美景。

刘家和是私立江南大学第一届新生,晚年他回忆大学时光时写道:

新校址三面环湖,风景非常优美。推开我宿舍的窗户,太湖湖光山色就可以展现眼前。早晨起床,从宿舍前往湖边的饭厅,湖面笼罩着一片白茫茫的雾气。虽然看不清湖面,但是可以清晰地听得到湖面上咿咿呀呀的渔船摇橹声。吃完饭去图书馆看书,不一会儿,雾气就慢慢散开了,有的一丝一缕地从图书馆窗前升起,煞是好看。傍晚的时候,还可以观赏到太湖日落。现在的人恐怕很难想象当时的优美情境。[刘家和:《刘家和先生口述史》,刘川生主编:《讲述·北京师范大学大师名家口述》,北京:光明日报出版社,2012年,第206页。]

对湖光山色,夏济安认为“乡村风景之美是给久住都市的人在旅行时欣赏的,久住乡村的人往往并不觉得”。夏济安更喜欢住在城市里,对听戏看电影等文化消费他乐此不疲,抗战期间,夏济安曾在云南呈贡一学校工作过,乡下生活单调无聊让他记忆犹新。对无锡这个小城市,他印象也比较负面。考察下来,他感觉私立江南大学薪酬1200万,高出北大一倍,也没有多少吸引力了。

三

对江南大学,夏济安有很多不满意,可他在北京大学也不如意。夏志清还是希望哥哥到无锡,换一个新环境。

决定脱离北大,甚好;没有更好的机会,还是劝钱学熙同进江南大学。北大的教授,学问如此恶劣,受他们委屈,犯勿着,相信江大英文系可以办得很好。离上海近,小学时旅行无锡,给我印象很好。(p62,1948年3月6日)

虽然北京大学西语系一些教授让夏济安心里很不舒服,可私立江南大学内斗也很厉害。杨荫渭已为许思园所不容,在夏济安看来,杨是一个与世无争的谦谦君子,许思园为人肯定有问题。

北平确实已无可留恋。北方时局日非,今天报载营口失守,东北将不能守,平津将要受到可怕的压力。我暑假后决计南回。江南大学可能会进,假如没有更好的机会。我同钱学熙面谈结果,他已决计不去江南。据我所见所闻来判断,江南大学没有什么前途。许思园同杨荫渭现在大不和,杨君别的德性我们不大清楚,但他的“与人无忤”这点我们都可相信得过,许君偏把他恨如切骨,许君为人之难弄可想而知。钱学熙以为如果没有许思园他也许还肯去,有了许思园,他同他恐怕亦难相处得好。关于时局,他以为临要逃难时再说,如果不逃难,他还是安心留在北大。我反正预备漂泊,到江南大学去混一年再说,亦无不可。(p67,1948年2月29日)

在夏济安纠缠于北京大学与江南大学间时,东北战场形势大变,共产党由守转攻。一些学者决定南下。

东北大致已不能守,华北祸患,迫在眉睫。钱学熙亦已动逃难之念,北大且流传南迁杭州之谣(我看迁校不可能,将来顶多逃出几个巨头在南方和清华等成立联大而已)。江南大学杨荫渭与许思园之间,大有误会,钱学熙认为即使到南边去亦不能进江大,因为是非太多,怕左右为人难,再则主持非人,学校恐难维持久远。他又同我说起进广州中山大学之事了,我暂时决定,坐观其变,大致北大是脱离定的了,除非北大南迁。(p77,1948年3月18日)

江南大學在裁员减薪,杨荫渭与许思园不睦,已被辞(杨于四月初在沪结婚),英文系闻将不办,我去仍可以去,但不过教普通英文,而且薪水将不复是国立学校的一倍,那亦没有什么意思。钱学熙的主任更成问题了。钱学熙很想逃难,但江南大学的事很使他灰心,他觉得很彷徨。(p91,1948年4月26日)

因害怕即将到来的战争局面,一些学者谋求离开北方,钱学熙与夏济安的外在“推力”加重了,可此时江南大学的“吸引力”却大大下降,原因有四:其一杨荫渭因与许思园的冲突加剧而离去,杨与夏济安如何相识,尚不了解;其二,英文系停办后,夏济安来江南大学,没有了专业英语,只能上公共英语,学术地位大大下降(江南研究院此时也停摆);其三,无英文系主任的位置,钱学熙更不愿去江南大学,夏济安没有了同伴;其四,北京大学提高老师的待遇,与江南大学的收入差距有所缩小。

考虑到北方战争的危险系数比南方高,家人还是希望夏济安先把江南大学当个临时停留处,夏志清转告哥哥:

父亲意思还是劝你返南,改就江南大学。北方不安宁,可是江大的prospect也不怎样bright;这学期结束后你一定较去年有更多的考虑:北京的attachments较去年更强,是否能离开,还是问题。(p95,1948年5月16日)

纠结半年后,夏济安还是决定按兵不动,留在北大。

暑假我可能不回去,职业大致仍在北大。江南大学内部纠纷多,杨荫渭免职后,近来听说校长亦已易人,待遇亦不若以前那样的优厚,钱学熙和我都认为绝对去不得。(p116,1948年5月16日)

国共战争引发的通货膨胀、交通阻断导致企业经营困难,荣氏集团利润直线下降,对私立江南大学的投入大大减少,老师的待遇不比从前;因建校匆忙,在首任校长的人选上,江南大学校董会没时间精挑细选,临时拉郎配找来的章渊若,与校董关系一直理不顺,1948年5月章氏黯然离去,对学校的声誉产生了不良影响。钱学熙与夏济安对江南大学的认知更趋负面,即使离开北大,他们也不会选择江南大学了。

1948年12月2日,夏济安用了4个多月的薪水买了一张机票从北京飞往上海,后他移民香港、台湾与美国,而钱学熙却留在了北大。

四

一个人选择“跳槽”,需要考虑多种因素,有经济待遇、工作环境、发展机会甚至还有子女教育、家属安排等。夏济安在北京大学与私立江南大学的“天平”上曾纠结了半年之久,最终却与私立江南大学擦肩而过,很大原因在于新生的江南大学办学不久就丧失了光环:国共战争的不断升级导致荣氏集团无力再给学校高投入,给教师高待遇;校主与代理人的关系理不顺,不到一年校长就挂冠而去;学校内部人际关系出现不协调,人际成本大大增加。

近年来,民国大学成为部分文人的理想镜像,常加“滤镜”美化,从夏济安的信函中,不难发现他对北京大学、私立江南大学都有诸多牢骚,当年的大学管理、大学生态有不少不尽如人意处,但那时“人才的流动极为自由,成本也低”。[刘超:《中国大学的去向——基于民国大学史的观察》,《开放时代》2009年第1期。]正是这种流动机制的存在,民国时期教授们“从一而终”的极少,普遍是隔三差五地“转场”,有从一个大学到另一个大学,有从大学到公司再回大学,有从大学到中学再到大学(如吴宓、顾颉刚等在20余年间曾先后任教的大学都多达10余所)。人员流动的频繁可以使教师间在关系理不顺时选择“闪人”,避免矛盾的长期积累与尖锐化。这中间,有的是教授炒学校鱿鱼,有的则是学校炒教授鱿鱼,双方的张力逼使大学对优秀的教授要服务到位,也逼使教授们需努力工作。当然这种压力也使非著名教授提心吊胆,担心饭碗问题,许多学校合同多是一年或一学期一签。