萨金特与肩带滑落风波

艾佳

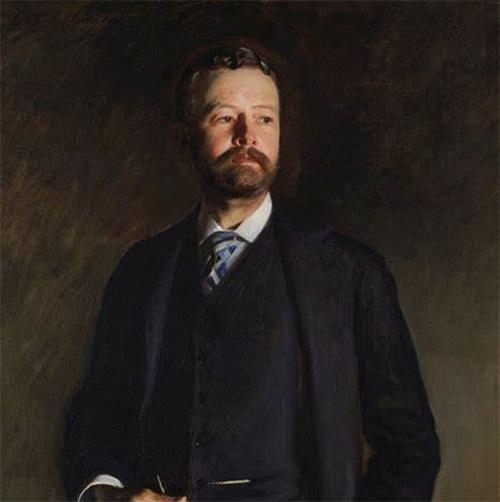

萨金特的作品多为贵族及其家属的肖像画。

20世纪初,当西方艺术界正在从印象派、野兽派向立体主义转型的时候,一位名叫约翰·辛格·萨金特的艺术家却反其道而行之,仍然坚持现实主义绘画,并引领了当时肖像画的潮流。 1856年,约翰·辛格·萨金特出生在一个漂泊的美国人家庭,母亲是业余艺术家,父亲从医生转行成为医学插画家。13岁时,在母亲的支持下萨金特跟随德国风景画家卡尔·韦尔施学习水彩,而后旅居佛罗伦萨,1874年进入前卫肖像画家卡罗勒斯-杜兰的画室。

萨金特一生热衷于绘画艺术事业,终身未娶。很多人在描写他的一生时会用这样一句话:如果说萨金特的前半生是一名不折不扣的贵族,游走于各种名流与聚会之间,那么,他的后半生则是一名淡泊名利的旅者,只为在行走中发现令他动容的美。

薩金特自画像。

萨金特的画作,人物表情逼真、栩栩如生、色彩明丽,水彩技艺更是高超。由于出众的画艺,还被英国皇室授予爵士荣誉,但被他拒绝。萨金特还被收录在美国百名伟大画家之中,在世界水彩美术史上都占有一席之地。

光和影的表现

萨金特除了擅长肖像画之外,还常画水彩风景。他的水彩风景画多即兴速写,特点突出,水分淋漓,色彩凝重而悦目,在表现光色效果上有独到之处,能够充分显示出他的才华。他从不描绘某些细节,红、黄、蓝、绿的颜色直接使用,艳丽而不燥,浑厚之下反而透明。

他天生就拥有超强的色彩驾驭能力,光影、明暗、冷暖等各种色彩对比他都能处理得自然和谐,微妙的色彩变化使整幅画面呈现出如交响乐中和声般的柔美;他卓越的造型能力能将写实绘画作品表现得浪漫唯美。

萨金特一直对光影的造型问题进行探究,他的画面中讲究构图,主次分明、井然有序,将自己的审美情感与客观物象相结合。在创作过程中,尽量将散乱的细节归结成简洁有序而又独特的绘画语言,从而给人带来一种视觉上的享受。他让水彩画面上融汇不同形式的光线,采用细腻、严谨的写实风格,让物体的形状可以通过光线照射的强弱来进行刻画。由于物体接受光的程度不同,光线和阴影造成的透明性和不同的颜色也就反映出了物体或人物的空间层次,所以,萨金特的画作总能让人感受到物体和光影独特的形式美。

水彩画的色彩运用在整个绘画过程中起着至关重要的作用,萨金特更是在作品中将色彩的表达展现得淋漓尽致。在《伊顿小姐》中,他通过认真仔细的观察,正确地把握伊顿小姐细腻皮肤上光和色的变化,经过光影的渲染,使脸上的皮肤呈现栩栩如生的质感。画面中大量使用白色和红色的元素,颜色的对比不但没有使画面显得凝重,反而给人一种通透的感觉。画面中的用笔细腻真实,技巧精致而含蓄,色彩变化柔和而温润,将人物和背景的空间处理得虚实有度,更好地诠释了画面的美感。萨金特喜欢光带来的色彩感受,极力追逐光线色彩笼罩下的人和物的流动感,让人们最直接地感受到水彩画艺术语言的生动和美妙。

萨金特水彩画中对光影的研究已经脱离了单纯的对自然的模仿和再现,运用光线的强度、方向来表达画家的情绪,营造不同的画面气氛,从而使画面成为感染观众、反映画家审美情趣的有机结合,也更好地释放了画家的心灵空间。在他的作品中,通过他主观的意愿和对画面形式的重组完成了水彩画中微妙的光影效果,观者可以看到他运用光影大部分是为了表达自身的情感,突出所画物体的主体位置,加强画面的构成形式,营造画面气氛来反映画面中深层的心理情感。萨金特将他生命中的阳光融进了作品中,把他温暖的情感传递给观者,然后用自己敏锐的洞察力描绘着阳光下的一切——人物、风景、思想。试着阅读他的作品你就会发现,写实可以很抒情,艺术可以很深刻,阳光可以无处不在。

当光线照射在萨金特的水彩画中,观者会被《石竹、百合、玫瑰》画面中所营造的轻松气氛所感染,它是萨金特表现瞬间光影效果最突出、最出名的一幅作品。这幅画描绘了黄昏暮色笼罩下的花园里,两个纯真的小姑娘正在点亮手中的灯笼,背景是一丛丛盛开的石竹、百合和玫瑰。姑娘白色的连衣裙与淡黄、粉红的花朵,闪烁的灯,映在脸庞上的红晕,冷暖两种相互对比且相辅相成的色调,这一切构成了既温馨又浪漫的画面。由于独特的光影效果在用光上不是单纯的写实,而是采用象征的手法,萨金特为了准确地表达黄昏朦胧的天光和灯笼光影下小姑娘白衣裙的色彩效果,以及鲜花、树叶、草丛等复杂的形、光和色的对比关系,他常常把画布拿到户外写生或修改。每到黄昏来临,他抢时间,抓住瞬间光影的变化进行观察和创作。功夫不负有心人,这幅画后来送到英国皇家美术馆展出时得到了意想不到的反响,有人这样评论道:“它是那样光彩夺目,以致使其它画作黯然失色。”

1877年,萨金特为朋友范尼·瓦特画了第一幅非常重要的肖像画,并凭借此画第一次参加巴黎沙龙展。而后,萨金特旅居西班牙、游历威尼斯,研究委拉斯开兹的作品,在此期间,他画了大量街头写生。回到法国后,萨金特声名鹊起,接到了大量肖像订单。作品多为国际大富豪及其家属的肖像画,除油画肖像及水彩画外,也为美国波士顿图书馆做装饰画。

1878年,萨金特根据在法国布列塔尼海边搜集的素材而创作的《在康卡勒捕捞牡蛎》使他在沙龙展览中取得了不必提申请就可参加展出的资格。次年,他的肖像画订单蒸蒸日上,作品也愈来愈精彩,笔法也更奔放流畅,宽阔的大笔触充满“帅劲”,给人以美的享受。

然而在1884年,他的《高特鲁夫人》肖像画在沙龙展出时,竟引起了轩然大波,使得萨金特“臭名昭著”,而画中的这位贵妇人也因此在上流社会无法立足,与丈夫分居失和,最后抑郁而终。

这是一幅怎样的画作?为什么会被艺术圈如此排斥,甚至影响到双方当事人的一生?

比埃尔·高特鲁夫人

萨金特所在的19世纪,诞生了司汤达笔下的《红与黑》、狄更斯笔下的《远大前程》,凡此种种,都是一个又一个的阶级攀缘故事。

古往今来,艺术家想攀缘,总是轻而易举的,因为他们有实干家之外的、某种不可言说的、无法估值的、堪称“魔法”的艺术力量。萨金特是典型的中产阶级家庭出身,年轻时候对于上流社会有过许多憧憬和向往,这并不是什么不光彩的事情。很难想象萨金特的肖像画为当时的上流社会带来了一种怎样的清新风气,人们难以想象肖像还可以是这样的:衣服的蕾丝精细到仿佛能摸出质感,裙摆上的薄纱呈现出羽毛般的轻盈,连表情都像个人定制一样,最大程度上展现了被画之人的个人魅力。

1882年,26岁的萨金特站在了最高荣誉的门槛上。他的作品在沙龙上广受好评,此时正是他“春风得意马蹄疾”的时候。

这年,在巴黎的一次社交界聚会中,萨金特认识了一位法国银行家的妻子、巴黎社交界著名的浪漫女性高特鲁夫人。聚会中的高特鲁夫人是那样独特、动人,她穿着没有人敢穿的艳丽晚礼服,胸口开得很低,白皙的皮肤上扑着淡淡的紫色香粉。

高特魯夫人的父母是克里奥尔人,她的父亲1862年死于美国南北战争,年轻的弟弟也因高烧去世。守寡的母亲用家庭种植园所贷来的钱财带着她来到了巴黎,在这里接受教育。后来,她嫁给了法国银行家比埃尔·高特鲁。因为她的美丽和高特鲁先生的富有,让她迅速成为巴黎社交圈内有名的美人。而她本人,似乎除了美丽之外也会用一些手腕提高自己的社交能力。英国人对这样的美人有一种说法——“Professional Beauty”。

1882年,萨金特在巴黎的一次上层社交界聚会中,认识了法国社交界著名的浪漫女性高特鲁夫人。

1916年,高特鲁夫人过世,萨金特将此画卖给了美国纽约大都会博物馆,并隐去主角的姓名,改为《X夫人》。

妮可·基德曼在1996年的美国时尚杂志上致敬这幅名作。

仰慕高特鲁夫人的艺术家不在少数,都排着队想请她做模特。毕业于哈佛的美国印象派画家爱德华·爱默生·西蒙斯此时也正在巴黎学画,也加入过高特鲁夫人仰慕者的行列:“记得那天见到这位著名的美人的时候,我忍不住靠近她,她的头和脖子起伏着,就像一头年轻的鹿……每一位艺术家都想为她雕刻大理石雕像,或者作一幅画。”

已经在巴黎艺术圈小有名气的萨金特,此时也像赶集一样加入了这支仰慕者的队伍。萨金特托一位朋友给高特鲁夫人带话,表示自己很想为她画肖像,他们之间合作可以让更多的人有机会向高特鲁夫人的美丽致敬。

之后,萨金特花了30多天的时间做准备工作,他特意为高特鲁夫人挑选了一条小黑裙。

虽然高特鲁夫人的爱慕者众多,也很有钱,但她仍挣扎着要爬到巴黎上流社会的顶端。可能因为她克里奥尔人的身份,八卦杂志很少注意她,她也被法国最高阶层的美女圈子排除在外。她和她那野心勃勃的母亲强烈渴望出名,而萨金特,这位渴望被法国社会接受的年轻人,也想要一夜成名。因此,这两位年近30且都渴望一举成名的美国人联合创作了这幅《高特鲁夫人》。

虽然作这幅画没有佣金,但在与模特的配合之下,萨金特突出了她大胆的个人风格,表现出她长裙的右肩带正从肩上滑落的瞬间。然而,在1884年的巴黎沙龙展上,这幅画受到的奚落多过赞赏。

沙龙“丑闻”

1884年,这幅画在沙龙展览上面世了。

“沙龙”一词最早源于意大利,是“大客厅”的意思。“沙龙”这词传到了法国以后就变成了贵族在客厅接待名流雅士的聚会,后来成为了交流文学艺术的圣地。19世纪的法国,政府建立了官方的艺术沙龙,并设立起一些评审机构来维护艺术的权威性。这一时期,一些学院派艺术家掌握着沙龙评审权,而政府也通过学院控制着沙龙作品的参评、入选、获奖、评论和收藏等行为,形成一个完整而严谨的沙龙制度。

在这样的背景下,法国艺术得到了大规模发展。但同时,许多有异于保守派和学院派的观点却受到打压,印象派画家马奈的作品就常常被主办方拒收。

而萨金特的《高特鲁夫人》之所以能摆在沙龙的台面上,是因为萨金特以往的肖像画都是相对保守的。也许是出于对萨金特这位有名气的定期参展者的信任,且这幅作品中的人物乍看是位优雅的女士,《高特鲁夫人》就较为轻易地过审了。

1884年的巴黎沙龙,《高特鲁夫人》成为独一无二的焦点。萨金特预期沙龙展出时观众定会蜂拥而至,他将《高特鲁夫人》悬挂在一间时髦的大厅里,在开幕的那天,这幅肖像画挂在任何人都能很容易看到的地方。可是,一切与画家的预料相反,除了极少几个人在画前表示赞美外,大多数观者的反应是愤怒。因为画中人物的站姿、服饰甚至皮肤上的粉色都带有性暗示,颠覆了在沙龙中处于主导地位的中产阶级审美趣味,被认作是巴黎人的耻辱。

他们认为,除了肩带滑落的细节具有接受新欢的挑逗意味,高特鲁夫人的妆容也过分妖艳。当时,女性的妆容是不宜过度修饰的,而高特鲁夫人妆容精致,不仅用粉遮盖了皮肤,还食用了砷来使她的皮肤变得更加白。因此,有人骂她白皙的皮肤就像是死尸的皮肤。

有一位批评家这样评论此画:“当一个人站在离画20米远时,它看起来像是一幅伟大的作品。但是当你走近时,你会意识到它只是一幅丑陋的画。”

沙龙是当时中产阶级唯一可以接触到艺术品的地方,在他们眼中,“美”是高大美丽的女人穿着缀满了花边的华丽的巴黎时装。法国沙龙保守派成员严厉抨击画作不雅并富有挑逗性。展厅内外四起的流言蜚语,迫使高特鲁夫人和她的母亲强烈要求画家把这幅画取走。萨金特顿感突兀,几乎不知所措。

萨金特《卡门茜塔》,巴黎奥赛美术馆藏。

萨金特《威尼斯小街》。

萨金特水彩画中对光影的研究已经脱离了单纯的对自然的模仿和再现,运用光线的强度、方向来表达画家的情绪,营造不同的画面气氛,从而使画面成为感染观众、反映画家审美情趣的有机结合,也更好地释放了画家的心灵空间。

沙龙展后,萨金特感到非常痛苦,他重画了肩带,把画名改成了《X夫人》,并保留了原作的照片。现如今我们看见的这根稳固的、珠光宝气的金属吊带,是萨金特后来加上去的,并且他还将右边遮掩胸部的黑裙向上提了一点。

通过现收藏于伦敦泰特现代艺术馆的一幅和原作同样尺寸的习作,我们可以看出,萨金特本来没打算为这位夫人加上这条金属带子,但它是一个极其重要的物件,有了它,画中女子的意识形态就在合理的道德规范内;若是没有它,则会被当时的巴黎人看作淫娃荡妇。

重画后的《X夫人》中,她将视线转向右侧,凝视着远方,双唇紧闭,纤巧的鼻子微微向下。她的右手托在一张空木桌上,而带着婚戒的左手则抓着一把折扇。她的头发高高盘起,肩上只有两条肩带,用来固定她那紧身的古典黑色长礼服。她的头上装饰着一点点钻石,但是除了钻石和戒指,便没有佩戴其他的珠宝了。在她长长的脖颈与长裙的心形领口之间的肌肤,如冰牛奶般冷而苍白。

肩带风波之后,萨金特被迫迁居,终生没回法国。画中的模特原型高特鲁夫人,虽然没有身败名裂,但她的生活却大不如以前。她让其他画家为她作画,并在沙龙上展览,但是那些作品也只是淹没其中,完全没有影响力。以往有高官陪同出席社交活动的她,也渐渐被冷落。随着年龄的增长,高特鲁夫人渐渐淡出人们的视线,再也无法回归法国上流社会,郁郁而终。

如今,我们早已对腥红地毯上飘过的那些形形色色、袒胸露背的明星或模特们见惯不怪。当我们再次端详这幅《X夫人》时,这位身着缎面黑裙、露出粉肩的高冷夫人,真的保守得有些可怜!

丑闻还是佳作?

《高特鲁夫人》一画所受的攻击,是巴黎画坛保守力量对新艺术的一种反应,受攻击的不止是萨金特一人。从罗丹的雕塑开始,经印象派,直到1905年的马蒂斯,轰骂声几乎从未断过。这幅肖像不能算是萨金特平生最好的,但画家创造了一种全身肖像的崭新风格,完全打破了古典派肖像的规范。有趣的是,这种肖像风格在美国却受到特别的欢迎。

1916年,美国大都会博物馆从萨金特手上买入此画。萨金特说:“我猜这是我做过的最好的一件事。”萨金特在60岁的时候曾写信给美国大都会博物馆馆长,在信中表达了他对这件作品的喜爱:“这是我所完成的最好的一件作品。”

后来,人们也常常引用萨金特的这句话,来证明他当初在巴黎的那次冲动是一次正确的冒险,尽管这让他付出了“声名狼藉”的代价。

后来的萨金特逃离了上流社会。在官方的文献中,他们这样轻描淡写地描述萨金特的离开:在1907年左右,他开始对肖像画感到无聊且厌倦,萌生了打算休笔不再接订单的想法。放弃肖像画之后,萨金特将全部心思都集中在令他心醉的风景画及装饰壁画上。

萨金特放弃的根本不是肖像画,而是那个曾令他魂牵梦萦的上流社会。就像毕加索说的:世界上没有爱情,有的只是爱情的证据。亦或是萨金特发现了这个秘密,上流社会压根儿不存在,有的只是堆积如山的“上流社会的证据”。兄弟会阶级、名校阶级、名车阶级、葡萄酒阶级、艺术品味阶级,这些不过都是“上流社会的证据”。而那个看似庞大的“上流社会”本身,不过是一群拼命给自己身上贴标签的人。

這场由“高特鲁夫人滑落的肩带”所引起的轩然大波,有没有对当时的法国画坛造成观念上的冲击呢?答案是肯定的。

可是,这起风波并没有推动观念的根本性转变,即没有打破保守派在艺术领域中的垄断。这些 “出格”的艺术作品,在此事件之后很久还是被拒之门外。

但是,这些个性鲜明的艺术表达形式显然已经触碰到他们敏感的神经了。在反对声音一边倒的同时,必然有一些被“沉默的螺旋”压住了的支持声音。我们可以预见,有些声音虽然被压住了,但人们也会有一定的反思。

从事件的结局看,萨金特和相关的人在舆论的压迫下妥协了,但萨金特也有自己的坚持。他没有撤展,并且将肖像画主人公匿名,对画中局部进行修改后依然保留,而不是销毁。

100年前,欧洲人觉得《高特鲁夫人》是一则丑闻。那100年后,你觉得它是丑闻还是佳作呢?