意匠纵横——试论应县木塔斗棋的艺术价值

温静

摘要:应县木塔是中国珍贵的建筑文化遗产,蕴含多方面的遗产价值。作为古代木结构建筑的高峰,其历史价值和科学价值率先得到了挖掘与肯定,而对其艺术价值的阐释却因为宗教意涵的缺位而被忽视。斗棋是宗教建筑的基本元素,也是艺术价值的重要载体。应县木塔丰富的斗棋样式参与木塔平面与立体形象的构成,是建筑整体与细部关系的呈现;同时表达宗教空间的等级,与显密圆通的信仰体系紧密相关。可以说对应县木塔斗棋设计意匠的解读是认识木塔艺术价值的关键。

关键词:应县木塔;斗棋;意匠;宗教空间;遗产价值

引言

佛宫寺释迦塔,位于山西省应县城内,始建于辽,为八边形平面带副阶的五重木塔,俗称应县木塔。作为中国现存体量最大的中古时期木结构高塔,应县木塔不仅在中国建筑史叙事中占据重要地位,也作为人类珍贵的文化遗产在遗产保护领域受到特别关注。

对应县木塔的学术研究始于20世纪初,1902年开始第一次中国旅行的日本学者伊东忠太于当年6月行至应县,并在同年9月发表的《北清建筑调查报告》中第一次向学界介绍了应县木塔[1]。1931年,当另一日本学者关野贞途经蓟县发现又一处辽代建筑独乐寺时,应县木塔是其为独乐寺作样式断代的重要参照。然而事实上,包括关野自身,在伊东踏查应县之后近40年的岁月中,再未有其他日本建筑史学者有机会造访应县木塔。直至1937年七七事变后,侵华日军占领山西,小野胜年、村田治郎、长广敏雄等才先后成行。

中国学界方面,1929年发足的中国营造学社一经结成,即把实物之采集报告作为工作重点之一。1932年以后,营造学社陆续在北京、河北、河南、山西开展田野调查。1933年9月下旬,学社成员梁思成、刘敦桢、莫宗江完成大同考察工作后开赴应县,梁思成与莫宗江驻现场2周对木塔进行了全面的测绘和调查。后1935年又进行过一次补测,在同年发行的《中国营造学社汇刊》第五卷第四期上公布了出版调查报告专刊的计划,应县木塔拟收录在第一册“塔专刊”中。书稿于1936年底送印刷厂,惜因翌年抗日战争爆发未能付梓,图片也在战争中散失①。幸而这部书稿的誊写稿于2006年重见天日,后收录在《梁思成全集》(第十卷)中[2]。

新中国成立以后,1950年文化部文物局派遣“雁北文物勘查团”赴雁北进行考古与古建筑调查,勘查团成员莫宗江发表的《应县朔县及太原晋祠之古代建筑》一文,介绍了1930年代营造学社调查之后佛宫寺及木塔发生的变化,对其危及结构安全的扭转变形深感忧虑[3]。1954年,原古代建筑修整所根据陈明达此前重绘的营造学社测绘图制作了木塔模型,后陈列在中国历史博物馆中。1962年,在文物出版社的选题任务下,陈明达等再赴应县进行了测量、摄影工作。1966年,陈明达出版专著《应县木塔》[4]。关于1 949年以后组织的应县木塔调查工作的情况,李志荣《应县木塔的原状——两部应县木塔调查报告阅读札记》一文中有详细梳理与辨析[5],本文不再赘述。

纵观中日学者从一个多世纪以前开始的对应县木塔的调查研究,因其各自的学术背景、调查动机、停留时长等主观与客观因素之不同,研究的切入点与问题导向也有着丰富的呈现。特别是日本学者对应县木塔的调查细节反映出一些从日本建筑史常识出发的特殊视角。笔者谨借此机会对日本学者的研究成果作一引介,并就中日学者对木塔的观察视角进行比较。

一、中日学者对应县木塔的多角度观察

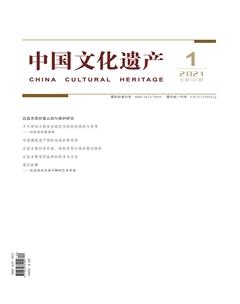

关于伊东忠太1902年对应县木塔的调查情形,可分散见于当时的调查笔记[6]、旅行日记《南船北马(天)》②,和发表在日本建筑学会会刊《建筑杂志》上的《北清建筑调查报告》与《支那旅行谈·其一》两篇文章[7]。尽管停留时间短暂至仅有数小时③,伊东忠太依然显示了他田野工作的出色洞察力。伊东的应县木塔调查笔记共有9页,其中5页为斗棋相关,另有1页文献及栏杆图样、1页平面图、2页跨页的塔刹立面图(图1)。

从调查笔记中可以发现,伊东以“尺”作为测量的单位,与后来营造学社的测绘数据换算可知,尺长为当时日本度量衡法规定的1尺=30.304厘米。此时,尺度研究还未兴起,伊东直接使用随身携带的尺记录了数据。另外值得注意的是,伊东以各层屋檐的椽条数来描述塔身的收分。这种通过椽条数目掌握建筑物规模的方法,来源于日本中世以后形成的“枝割”,是以椽间距作为模数的建筑设计方法。测稿中塔刹立面图的种种细节表明伊东忠太曾攀爬至塔刹下,看到了最上层宝盖有剔空纹样,并以自己的身高估计了塔刹各部分的尺寸。

关于斗棋的记录最详细,包含副阶的柱头与两种补间铺作、一层外檐柱头铺作和二层外檐补间铺作的图样,在对包括平坐的每一层斗棋进行记录之后,伊东发出了对木塔斗棋之丰富变化的赞叹。在各类斗棋图中,伊东用日本建筑用语标记了素方上隐出的泥道棋为“作出” (意为假做),并且注意到不同部位棋长的区别、补间铺作下驼峰小于柱头铺作,以及柱头和补间令棋前是否出耍头等细节。在其后发表的《北清建筑调查报告》中,伊东忠太直言“斗棋制度的多样变化来源于丰富的意匠,与我邦千篇一律、每层重复几乎相同的斗棋相比,孰优孰劣已毋庸赘述。”在结语部分,又接连使用了“经营自在”“意匠纵横”的字句,充分肯定了這种丰富意匠的艺术高度,认为木塔与大同的华严寺和善化寺可并称为绽放异彩的辽金三大遗构。

伊东忠太之后,有文字可查的日本学者对木塔的造访④,始自时任日本外务省驻中国特别研究员的小野胜年。1938年,历史学家小野胜年从北京来到大同参加第一次云冈调查,3月14日来到应县,翌年发表了《应县诸事》[8]。小野胜年首先对佛宫寺内建筑分布做了记录,拍摄了东立面全景,普查了寺内留存的碑刻。针对木塔内佛教题材的塑像和壁画,小野发挥了佛教史学家的专业素养,记录了一层佛像与天王、弟子像、六佛壁画,并根据六佛壁画的构图和装饰细节,推测其即使为后世重绘,也保留了原初的基底。二层和四层的塑像被认为是释迦文殊普贤,三层为四方佛,五层为大日如来与八尊像。此外,在登塔过程中目睹了“雄健”草架的小野,诧异于一层和五层的藻井又是如此地精细。

紧随小野之后来到应县的是京都帝国大学教授村田治郎。村田从1938年起在中国北部开展古建筑调查,其夙愿之一便是追踪伊东忠太的足迹一睹应县木塔的真容。在应县之行以前,村田治郎已经熟读过伊东的报告,并参考了喜龙仁著作中刊载的木塔全景照片⑤。此外,营造学社自1933年起的测绘研究工作也为村田所知,他听说调查报告的出版因战事而受挫,不无遗憾地表示这份资料已然无法获取了。

村田到达应县是1938年9月15日的傍晚,停留4晚,于19日清晨离开。后于1939年发表了《应县佛宫寺的大木塔》[9]。如村田自己所说,由于同行的只有一位专业摄影师岛崎役治,无法开展更多测绘工作,因此该文作为一篇简略的调查报告,主要内容为对木塔创建年代的考察和建筑细部特征的记述。报告中对寺塔修缮史的整理和分项进行的细部观察,以及对石质和铁制物品的全面调查,明显可见补伊东调查之遗的目的。针对佛宫寺的建筑,村田以米为单位测绘了寺院总平面和木塔各层平面,拍摄了寺院与塔的全景以及各部位斗棋、楼梯、栏杆、佛坛的细部。村田对塔身各部分的尺度比例表现出极大的兴趣,从各尺寸的比例人手,概算初层直径约为塔高的1/3。样式方面则比较了木塔与其他已知或未知建造年代的辽金遗构的细部特征,对木塔在辽金建筑样式演变中所处的位置提出了见解。

1938—1944年,以水野清一和长广敏雄为中心的东方文化学院京都研究所团队在云冈石窟开展长期调查。1942年10月2日,结束了云冈石窟第20窟测绘的长广敏雄来到应县,并在《云冈日记》中记录了这次行程。这应是一场不带考察任务的放松之旅,因此长广的记述大多是直观的见闻,对木塔粗壮的造型比例表达了异样的感觉,认为塔刹偏低(确实是与日本木塔相比较的直观印象),却着意记录了一个数据“最上的第五层八角每边长8.3米”。10月3日他又在雨中参观了木塔,深夜12时方回到大同[10]。1962—1963年之交,中国美术史研究日本学术代表团来华考察。长广敏雄作为代表团成员,时隔十八年再次踏上了中国土地。在发表的《访中旅行记》中,长广介绍了在中国历史博物馆见到的应县木塔模型,正是按照陈明达的图纸制作的那一件[11]。

在日本学者匆匆来去之间,1930年代梁思成带领营造学社成员驻扎应县开展的调查,留下了木塔在遭遇泥墙拆改“厄运”之前唯一一套系统的实测数据。继学社调查之后,直至新中国成立,陈明达才得以投人大量精力对这些实测数据进行了分析解读,最终“决定以探讨当时设计方法为重点,希望总结出一点古代设计的经验”,并且认为“逐步积累各时代、各方面的经验,又是探索中国建筑发展规律所必须做的一项工作”。这一工作的成果后来以《应县木塔》专著的形式出版。

在《应县木塔》的下篇《寺、塔之研究》中,“建筑设计及构图”一节是全书的要点,在这一节中陈明达首先探讨了从寺院布局到释迦塔的平面、立面、断面的几何比例关系。结合《营造法原》有关平面周长与塔高总数关联的记载,通过大量验算,得出了第三层柱头面阔为全塔立面构图的“标准数据”⑥。从陈明达留下的手稿中,可见验算的过程和找寻基准点的多次尝试,以及将立面尺寸换算为材分值的探索(图3)。基于这项分析,陈明达将木塔的平、立、剖面尺寸与斗棋用材和出跳形式建立了数值上的联系,继而得出木塔全部的设计都是按照“数字比例”确定的这一颇具科学性的论断。

《应县木塔》对学科发展的另一项贡献是对木塔的结构体系进行了分析和定位。根据陈明达的学术主张,来源于《营造法式》的殿堂和厅堂是两种不同的结构体系,他将应县木塔与佛光寺大殿、独乐寺观音阁、华严寺薄伽教藏殿一同看作殿堂结构形式的典型,开启了后辈学者经久不息的有关殿堂和厅堂的讨论。可以说,在营造学社奠基的中国建筑史叙事框架中,陈明达对应县木塔的研究打开了一种新的视角,将应县木塔确立为中国传统木结构分型的标准实例,挖掘出了木塔所蕴含的科学价值。

《应县木塔》一书于1980年再版,莫宗江反复阅后提出了许多反馈意见⑦,后经殷力欣整理,以《(应县木塔)读后札记》 (以下简称《札记》)为题公开发表[12]。在《札记》一文中,莫宗江即表达了对“数字比例”这一提法的高度关心。此后,傅熹年比照日本木塔实物和中国遗存,进一步讨论应县木塔的设计手法[13],以及肖曼[14]和张十庆[15]针对木塔比例关系提出的新见解,都是在这一学术方向上的前行。

二、木塔斗拱意匠研究

应县木塔作为古代木结构建筑的高峰,在比例尺度和结构形式方面的科学价值率先得到了挖掘与肯定。作为域外学者的伊东忠太在与日本建筑对比之下,对木塔意匠纵横的斗棋发出的由衷赞叹,提醒我们这“意匠”方面的非凡成就也是木塔不容忽视的艺术价值。 对于木塔斗棋的丰富变化,梁思成也给予了关注:“斗棋在这木塔上与结构及装饰两方面,皆占了极重要的位置……因地位及功用之不同,全塔计有斗棋三十五种,‘各司其事,蔚为大观”。陈明达则从“适应结构需要”和“适应构图需要”两个角度讨论木塔斗棋的具体做法,认为结构需求最为优先,没有因为构图而影响结构功能的做法⑧。莫宗江在《札记》中对木塔斗棋研究也提出了精到的见解:“斗棋的各种变化是细致解决构造和造型艺术完整方面的主要手段之一。”而且因“应县木塔比(其他)唐遼建筑更突出地表现出斗棋的作用,是解决问题的最佳实例”,“但斗棋的意义、作用,前此并无比较深入的介绍”,因此建议陈明达在《应县木塔》书中增加运用斗棋的分析图。遗憾的是,因种种原因,后来陈明达未能有机会系统地补充这方面的内容。

以下笔者延续从设计角度解读古建筑斗棋的视角,尝试在前辈学者的研究基础上补述几点对于应县木塔斗棋设计意匠的拙见。

(一)调和内部秩序与外部秩序的内外檐斗拱

应县木塔与佛殿之不同,在于将一套佛殿的模式( pattern)重复相叠。塔身若想求得构架与外观的稳定,都有赖于模式上下相叠所采用的手法。这些手法反映在构图上即为陈明达洞见的几何或数字的比例关系;反映在结构体上则为明草两套梁袱的分工协作;而反映在斗棋这一兼具结构性和装饰性的构件上,如何调整斗棋的出跳数就是手法的重点。

如图4所示,木塔外檐柱头铺作由一层的七铺作递减至五层的四铺作,而内檐不论空间尺度和像沒布局如何,从一层到五层的外跳均为六铺作出四抄⑨。因内槽供奉佛像,依照等级秩序,内檐斗棋里跳均比佛像一侧的外跳低一铺,为五铺作出双抄。斗棋在外檐递减而在内檐恒定,内外柱之间就需要找平两侧斗棋才能安装天花。外檐一、二层的七铺作与三层的六铺作,里跳均为六铺作,一律出华棋两跳承乳袱,袱背上再出骑袱棋承平綦枋。如要配合外檐斗棋,则无法维持内檐里外跳的秩序。最终,木塔给出的解决方法是将一、二、三层内柱升高。针对这一做法,陈明达的解释是,为了保持内部空间构图的一致,因此不增加内檐斗棋的跳数,而是将内柱升高一足材。

笔者首先认同陈先生认为这一手法以内部为优先的观点,进而在下文将补间铺作也纳入分析,以便全面讨论木塔的斗棋如何处理内部和外部的关系。在木塔各层环行时会意识到,因八边形角部三条乳袱归向内柱的视觉冲击,使得内外柱头铺作的出跳数、甚至柱身的高差都不易被察觉⑩。相比之下,补间铺作的里跳则非常明确地界定了平綦枋的位置,可以想象天花收束得极为方整。需要强调的是,从一层到五层,内外檐补间铺作的里跳无一例外出双抄。在外跳高达七铺作的一、二层外檐,补间铺作则被抬升自正心枋出跳,以确保其里跳与内檐的里跳相应。

此外值得一提的是,一、二层檐被抬升的补间铺作在应对外部秩序时也展示了相当的灵活度。一层的补间铺作可以看作是去掉内外跳头上的令棋、并整体抬升一铺的柱头铺作。虽然梁思成先生对其切断的昂尾甚为不满?,然而就是这不够“诚实”的双下昂对于一层檐下造型的整体性确实是有益的。而二层的补间铺作在抬高的同时,里外跳均只出双抄,外跳止于罗汉枋。由于二层双抄双下昂的转角和柱头铺作已经形成了很强的立面节奏,补间正出双抄华棋恐怕就显得过于薄弱。如陈明达所提示的,因为第二层“面阔小于第一层,而将全铺作提高一足材,提高后又有过于疏松之感,故使用60°斜棋两缝,以增加此两跳的宽度。”如此来看,木塔二层檐使用双抄斜棋的补间铺作,一方面相较一层檐斗棋降低了等级,照顾了整体造型的递减趋势;另一方面在二层檐内部没有形成过强的对比,为上面的三、四、五层预留了操作空间。

综上,可以认为应县木塔的斗棋回应着内外两套秩序,内部秩序遵循佛殿的空间等级,而外部秩序塑造了塔的造型艺术的完整性。内外檐斗棋在柱头部位和补间部位的灵活变化,都是为了调和内部秩序与外部秩序,也恰是莫宗江先生所言“细致解决构造和造型艺术完整”的最好体现。

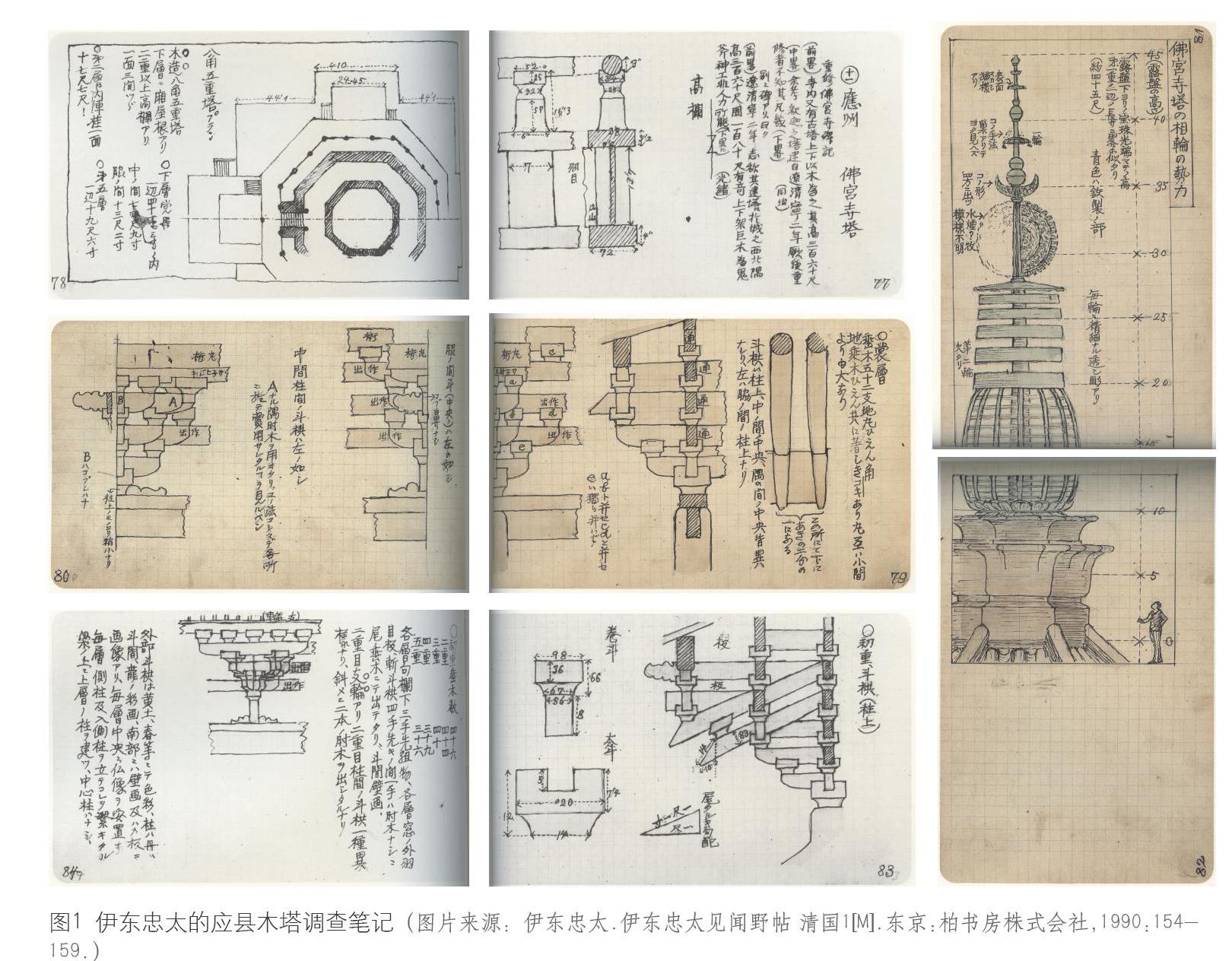

(二)67.5°与45°的斜栱

应县木塔的斜棋类型之丰富,是非常值得注意的现象,而这一点在以往的论述中都稍显不足。梁思成在测绘图中准确记录了斜棋夹角,但在文字中将其笼统描述为“斜棋”;伊东忠太记录了副阶与二层外檐补间铺作的斜棋形象,而未言及其他部位;村田治郎仅描述了45°的斜棋,认为其不似金代以后繁复的斜棋,而是保留有简朴的辽风。相比前人,陈明达区分了45°和60°斜棋,认为使用斜棋的意义在于加宽补间铺作以使斗棋在立面上分布均匀。针对出现在第三层的多种形式的斜棋,评价其与“其他斗棋上的细小变化,如用翼形棋或跳头偷心的区别,用耍头不用耍头的区别”一样, “目的只在于使全塔斗棋多一些花样,无论在结构上或整体构图上,意义均很小,可以认为完全出于艺术装饰的考虑。”自陈明达之后,所有综述性材料中,均描述木塔使用了45°和60°两种斜棋,将其与大同、朔州地区辽金佛殿上出现的两种斜棋归为一谈。

然而,稍加测量即可知道,木塔上所谓60°斜棋的准确角度是67.5°。陈明达在营造学社测绘图基础上进行过深入的研究并主持制作了模型,必然熟知包括角度在内的各类信息,而他之所以没有分辨斜棋的种种细节,从上文也可看出,是认为这些变化与他最关注的结构和整体构图关联性不大。但是笔者认为,应该使用67.5°来描述应县木塔的斜棋,因为这一准确的角度与木塔的平面构图直接相关,并且可以揭示斜棋的由来。

辽代佛塔常见六边形和八边形的平面,在六边形中,当转角铺作出列棋,与其对称即会出现60°的斜棋,并且同时满足里跳对称;同理,在八边形中,与转角铺作列棋对称可得45°斜棋,而与转角铺作里跳及角乳袱对称的正是67.5°的斜棋(图5)。除木塔外,还有使用60°和45°斜棋的辽金佛殿,推测是将起源于正多边形的斜棋移植到佛殿上,借用了其宗教意义。

除角度与平面和结构形式相关外,木塔的斜棋与方位的关联也颇具深意。以斜棋变化最丰富的三层为例:外檐补间铺作均使用45°斜棋,东南西北四正方位出双抄斜棋,四偏方位出单抄斜棋;内檐四正方位补间铺作为双抄67.5°斜棋,四偏方位为双抄45°斜棋。如图6将三层内外檐共计4种斜棋的分布呈现在平面上,通过各种对位关系的梳理,有以下一系列发现:

(1)内檐四正方位的67.5°斜棋与三层所供奉四方佛对位(图7);

(2)连接内檐四偏方位45°斜棋的参考线恰好通过外檐角柱(图8);

(3)内檐柱连线的延长线恰好通过外檐明间檐柱;

(4)八角佛坛的角部与外檐柱连线平行于角乳袱,67.5°斜棋恰落在连线与内檐柱列的交点上。

张十庆在《(营造法式)八棱模式与应县木塔的尺度设计》中讨论了《营造法式》记载的中国古代建筑设计正八边形的传统模式,并指出木塔第三层的八棱平面以该模式的6倍值形式构成,即边长为30尺,并且内外径之差为外边长,即槽深15尺(图9)。结合这一成果,验证以上种种几何对位关系,进一步说明木塔斜棋的形式及其位置与像设、佛坛,乃至整体平面构成等诸多要素相关,布置斜棋必然是平面设计中重要的一环。

此外,在同时使用两种斜棋的辽金佛殿中,可见当心间用60°,次间或梢间用45°的规则。如善化寺大殿当心间用60°斜棋,两次间则仅在外跳用45°斜棋,里跳为正出华棋。同样,保留辽风的上华严寺大殿在明间用60°斜棋,梢间用45°斜棋;善化寺普贤阁仅在当心间用60°斜棋,却在角部使用了抹角华棋,同样形成45°拱卫60°的布局。在应县木塔三层,67.5°斜棋被用于正对佛像的正方位,45°斜棋用于偏方位,也揭示了二者的等级差(图10)。

三、木塔信仰体系的立体构成

若要理解在立体空间中斗棋运用的规则,就需要回到佛塔這一宗教建筑的本质上来。莫宗江在《札记》开篇即指出“我们目前的分析仍是工程技术和艺术造型处理方面的手法分析;在这些之前的‘宗教功能的要求尚须深入研究”[16]。1990年代以后,域外学者朴亨国发表于1998年的论文[17]和中国学者罗熠发表于2001年的论文[18],从图像学的角度分析了应县木塔各层塑像所依据的宗教思想,从而推进了这方面的工作。因朴亨国与罗熠在一些细节上持不同观点,笔者在此先对二人的研究成果作一综述。

关于一层,罗熠认为作为主尊的释迦与其前世六佛的壁画共同构成传统七佛,这一释迦佛是七佛中的释迦,而内槽门两侧的弟子像可能为后世不通义理的信徒进行的补绘。朴亨国则认为一层主尊被六佛、二弟子、四天王、女供养人重重围合,应具有全塔最高等级的复合尊格,其一如塔名“释迦塔”所示应具有释迦佛的性格,其二莲华座上的化佛暗示其有报身卢舍那佛的性格,其三综合墙壁上的六佛画像,又可看作是七佛中的释迦佛。

二层为中央主尊加二菩萨坐像并二菩萨立像。罗熠认为是经典的“华严三圣”组合,主尊为毗卢遮那佛。朴亨国则梳理了三尊形式成立的过程,认为毗卢遮那三尊的出现基于“八十华严”思想,晚于释迦和卢舍那三尊。并参考法门寺地宫舍利函的图像,提出释迦三尊和金刚界三尊的普贤、文殊位置相反,加诸现存金刚界三尊图像均为主尊左侧文殊,右侧普贤,而木塔二层主尊左侧为普贤,右侧为文殊,故据此判断二层主尊应为释迦。

三层的四尊佛像是金刚界五方佛中的四方佛,这一点并无争议。而针对为何三层中央没有供奉主尊,两位学者给出了不同的解释。朴亨国认为三层的四方佛与五层的八大菩萨共享五层中央的主尊,并推测五层主尊为毗卢遮那,而非金刚界大日如来。罗熠则认为三层不出现主尊,是因为佛塔本身即是毗卢遮那佛的三昧耶形,并枚举金刚界九会曼荼罗图“三昧耶会”中央月轮内塔的形象,以及大理千寻塔、朝阳北塔等四面设四方佛的方塔为例,推断木塔三层造像表现的是经过提炼的金刚界曼荼罗坛。

四层主尊佛旁立二弟子像,前方左右分立骑狮文殊和骑象普贤及侍者。因二弟子像的标示性,可知主尊为释迦。罗熠从1974年四层主尊胎内发现的经卷以释迦所说《妙法莲华经》为最多,进一步论证四层主尊就是全塔的主尊释迦,并再次以二层佛像胎内装藏等级低于四层,重申二层主尊应为毗卢遮那佛的观点。

五层的主尊加八大菩萨也非常具有识别性?。而对于结智拳印的主尊,两位学者又有不同的解释。朴亨国先从图像的发展过程排除了木塔供奉纯密金刚界大日如来的选项,认为主尊是毗卢遮那佛,继而认为其如来相体现了辽代以后以华严思想为基础对密教形象进行的调整。罗熠则注意到各地的一佛八菩萨图像中,主尊均为持禅定印的胎藏界毗卢遮那佛,而木塔和朝阳北塔天宫图像的主尊持智拳印,代表金刚界毗卢遮那佛。罗熠解释密教教法中胎藏界表“因”,金刚界表“果”,作为供奉舍利的佛塔,采用“果”位的金刚界形象是合理的。

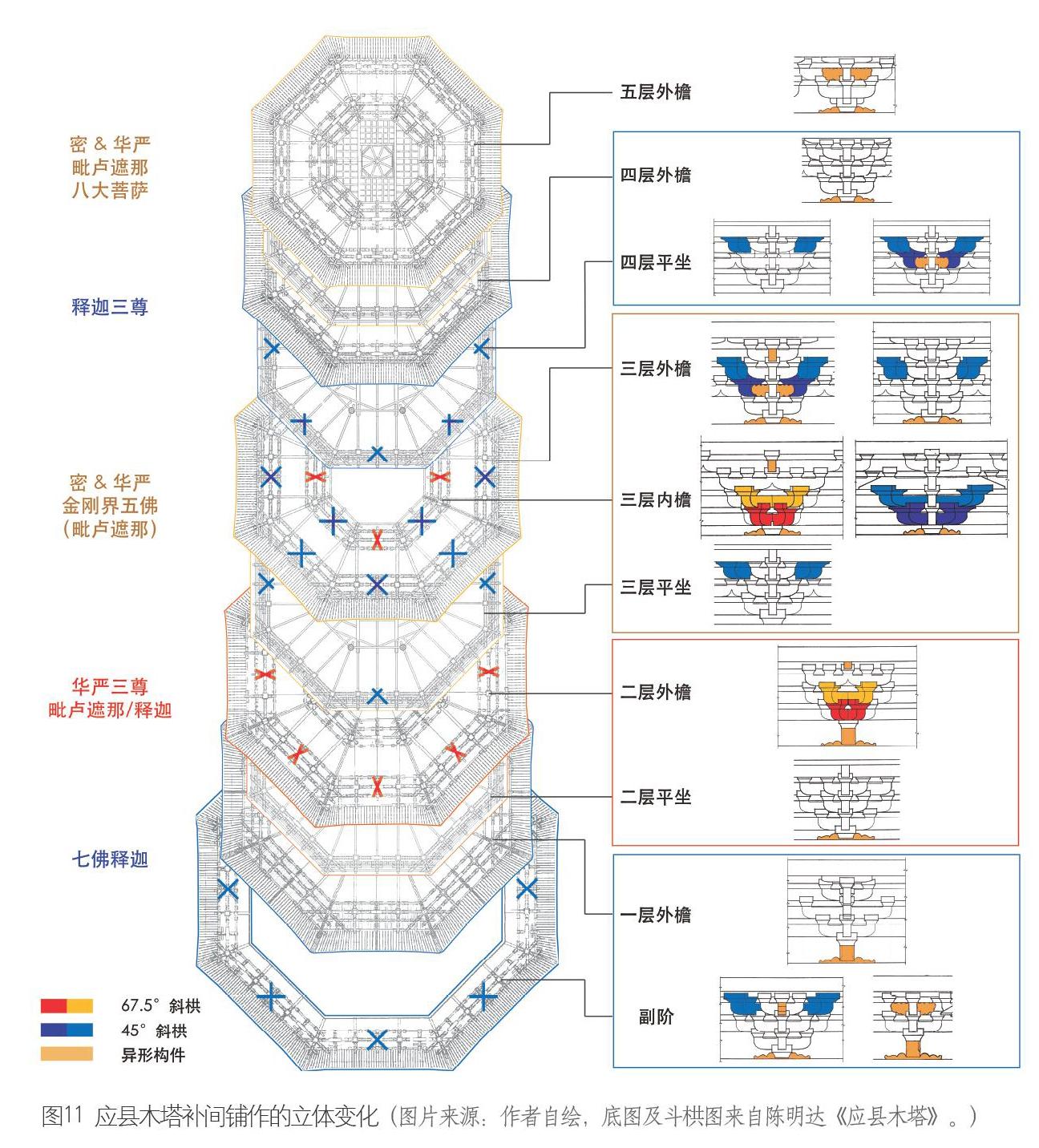

综上,两位学者在解读造像尊名的细节上虽有分歧,然而从整体看均阐明了释迦塔的各层塑像构成了密宗和华严相融合的立体表现,其信仰体系反映了典型的辽代佛教显密圆通的特征。每一层的尊像等级相当,各有偏重,其中二、四层基于华严思想,而三、五层密宗色彩浓厚。木塔就像把五座同等级的殿堂竖向叠加。 再回到建筑特征的讨论上来,首先可以解答内檐斗棋保持相同跳高,应源自各层佛像相等的尊格。其次对于理解各层斗棋的变化,像设也提供了一些思路。纵观全塔的斜棋(图11),可得如下分布信息:

副阶:各面明间补间出45°单抄斜棋;

二层外檐:各面补间出67.5°双抄斜棋;

三层平坐:四正方位补间出45°单抄斜棋;

三层外檐:四正方位补间出45°双抄斜棋,四偏方位补间出45°单抄斜棋;

三层内檐:四正方位补间出67.5°双抄斜棋,四偏方位补间出45°双抄斜棋;

四层平坐:四正方位补间出45°单抄斜棋,四偏方位补间出45°双抄斜棋。

可见除副阶补间外,斜棋集中出现在二、三、四层。特别是供奉金刚界四佛的三层,平坐、内檐、外檐都在正方向与偏方向上作了区分。如果按照罗熠的解释,四方佛中央抽象的佛塔本身代表了毗卢遮那佛的三昧耶形,那么在第三层使用丰富的斜棋形式结成曼荼罗坛,可以作为一个合理的解释。引人发问的是,紧邻其上的四层平坐颠倒了三层使用斜棋的逻辑,在四偏方向上用双抄斜棋加翼形棋,四正方向用单抄斜棋。究竟是只求三、四层之间的错位变化,还是另有依据,需要更多材料才能讨论。另一个值得关注的问题是,参考三层对方位的层层强调,五层的密宗系像设应该也很重视方位,但是五层的八大菩萨与主尊一起面南而坐,或许可以解释为何五层没有用斗棋区分方位。

朴亨国在探讨造像思想的同时,从美术史角度分析了四层造像的风格,认为普贤菩萨的圆润面相反映出典型的十一世纪菩萨像的特点,此外,结合主尊释迦的塑像风格与胎内发现的藏品,将造像年代区间缩小至1123—1126年间,正是应州受到金兵攻打并终至沦陷的时期。塑像的制作年代可以从侧面佐证四层以上建筑在此时应已建设完成。综上,对于应县木塔宗教图像的深入认识,无疑是推进木塔遗产价值研究的重要方面?[19]。

?孙华曾举例应县木塔自营造学社考察以来从建筑历史角度得到了细致的研究,但是过去对于塑像年代的判断失误,造成对木塔价值认识的不全面,未能从遗产整体上阐述其价值。参见:孙华遗产价值的若干问题——遗产价值的本质、属性、结构、类型和评价[J]中国文化遗产,2019(1)

四、结语

文章梳理了自20世纪初以来中日学者针对应县木塔开展的调查研究,讨论了不同研究视角的差别。发现对于应县木塔的遗产价值认识而言,历史价值与科学价值的讨论在几辈学人的努力下已有丰硕的成果。相比之下,应县木塔作为伟大的宗教艺术,对其艺术价值的阐述却因为内容(宗教意涵)的缺位而被忽视。笔者在前辈学者的成果基础上,聚焦应县木塔变化丰富的斗棋,探讨其如何参与宗教空间营造,试图挖掘木塔所蕴含的艺术价值。自伊东忠太赞叹木塔“意匠纵横”以来,对于木塔斗棋的多样性,中日学者虽均有提及,却一直未有体系化的阐释。本研究的视角有赖伊东忠太、梁思成诸先学的启发,研究方法则借鉴陈明达先生对于木塔整体与细部关系的解读,并引征塑像研究成果,尝试还原基于信仰体系的宗教空间构成,继而在这一空间中解读应县木塔的斗棋意匠。

需要反思的是,本文受笔者能力和调查条件所限,未能在深入的科学勘察基础上,以详实的建筑本体研究为前提进行论述,导致对历史原状的辨析缺席。近年来,以科学手段进行的应县木塔调查持续开展,包括构件碳十四测年的建筑考古成果尚待发表。但就目前掌握的材料而言,木塔中的一些做法确实显示出与一般规律不同的逻辑,如二、三,四层外槽楼板均有向外的倾斜坡度,而仅第五层楼板归平。这些现象是否指向木塔原状的变更,还有赖更深入的调查研究来解答。

最后笔者希望提出的是,古代建筑遗产的价值是多方面的,古代建筑设计中所蕴含的艺术价值是可以被阐释的。对于应县木塔这样巨大的艺术宝库而言,开展多角度的协作调查研究应是全面认识其价值的必要条件。

(殷力欣先生分享了珍贵的资料,丁垚老师、永昕群老师在历次现场调研和讨论中给予了许多启发和指点,特此致谢、)参考文献:

[1]伊东忠太北清建筑调查报告[J].建筑杂志,1902.卷189 (9):253—284

[2]梁思成山西应县佛官寺辽释迦木塔[M]//梁思成全集(第十卷)北京:中国建筑工业出版社,2007;6—118.

[3]莫宗江应县朔县及太原晋祠之古代建筑[c]//雁北文物勘查团雁北文物勘查团报告1951;155—175

[4]陈明达应县木塔[M]北京:文物出版社,1980

[5]李志荣应县木塔的原状——两部应县木塔调查报告阅读札记[G]//中国考古学会第十四次年会论文集北京 文物出版社,2012. 528—547

[6]伊东忠太伊束忠太兄同野帖清国I[M]东京:柏书房株式会社,1990;154—159

[7]伊东忠太.支那旅行谈其@—[M]//伊束忠太建篥文献(第5卷):兄学纪行东京龙吟社,1936:129

[8]小野胜年.[J】束洋史研究,1938,卷4 (1):50—59

[9]村田治郎.庭骶佛宫寺@大木塔[J]日本建筑学会论文集,1939,卷13:333—342

[10]长广敏雄云冈日记——战争时期的佛教石窟调查[M]王雁卿,译北京文物出版社,2009:117—120

[11]长广敏雄访中旅行记[J].史株,1963,卷46 (3);499—507

[12][16]莫宗江《应县木塔》读后札记[c]//建筑史论文集(15)北京清华大学出版社,2002;89—92

[13]傅熹年中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究[M]北京 中国建筑工业出版社,2001:171—174

[14]肖曼山西应县木塔的尺度规律[J]西南交通大学学报,2004 (6)

[15]张十庆《营造法式》八棱模式与应县木塔的尺度设计[J]建筑史,2009 (2)

[17]朴亨国中国山西省庙果仫宫寺积迦塔(庙果木塔)0塑像群制作年代扫造像思想中心[C]//名古屋大学古川稳合研究资料馆辗告,1 998,卷14:55—81

[18]罗熠应县木塔塑像的宗教崇拜体系[c]//艺术史研究(12)广州:中山大学出版社,2010:189—216

[19]孙华遗产价值的若干问题——遗产价值的本质、属性、结构、类型和评价[J]中国文化遗产,2019(1)

(责任编辑:孙秀丽)

?关于五层的八大菩萨信仰,近年成叙永发表的论文有细致的梳理。参见:成叙永辽代八大菩萨造像研究[C]//辽宁省博物馆,辽宁省辽金契丹女真史研究会辽金历史与考古(第7辑)沈阳:辽宁教育出版社,2017 :81—109

⑩不可否认,后世增添的一跳华栱下的支柱更加剧了这种迷惑性。

?梁思成描述第一层外檐的补间铺作“至于下昂则与柱头枋相交后,昂尾便切断后面并没有交代;全部斗棋显然呈露外重内轻的倾向,由结构方面着眼,在一座诚实的建筑物上发现这种口强的部分,实在是很可惜的。”参见:梁思成山西应县佛官寺辽释迦木塔[M]//梁思成全集(第十卷)北京:中国建筑工业出版社,2007. 51-52

⑧陈明达在《应县木塔》一书中阐述了斗棋的“基本做法”和“具体做法”,解释基本做法为每层的斗棋、梁枋组成一个八边形中空的结构层,又从用于不同位置(即适应结构需要)和適应断面、立面构图两个问题讨论了斗棋的具体做法。参见:陈明达应县木塔[M]北京:文物出版社,1980. 47-48

⑨此处沿用陈明达将内檐向佛像一侧称为外跳、向外槽一侧称为里跳的表述,外跳非六铺作的唯一例外是第五层南北两侧承六椽袱的两朵转角铺作仅出3跳。

⑥陈明达在外檐发现了一组基本恒定的数据,即每一层普拍枋上皮至上一层普拍枋上皮的高度=8.83米,这一数值与第三层柱头面阔相等,经验算后认定其为外立面整体构图和决定塔身各部分尺寸的标准数据。

⑦见《(应县木塔)读后札记》文后殷力欣撰写的整理者后记。

④据后来村田治郎在《臆繇佛宫寺@大木塔》一文注释中记述,他听闻人类学家鸟居龙藏的儿子留学北京期间曾至应县拍过木塔的照片,在自己抵达前不久鸟居龙藏本人也曾短暂在应县停留。但鸟居父子后来从未发表有关木塔的文字。参见:村田治郎臆繇佛宫寺@大木塔[C]//建筑学会论文集(13),1939:333-342

⑤这张照片无拍摄者署名,仅标注为Private Phot,因此村田推测并非喜龙仁亲自摄影。参见:Siren Osvald.A History of Early ChineseArt (4) Architecture[M] London: Ernest Benn, 1930:Plate 35

②原件现由日本建筑学会收藏。

③在旅行日记《南船北马(天)》中,伊东忠太详细记录了1902年6月20—21日考察应县木塔时的情形。6月20日早晨,伊东一行四人从南米庄出发南下,中午渡过桑干河,在“三木城” (应为三门城村)稍事午休后,14点半再次启程,在距离应县县城约三十里开外时望见体量巨大的木塔,入城后发现其正与事先查阅的文献中记载的辽代木塔相符。这一意外发现令伊东忠太欣喜若狂,但为木塔拍照时被数百居民层层围观,从留下的照片可知当时是从正西面拍摄了木塔全景,近景中确有不少围观者。当晚借宿塔旁耶稣教会堂。6月21日,伊东忠太清晨4点起床调查木塔,8点返回住处,9点多出发继续南行。他在日记中坦言虽然想用三天时间仔细调查木塔,却仅能停留数小时实为遗憾。

①参见《梁思成全集》(第十卷)林洙撰“编者的话”。