锂动力电池产业有毒有害物质筛查及对策研究*

蒋京呈 菅小东 林 军 潘 寻

(生态环境部固体废物与化学品管理技术中心,北京 100029)

大力发展新能源汽车有利于建立健全绿色低碳循环发展经济体系,培育新的经济增长点和国际竞争优势,构建清洁低碳、安全高效的能源体系,推进资源全面节约和循环利用。国务院发布的《节能与新能源汽车产业发展规划(2012—2020年)》提出了“到2020年,纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超过500万辆”的发展目标[1]。经过近10年来一系列政策扶持、财政补贴、试点示范、技术革新,我国新能源汽车产业长足发展。2019年,我国新能源汽车产量124万辆,保有量超过381万辆,市场规模连续5年居全球首位;其中,电动汽车产量102万辆,占我国新能源汽车总产量的比例超过82%[2]。

动力电池是电动汽车动力系统的核心。其中,锂动力电池具有工作电压高、体积小、重量轻、比能量大、循环寿命长等优点,成为电动汽车未来主要的技术突破方向。随着新能源汽车保有量不断扩大,锂动力电池产业产生的环境问题逐步凸显,如何实现产业可持续健康发展日益引起社会各方关注。

锂动力电池退役后,如不进行合理回收、处置和再利用,不仅会造成资源的巨大浪费,而且电池中的重金属、溶剂及各类有机物添加剂也会对土壤、水、大气产生环境风险,并带来较高的环境治理成本。因此,本研究系统梳理了锂动力电池产业原材料化学物质组成及主要污染物,形成了产业有毒有害物质清单;在分析清单物质受国内外污染物排放标准管控现状、物质自身危害属性的基础上识别了产业重点有毒有害物质,并针对其环境暴露和危害提出了相关对策建议。此研究旨在为相关部门制定或完善产业环保政策,降低环境安全风险,进而为锂动力电池产业健康可持续发展提供决策支持。

1 锂动力电池组成与有毒有害物质基础清单

1.1 正极材料

锂动力电池产业链中市场规模最大、产值最高的是正极材料,因其性能决定了电池的能量密度、寿命、安全性、使用领域等,因此成为锂动力电池的核心关键材料。为了实现能量存储与释放的功能,正极材料需要有稳定的电化学性能、不易分解的结构、较高的氧化还原电位和比容量[3]。

目前常用的正极材料主要包括磷酸铁锂(LiFePO4)、钴酸锂(LiCoO2)、镍酸锂(LiNiO2)、锰酸锂(LiMn2O4)和以镍钴锰酸锂(NCM)为代表的三元材料;导电剂主要是炭黑、石墨、碳纳米管、石墨烯等。正极材料(占正极总质量的90%左右)和导电剂(占正极总质量的7%~8%)、黏结剂(占正极总质量的3%~4%)混合后均匀涂布在铝箔上,质量总计约占锂动力电池的30%左右,成本占锂动力电池的30%~40%。

1.2 负极材料

锂动力电池的负极材料作为储锂的主体,在充放电过程中实现锂离子的嵌入和脱嵌。负极材料主要影响锂动力电池的首次充放电效率、循环性能等,质量约占锂动力电池的15%左右,成本占锂动力电池的10%左右,也是关键材料之一[4]。

负极材料一般分为碳系和非碳系两类,其中碳系负极可分为石墨、中间相炭微球等;非碳系负极包括钛酸锂(Li2TiO3)、锡类合金、硅类合金等。基于成本与性能的综合考虑,目前市场上锂动力电池厂商主要选择石墨作为锂动力电池的负极材料,石墨包括人造石墨和天然石墨,目前人造石墨已成为主流。此外,在负极材料生产过程中还需要用到一定的铜箔和以丁苯乳液、羧甲基纤维素黏结剂为代表的黏结剂。

1.3 电解液

电解液在正负电极间起到运输电荷的作用,影响着锂动力电池的能量密度、功率密度、循环寿命、安全性能等因素,约占锂动力电池质量的15%左右。电解液由电解质、溶剂和添加剂组成,具体比例因种类与厂家而异。

电解质(占电解液质量的12%左右)通常为锂盐,主要包括六氟磷酸锂(LiPF6)、六氟砷酸锂(LiAsF6)、四氟硼酸锂(LiBF4)和高氯酸锂(LiClO4)等。溶剂(占电解液质量的84%左右)通常为碳酸甲乙酯(EMC)、碳酸二甲酯(DMC)、碳酸二乙酯(DEC)、碳酸甲丙酯(MPC)、碳酸乙烯酯(EC)和碳酸丙烯酯(PC)等。添加剂(占电解液质量的4%左右)主要包括成膜添加剂、导电添加剂、阻燃添加剂、过充保护添加剂等,其成分主要是碳酸亚乙烯酯(VC)、1,3-丙烷磺酸内酯(PS)、1,3-丙烯磺酸内酯(PRS)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)、双三氟甲烷磺酰亚胺锂(BSL)及环己基苯(CHB)等。

1.4 隔 膜

电池的存储能量尽可能多而体积尽可能小,但正负电极之间短路成为一个巨大的风险。隔膜位于锂动力电池内部正负电极之间,在保证锂离子通过的同时,阻碍电子传输,从而预防正负电极材料短路。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响电池的容量、循环以及安全性能等,性能优异的隔膜对提高电池的综合性能具有重要的作用,其占电池总成本的10%以内。大规模商品化的锂动力电池隔膜生产材料以聚烯烃为主,主要包括聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、PE-PP复合材料等。隔膜质量约占锂动力电池质量的12%左右[5-6]。

1.5 黏结剂

黏结剂的主要作用是连接电极活性物质、导电剂和电极集流体,使它们之间具有整体性,从而减小电极的阻抗[7]。聚偏氟乙烯(PVDF)、偏氟乙烯(VDF)、聚四氟乙烯(PTFE)、丁苯橡胶(SBR)、羧甲基纤维素钠(CMC)是锂动力电池最常用的黏结剂。

除了上述已提到的原材料物质,锂动力电池在生产和再生过程中还会新加入物质或者产生二次污染物。比如在生产过程中,N-甲基吡咯烷酮(NMP)常用作浆料制备过程中的溶剂溶解正极材料、导电剂及黏结剂。在再生过程中的放电环节,电解液中的LiPF6会分解生成五氟化磷(PF5),并进一步水解生成HF;在热解环节,HF和碱液喷淋的石灰乳液反应生成CaF2,P2O5与石灰乳液生成Ca3(PO4)2等。

1.6 产业有毒有害物质基础清单

由于我国废旧锂动力电池尚不能全部回收,而且也存在回收处置不当、污染控制不力等问题,因此,锂动力电池生产和再生过程中新加入的物质和产生的污染物均有进入环境和产生环境风险的可能。基于全生命周期环境风险防控,将锂动力电池产业链涉及的原材料物质和再生污染物全部纳入有毒有害物质筛查范围,建立产业有毒有害物质基础清单。基础清单包括51种物质,其中原材料物质34种,分别为前文提到的LiPF6、LiAsF6、LiBF4、LiClO4、EMC、DMC、DEC、MPC、EC、PC、VC、PS、PRS、FEC、BSL、CHB、LiCoO2、LiMn2O4、LiNiO2、LiFePO4、NCM、炭黑、碳纳米管、石墨、石墨烯、Li2TiO3、PE、PP、PVDF、VDF、PTFE、SBR、CMC、NMP;再生污染物17种,分别为H2SO4、HCl、LiF、PF5、P2O5、HF、CO、CH4、H2、CaF2、Ca3(PO4)2、CaSO4、CuS、H2S、Fe(OH)3、Al(OH)3、MgF2。

2 产业有毒有害物质筛查

2.1 筛查方法

基于基础清单,按以下方法筛查有毒有害物质,形成有毒有害物质清单:

(1) 按照我国锂动力电池生产企业及再生企业污染物排放标准检索基础清单中的51种物质,列入上述标准的物质纳入有毒有害物质清单;(2)采用美国、欧盟、日本、加拿大有毒有害物质及化学品公约等23项管控目录检索基础清单中的51种物质,列入上述任何1项管控目录的物质纳入有毒有害物质清单;(3)查询基础清单中51种物质的全球化学品统一分类和标签制度(GHS)分类属性,重点考虑将具有两类及以上危害属性的物质纳入有毒有害物质清单,暂不考虑仅具有眼刺激/损伤、皮肤刺激/腐蚀或皮肤致敏性健康危害效应的物质。

2.2 纳入国家污染物控制标准管控的有毒有害物质

我国锂动力电池生产企业污染物排放需满足《电池工业污染物排放标准》(GB 30484—2013)中“锂离子电池”部分相关要求。如果企业利用锅炉提供热能,污染物排放需满足《锅炉大气污染物排放标准》(GB 13271—2014)要求。废旧动力蓄电池综合利用企业污染物排放应符合GB 30484—2013、《大气污染物综合排放标准》(GB 16297—1996)、《污水综合排放标准》(GB 8978—1996)要求;燃烧室烟气需满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB 31573—2015)及《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB12/ 524—2014)要求;废水污染物排放应符合GB 31573—2015及《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962—2015)要求。在基础清单中,有21种物质被列入上述污染物排放标准管制对象,分别为:LiPF6、LiAsF6、LiBF4、LiCoO2、LiMn2O4、LiNiO2、NCM、炭黑、碳纳米管、石墨、石墨烯、H2SO4、HCl、LiF、PF5、HF、CaF2、CaSO4、CuS、H2S、MgF2。

2.3 纳入国际管控目录的有毒有害物质

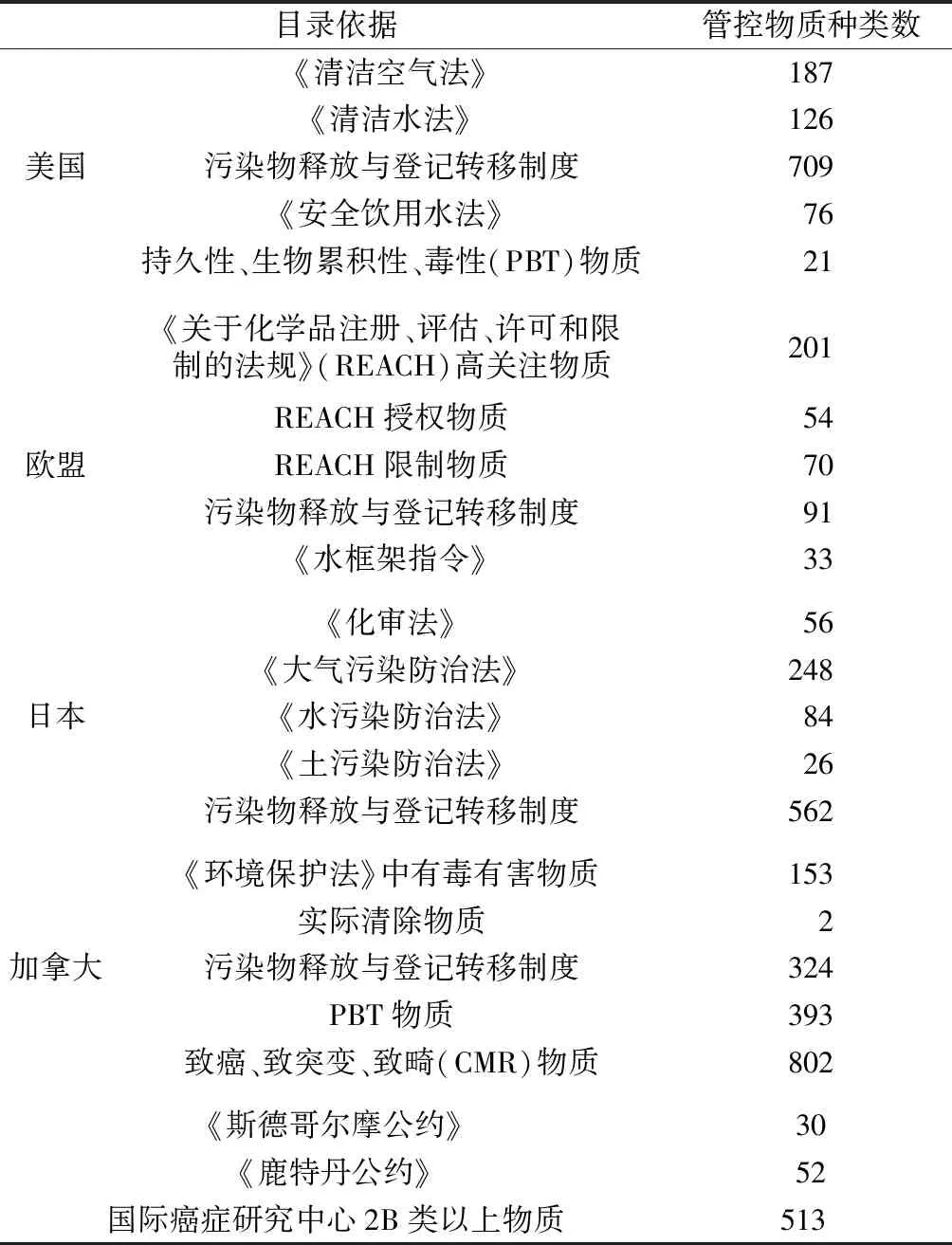

美国、欧盟、日本、加拿大等化学品管理起步较早,在化学物质危害属性研究和风险评估领域有一定基础,已发布了多个目录对有毒有害物质或污染物实施管控。此外,联合国环境规划署和粮食与农业组织提出了需要在全球范围实施《斯德哥尔摩公约》和《鹿特丹公约》管控物质目录,国际癌症研究中心提出了需要广泛关注2B类以上的物质目录。各目录及管控物质种类数见表1。

表1 国际有毒有害物质管控目录

采用表1对基础清单中的51种物质进行筛选,结果见表2,有17种物质被纳入上述管控目录中的至少1项。虽然Al(OH)3被美国《安全饮用水法》和日本《水污染防治法》均列入管控目录,主要原因是Al(OH)3可使水质浑浊而导致外观不达标,因此未将Al(OH)3纳入有毒有害物质清单。

表2 基础清单物质纳入国际有毒有害物质管控目录情况1)

2.4 具有较高环境和健康危害的有毒有害物质

基于中国《危险化学品目录(2015版)实施指南(试行)》、欧盟《物质和混合物分类、标签和包装法规》(CLP)以及日本GHS-J数据库,对基础清单中的51种物质的GHS分类结果进行查询。将具有两类及以上下述危害属性的物质列为有毒有害物质,包括水生急性毒性、水生慢性毒性、生殖毒性、致癌性、致突变、急性毒性(吸入)、急性毒性(经口)、急性毒性(经皮)、特定靶器官毒性(单次接触)和特定靶器官毒性(反复接触)等环境和健康毒性。经筛选,基础清单中有16种物质符合该标准,分别为LiPF6、LiAsF6、LiBF4、EC、VC、PS、FEC、BSL、CHB、LiCoO2、炭黑、NMP、HF、CO、CuS及H2S。

2.5 产业有毒有害物质清单

将纳入我国污染物排放标准、国际有毒有害物质管控目录以及具有两类以上特定健康危害或环境危害的物质汇总,归纳得到锂动力电池产业有毒有害物质清单。该清单共包括有毒有害物质29种,其中原材料物质17种,再生污染物12种,具体见表3。

表3 锂动力电池产业有毒有害物质清单

3 重点有毒有害物质环境风险分析

在筛查出的29种有毒有害物质中,21种物质已纳入我国现行污染物排放标准,1种物质(CO)列入《环境空气质量标准》(GB 3095—2012),而对于其余7种物质我国尚无环境标准对其排放或环境风险实施控制,这7种物质分别是:EC、VC、PS、FEC、BSL、CHB和NMP,其中前6种物质来源于锂动力电池电解液,NMP为锂动力电池生产过程中新加入物质。以下着重对这7种有毒有害物质进行环境风险分析。

3.1 重点有毒有害物质生产和使用

根据2016年生态环境部固体废物与化学品管理技术中心开展的全国化学品生产使用情况调查结果,除BSL,其他6种有毒有害物质均可检索到生产及使用相关信息,具体情况如下:

全国有11家EC生产使用企业,其中生产企业两家,年生产总量11 660 t;使用企业9家,年使用总量7 500 t,其中,用于生产锂动力电池电解液的使用量4 851 t,占使用总量的64.7%。

全国有7家VC生产使用企业,其中生产企业4家,年生产总量1 151 t;使用企业3家,年使用总量97.4 t,其中,用于生产锂动力电池电解液的使用量88.8 t,占使用总量的91.2%。

全国有8家PS生产使用企业,其中生产企业4家,年生产总量1 116 t;使用企业4家,年使用总量104.7 t,其中,用于生产锂动力电池电解液的使用量41.2 t,占使用总量的39.4%。

全国有6家FEC生产使用企业,其中生产企业4家,年生产总量4 072 t;使用企业两家,年使用总量710 t,全部用于生产锂动力电池电解液。

全国有两家CHB使用企业,年使用总量14.4 t,其中用于生产锂动力电池电解液的使用量0.88 t,占使用总量的6.1%。

全国有82家NMP生产使用企业,其中生产企业15家,年生产总量76 872 t;使用企业67家,年使用总量44 082 t,NMP主要用于合成反应溶剂、提取/提纯溶剂、清洗溶剂等。

3.2 重点有毒有害物质环境危害分析

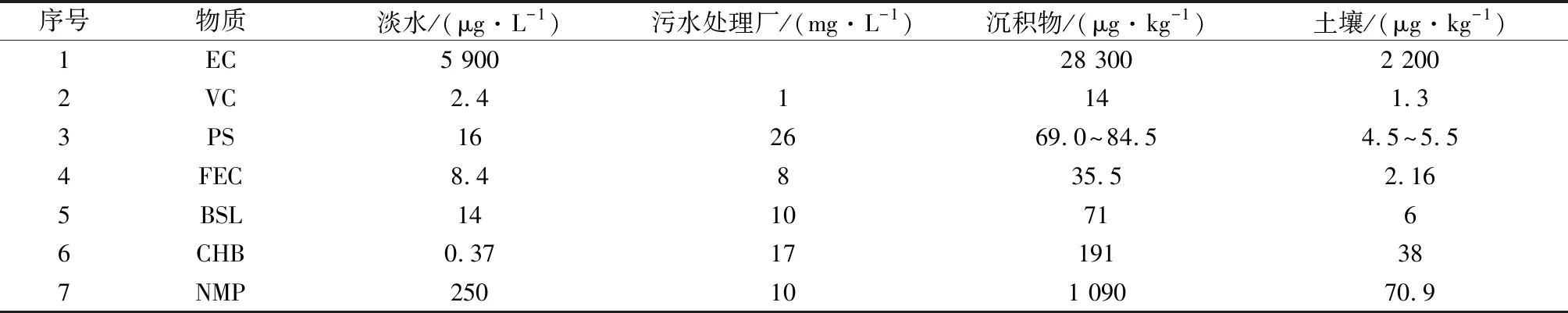

预测无效应浓度(PNEC,以质量浓度计)是化学品剂量(浓度)-反应(效应)评估的阈值,一般情况下毒性越大的物质PNEC越小。基于欧盟化学品管理局(ECHA)建立并维护的CHEM数据库[8],查询7种重点有毒有害物质在淡水、污水处理厂、沉积物和土壤中的PNEC,结果见表4。

表4 7种重点有毒有害物质在不同环境介质中的PNEC

7种重点有毒有害物质中,除EC在污水处理厂介质中无PNEC外,其余均具有明确的PNEC。在淡水中,CHB的PNEC最低;在污水处理厂、沉积物和土壤中,VC的PNEC均最低。7种重点物质已被纳入欧盟、美国、日本多个有毒有害物质管控目录,其中,NMP已在欧盟地区完全禁用。就锂动力电池产业而言,除常规污染物外,还应特别关注废弃电解液和生产环节使用的有毒有害物质的环境风险。

4 对策建议

锂动力电池产业链条长、环节多、范围广,涉及管理制度、政策衔接及市场机制等诸多方面。2018年全国锂动力电池报废量为53 000~74 000 t,正规渠道回收量为5 000~13 000 t,正规渠道回收比例不超过20%[9]。大量废旧电池的利用处置不可控,造成资源浪费和环境污染风险。加强锂动力电池产业有毒有害物质环境风险防控,构建高效的锂动力电池回收利用体系,是有效降低环境风险、推动我国新能源汽车产业可持续发展的根本路径。因此,提出以下建议:

一是加强电池生产企业的有毒有害物质管理,制定完善产业标准和产品标准,推行清洁生产技术,严格控制电解液溶剂、添加剂等原材料的添加和使用,并逐步实现低有机溶剂、添加剂替代技术,从源头降低其后续进入环境的风险。

二是加强锂动力电池回收处理过程的污染防治,制定技术规范,指导再生企业规范预处理技术、资源再生技术以及污染控制工艺、设施和效率,减少重金属、持久性有机污染物(POPs)以及环境危害较大的有毒有害物质的排放。

三是提高行业环境准入标准,引导企业合理布局。推动江西、湖南等产业聚集地区尽快制定并发布废锂动力电池处理行业污染物排放标准,严控企业污染物排放水平和强度。建立定期巡查和抽查制度,依法依规处理排放不达标企业。

四是开展锂动力电池生产行业和综合利用行业污染物专项调查,摸清行业污染物生产和排放底数,围绕重点有毒有害物质向环境中的释放途径、迁移转化规律、环境暴露水平和环境效应开展研究,为后续环境管理决策制定提供科学依据。