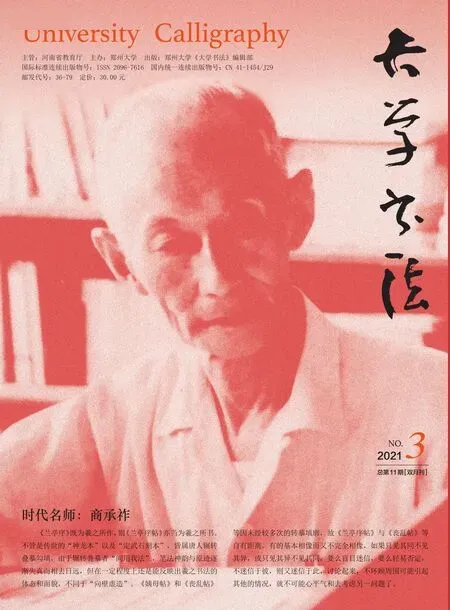

商承祚先生学术成就述要

⊙ 陈炜湛

商先生的学术成就是巨大的,也是多方面的。就古文字学而言,自当首推其甲骨文研究。而论其甲骨文研究,又当首推其成名之作,即上文已提到的《殷虚文字类编》。这是在罗振玉指导下编成的一部甲骨文字典。编撰之时,虽然有罗氏考释作依据,但他并不墨守师说,而是在刻苦钻研的基础上,独立思考,大胆创新,勇立新说。此书依《说文解字》体例编排,计收单字790字,重文3340字, 凡罗氏有说解者照录之,商先生另有见解之字或新释者则以“祚案”别之。卷中称“祚案”者达166条,其中纯属独自立说者103条,附申罗说、引申王国维之说者60余条。王国维为此书作序,称商先生为“今世弱冠治古文字学者”四人之一(其余三人为嘉兴唐立庵友兰、东莞容希伯庚、胶州柯纯卿昌济),并给此书以高度评价。

《类编》面世11年之后,孙海波撰《甲骨文编》出版。《文编》以《类编》为基础,大有增益。商先生所释诸字,《文编》大多采录,或录其说,或仅云“商承祚释某”,或因已得公认而未再注明。

现距《类编》出版,已七十有八年。经过四分之三世纪的检验,证明商先生当年所释之字大部分仍是“极精确”的。许多字目下已成定论,而世人鲜知为先生冠年所释。

据商先生回忆,此书第一次印了一百部,其中宣纸本三十部,前后约印五百部,日本销了百余。书版在抗日战争时期被人破来当柴烧了。海内流传仅四百部,许多读者已不易见到。

《类编》的编撰与面世,说明商先生从事学术研究的起点已远远高出吴大澂等清代学者。卷中不乏批评吴氏《说文古籀补》之议论。其所以能如此,在于吴氏未及得见甲骨文而商先生直接以甲骨文为研究对象也。

继《类编》之后,直至抗战前夕,商先生于甲骨文致力甚勤,其所刊论著大致有两个方面:一是对已有资料的研究与诠释,包括单字的考释和大学授课的讲义;二是关于甲骨文新资料(拓片)的整理与考释。前者如《殷虚文字考》《殷虚文字用点之研究》《立字质疑》《释武》《释申》《殷商无四时说》以及《殷虚文字》《甲骨文字研究》《甲骨文及钟鼎文字研究》等(后三种为讲义石印本);后者则有《福氏所藏甲骨文字》与《殷契佚存》二书。这些论著,对于甲骨学的发展都起过积极作用,其中特别值得称道的是论文《殷商无四时说》与专著《殷契佚存》。

《殷商无四时说》发表于1932年清华大学《清华周刊》(第37卷第9、10期合刊即《文史专号》)。这是篇短小精悍的论文。前此叶玉森、董作宾均主商代四时之说,认为商有春、夏、秋、冬四季之分。商先生此文根据卜辞及文献记述,力主殷商无四时之说,认为其时只分春、秋两季,令读者耳目一新。后来于省吾先生论定“春”字,唐兰先生论定“秋”字,陈梦家先生著《殷虚卜辞综述》,亦认为“后世春、夏、秋、冬四季的分法,起于春秋以后,此以前恐怕只有两季”。甲骨文至今未见“夏”字,虽有“冬”字,其义却是终、竟,而非四时尽之“冬”。经过近七十年的检验,今日重读先生此文, 依然不能不为其精辟之论所折服,不能不承认先生此论之正确无误。

《殷契佚存》著于1933年,为金陵大学中国文化研究所专刊之一。此书著录六家所藏甲骨实物(何遂61片,美国施密士62片,王富晋27片,陈邦怀30片,于省吾7片,商先生自藏77片),三家拓本(孙壮193片,黄濬60片,商先生自藏483片),共1000片,并加考释。其中有许多未发表过的重要材料,为研究甲骨文者必备书籍之一。如书中的203片、266片等第三期卜辞即为甲骨断代之研究增添了标准片,第986片为殷代世系提供了自上甲至祖丁“十示”的准确次序;第426、427、518等片乃第五期兽肋骨记事刻辞,更是极为珍贵的史料。再如此书著录之施密士所藏甲骨,原物已归纽约哥伦比亚大学东亚图书馆,且有散佚与碎裂,卷内所载拓本尤显宝贵。在考释方面,本书亦多新创获。

商先生古文字学成就之第二组成部分,为其金文研究。先生自20世纪20年代末即致力于青铜器及其铭文之收集与研究,并一开始即注意辨伪。1929年发表之《评宝蕴楼彝器图录》一文为商先生关于金文研究之首篇著述。此文评容先生编著之《宝蕴楼彝器图录》,主要在于辨伪,指出该书首页之鼎“必赵宋之器”,第22页之鼎、46页之簋、88页之盉、108页之觚,文字必为后刻;并谓第5、12、17、30、50诸页所载商鼎,皆在可疑之列。此文刊出后,容庚先生作有《答商承祚先生评宝蕴楼彝器图录》一文,商先生复跋其后,一并刊诸中山大学《语言历史学研究所周刊》(第11集第121期)。答与跋除互相问难外,于二人之情谊、性格亦有所叙述,为古文字学史上一段佳话,特附记于此。

在铜器辨伪方面,商先生尚著有专文《古代彝器伪字研究》(1933年)。商先生晚年常说,他早年研究金文,是交了不少“学费”的,意即上了不少当,受了不少骗,买了不少假器,而后总结经验教训,才从正反两方面的比较中提高鉴别能力的。先生此文即专就伪器、伪字进行研究,揭发作伪者之伎俩。计列举五项:一、字体受宋人书本之影响;二、拼凑字句;三、删节文字;四、临写铭语;五、摹刻文字。并列举作伪之人,证例其详。去伪方能存真,故辨伪于古文字古器物研究至关重要,其有功学林,自不待言。容庚先生尝谓商先生“富收藏,精鉴别”,1940年著《商周彝器通考》时,《辨伪》章里特地介绍商先生此项研究成果,赞其“有独到处”。

商承祚 篆书 《咏蟹诗》轴

然而,若论商先生金文研究之代表作,则当推其1935年由金陵大学中国文化研究所影印出版之《十二家吉金图录》一书。此书集海内外12家所藏铜器169件编写而成,大部分是商周之器,少数为秦汉以后器。每器有图版、铭文及花纹,并著其色泽,详其尺寸,释其铭文且加考证。卷中奇器异文甚为丰富,特别其中有21件楚器,如楚王的鼎、盘、簠、剑,铸客的盘、罍、豆、簠,为研究楚文字与楚文化之绝好资料。此外,还收有陈侯午敦、邑斝等重要资料。有如《殷契佚存》为治甲骨文者所必备,此书亦为治金文者所不可或缺。

《十二家吉金图录》面世第二年,商先生又出版了《浑源彝器图》一书,著录山西浑源——春秋时晋国重地于1923年前后出土之铜器群二十七器。此书与《十二家》性质有异,但存古之功更胜于《十二家》,因浑源彝器出土后即散佚民间,部分已流失国外,全赖此书保存若干器之图形花纹资料,为研究春秋晋器提供了一批新材料。只是诸器均无铭,于古文字学仅有间接关系而已。

在战国及秦汉文字的研究领域,商先生前后倾注了半个多世纪心血,著述良多,其成就亦为世所瞩目。

首先,关于石刻文字及《说文》古文的研究。《类编》面世后,商先生便着手《石刻篆文编》的编辑,凡见到石刻文字的孤本和旧拓本,都不遗余力地搜集所需的材料,用双钩加以摹录。如是日积月累,至抗日战争初,在婺源里蕉乡整理成书。先生有五律一首题为《婺源里蕉乡避寇》记此:“厄运嗟阳九,幽栖此地偏。明窗含远岫,流水送寒烟。俗虑虽云涤,离愁只自煎。此心何所寄,聊写篆文编。”(据先生手稿过录)此后又经过不断的补充与修改,数易其稿,乃于1957年写定为14卷,由科学出版社出版。共摹录碑刻、碑额、题铭等95种石刻篆书资料,计录单字1231字,重文1680字,附录10字,共收入篆文2921字。除商代石簋断耳22字,石磬6字及少量的魏晋石刻外,大部分为战国秦汉文字。每字之下皆注明何碑何石,并录入有关此字的碑刻文句,于读者查考极为方便。此为迄今唯一的石刻篆文字典。在编撰过程中,择其文字须说明者为之说考,又成《字说》十四卷(1980年发表二十七则于《中山大学学报》第1期,1996年中华书局重印《石刻篆文编》,将《字说》全文附入)。《文编》及《字说》对于小篆及小篆以前文字的研究,对于文字形体演变的研究,都是一份重要的参考资料。

与石刻文字研究几乎同时进行的是对《说文》古文的研究。商先生从1934年着手作《说文中之古文考》,以甲骨文、金文、三体石经等资料对《说文》所载古文作诠释辨正。此稿于1937年12月完成于安徽屯溪,1940年5月写正于成都,曾连载于《金陵学报》。1981年秋汇集成册,上海古籍出版社1983年3月正式出版。从属稿之初至成书付梓,前后达40余年。卷中对许说或印证,或批评,对吴大澂之说亦多有订补,于研读《说文》者大有助益。

其次,关于楚文字的研究。早在抗战之前,商先生即注意收集楚器,对楚文字表现出浓厚的兴趣。抗战期间,即十分关注国之瑰宝长沙楚帛书的出土及流传情况。因从友人处收集到有朱栏和墨栏两款的若干残帛片,字亦较大,乃知帛书原有两张。1959年,先生得到帛书原大照片,遂克服帛书因折叠存放二千余年而造成的种种困难(如折叠处部分文字偏旁分家,拼合失形,帛屑粘着等),反复辨识,精心摹写,使帛书中部左右顺逆两篇文字(商先生定十三行者为甲篇,八行者为乙篇)及边文之可确认部分大大增加;计甲篇383字,乙篇270字,边文201字,共可确认854字。虽然其中亦有若干误字,却已比蔡(季襄)、饶(宗颐)、李(棪)、安(志敏)诸家摹本大大前进了一步,如视蔡本即增加近200字。在摹写的基础上,又据文献记载及其他古文字资料对帛书文字进行诠释,探讨其内容及性质,于1964年发表专论《战国楚帛书述略》。此文是据原大照片进行研究的诸家论文中创获最大的一篇,在帛书研究中代表了我国20世纪60年代的学术水平,是承上启下的力作。

先后于1957年和1960年在安徽寿县征集到的楚怀王六年所铸的鄂君启节(舟节二、车节二),这一重要的楚文字资料,同样引起商先生的研究兴致。所著《鄂君启节考》及《谈鄂君启节铭文中几个文字和几个地名等问题》二文,在文字的诠释方面多有创见,对节文的通读贡献良多,如对节文“母(毋)舍(梓)飤”的解释便与前出诸文不同,而更合情理。

这里有必要谈谈商先生对战国楚竹简的研究。我国自20世纪50年代初至60年代中,先后在湖南长沙、河南信阳、湖北江陵三地出土了七批战国楚竹简,计八百余枚,引起了海内外学术界的普遍注意和关心。商先生更以极大的热情与毅力开展研究工作。为使简文摹本精确无误,如实反映原字风貌,他分别于1961、1963、1973、1976年数度北上考察,至湘、鄂、豫、京等地目验原简,校改摹本,虽铢丝之微、毫发之异也悉心研究,审慎取舍。1964年先以信阳长台关一号墓出土竹书及遣策摹本与释文晒蓝,分贻学界友人,征求意见。嗣后复将其他几批竹简摹本释文晒蓝成册。1975年至1978年间,在他领导下,中山大学古文字学研究室成立楚简整理小组,开展楚简研究,以他原有的摹本、释文为基础,进行校核、拼接、考释。在他主持下,研究工作顺利进行,将八百余枚竹简缀合为五百三十余枚,除完成《战国楚竹简汇编》书稿外,还撰写了一组论文,陆续刊诸《文物》《中山大学学报》《古文字研究》等学术刊物。对于书稿与论文,商先生均细心校阅,予以审定。进入20世纪80年代以后,他不顾年事已高,仍孜孜不倦地从事楚简研究,多次修订书稿的考释部分并亲自抄正了部分修订稿。令人十分遗憾的是,这部倾注多年心血的《战国楚竹简汇编》未及正式出版,先生已遽归道山。在先生哲嗣志兄的努力下和有关方面及学界友人的支持下,此书终于在1995年11月由齐鲁书社影印行世。相信读者通过本书会充分肯定商先生在这方面所取得的成就和作出的贡献,相信商先生在九泉之下亦会欣慰万分。

再次,关于货币文字的研究,商先生的成绩也是不同凡响。他积数十年之力捜集古货币实物与拓本,潜心研究,八十岁后在王贵忱、谭棣华合作下,编成并出版了我国第一部货币文字典《先秦货币文编》,首次以字典形式总结了百余年来货币文字的研究成果,对古文字学和史学研究者都有参考价值。

此外,商先生在20世纪60年代还发表多篇考证兵器文字的论文;1977年还亲临河北平山县中山王墓发掘工地,手拓鼎壶铭文,于1982年初发表《中山王鼎壶铭文刍议》。这些论文同样体现出他在战国文字领域的精深造诣和所取得的成就。

商先生不仅是杰出的古文字学家,还是著名的考古学家。就历史考古学而言,其成就同样十分突出。他对我国楚文化的研究有开创之功,其标志便是《长沙古物闻见记》与《长沙出土楚漆器图录》二书。

《长沙古物闻见记》取材于抗战初期战火纷飞之际而成稿付梓于成都郊外。商先生自叙其搜集资料及成书经过云:“二十六年(案即1937年)十一月,随研究所(案此指金陵大学中国文化研究所)移屯溪,十二月赴婺源,二十七年二月抵长沙,欲入蜀。一夕,值陈梦家于餐馆,百劫之余,相见逾欢。梦家曰:‘闻长沙迩岁多出古器物,曾见之耶?钱君吉甫有所藏,明晨曷往同观?’数日后,梦家赴昆明,予因吉甫识左君坤龄。钱藏泉夥颐,间贮陶铜,而左专于古陶,搜罗近二三百种,亦及它质。已晤蔡君季襄,收藏尤富,举凡漆木铜陶革帛之属,充斥其间,异物奇器,多所未见,始讶长沙古物,信有驾乎中州也。为留四阅月,假各家所藏,摄景存之,溽暑风雨,未尝或辍。夜则一灯荧然,绘漆器华文,及日间闻见笔之于书。……抵巴蜀之日,即徐州沦陷之时……丁兹国难,日在摧残之中,流传尤当急务,图录未成,乃董理札记,为《长沙古物闻见记》二卷,分十九类,九十三则。”卷中所记古物,除少数汉及汉以后器外,绝大部分为战国楚器。所记楚墓葬制,不独可以证经,墓内器物及木俑存放情状,尤为前人闻见所未及。至于漆觞、木瑟、革履、组缑、戈柲、剑璲等物,或以花纹胜,或以制度称,补经史,正旧说,均足宝贵。此为我国第一部详尽记述出土楚文物特别是楚漆器的专书。卫聚贤尝以“难能可贵”四字誉此书。陈梦家尤盛赞其考释之精且详:“其间若考笾铺之制,考羽觞之原始于蜃,考戈戟缚秘之制,考楚瑟之为二十五弦,考楚屦之有荐与珠饰,考璏璲之制,考全剑之形制,或正旧说,或创新义,或因目验以定制度,或援经籍以名实物,其有功于考古论史,岂浅鲜哉!”(陈梦家叙)善哉,斯言!

《长沙出土楚漆器图录》实为《长沙古物闻见记》之姊妹篇,唯成书较晚,至1955年始出版于上海。全书著录并摹绘漆器28件,虽然有少量后来被定为西汉初期器,但大部分为战国楚漆器。它是介绍并研究长沙出土楚地漆器的重要著作。由于卷内所录漆器,部分已不知去向,部分在摹绘之后,器物收缩失却原型,或已破坏,无法挽救,故所载器形图(照片及彩绘摹本)实际与孤本无异,至为珍贵。卷首自序对楚漆器在历史考古学上的价值及其造型与图案美术的艺术价值作了深入中肯的分析。所附《长沙出土楚漆器图录说明》对读者具体了解并欣赏这批艺术珍品起到很好的指导作用。此书对楚文化研究之贡献,并不在《闻见记》之下。

楚漆器之外,商先生对广州出土的汉代漆器也作过深入研究。1952年至1958年广州市郊先后发掘四座汉墓,出土40余件漆器。商先生将这批漆器与长沙所出楚漆器作比较研究,并结合文献记述考察漆器的发展变化。1962年发表的《我国古漆器与广州出土汉代漆器初探》一文,便是这方面研究成果的结晶。在这篇论文里,商先生还着重指出,在战国时代,岭南与楚文化之交流是频繁密切的。这一新颖见解,对华南地区的考古工作具有指导意义,已为考古学界所普遍接受。商先生还在1965年著成《广州出土汉代漆器图说》。

如同对各种古文字资料都有研究兴趣一样,商先生在历史考古学的领域里,研究的课题也是十分广泛,而且考古学与古文字学的研究常常结合在一起,互为表里。除上述湘粤两地战国及西汉古物外,诸如战国秦汉之玺印,广州员村发现的晋代古冢、石马村发现的南汉墓、光孝寺大殿三宝佛腹内所藏木雕像,南京出土之梁五铢泥范,四川新津等地之汉崖墓砖墓,隋代以来著录的秦权,长沙马王堆出土的软体女尸,江陵凤凰山出土的软体男尸,以及石砚、宝剑,等等,商先生都作过研究且有成果发表。或编印专书,或发表论文,都先后在学术界产生过不同程度的影响。总之,凡见有考古价值的实物资料,商先生都绝不轻易放过,总要从保存文物,继承并弘扬祖国优秀文化遗产之目的出发,从事整理、诠释、考证。而且,商先生还注意利用古文字和古器物以研究古史、校勘古籍。如《鄂君启节考》研究战国中晚期楚之地理、水陆交通及经济状况;《秦权使用及辨伪》论证秦权乃衡上用物,相当于后世所谓之砝码;《战国楚帛书述略》研究战国楚地的思想意识形态;《“色斯举矣……”新证》从古文字的角度论定《论语•乡党》“色斯举矣”之“色”为“危”字之误,“三嗅而作”之“嗅” 为“嘎(戛)”字之误写;《“韦编三绝”中的韦字音义必须明确》一文则从文献及考古资料两方面证明,古代竹简皆以丝线、丝绳或绸条编联,而无“皮绳”之例,“韦编”之“韦”实为“纬”之初字。

商先生常说,他做学问,重在研究,不争天下先,要研究有得,才命笔为文。而著书立说,又力求平正,不识之字不妄释,不明之义不妄言,尤不轻言音韵。故他的学术论文或长逾万言,或短仅千字,然皆平正扎实,篇篇都有独到的见解,篇篇都展示着他学术研究的新成就。

同吴大澂一样,商先生也是学者与书家一身而二任。他将古文字研究与书法实践紧密结合。少年时代即练习铁线篆,临写《峄山碑》,拜罗氏为师后,更用心临摹甲骨文、金文及石刻文字,学问与书艺并进。中年所书甲骨文、金文等古文字书法作品,已称雄书坛,晚年又擅秦隶,堪称一绝。在书法方面,著有《论东晋的书法风格并及〈兰亭叙〉》等文,并有作品集《商承祚篆隶册》《商承祚秦隶册》行世。

然而商先生与吴大澂毕竟有极大的不同,吴大澂入仕后,一生精力主要用于官场,只是以从政余暇治学。虽赖其勤奋,著作亦丰,毕竟精力不能专注,不能不影响其著述。商先生则幼从父教,立志治学而不谋官,倾毕生精力于学术文化事业,不断拓展研究领域,虽至耄耋之年犹笔耕不止。亦唯如此,商先生才能在诸多领域获得成功,做出贡献,成为海内外知名学者。1935年于省吾先生为《十二家吉金图录》作序,曾说:“以锡永之俊才伟抱,如与众人争于取舍之途,虽膺青紫,跻显庸,岂有所不逮?乃屏百为,甘落莫,撢古寻幽,日从事于钟鼎彝器之学,其耽此而弃彼,孰得孰失,后之人必有能辨之者。”事实胜于雄辩。时至今日,孰得孰失已洞若观火,无庸再辨。值得庆幸的是,商先生终生“耽此而弃彼”,给后人留下了一份极丰厚的学术文化遗产,否则,商先生固将成为另外一种人物,其成就在彼而不在此,炜湛恐亦无缘得列先生门墙了。

商先生晚年十分乐观,尝编年龄歌云:“九十可算老,八十不希奇,七十过江鲫, 六十小弟弟……”自称老中之青。孰知才达“可算老”的境界,便于1991年5月12日下午6时仙逝而去。商老的逝世,无疑是中国学术界的一大损失,无可弥补。炜湛追随商老左右,前后三十年,亲聆教诲,受益良深。对夫子的学术成就,不可谓不知,但要全面、系统、准确地予以阐述却又深感不易。只因夫子学问博大精深,小子耳目所及,只其“一斑”而已。本文所述,倘得其“要”,便当无憾。读者诸君,幸垂教焉。