世界竹筴鱼资源开发现状及其建议

谢 峰,张 敏,陈新军*

(1.上海水产集团有限公司,上海 200082; 2.上海海洋大学海洋科学学院,上海 201306; 3.农业农村部大洋渔业开发重点实验室,上海 201306; 4.国家远洋渔业工程技术研究中心,上海 201306; 5.大洋渔业资源可持续开发教育部重点实验室,上海 201306; 6.农业农村部大洋渔业资源环境科学观测实验站,上海 201306)

海洋捕捞业是世界渔业发展的重要组成部分。据2020年FAO报告[1],2018年,全球捕捞渔业产量创下9 640×104t的记录,较前3年平均产量增长了5.40%。渔获量增长主要由海洋捕捞渔业驱动,从2017年的8 120×104t增至2018年的8 440×104t,但仍低于1996年8 640×104t的历史最高水平。在世界海洋渔获量组成中,中上层鱼类占了大部分的渔获量。1950—2017年间上岸量最大的10种鱼类种群(秘鲁鳀、阿拉斯加狭鳕、大西洋鲱、大西洋鳕鱼、太平洋白腹鲭、智利竹筴鱼、斑点莎瑙鱼、鲣、远东拟沙丁鱼和毛鳞鱼)中,中上层鱼类占据了8个种类[1]。

竹筴鱼是重要的中上层鱼类之一,属鲈形目、鲹科、竹筴鱼属,在世界海洋中有很多种类分布。现已查明[2-3],在太平洋、大西洋和印度洋中至少存在着十多种经济竹筴鱼,主要是太平洋的智利竹筴鱼、日本竹筴鱼、青背竹筴鱼、太平洋竹筴鱼、新西兰竹筴鱼,大西洋的南非竹筴鱼、大西洋竹筴鱼、短线竹筴鱼、地中海竹筴鱼、粗鳞竹筴鱼、蓝竹筴鱼,印度洋的印度竹筴鱼、沙竹筴鱼和阿氏竹筴鱼等。其中大多数品种都已被商业性开发,但尚具备一定的开发潜力。为了可持续开发世界竹筴鱼资源,本研究将根据FAO的捕捞生产统计数据,对竹筴鱼渔业的种类组成及其开发潜力进行初步分析,并结合我国竹筴鱼渔业发展现状提出一些建议。

1 材料和方法

1.1 数据来源

1970—2018年全球海洋捕捞渔获量和竹筴鱼渔业生产统计数据来自联合国粮农组织[4]。主要种类有智利竹筴鱼、大西洋竹筴鱼、南非竹筴鱼、短线竹筴鱼、日本竹筴鱼、青背竹筴鱼、印度洋竹筴鱼和地中海竹筴鱼等。

1.2 研究方法

分种类绘制1970—2018年竹筴鱼捕捞渔获量分布图,分析其发展趋势;计算世界竹筴鱼捕捞总渔获量在世界海洋捕捞渔获量的比重,以及各竹筴鱼种类的渔获量占世界竹筴鱼捕捞总渔获量的比重,分析竹筴鱼渔业的重要性及其变化趋势。

2 研究结果

2.1 世界竹筴鱼捕捞渔获量分析

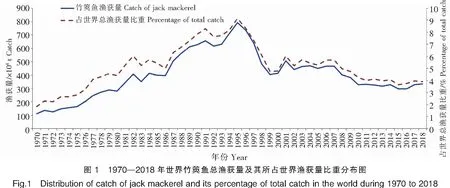

根据FAO统计,世界竹筴鱼资源开发以及渔获量呈现较为明显的波动趋势。由图1可知,1970—1995年间,世界竹筴鱼渔获量呈现稳定的增长趋势,从1970年的111×104t(占总渔获量的比重为1.84%)增加到1995年的791×104t(占总渔获量的比重为9.13%),达到历史最高水平;之后出现了大幅度的下降,1999年只有403×104t(占总渔获量的比重为4.73%);之后出现了小幅度的增加后又下降,2002—2008年的渔获量维持在(400~470)×104t之间,占总渔获量的比重在4.9%~5.7%之间;2010—2018年竹筴鱼渔获量处在一个低水平状态,在(297~333)×104t之间,占总渔获量的比重为3.64%~4.12%之间。

2.2 主要竹筴鱼种类及其渔业

根据1970—2018年FAO渔获生产统计,年最高渔获量超过400×104t的种类为智利竹筴鱼;年最高渔获量超过(50~80)×104t的种类为大西洋竹筴鱼和南非竹筴鱼;年最高渔获量在(20~50)×104t的种类为短线竹筴鱼、日本竹筴鱼等;年最高渔获量在(10~20)×104t的种类为青背竹筴鱼、印度洋竹筴鱼和地中海竹筴鱼等。现对年最高渔获量超过10×104t以上的竹筴鱼分布及其渔业状况进行简要分析。

2.2.1 智利竹筴鱼

智利竹筴鱼(Trachurusmurphyi)是典型的中上层洄游鱼类,在整个东南太平洋,包括智利、秘鲁和厄瓜多尔专属经济区及毗邻的大洋水域,西南太平洋的新西兰、澳大利亚及其外海,西南大西洋的阿根廷南部水域均有分布。目前作业渔场主要分布在6°~40°S区域,从秘鲁、智利专属经济区向西直至101°W海域。

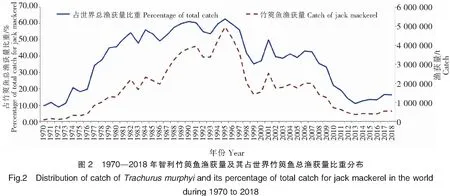

智利竹筴鱼渔业开始于1950年,主要由智利在其专属经济区内捕捞,其渔获量占据了全球竹筴鱼渔获量的绝大部分(75%)。东南太平洋公海的智利竹筴鱼渔业则开始于1978年,主要由前苏联的船队进行生产。智利竹筴鱼渔获量在1995年达到495×104t的高峰后便迅速下降(图2),至1999年进入低谷,年渔获量仅142×104t,以后又有所回升,到2001年恢复到250×104t,2002—2007年大致在(170~200)×104t,2008—2009年降至128×104t。以后进一步下降,到2013—2014年渔获量为(35~42)×104t,2017—2018年增加到(54.0~55.0)×104t。中国对智利竹筴鱼的开发始于2000年,近年来的捕捞产量稳定在(2.00~4.00)×104t。智利竹筴鱼在世界竹筴鱼渔业中占据着极为重要的作用,其最高比重达到65.65%(1995年),2017—2018年其比重稳定在16.30%~16.70%(图2)。

目前的智利竹筴鱼作业渔场仅限于智利外海公海115° W以东海域,尚有很大一片水域未有渔船进入生产,其仍有很大的开发潜力。智利竹筴鱼是东南太平洋区域渔业管理组织(SPRFMO)的主要管理对象,实行总可捕量管理制度。SPRFMO科委会评估结果认为,智利竹筴鱼资源状况逐步好转,未来两年可能恢复至健康水平。

2.2.2 大西洋竹筴鱼

大西洋竹筴鱼(Trachurustrachurus)主要分布在非洲沿岸,即直布罗陀海峡向南至塞内加尔沿岸向外至300多米水域,栖息于水深100 m以上的大陆架深水区。在中东大西洋北部,有两个种群,一个在26°N以北,一个在26°N至10°N。其中,在毛里塔尼亚沿海18°~20°N最为密集。

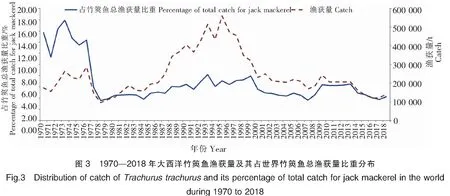

该种类不仅有高度商业化捕捞价值,也是游钓业的捕捞对象,大多数产品鲜销、冷冻、盐干、烟熏、制罐、制鱼糜及作为饵料。根据FAO的生产统计,大西洋竹筴鱼得到了一定规模的开发,1971年以前,其渔获量在20×104t以下(图3)。1989—1996年,捕捞渔获量在(40~55)×104t之间波动。之后出现持续的下降,2011—2014年渔获量稳定在(15~25)×104t,2015—2018年渔获量在(12~14)×104t(图3)。大西洋竹筴鱼在世界竹筴鱼渔业中占据着一定的位置,其最高比重达到17.94%(1973年),2015—2018年其比重下降到3.74%~4.61%(图3)。

2.2.3 南非竹筴鱼

南非竹筴鱼(Trachuruscapensi)主要分布在14°N至28°S的东大西洋几内亚湾至南非海域,作业渔场主要分布在南非沿岸海域。在纳米比亚和南非沿岸,南非竹筴鱼的幼鱼主要分布在200 m等深线以内,成鱼多数在这一等深线以外。

南非竹筴鱼有高度商业化捕捞价值,大多数产品鲜销、冷冻、盐干、烟熏、制罐或制鱼糜供食用。根据FAO的生产统计,南非竹筴鱼已得到了一定规模的开发,1975年以前,其渔获量在30×104t以下(图4)。1980—1992年,捕捞产量在(35~70)×104t之间波动。之后出现持续的下降,2011—2014年渔获量稳定在(20~35)×104t,2015—2018年渔获量增加到(37~41)×104t(图4)。南非竹筴鱼在世界竹筴鱼渔业中占据着重要的地位,其年渔获量居世界第二位,在世界竹筴鱼总渔获量中的最高比重达28.11%(1977年),2015—2018年其比重下降到11.32%~13.29%(图4)。

2.2.4 日本竹筴鱼

日本竹筴鱼(Trachurusjaponicus)属暖水性亚热带的中上层种类,分布范围广,在西北太平洋海域均有分布,其中,在东海、日本沿岸的日本竹筴鱼稠密度最大,是重要的作业渔场。日本竹筴鱼有两个群体——中国群体和朝鲜群体。朝鲜群体在东海中部27°~29°N产卵,产卵期为3—6月,其仔鱼被黑潮暖流冲带到日本西南沿岸附近,向朝鲜沿岸、对马海峡、济州岛等处作索饵洄游。中国群体产卵海域则更往南,1—3月产卵。产卵后的中国群体随着水团的变暖,沿着东海西岸向北方索饵场洄游。

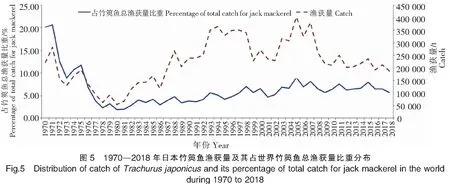

该鱼种有高度商业捕捞价值。根据FAO的生产统计,日本竹筴鱼已得到了一定规模的开发,但渔获量波动较大(图5)。在20世纪50年代末至60年代初,其年平均渔获量在50×104t左右,但是在70年代末至80年代初,其渔获量下降到10×104t以下。以后出现小幅度增加,2001—2014年的捕捞渔获量稳定在(20~40)×104t(图5)。2016—2018年的捕捞渔获量处在一个较低水平,为(18.8~21.3)×104t(图5)。日本竹筴鱼在世界竹筴鱼渔业中占据着一定的地位,在世界竹筴鱼总渔获量中的最高比重达20.69%(1971年),2015—2018年其比重下降到5.67%~7.95%(图5)。

2.2.5 短线竹筴鱼

短线竹筴鱼(Trachurustrecae)主要分布于东大西洋海域,其中在16°N~18°N间为最密集的区域,成为重要作业渔场。短线竹筴鱼比大西洋竹筴鱼更靠近岸边,密集中心在水深百米以内。

该种类已高度商业开发。大多数产品鲜销、冷冻等。根据FAO的生产统计,短线竹筴鱼资源得到了一定规模的开发。1972年以前,其渔获量在20×104t以下(图6)。1978年达到历史最高产量,接近40×104t。以后出现持续的下降,但在1998—1999年、2013—2014年渔获量出现了二个小高峰,渔获量均在(10~17)×104t。2016—2018年其渔获量稳定在(5~11)×104t(图6)。目前,短线竹筴鱼在世界竹筴鱼渔业中所占的比重不是很高,但是1973年其渔获量占世界竹筴鱼总渔获量中的比重最高达到了22.16%,2015—2018年其比重下降到1.78%~3.19%(图6)。

2.2.6 青背竹筴鱼

青背竹筴鱼(Trachurusdeclivis)主要分布在澳大利亚的西岸和南岸,大致可以分为大澳大利亚湾、新南威尔士外海和塔斯马尼亚外海三个亚种群。青背竹筴鱼在大陆架水域通常出现于近底层、中层,偶尔也出现于表层。一年中多数时间在水域中层集群,但冬季也可能贴近海底。一般出现于水深300 m以内、水温低于16℃处。

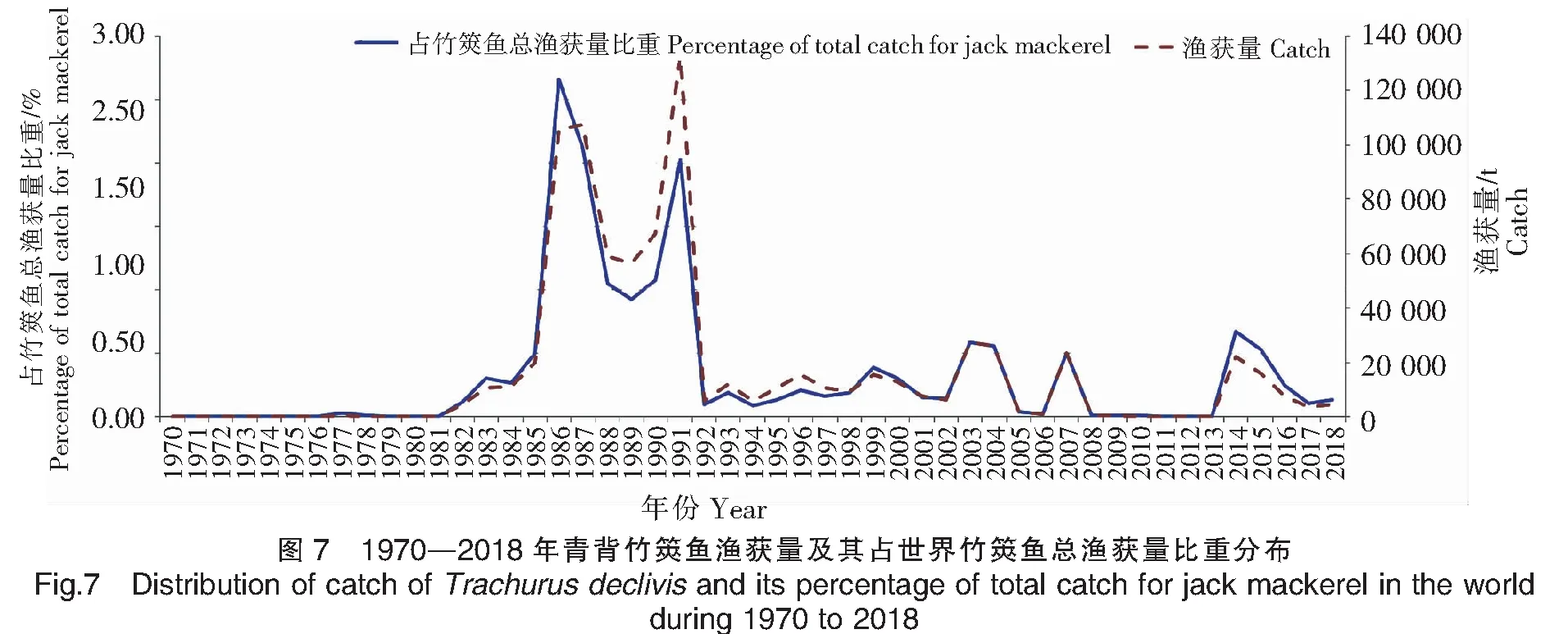

青背竹筴鱼具有一定的开发潜力,但是目前开发利用不足。根据FAO的生产统计,其年最高渔获量达到13.3×104t(1991),1986—1991年的平均年渔获量稳定在8.79×104t。1992年以后,该种类处在一个低水平的开发状态,其渔获量均在3×104t以下。2016—2018年的捕捞渔获量为(0.35~0.75)×104t之间(图7)。目前,青背竹筴鱼在世界竹筴鱼渔业中所占的比重很低,但是1986年其渔获量占世界竹筴鱼总渔获量的比重最高达到了2.65%,2015—2018年其比重下降到0.11%~0.53%(图7)。

2.2.7 地中海竹筴鱼

地中海竹筴鱼(Trachurusmediterraneus)分布在东大西洋和地中海海域,主要分布在20°~47°N东大西洋的比斯开湾至毛里塔尼亚海域;属中底层鱼类,常出现于近底层,中心渔场水深为5~250 m;一般在夏季产卵。

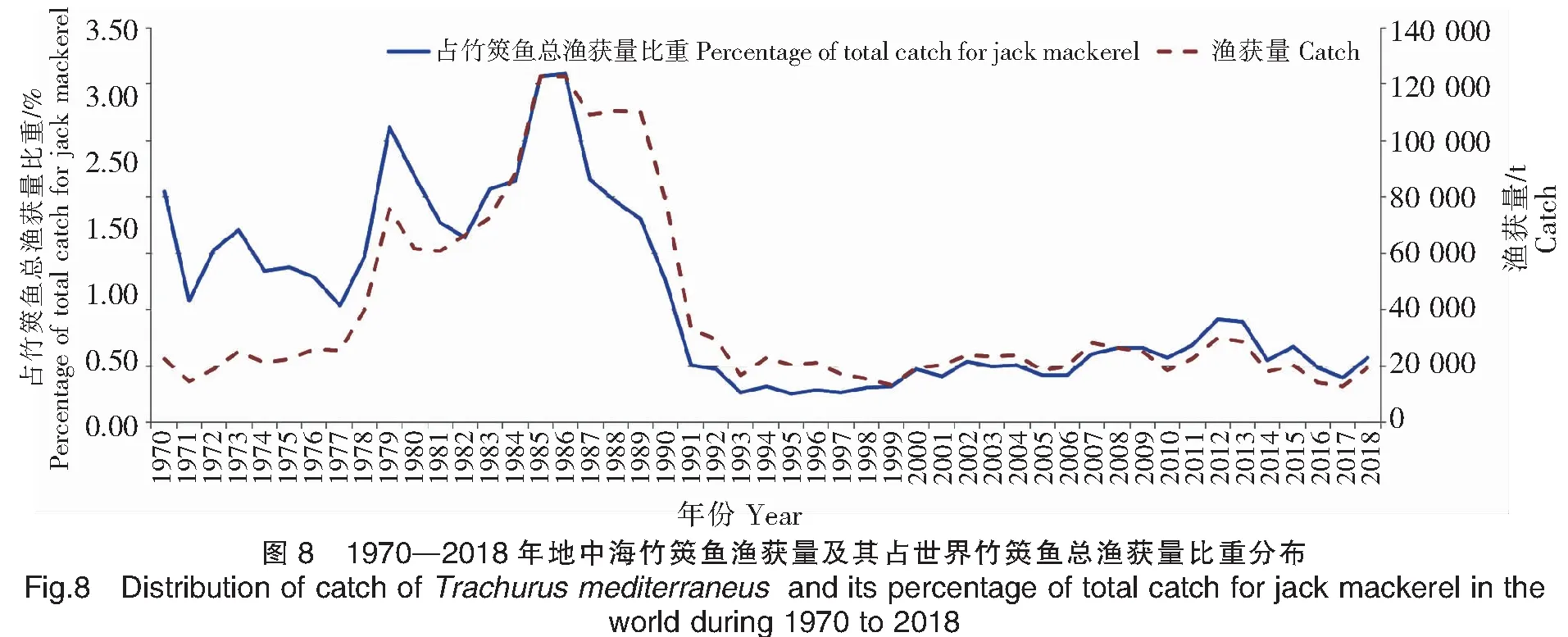

根据FAO的生产统计,地中海竹筴鱼得到了一定规模的开发,1978年以前,其渔获量在4×104t以下(图8)。1985—1986年达到历史最高渔获量,超过12×104t。之后出现持续的下降,2011—2013年渔获量稳定在(2~3)×104t,2014年后其渔获量均在2×104t以下(图8)。地中海竹筴鱼在世界竹筴鱼渔业中占比不高,在世界竹筴鱼总渔获量中的最高比重只有3.09%(1986年),2015—2018年其比重仅为0.40%~0.68%(图8)。

2.2.8 印度竹筴鱼

印度竹筴鱼(Trachurusindicus)分布于西印度洋海域,主要分布在西印度洋的巴基斯坦、波斯湾到苏伊士湾海域。该种类属暖水性鱼类,不出现在水温低于20℃的水域;栖息于海洋底层,栖息水深20~100 m。

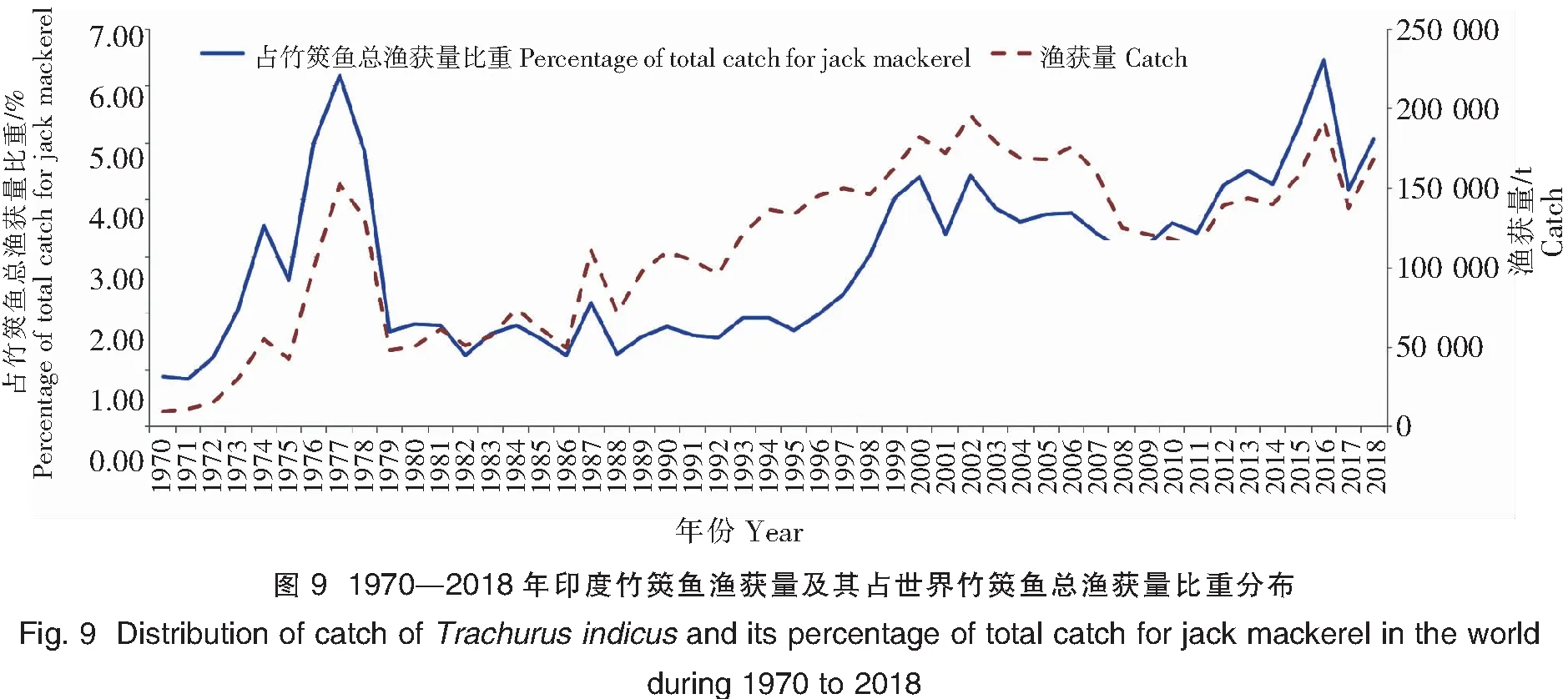

该种类有一定的开发潜力,也是目前主要的经济捕捞种类。根据FAO的生产统计,1970—1978年间,其捕捞渔获量呈现稳定增长趋势,1977年达到15.3×104t,达到历史第一个高峰值(图9)。之后出现了下降,1986年其渔获量不足5×104t,之后再次出现稳定增长趋势,2002年达到历史最高值,为19.5×104t,以后均稳定在10×104t以上。2016—2018年其渔获量在(13.7~19.3)×104t之间(图9)。印度竹筴鱼在世界竹筴鱼渔业中地位不高,在世界竹筴鱼总渔获量中的最高比重为6.46%(2016年),2017—2018年其比重为4.18%~5.05%(图9)。

3 分析与讨论

远洋渔业是战略性产业,是构建“海洋命运共同体”、实施“走出去”战略的重要组成部分[5]。南极磷虾[6]、鲐鱼参鱼类[7]、竹筴鱼等都是世界上重要的经济生物资源,1995年世界竹筴鱼总渔获量达到790×104t,占世界海洋捕捞总渔获量的比重为9.13%,达到历史最高水平,2010—2018年世界竹筴鱼渔获量处在一个低水平状态,渔获量为(297~333)×104t,占世界总渔获量的比重在3.64%~4.12%间。分析认为,世界竹筴鱼渔获量出现波动的原因主要是:1)气候变化影响着中上层鱼类资源,例如气候变化对智利竹筴鱼资源的影响;2)竹筴鱼资源开发不够充分,多数种类处在一个低水平的开发状态;3)竹筴鱼属于高度跨界的种类,目前对其生活史、洄游分布以及资源评估与管理策略等方面研究比较薄弱,难以对其资源渔场形成全面的了解和掌握。为了促进世界竹筴鱼渔业的可持续和高质量发展,研究建议:

3.1 开发竹筴鱼新渔场和新资源

根据有关资料调查,竹筴鱼种类有十多种,2015年以来年均渔获量在10×104t以上的种类只有5种,分别是智利竹筴鱼、南非竹筴鱼、大西洋竹筴鱼、印度竹筴鱼和日本竹筴鱼,而青背竹筴鱼、地中海竹筴鱼和短线竹筴鱼均没有达到历史的最高水平,其资源尚具备一定的开发潜力。此外,一些种类的商业性开发程度很低,例如: 1)粗鳞竹筴鱼(Trachuruslathami),分布在大西洋西部的45°N~37°S海域,为大陆架沿岸中上层种类,目前年渔获量只有1 500~2 000 t;2)蓝竹筴鱼(Trachuruspicturatus),主要分布于20°~47°N的比斯开湾南部至摩洛哥南部海域,在20世纪90年代末期得到小规模的开发,渔获量均在6 000 t以内;3)沙竹筴鱼(Trachurusdelagoa),主要分布于莫桑比克和南非,以及马达加斯加南部与沃尔特浅滩(Walter shoals)海域,目前只有较小规模的商业开发,渔获量也只有千吨;4)太平洋竹筴鱼(Trachurussymmetricus),分布范围很广,从阿拉斯加湾到墨西哥沿岸的南加里福尼亚水域,从沿岸带直到离岸1 500 nm以外,其中加里福尼亚沿岸水域数量最多。该种类有高度商业性开发价值,但在FAO数据库中没有渔获量统计。

3.2 开展竹筴鱼高效生态捕捞与船载加工技术的研究

竹筴鱼是世界上重要的中上层鱼类。目前,世界上捕捞竹筴鱼的主要工具为大型中层单拖网。捕捞竹筴鱼基本上采用四片式、六片式和八片式的网型,网目为菱形或六角,渔具材料为锦纶渔具,使用网板和帆布(或浮子)来保证网具的水平和垂直扩张,由于竹筴鱼是集群性和高速游动的鱼类,所以普遍采用轻网快拖,利用网位仪等设备进行遥感作业。但我国捕捞竹筴鱼所使用的网具仍有一部分沿用北太平洋捕捞狭鳕的渔具,在捕捞智利竹筴鱼过程中显现了很大的不适用性,出现渔获物混捕严重、产量不高等现象。也有的企业使用了国外进口的渔具,但对其性能和调整技术缺乏了解。此外,随着大型渔船的老化、有效拖网功率的下降,这些网具也已不能与原船很好匹配。同时,竹筴鱼主要以粗放的冷冻方式进行贮藏运输,而没有根据渔获物的特性,针对性进行冷链设计及质量安全控制,这样就会降低了渔获物的品质。尽管我国在竹筴鱼资源渔场、捕捞技术以及加工利用等方面做了一些研究工作[8-12],但是我国开发和利用竹筴鱼的整体技术水平与一些渔业发达国家相比尚存在较大差距,进一步发展仍面临着许多技术问题,需要集中力量加以攻克,以增强我国大洋拖网渔业的科技创新能力,提高国际竞争力。

3.3 以国际渔业组织等为平台开展国际合作,开展气候变化与竹筴鱼资源波动以及资源评估与管理策略的研究,提高资源的预测能力

竹筴鱼是高度跨界种类,多数分布在公海海域以及他国专属经济区内,因此在今后的研究中应加强与世界各国和地区的合作,开展竹筴鱼资源调查和渔业生物学研究,系统收集其生产统计数据,建立起长时间序列和海域全覆盖的国际合作资源环境监测体系,为全面了解该资源的基础生物学特性和生活史过程奠定基础。同时,建立国际合作共享的竹筴鱼生产统计、社会经济数据库,在此基础上开展基于生物经济学的竹筴鱼资源评估与管理养护措施的研究,为科学养护竹筴鱼资源提供科学依据。