文化景观粒子云的界定与度量

赵中建,梁君兰

(南京航空航天大学,南京 210016)

近些年来,不但文脉的保护、发掘、开发与利用成为景观规划与设计核心内容之一,而且伴随着文化遗产保护与文化建设的蓬勃发展,越来越多的文化景观得到开发和利用。但是,设计过程中的思路普遍固化为文化符号挖掘>符号语言创新>创新性符号的景观空间应用。这种对文化景观的片面理解,为文化景观的系统开发带来如下困境:过度符号化的文化景观空间未能再现文化形态,使景观空间缺乏文脉价值;复杂而无序的文化元素创新应用,未能构建文化的有效传承;文化要素的复古风尚未能适应现代人的文化审美需求;新时代下的文化景观构建过于表面化,文化景观的生命力激发不足。此类问题的实质仍旧是对文化景观的片面理解。因此,笔者认为,将文化景观纳入到时间T和空间S的动态空间模式下,对文化景观进行综合判断,将会成为一种有效的方法。

1 研究背景

1.1 研究综述

文化与文明这一对热词,是一个既明确而又模糊的概念。一方面,它们都用来描述人类改造自然和利用自然过程中形成的人类活动形态,文化是文化发展的前提与基础,文明是更高级、更先进、更有积极意义的文化[1];它们都是满足日常生活和生存需要所创造的生计文化,共同构成一个系统[2]。另一方面,它们具有两义性,既可以用来描述人对世界改造过程中产生的事实,又可以用来标识一种价值判断[3]。当侧重对事实的描述时,其定义如同爱德华·泰勒(E·B·Tylor)说的那样:用来描述一切社会人所掌握的知识、信仰、道德、艺术、法律等才能与生活习惯构成的复杂整体[4];当侧重价值判断的用法时,文明的事件不一定就是一种文化,而文化事件并不一定是文明,有时候文明与文化同义。但是,人们争论和研究结果证明一个共识:本文所研究的景观物质实体具有双义性——具体景观空间既是一种文明,也是一种文化。

根据Peet R和克里斯·吉布森(Chris Gibson)、戈登·韦特(Gordon Wait)对现代地理学的研究,近代地理学的发展进程及思潮,归纳为自智人开始,人们观察、认识与研究所处的环境和人类自身存在两条主线:基于地球表层规律的观察与认识;将“景观”文化领域的概念引入地理学,用来探索自然景观转化为文化景观的过程,进而发展为地理学家卡尔·索尔(C.O.Sauer)指出的文化景观概念,即人类按照自身的文化标准对自然与生物施加影响,把其变成文化景观,是“附着在自然景观上的人类活动的形态”[5-7]。自此,文化地理学逐步发展成为地理学的一个分支,文化景观成为这一学科的基本概念,其研究的起点一致以描述或记录文化要素的空间差异和空间分布为主要研究内容[8]。20世纪80年代该领域的研究重心转向了人文要素,侧重人类社会与文化、经济、政治的结构综合分析[9]。可见,今天文化景观概念已经成为研究特定地理空间中由文化、自然、社会、政治、经济所构成的综合系统。

而1992年召开的联合国教科文组织遗产委员会第16届会议,提出的文化景观的概念侧重其历史属性,并将其分为人类设计和建造的景观,人类进步过程中留下的物证,与文化或宗教有联系的景观形态。此外,文化景观基金会对文化景观概念的定义也突出了与历史性关联的这一特征,强调是对历史性活动、人物或事件有关的文化或自然构成的特定区域,既可以是个人或群体作用于土地的印迹,也可以是个人或群体创造的思想理念的物化结果[10]。

20世纪末,文化景观问题引起国内专家学者的关注,研究主要围绕两个方向展开:一是基于人文地理学的发展脉络,侧重文化景观内涵、定义、发展脉络综述性研究[11-13]。二是侧重景观的历史文化属性的分析、挖掘、保护、传承与开发方面的研究[14-17]。基于景观规划与景观设计的文化景观研究受到这两条主线的制约,面对日益增长的文化景观综合项目开发的需求,缺乏更为有效的理论和方法。

1.2 研究基础

笔者认为无论是地理学领域、生态学领域,还是景观学与设计学领域,文化景观的概念和定义虽然有所侧重,但其基本逻辑是一致的:人与自然的相互关系,决定物质化的文化景观是文化含义或符号的“物化”结果。换一句话说,文化景观总是承载着人的特定文化信息。因为,即使是非物质化的文化景观,最终总是以物质化的景观得以呈现。文化与景观之间的“物化”需要具备一种文化符号转换的系统作为媒介。

而文化与景观之间可以“物化”的逻辑,建立在文化符号理论基础之上。因此,笔者在另一篇论文《文化景观粒子界定与度量》中,认同卡西尔(E·Cassirer)和怀特(L·White)所秉持的人是符号的动物这一观点,并把这种符号认为是一种文化。这样以来,人是符号的动物=人是文化的动物[18]。认同皮亚杰(J·Piaget)提出的人大脑中存在一种恒常性的东西,一种先天性的结构——图式[19]。而凯文·林奇与舒尔茨(Norberg·Schule)的图式语言的发展与应用,提供了有价值的研究思路:前者,这种图式语言应用到城市空间的研究之中,从人对城市空间与环境的知觉角度,描述了城市的可“意向性”,并将其概括出道路、边界、区域、节点和标志物这五个基本要素;后者,则将这种大脑中的知觉图式理论,通过图式中心形成的场所、图式方向形成的路径、图式存在的区域,构建了点-线-面的知觉图式空间,呈现了大脑中的意向性向空间的实在性转变[20,21]。

笔者认为,文化意义和内涵会注入特定的符号系统,这些符号通过“物化”的形式最终形成了物质性的景观元素。并且,这些景观元素总是依据特定的内在规律和逻辑构成一个具有结构、功能和机能的综合性的一种景观单元。笔者将这种单元界定为文化景观粒子:由文化符号“物化”为景观要素后,在时间T向和水平空间S向所构成的思维空间中,形成的一种文化景观要素综合体。在对文化景观粒子界定、结构特征以及文化景观粒子度量模型的系统分析基础上,提出基于估算模型的文化景观粒子分析方法,用来帮助景观规划设计中的目标定位、特色挖掘与文脉再现。

需要特别指出:文化景观粒子界定需要基于特定的地理空间尺度。一个文化景观要素集合在A空间尺度内是文化景观粒子,在B空间尺度内就不是文化景观粒子,其判断条件是能否再现某种文化的相对完整性。同时,存在不同类型文化景观粒子按照特定规律构成一种更大尺度上的“云状”形态。这正是本文所要分析的核心内容。

2 文化景观粒子云界定

文化景观粒子云是指在特定地理空间内,不同文化景观粒子并存、共生、演化与更替所构成的集合化形态,是基于时间T维度和空间S维度构成的思维空间尺度的云状形态。由于不同类型之间的文化景观粒子所承载的文化含义和信息不同,文化系统内部各组分或子系统之间的关系,决定了这些文化景观粒子之间存在向心性聚集或离散性扩散的分布形态。文化景观粒子之间的这种相互关系,使得文化景观粒子云呈现“云壳”与“云核”组成的空间形态。其中,“云核”是由具有雷同与相似,或者是共生关系的不同文化景观粒子形成的密集形态,是某种文化景观属性特征最清晰与鲜明的部分。反映到文化景观空间中,就是规划与设计的核心区。“云壳”是由于文化景观粒子在发展过程中,所承载的文化含义与信息发生迭代、异化,或者受其他外界因素干扰后,文化景观粒子呈现出偏离“云核”的离散运动,且并没有获得脱离母体而独立存在的动力,在文化粒子云形态外围形成的一种相对稳定的空间形态。反映在文化景观实操项目,就是指规划设计的边界区域——是文化景观特征属性有效辐射的边界,也是某文化景观与其他文化景观相互影响、相互作用最频繁的区域。其示意图见图1。

图1 文化景观粒子云的结构示意图

3 文化景观粒子云的类型

类型划分是对事物认识的一种基本方法与手段,隐含基于特定参考尺度或标准对研究对象做出差异化的概念表述。逻辑上,有什么样的标准,就会形成与之对应的类型。比如:依据某区域文化景观所承载的文化类型可以分为农田景观类文化景观、风俗类文化景观、家庭伦理文化景观、服饰类文化景观、饮食文化景观、民艺类文化景观等。本文基于空间S与时间T构成的四维空间属性进行论述,其基本类型由水平向上的空间性文化景观粒子云和时间性文化景观粒子云两个基本类型。

3.1 空间性文化景观粒子云

文化景观粒子集聚后构成一种云状形态,其内部文化景观粒子空间的分布会基于X向、Y向和Z向的3个向量。X向、Y向用来描述文化景观粒子在水平面上的空间分布与聚集状况,Z向用来描述文化景观粒子在标高上的空间分布与聚集状况。如图2所示,不同庭院景观单元随地形高低不同,呈现出错落有致的立面造型;村内水体构成该村的亲水文化景观单元;山坡的茶田、果林等农业种植区,构成生产文化景观;节庆时节空中的风筝与气球体现乡村的休闲文化景观,……,这些文化景观粒子总是基于特定的规律组织在一起,形成整体的云状形态。其空间布局会有如下基本规律:一是各种文化景观粒子的组合与布局遵循文化符号系统的结构规律,也遵循村落布局、建筑设计、环境工程等相关学科中有关文脉的一般规律;二是空间布局整体会与所处的水体、农田、交通等基本要素相统一;三是Z向上呈现分层特征,且不同层次之间具有紧密练习、能量与信息垂直流通的特点。

图2 空间性文化景观粒子云示意图

3.2 时间性文化景观粒子时间云

逻辑上,文化符号“物化”为景观空间后,表现为现代某一时刻(TN)的物理空间中的空间分布,即空间性文化景观粒子云。当依次截取T1时刻,T2时刻,T3时刻,…,Tn时刻时,文化历史的变迁就表现为这些时刻所呈现空间分布的透叠结果——文化景观粒子基于时间轴的混合性叠加形态,即历史性文化景观粒子云。实操过程中,宜选择某种文化的形成、消亡或者鼎盛时期为考察切入点,从文化发展周期的视角考察文化景观粒子云形态,用来判断某种文化的萌芽、形成、发展、繁荣、衰弱和更新或消亡阶段的文化景观粒子扩散程度——即,文化景观粒子群在空间上的广度、文化景观粒子密度、文化景观粒子传播与扩散的速度、文化变迁的轨迹与规律以及文化景观粒子的数量。

由图3可以看出,时间性文化景观粒子云的分析与估算为文化景观建设实操提供一种方法指导:现存文化景观粒子云形态>确定文化景观粒子估算的时刻精度>选择连续时刻Tn+1∽Tn∽Tn-1时的空间性文化景观粒子分布>判断文化景观粒子云的运动方向和强度>与该区域自然资源分布进行比对>判断“文化景观粒子云”发展的人文与社会因素>文化景观建设项目的发展预测。

图3 时间性文化景观粒子云示意图

4 文化景观粒子云的度量

无论是空间型文化景观粒子云,还是时间型文化景观粒子云,其粒子聚集的形态具备共同特征——动态变化,随机分布的云状形态。这种云状形态可以用切片的形式按照时间轴进行模拟(图4)。其中,T1、T2、T3、T4时刻的云形态用来描述同一地理空间上存在的,依次观测到的文化景观粒子云在地理空间中的空间分布;也可以描述某种文化发展全周期过程中,依次观测到的文化流体形态。前者用来描述文化景观粒子受到自然、资源条件约束或人文要素干扰后所呈现的发展状况;后者用来描述宏观上文化流体的发展阶段与程度。对文化景观粒子云的观测指标主要由密度、向度和速度三个指标构成,详述如下。

图4 文化景观粒子云模拟示意图

4.1 密度

文化景观粒子云是文化发展过程中,文化符号并“物化”为实体景观的必然结果。文化空间的动态发展特性决定了“文化景观粒子云”,体现着景观空间的动态变化过程。理论上,某一地理空间的文化景观粒子分布的结果,应该反映文化景观粒子在历史上的发展变化情况。因为,一个物质景观粒子可以承载不同历史时刻的文化符号意义和文化内涵,使文化景观粒子表现出基于时间T的文化空间叠加的属性特征。比如:苏州拙政园,自明朝嘉靖中期,王献臣御史依据大宏寺的废池营建开始,清初入官为驻防将军府;后为吴三桂女婿王永宁所有,再次入官;后咸丰庚申年为李秀成的王府,再入官,同治十年改为八旗奉直会馆[22]。无疑,它是一个文化景观粒子,反映不同业主在不同时期的特定文化行为,使其依据时间的先后叠加起来,呈现出共时性效果。从这一角度来说,地理空间上文化景观粒子密度就是整体文化粒子云的密度。因为,对文化景观呈现而言,文化景观粒子密度的价值就是该项目的文化历史价值、文脉价值。其计算公式可以表示为:

公式1:ρ文化景观粒子云=M/S(其中,M为单位面积内各类文化景观粒子的数量;S为单位面积)。

推理:密度越大的区域,其历史与文化价值也就越大,景观开发和利用的价值越大。不过,由于承载文化含义的物质景观要素会因为诸如战火、地震、拆除、迁徙等种种客观或主观因素的干扰,文化景观粒子会存在突变、急剧衰减或消失。所以,单从现存的物质景观粒子现状来测算密度,并不能真实反映该文化粒子云的整体密度,还需要将那些消失的符号也计算在内。因此,上述公式可以修订为:

公式2:ρ文化景观粒子云=(M1+Mn)∕S(其中,M1为现存单位面积内各类文化景观粒子的数量;Mn为已经消失的各类文化经景观粒子数量;S为单位面积)。

意义:文化景观粒子云的密度除了用来表示文化景观呈现项目的文化与历史价值大小以外,还可以表示某种文化发展的繁荣程度。也就是说:文化景观粒子密度越大,文化发展也越繁荣;反之亦然。

4.2 向度

由图4的文化景观粒子云模拟形态可以看出,文化景观粒子密度的递减或递增趋势推动了文化景观粒子的运动,这是一种方向性的运动。文化景观粒子云具有基于时间T轴和地理空间水平轴向两个基本维度的运动。这里,将这两个基本维度方向上的变化强度定义为向度,即T向度与P向度。其中,P向度是基于X向、Y向与Z向三位坐标确定的,水平向上的分布、密度、结构、肌理与空间,并通过不同几何扇形区间的密度递减趋势和同心圆内区间的密度递减趋势,定位文化景观粒子的运动方向和程度(图5)。这里,向度观测指标为方向度量和方向强度两个指标。具体如下:

4.2.1 方向度量 假设:某文化景观粒子云的中心点为O,以O为圆心构成同心圆结构,并平分为S扇1,S扇2,S扇3,…,S扇n,扇形区间含有文化景观粒子数量对应为M1,M2,M3,…,Mn,对应扇形区间内的平均密度ρ1,ρ2,ρ3,…,ρn。

那么:如果观测结果存在“…ρ2<ρ1>ρ3…”的条件,该扇形区为该文化景观粒子云的发展方向。而这一扇形区间平均密度与其他扇形区间平均密度的差值大小,反映该文化景观粒子方向发展的强度大小。(即若存在<ρ1-ρn=X,X值越大,说明ρ1所代表的S扇1方向上的发展程度越大;反之就小。)

需要特别指出,基于地形表面的水平向景观粒子云向量,除了在X向和Y向的变化以外,还表现在Z向,即竖向高度上的变化,包括地下、地表、地上与空中的变化(图5)。由于,Z向的文化景观粒子在水平P上的投影仍旧坐在基于X、Y轴所处的基面之上。所以,在实际估算中,宜将Z向上的密度状况依据正投影的原理投影到水平基面上,形成X、Y、Z向文化景观粒子密度合并计算的格局。这种处理方法,除了便于对特定地理空间中文化景观粒子的统计与操作以外,还因为Z向上的文化景观粒子总是依附于特定的X、Y向的文化景观粒子单元之上,可以将X、Y、Z向的景观粒子简化为一个文化景观粒子单元来简化测算。

图5 文化景观粒子向度分布示意图

4.2.2 方向强度 假设:某文化景观粒子云的中心点为O,半径分别为R1,R2,R3,…,RN,形成不同的同心圆结构,对应面积为:S1,S2,S3,…,SN,对应面积内含有文化粒子数量分别为:P1,P2,P3,…,PN,那么,对应半径的圆型空间对应的文化景观平均粒子密度为:ρ1,ρ2,ρ3,…,ρn。

推论:如果,观测结果存在ρ1>ρ2>ρ3>…>ρn的关系,表示该文化景观粒子云具有从中心向边缘呈现同心圆式的递减发展方向;如果,不同同心圆之间的规律并不明显,那么,表示该文化景观粒子云的方向强度趋向均质化,意味着该粒子云的稳定性不足;如果,观测结果出现由外围向内核的反向递减,意味着该粒子云处在加速扩散的状态,文化景观粒子云的离散态增加,预示着该文化景观粒子云将发生裂变或蜕变。

需要特别指出,在文化景观规划实操中,文化景观粒子云的发展方向通常要受到如下制约:一是地理空间内的资源分布状况——比如水系的流域和形态,影响村镇的整体格局与演变方向;道路交通的布局,影响文化扩散的方向和程度;矿业资源的分布,影响村镇的环绕式布局;地形地貌,影响建筑形制和样式等等。二是人文要素干扰,能动性地改变了文化景观粒子云的发展——主要是通过行政指令、文化传承创新诉求等高层级的文化与社会行为,影响文化景观粒子的具体空间分布。三是不可抗拒要素的重塑——比如地震、泥石流、战乱与火灾等,可以造成文化景观粒子云的中止、分裂与变异。不过,就文化景观呈现的实操来说,向度指标的估算结果,不但可以对文化景观发展方向做出较为科学的预测,也可以借助数据分析,获取文化脉络的空间分布格局,便于规划设计中的文化叙事与空间序列布局,以及景观节点的确定,也利于确定文化符号核心与脉络。

4.3 速度

速度是用来描述文化景观粒子云由形成到灭亡或者更新过程的快慢程度的指标,反映着文化景观、自然资源条件和人类价值判断的匹配程度。换句话说:某文化景观粒子的速度越快,意味着所代表的文化越符合人们的文化认同、艺术审美、精神价值取向等,意味着具备良好的景观赖以生存的自然资源条件,也预示着该文化对人类文明发展具有价值。这是因为,文化景观粒子云形态还与历史时间T有关。因此,在速度的测算中,宜采用整体观察的方法。具体说来,就是分别考察文化景观粒子云扩散速度和文化景观粒子云更新速度两个指标值,并进行指标叠加后构成速度的综合指标,用来判断文化景观变迁的速度和效率,为预测文化景观规划设计的效果、持续时间以及文化景观生产效率提供直接参考。

4.3.1 文化景观粒子云的扩散速度 文化景观粒子云是由不同类型的文化景观粒子所构成的。如果某文化景观粒子所承载的文化含义降低,意味着该文化景观粒子自身的影响力和吸引力减弱,会出现从中心向边缘发展的离散运动;反之,则会出现向心运动。从景观空间上来看,表现为文化景观粒子向周边扩散或向中心积聚的特性。更重要的是,由于文化景观实操过程中的特定文化表达需要、历史文化遗址的保护与更新,赖以存在自然资源变更的原因,文化景观粒子呈现地理空间上的平移;或者裂变为多个单元后,携带原文化符号意义异地构成新的文化景观粒子。文化景观粒子的这种运动或裂变,最终构成了文化景观粒子云在特定向度上的运行速度。其简化计算公式如下。

假设:某文化景观粒子云在T1时刻的地理空间面积为S1;T2时刻的地理空间面积为S2,文化景观粒子云的发展速度为V。

可知:文化景观粒子云的整体扩散速度公式为:VT1T2=IS2-S1I∕T2-T(1单位:m2∕D)来估算。

推论:若已经判定文化景观粒子云的主要发展方向,且文化景观粒子云的心点为O,T1时刻的半径为R1,T2时刻的半径为R2。那么,该发展方向上的发展速度公式为:VT1T2=IR2-R1I∕T2-T(1单位:m∕D)

4.3.2 文化景观粒子云的更新速度 文化景观粒子云是文化“物化”的必然结果,是“文化>文化符号空间>景观空间>文化景观粒子>文化景观粒子云”的转换过程结果,与其他事物一样,存在形成、发展、繁荣、衰落与消失的生长过程。不过,由于文化具有信息的遗传性(遗传密码或传承性),使文化景观粒子云消失以后,其所承载的文化信息核心并不会随之消失,而是沉淀于精神世界之中。并且,在条件成熟的情况下,可孕育、再生一种新的文化景观粒子云——不同地理空间的文化景观粒子云复制,或者文化景观粒子云的再现。又由于,不同个体在应对人与自然、人与人的关系时候的智力创造结果不同,这种智力创造结果汇集、沉淀于人类文明,赋予文化新的基金,推动文化的更新与迭代。因此,文化景观粒子云的发展呈现出“内部孕育>局部更新>整体迭代”的生产过程。其结果就是同一地理空间中文化景观云内具有新与旧并存的特征。

文化景观粒子云的更新速度,反映某文化景观的繁荣程度,其更新速度越快,文化景观粒子形成与发展越快,文化景观粒子云的更新频率越高,文化景观建设效率也就越高。由于文化景观粒子云的更新存在异地再现性更新与内部孕育性迭代的基本形式,因此,文化景观粒子云更新速度需要对其进行分别考察,合并计算。

A.异地再现性更新速度估算公式1:

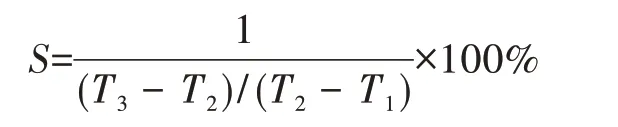

某文化景观粒子云A,其初步形成时刻为T1,消失的时刻为T2,完成孕育新文化景观粒子云的时刻为T3,假设该文化景观粒子云为1,文化景观粒子云的更新速度为S。

那么:由题意可知,时刻T1-T2表示文化景观粒子形成、发展与成熟期;T3-T2为该文化粒子的衰弱期,也是新文化景观粒子的更新孕育期。因此,文化景观粒子云的更新速度公式为:

B.内部孕育性更新速度估算公式2:

某文化景观粒子云B,其构成稳定态的时刻为T1,此时已包含文化景观粒子数量为N;消失时刻为T2,T1-T2时间内共孕育形成与孕育的文化景观粒子数量为M,文化景观粒子云的更新速度为S。

那么:由题意可知,T1-T2时间段内为更新期,新文化景观粒子的数量反映文化景观粒子云的更新速度。因此,文化景观更新速度公式可表达为:

5 小结

文化景观的惯用建设思路——文化符号挖掘>文化景观要素筛选与整合>文化景观创新与应用,并未能很好地解决文化景观的定位与文化特色的难题,这是因为规划设计过程中过于依赖定性分析,在应对破碎化的文化景观现象、历史文化符号现象以及快速发展的文化景观更替现象时,缺少较为系统的定量分析结果支撑,弱化了规划设计成果的合理性、科学性与前瞻性。因此,笔者倾向基于时刻T向和地理空间S向的综合视角,考察视角放大到特定的区域性地理空间,提出文化景观粒子云的模型结构与测量模型。

显然,作为一种新的视角与设计方法,对文化景观规划设计发挥多大作用,还需要在实操中进一步完善与检验。文化景观粒子模型与文化景观粒子云模型适宜解决哪种应用场景呢?文化景观要素数据统计结果与粒子云模型估算模型如何有机结合?依据粒子云模型分析结果与定性分析之间的协同方法是什么呢?当文化景观数据样本不足时,该粒子模型是否仍旧具有可行性呢?诸如此类的问题将是笔者后续的研究点。