四川盆地梓潼—南部地区雷四3亚段天然气成藏地质条件

刘 辉 战薇芸 叶 茂 刘 鑫 吴雪峰 孙豪飞 陈 尘 潘政屹 张竞月

中国石油西南油气田公司勘探开发研究院

0 引言

四川盆地中三叠统雷口坡组是油气勘探的重要含油气层,是目前中国石油西南油气田公司积极准备的后备勘探领域[1]。盆地雷口坡组的勘探历史悠久,可追溯至1971年中坝构造川19井,或更早的1959年卧龙河构造的卧1井[2]。早期发现了中坝构造雷三段气藏、磨溪构造和卧龙河构造雷一1亚段气藏。2000年以后,随着地质认识的逐渐深入和勘探力度的加大,在川西龙门山山前带中南段发现了石羊场、金马、鸭子河、新场、大兴场雷四段气藏,川中北部地区发现了龙岗和元坝雷四段气藏。从气藏的分布和储量规模来看,具有点分布、规模小的特征,未能找到规模成藏的气藏群。与盆地其他主要勘探层系相比,储量探明率和发现率均较低,仍有较大的勘探潜力。近几年加大了研究力度,但主要在川西龙门山前缘中南段台缘带、川中北部龙岗、元坝地区台内雷四3亚段取得了较为深入的地质认识。近年通过井—震对比分析,认为川中—川西过渡带的梓潼—南部地区仍然残留雷四3亚段,与龙岗和川西拗陷雷四3亚段连片分布,是雷四段气藏新的潜在勘探区域。该区域研究和勘探程度低,勘探尚未取得突破。因此,有必要对该地区雷四3亚段成藏地质条件进行综合分析,为下步勘探提供方向。

1 勘探概况

梓潼—南部地区区域隶属川中—川西过渡带,主体区位于川北古中拗陷低缓带,部分位于川中古隆中斜平缓带,工区面积7 100 km2。早期以中浅层的上三叠统须家河组、侏罗系的油气勘探为主,发现了八角场、秋林、充西致密砂岩气藏和金华、莲池、公山庙、中台山油田。区域钻揭雷口坡组的井较少,仅gj、w7、z1、bl1、zt1、nc6井等少数井。受中三叠世末期印支运动早幕抬升作用影响,盆地雷口坡组遭受不同程度的剥蚀作用[3]。2017年以前认为仅在川中龙岗、元坝地区和川西龙门山前缘中南段绵阳—雅安一带残存了雷四3亚段[4],盆地其他区域剥蚀殆尽。2017年通过老井复查、地震连片处理解释,认为梓潼—南部地区与川中龙岗、川西中南段一样,均残留雷四3亚段,并与之连片分布。因此,2017年以前该区域并未将雷四3亚段作为目的层进行勘探。为探索区域雷四3亚段构造—岩性复合圈闭的储层发育情况及含气性,寻找新的勘探区域,2017年在该区域太平场潜伏构造部署雷四3亚段专层井——wt1井。梓潼—南部地区雷口坡组钻井过程中油气显示不活跃,仅gj井和wt1井各见1次气测异常显示;测井解释储层欠发育,为气层、差气层和干层的薄储层特征;仅zt1井进行试油测试,结论为干层。

2 天然气成藏条件

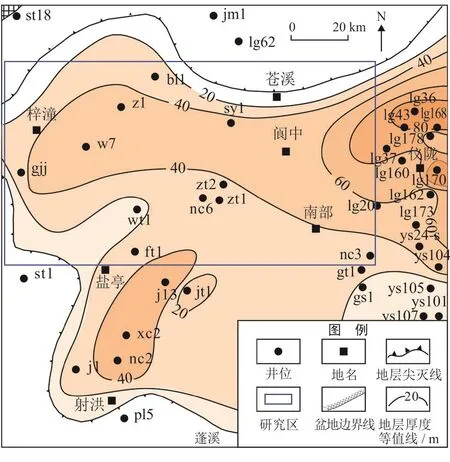

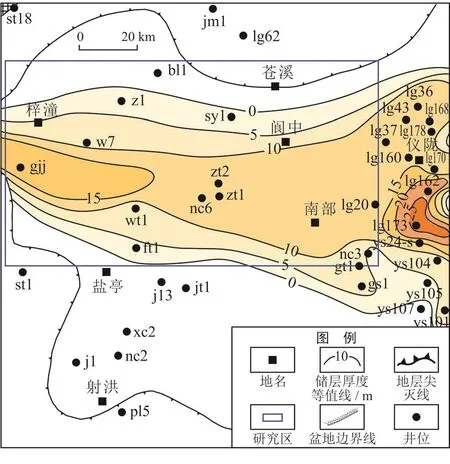

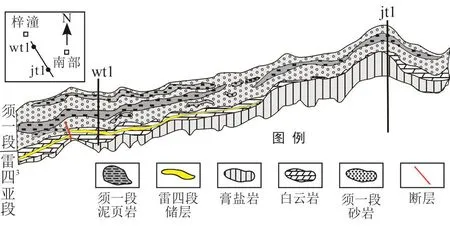

根据岩性、电性、沉积旋回等特征,将雷四段划分为三个岩性段[5],雷四3亚段又进一步由上而下划分为a、b、c3个小层。在此基础上,重新落实了梓潼—南部地区雷四3亚段的地层分布。地层厚度0~70 m,整体向西南、向北剥蚀尖灭,在中台山以北、思依场以南、老关庙以东至龙岗方向,地层厚度较厚,大于40 m(图1)。b和c小层累计地层厚度分布趋势与雷四段分布趋势相似,厚度0~50 m。a小层大部分区域小于5 m,仅在阆中以东区域厚度较大,厚度5~25 m。在此基础上开展了天然气成藏地质条件的研究。

图1 梓潼—南部及附近地区雷四3亚段厚度分布图

2.1 沉积相分布特征

前人研究表明,雷口坡组为一套浅水碳酸盐岩台地相和蒸发潮坪相沉积,以局限台地为主[6-8]。区调资料结合区域录井、岩屑、井壁取心资料综合分析认为,梓潼—南部地区雷口坡组整体处于局限台地—蒸发台地的沉积环境。中台山以南雷口坡期发育多期大小不等的膏质潟湖,为膏质潟湖集中发育区;以北的区域为潟湖边缘云坪,局部区域不同时期发育台内滩,但分布的规模较小。

区域研究认为雷四段沉积时期为缓慢海退时期,川中低洼地带在干旱炎热的古气候作用下,沉积了大套硬石膏岩为主,盐岩、膏质云岩、云质膏岩、泥粉晶云岩为辅的岩性组合。如雷四2亚段沉积期梓潼—南部以南区域总体膏岩发育,厚度大。其中jt1井膏岩单层厚度2~38 m,累计厚度65 m,膏地比达74%,表现为厚层膏岩与薄层白云岩、膏质白云岩互层的特征。研究认为雷四2亚段沉积期广大区域(西抵三台、北到中台山、南达射洪、东至龙岗)均为膏质潟湖发育区,面积达7 000 km2(图2);梓潼—南部地区由南向北依次为膏质潟湖、云膏坪、膏云坪和云坪沉积微相。局部地区如膏质潟湖边缘古地貌相对较高的区域偶见发育厚度不大的颗粒(砂屑、鲕粒)滩体,如zt1井井深4 153.72 m处见滩相鲕粒白云岩,gj井井深4 889 m处见砂屑白云岩。雷四3亚段沉积期膏质潟湖向西南方向大大收缩至八角场及以西的地区,梓潼—南部地区以潟湖边缘云坪沉积微相为主的沉积环境(图3)。前人研究成果表明雷一、雷二、雷三段沉积期梓潼—南部以南附近均发育膏质潟湖,其规模大小不一[9-10]。结合本次雷四段研究成果,认为梓潼—南部及以南地区为雷口坡组多期膏质潟湖发育区,不利于台内颗粒滩体有利沉积微相的大面积发育。

图2 梓潼—南部及附近地区雷四2亚段沉积相平面分布图

图3 梓潼—南部及附近地区雷四3亚段b+c小层沉积相平面分布图

2.2 储层发育特征

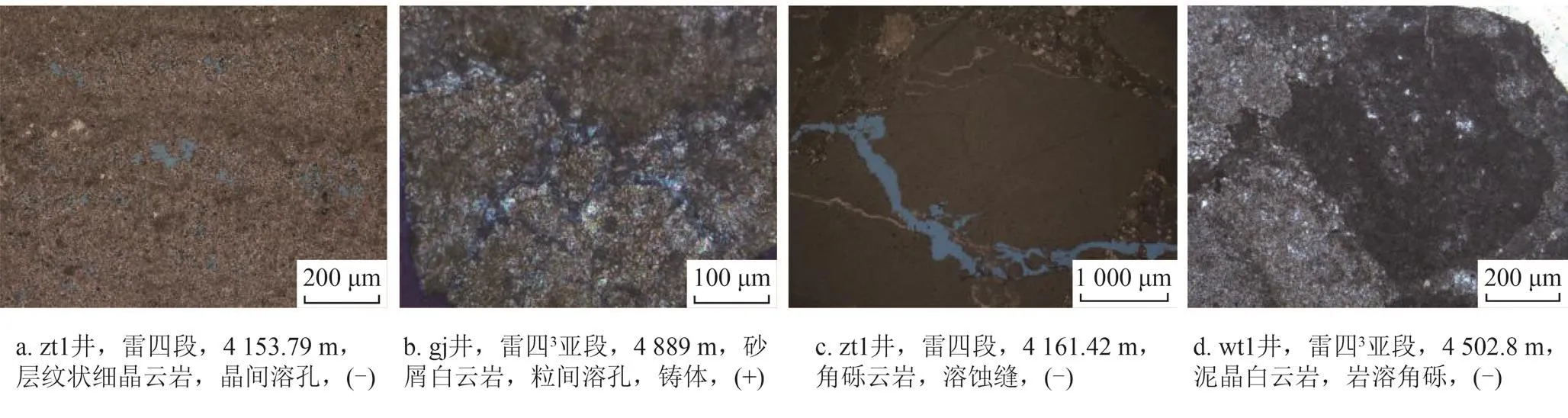

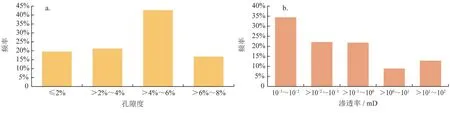

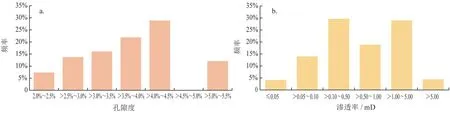

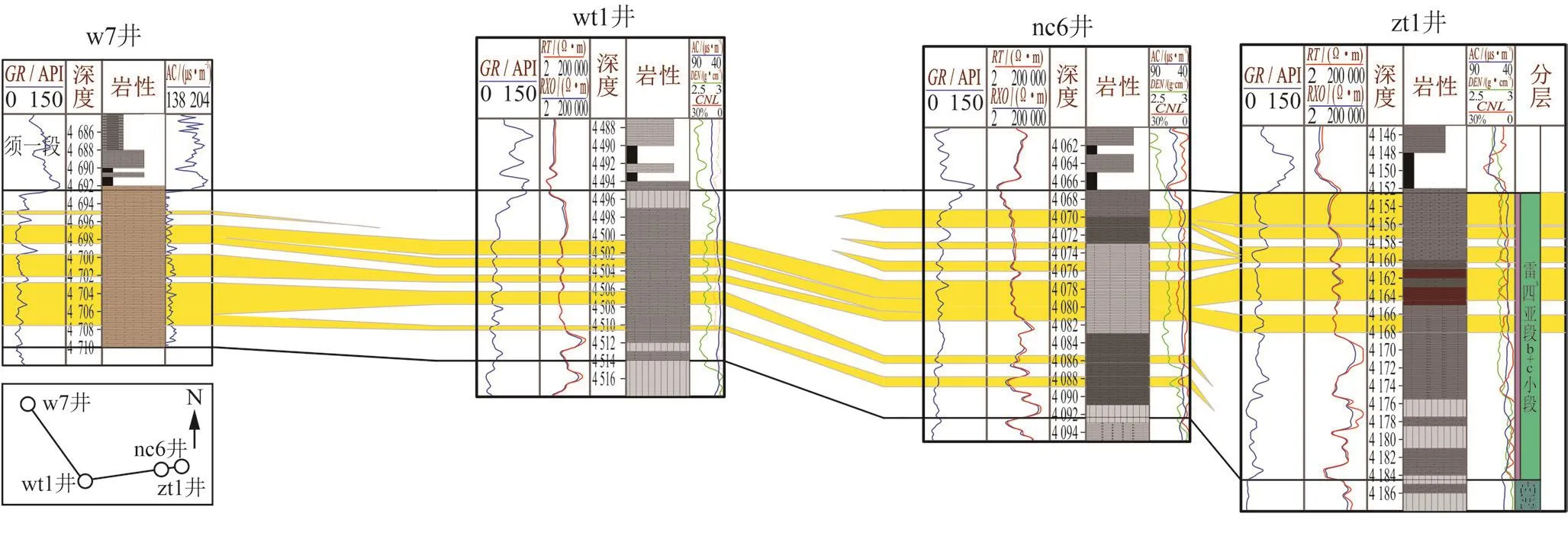

钻探表明,盆地雷四段储层主要分布在雷四3亚段a小层,其次为b+c小层中上部。梓潼—南部地区雷四3亚段a小层剥蚀殆尽,b+c小层沉积环境以潟湖边缘云坪微相为主,台内颗粒滩体总体欠发育。岩心、薄片观察显示,研究区储层岩性以细、粉晶云岩为主(图4-a),颗粒云岩储层只局部井的局部发育(图4-b);储集空间以晶间(溶)孔为主,其次为粒间(内)溶孔、角砾内溶孔,局部储层段见构造裂缝和溶蚀裂缝(图4-c),储集类型为裂缝—孔隙型储层。岩心物性分析、测井处理解释表明储层为低孔、低渗储层。按照邻区储层类型分类标准[11-12],本区以Ⅲ类储层为主,偶见Ⅱ类储层。zt1井岩心物性分析平均孔隙度为4.3%,渗透率为0.14 mD(图5);测井解释储层平均孔隙度2.1%~5.0%不等,主要集中在3.0%~4.5%,平均渗透率0.04~5.28 mD,主要集中在0.05~1.00 mD,裂缝相对较为发育的局部地区,储渗能力有一定改善(图6)。储层主要发育在雷四3亚段b小层中上部,发育4~5套,厚度不大,单层厚度薄,一般1.0~2.5 m,累计厚度一般10.0 m左右,横向东西向较为连续稳定分布,向南北两侧减薄特征(图7、图8)。

图4 梓潼—南部地区雷口坡组四段镜下特征图版

图5 zt1井雷四3亚段岩心孔隙度、渗透率频率直方图

图6 梓潼—南部地区雷四3亚段测井成果统计直方图

图7 梓潼—南部及附近地区雷四3亚段储层厚度平面分布图

图8 w7—wt1—nc6—zt1井雷四3亚段储层对比剖面图

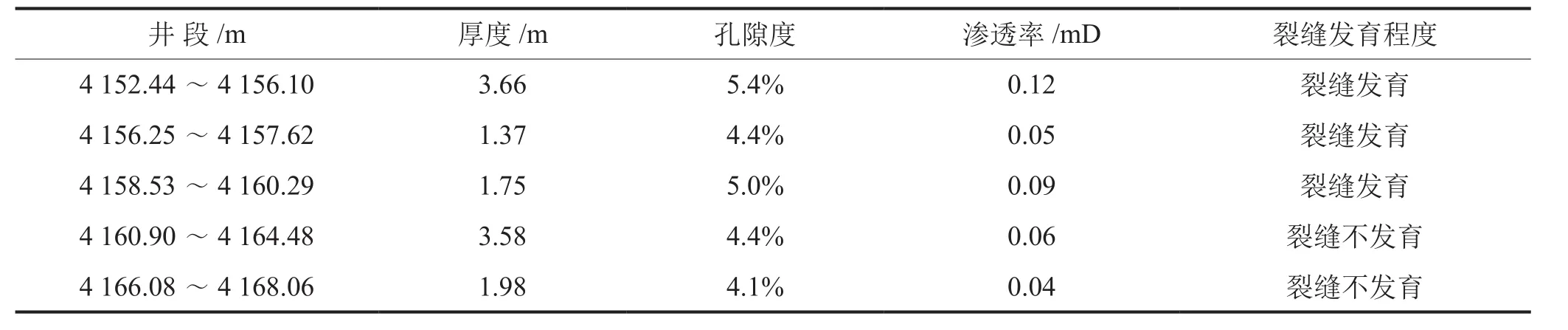

分析认为储层受沉积、岩溶和构造破裂作用的共同控制。梓潼—南部地区b小层颗粒滩体欠发育,云坪微相大面积发育,细、粉晶云岩连片分布。邻区龙岗及川西地区钻探已证实细、粉晶云岩具有较好储集性能,川西龙门山前构造带和新场构造带Ⅰ类储层中粉晶白云岩含量最高[12],龙岗地区云坪相的细粉晶云岩平均孔隙度为4.01%,平均渗透率为5.15 mD[13]。本区储层岩性以细、粉晶云岩为主,如w7井储层发育段岩性均为浅褐灰色质较纯的细、粉晶白云岩,测井平均孔隙度2.3%,平均渗透率为0.292 mD,累计储层厚度7.4 m。印支早幕运动使得雷口坡组顶面遭受强烈的风化剥蚀作用,形成风化角砾岩,并对顶部以下几十米地层进行溶蚀改造。本区岩溶作用强度不如龙岗及川西地区,溶洞不发育,更多的溶蚀作用表现为晶间(内)溶孔以及部分角砾岩中的溶孔。研究表明岩溶角砾云岩发育溶蚀孔隙,具有一定储集能力(图4-d)。zt1井雷四3亚段角砾云岩岩心物性实验分析孔隙度平均为4.45%。构造破裂作用产生的裂缝与孔隙连通,改善了储集性能。如须家河组底构造距zt1井400 m范围内发育横向延伸达6 km的断层,断层附近为裂缝密集发育带。zt1井成像测井、阵列声波以及薄片等资料均显示4 152.44~4 160.29 m井段裂缝较为发育,测井解释储层厚度、孔隙度及渗透率均大于裂缝不发育的4 160.90~4 168.06 m井段 (表 1)。

表1 zt1井雷口坡组雷四3亚段储层解释成果表

2.3 烃源条件

天然气有机地球化学特征分析和气源对比表明盆地雷口坡组已发现气藏气源为混源气[14],须家河组及二叠系是主要烃源来源[15-18]。也有研究认为雷口坡组深灰色碳酸盐岩等也具有一定的生烃潜力[19-23]。如工区内ct1井雷三2亚段中部、中下部大致发育3套以深灰色含泥质泥晶灰岩为主,夹钙质页岩、泥质灰岩的潜在生烃岩性,累计厚度45.9 m,有机碳含量为0.32%~0.81%,一般0.5%~0.6%,镜质体反射率在2%及以上,总体处于高成熟—过成熟早期阶段,具有一定生烃潜力。区域对比发现雷三2亚段钙质页岩、泥质灰岩亦发育在中下部,一般2~3层,单层厚4.5~30.0 m,累厚25.0~47.8 m,横向连续稳定,在川中地区均有不同程度的分布,具有一定生烃规模。但在大川中地区3套钙质页岩、泥质灰岩之间及之上雷三2亚段有4套左右的膏盐岩发育,累计厚度2~71 m,阻止了该套烃源岩生成的油气往上运移。如ct1井发育4套,单套厚度3~12 m,累计厚度28.5 m的膏盐岩;nc1井发育3套,单层厚度1~20 m,累计厚度22.5 m的膏盐岩。且雷三3亚段厚度100 m左右,大部分为较为致密的石灰岩。同样下伏二叠系与雷四段之间发育嘉陵江组和雷口坡组多期厚层膏盐岩,而膏盐岩具有很强的封隔性。因此,二叠系烃源岩及自身生烃能力有限的雷口坡组烃源岩,均面临厚层膏盐岩以及致密灰岩的封堵作用,如没有大的通源断裂沟通作用,很难运移进入雷四段储集体中。结合区域大型断裂欠发育,靠近川西须家河组生烃中心,位于生烃中心上倾方向等情况,综合分析认为本区气源主要来自须家河组一段烃源岩。

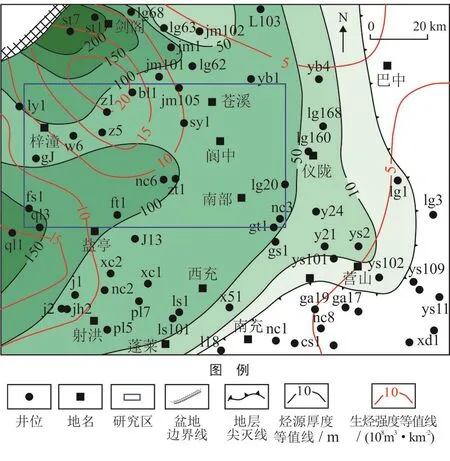

区域钻探显示须家河组一段厚度300 m左右,泥岩累计厚度50~150 m,生烃强度(5~20)×108m3/km2,东南部地区地层减薄,生烃强度相对较弱,为 (5~ 10)×108m3/km2(图 9)。nc6、wt1等多井钻探揭示须一段以细、粉砂岩为主,中下部细砂岩、粉砂岩与多套薄层的泥岩(一般1~2 m)相互夹层。nc6井须一段距底部65 m以上才开始出现单套厚度近10 m的黑色泥岩;wt1井距须一段底部150 m以上才出现单套厚度近10 m的黑色泥岩。由此推测中下部是不利于优质烃源岩发育的沉积环境,优质烃源岩主要分布在须一段中上部。在与断层较好的搭配情况下可与雷四段储层形成“上生下储”倒灌式的源—储组合关系。综上可见,本区须一段烃源岩生成的天然气具备形成规模气藏的烃源条件,主要来自须一段中上部大套质纯的优质泥页岩。

图9 梓潼—南部—营山地区须一段烃源厚度叠加生烃强度图

2.4 构造特征及圈闭条件

二维地震资料连片处理解释表明,区域须家河组底界构造整体呈向东南扬起、西北倾斜的单斜构造,向西梓潼—剑阁区域形成川西北拗陷,双鱼石及以西的区域受龙门山挤压作用逐渐抬升。向北至九龙山地区发育大型构造圈闭而逐渐抬升,九龙山以北受秦岭造山推覆作用形成米仓山,构造急剧抬升。构造东北方向被一系列的南东—北西向的逆断层分割为3个北西—南东向构造带。

工区内须家河组底相对较平缓,局部地区发育小型构造圈闭,单个面积10 km2左右,在文兴场等地区发育向东南方向抬升的多个鼻状构造带。断裂呈无规律分布特征,工区南边发育两条近东西向相对较大型断裂,横向延伸距离25 km左右;以北老关庙、文兴场地区发育北西—南东向共两条逆断层,横向延伸距离15 km左右;其余发育以东西向为主的小断层,北西—南东向为辅的众多逆断层,横向延伸2 km左右。纵向延伸距离短,一般向下至雷口坡组内部,向上至须家河组或侏罗系底界消失,断距一般小于50 m。区域构造相对较稳定,局部构造圈闭和大型断层欠发育。岩心、薄片和测井资料均证实裂缝发育程度不高,进一步影响储层的储渗能力。

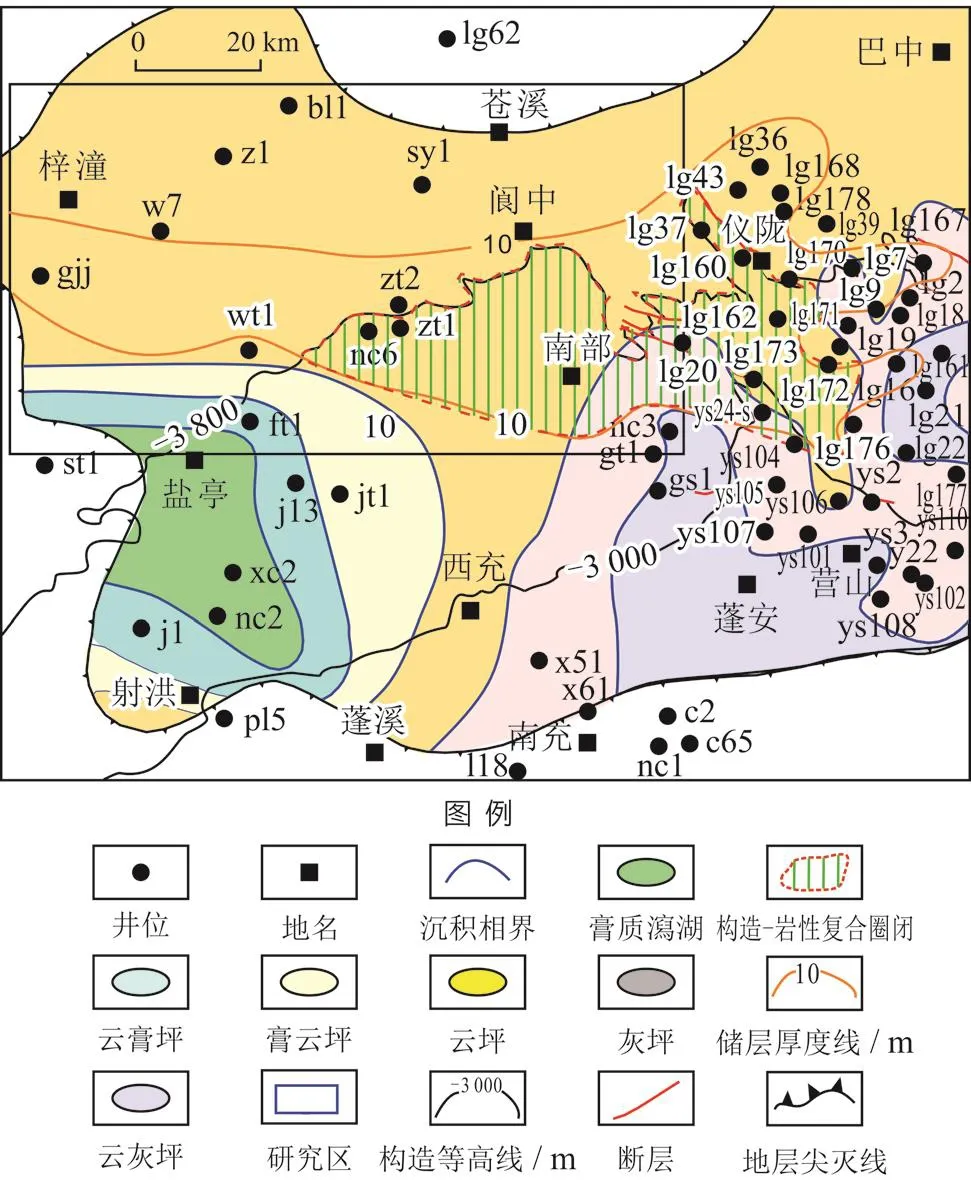

构造向东南上倾方向,雷四段为膏质潟湖发育区,膏盐岩逐渐变厚,形成岩性封堵(图10)。结合龙岗地区资料,分析向北偏东上倾方雷四3亚段为云坪及颗粒滩体发育区,储层逐渐变好的趋势,具备形成构造—岩性复合圈闭的条件。因此,根据须家河组底构造等高线、储层10 m等值线和云坪沉积相进行综合划分,区域上可形成大型的构造—岩性复合圈闭。复合圈闭北侧以须家河组底构造等高线-3 800 m(zt1井附近)为底界,南侧以构造等高线-3 000 m为顶界,西侧以储层10 m线,东侧以储层10 m线和云坪微相边界作为界限,圈闭面积达1 966 km2(图 11)。

图10 wt1井—jt1井雷四3亚段储层上倾方向膏盐岩遮挡示意图

图11 中台山—龙岗地区雷四3亚段大型构造-岩性复合圈闭划分图

2.5 源储匹配、烃源与构造演化关系

综合分析认为,区域可能发育“上生下储”和“旁生侧储”两种源储匹配关系。“上生下储”表现为两方面:一是须一段优质烃源岩生成的油气通过断层,“倒灌式”输入雷四段储层中;二是川西拗陷须一段生成的油气通过雷口坡组顶区域不整合面远距离运移到雷四段储层中。“旁生侧储”亦表现为两方面:一是通过断层错动,须一段烃源岩与雷四段储层直接对接。但本区断距一般较小,影响须一段优质烃源岩与雷四段储层的侧向对接效果,导致“源—储”匹配关系较差。如wt1井附近发育的小断层推测断距50 m左右,导致雷四3亚段5套薄储层(单套厚0.500~1.625 m,累计厚度5.250 m)主要与须一段下部厚层细—粉砂岩接触。而须一段下部薄层,特别是中上部厚层烃源岩与雷四3亚段薄储层接触的概率小,影响源—储的侧向对接(图12)。二是因差异性风化剥蚀作用,形成岩溶残丘与岩溶沟谷,岩溶储层发育的残丘与岩溶沟谷中充填的须一段烃源岩形成“旁生侧储”的源储匹配关系。邻区龙岗钻探证实该类源储匹配关系的存在,并发育“一丘一藏”的气藏模式。

图12 wt1井西侧附近雷顶小断层上下盘断层接触关系图

川中地区古地温梯度结合须家河组烃源岩埋藏演化史分析,雷四3亚段气藏成藏演化经历三个阶段:一是晚侏罗世须家河组烃源岩埋深度为3 000 m左右,地温100 ℃,进入生气窗,以生湿气为主,为气藏早期聚集成藏阶段;二是早白垩世烃源岩埋深达到4 000 m左右,地温120 ℃,进入生气高峰,天然气大量生成阶段,持续到晚白垩世末,为气藏主要聚集成藏阶段;三是古近纪—第四纪受喜山运动影响,地层抬升、地温降低,天然气生气量逐渐减少,为成藏调整阶段。结合须家河组底不同时期的古构造演化过程分析,晚侏罗世末期即烃源岩开始生烃,工区区域上位于盆地须家河组底构造的斜坡区,局部位于川中南充至川北九龙山之间的鞍部,向东西两侧构造变低,向南北两侧构造逐渐抬升;烃源岩生烃排烃高峰期的白垩纪末期,工区位于向西倾斜的鼻状斜坡上;喜山造山期(气藏调整期)盆地西侧龙门山挤压褶皱抬升,川东腹地形成多排构造高带,研究区位于之间构造变形较弱区,继承了白垩纪末总体向西北方向倾斜的构造格局。综上所述,梓潼—南部地区在主要的油气生烃、排烃、调整期均位于斜坡相对低部位,影响区域油气的富集成藏。

3 结论

1)梓潼—南部地区位于雷口坡组多期膏质潟湖发育区附近,不利于台内颗粒滩体的大面积发育。其中雷四2期南侧为膏质潟湖发育区,面积达7 000 km2;雷四3亚段膏质潟湖向西大大收缩,梓潼—南部发育大面积的云坪相。

2)储层受沉积、岩溶和构造破裂作用的共同控制。储集岩性主要为细、粉晶云岩,储集空间以晶间(溶)孔为主,其次为粒间(内)溶孔、角砾内溶孔,储集类型为裂缝—孔隙型储层,以Ⅲ类储层为主。储层主要发育在雷四3亚段b+c小层中上部,纵向4~6套薄层叠置、横向连续分布。

3)区域膏盐岩发育,大型断裂欠发育,影响下伏烃源的供给。雷口坡组石灰岩、页岩生烃能力有限;须一段中上部发育厚度大、质纯的黑色泥页岩,是较为优质的烃源岩,为雷四段的主要烃源来源。发育“上生下储”和“旁生侧储”两种源储匹配关系。

4)生烃排烃(高峰)期及油气调整期须家河组底古构造均位于斜坡区,为油气运移指向区。现今局部构造圈闭不发育,构造上倾方向向南被膏盐岩封堵,向东储层变好,形成大型构造—岩性复合圈闭,面积近2 000 km2,成藏条件较好,是下步的有利勘探区带。