归脾液致眩晕1例分析

王俊,何阳,刘萌,朱纯风,吴亮(六安市中医院,安徽 六安 237000)

1 病历资料

患者,女,27岁。2020年11月6日上午因倦怠无力、心悸、畏寒就诊于本院中医科门诊。中医诊断为虚劳,医嘱予归脾液(广东万年青制药股份有限公司,批号:191257)一盒。11月7日,患者于门诊药房主诉,11月6日12:00时服用归脾液一支,服药1 h后,出现眩晕,有自身旋转感,无恶心、呕吐,症状持续1 h左右;18:00时,再次服用归脾液一支,又出现上述症状,时长约1 h;11月7日停用上述药物,未再出现症状。仔细询问患者病史,患者既往体健,无心脑血管和精神疾病,在用药后出现精神异常,且停药后好转,考虑很可能为归脾液导致的不良反应,建议患者停止服用归脾液。

2 讨论

2.1 关联性评价

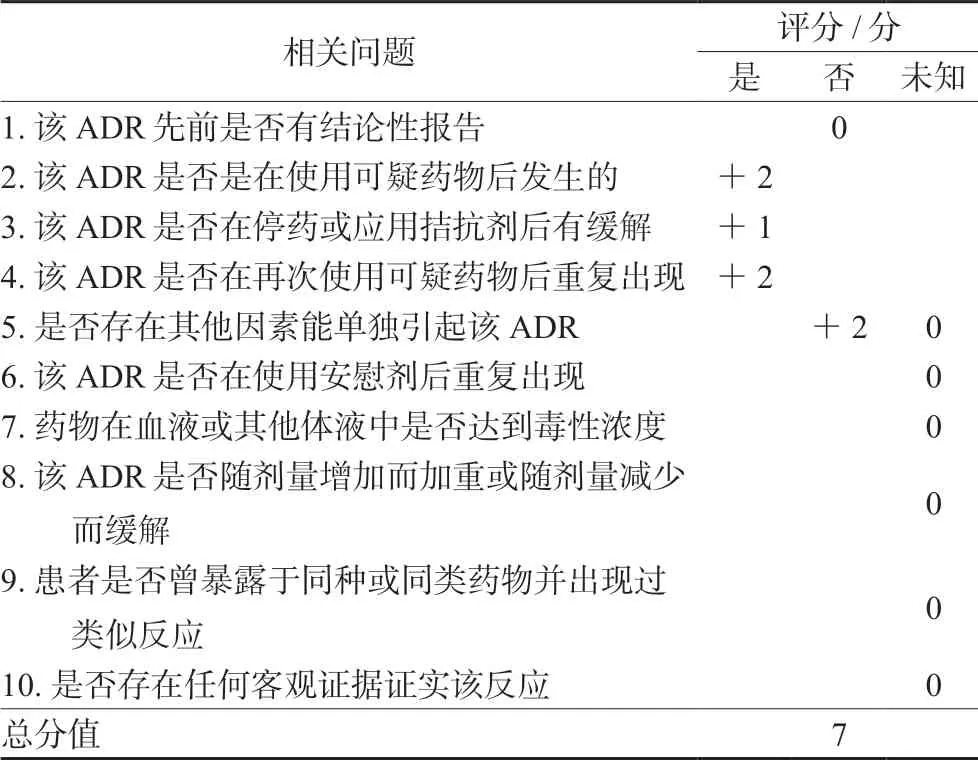

医师诊断患者“虚劳”并开具归脾液,符合中医药理论。根据患者的治疗过程,采用诺氏评估量表[1]对归脾液与眩晕之间的因果关系进行评分,得分为7分(见表1),可判定眩晕与使用归脾液的关联性为很可能。查阅归脾液药品说明书,未有眩晕的记载,因而属于新的药品不良反应。

表1 归脾液导致患者眩晕的诺氏评估量表结果

2.2 不良反应原因探讨

检索相关文献发现归脾液中个别成分和辅料有引起不良反应的报告。熊红丽[2]在黄芪所致不良反应的综述中发现黄芪最常见的不良反应是过敏反应,其中神经系统的不良反应发生率排第二,临床表现为头痛、肢体痛和失眠。王利红等[3]发现当归挥发油可减少血管紧张素受体Ⅱ(AngⅡ)的生成。AngⅡ的减少可以促进血管的扩张,进而诱发低血压的产生,血压降低可以刺激前庭神经核[4],导致眩晕的发生。归脾液的溶媒除了单糖浆,还有乙醇。本例患者服用归脾液后出现眩晕,可能是药物中的乙醇成分进入体内后,先在肝脏经乙醇脱氢酶作用氧化为乙醛,而患者体内缺乏乙醛脱氢酶,乙醛不能转化为乙酸,导致乙醛蓄积,出现了双硫仑样反应[5]。归脾液的成分较多,也存在其他成分导致不良反应的可能,但并未检索到相关信息,该例不良反应的上报可为后续研究提供参考。

3 总结

中成药在医疗活动中所起的作用日益加强,临床应用显著增加,其不良反应也越来越多。因此,必须对其安全性引起高度重视,警惕不良反应的发生,尤其是新的、严重的不良反应[6-7]。医务人员需注意抗菌药物如头孢哌酮、氟康唑等与联用可能发生的不良反应;患者自行购买中成药需谨慎,不可贸然服用,在用药前向药师进行咨询;不建议儿童、孕妇和产妇服用;在用药过程中如出现皮疹、瘙痒等过敏症状,建议停药。