馬相伯 毁家兴学,教育救国

编辑=郭娟

上图:马相伯(1840-1939) 行书七言联 纸本 对联 1931年作 识文:有万夫不当之气,无一事自足于怀 西泠印社2019 秋拍 成交价:25.3 万人民币

下图:马相伯(1840 ~1939) 行书七言联 129×28cm×2 识文:诚意功夫唯谨独,匡时事业贵知人 中国嘉德2016 春拍 成交价:51.75 万人民币

1902年,在南洋公学任教的蔡元培来到上海土山湾孤儿院,叩响了一扇门。这一声轻叩,叩开了一个失意老人的教育救国的心扉,也叩开了中国私立大学的新时代。

老人名叫马相伯,已经63 岁高龄了,他曾是耶稣会的神学博士,也曾是李鸿章的帐下幕僚,他学贯中西,是中国第一个精通7 门外语的大才,但这些成就远不及他即将到来的人生辉煌。在余下的岁月里,他不顾年老体衰,奋力开垦着中国教育这片贫瘠的土地,倾家荡产兴办了震旦学院、复旦公学,培养出了一批大师级的人物。

1900年7月,八国联军攻陷北京。国破兴亡之际,马相伯将自己名下松江、青浦等地三千亩田产捐献给耶稣会,以资创办一所新式大学,教授西方新科学,以应救国之需,并立下字据,“自献之后,永无反悔”。教会欣然接受了马相伯的巨额财产捐赠,却并不积极办学。直到1902年,蔡元培登门求学拉丁文,在他的影响下,越来越多的学生前来求学,马相伯意识到办学已经刻不容缓。

1903年2月27日,中国近代第一所私立大学——震旦学院在上海徐家汇天文台旧址上诞生了。“震旦”是梵语中“中国”的称呼,中文字面上又含有“日出东方”之意。借这个生机勃勃的名字,马相伯希望能为国家培养更多有用之才。

震旦学院的成立在我国教育史上具有划时代的意义,梁启超曾著文称:

“今乃始见我祖国得一完备有条理之私立学校,吾欲狂喜。”

在震旦学院的开学典礼上,马相伯拟定了三条办学宗旨:崇尚科学、注重文艺、不讲教理,这也是他一生坚持的办学方针。

教学方面,震旦学院提倡“学生自由研究之风”,即倡导学术民主、思想自由,并采用“挈举纲领,开示门径”的启发式教学方法;校务管理方面,则实行学生自治,由学生推选干事负责;学生录取方面,只要有才华、爱学习的学生,皆可入学。1904年夏,“愤青”于右任因为讥讽时政而被清廷列为通缉要犯,逃亡上海。正是马相伯出手相救,将其破格录入震旦学院,才得以保全性命。在震旦学院,马相伯教导于右任“不以空言抒愤、救国必先科学”,影响了于右任的一生。

然而好景不长,震旦学院成立两年后,耶稣会干涉校政,企图将震旦学校改革成一所神学院,马相伯坚决反对,两方俱不相让,耶稣会一怒之下解散了学院,马相伯带领震旦师生集体出走,另谋创办大学事宜。

1905年中秋节,在吴淞废弃的提督衙门里,复旦大学的前身——复旦公学开课了。“复旦”取自《尚书大传》所载《卿云歌》中的“日月光华,旦复旦兮”,寓含“复我震旦”和“复兴中华”之义。复旦公学是中国人独立自主创办的第一所新型大学,完全的民主自治,使得科学、自由、独立等先进思想在这里恣意生长。

大学初创,举步维艰,为节省开支,年迈的马相伯亲自授课,终日口讲指画,不以为苦。在他诲人不倦、献身教育的精神感召之下,这简陋到不能再简陋的校舍中走出了中国著名的气象学家竺可桢,民国艺术大师李叔同,国学大师陈寅恪,著名数学家胡敦复,中国第一任轻工业部部长黄炎培,政治家、教育家邵力子等大师级人物。其教育理念更是影响了蔡元培、陶行知、梅贻琦等大教育家。

1917年,蔡元培出任北大校长,在中国掀起教育改革,邀请马相伯北上。马相伯对蔡元培说:“所谓大学者,非校舍之大之谓,非学生年龄之大之谓,亦非教员薪水之大之谓,系道德高尚、学问渊深之谓也。”

马相伯所言,便是现代教育的全部意义,他第一个提出教育的普世价值,提出现代教育的平等、奋发和进取,他倡导的“学术独立,思想自由”,至今仍写在复旦的校歌中传唱不息。

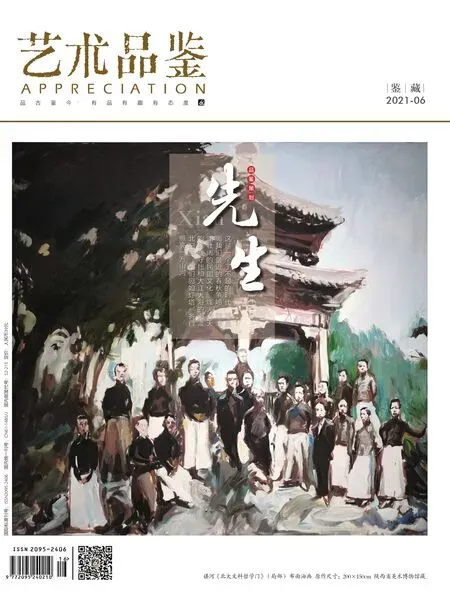

王利军《马相伯先生像》