張伯苓 公、能、体并重的南开之父

编辑=郭娟

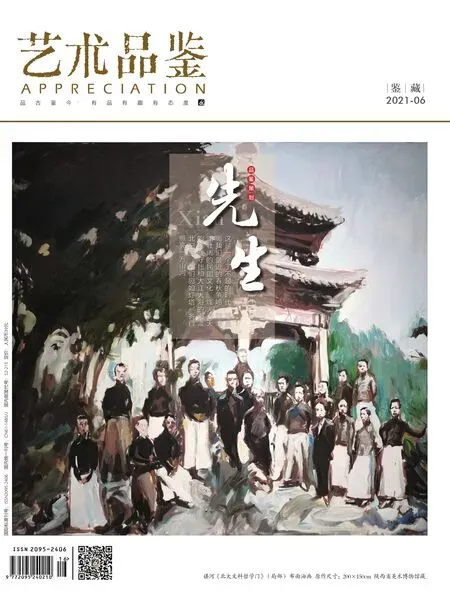

谌河《张伯苓》 纸本水墨 2021年

“知道有个中国的,便知道有个南开。这不是吹,也不是嗙,真的,天下谁人不知,南开有个张校长。”

这是著名文学家老舍、戏剧家曹禺在美国为一位70 岁的老人合写的祝寿长词。词中的“张校长”就是南开大学的创校校长——张伯苓。

从1904年与严修创立南开学校、倡导新学,到1919年两人创办私立南开大学,再到1947年牛津大学宣布承认南开学历(当时中国只有7 所高校学历获承认),南开的故事是20 世纪上半叶中国私立高等教育的缩影,也是张伯苓一生艰难办学的人生写照。

南开因国耻而生。

1895年,中日甲午之战爆发,北洋水师一败涂地,几乎全军覆没。两年后,中国威海卫军港上空,日本太阳旗降落,中国黄龙旗升起,接着黄龙旗降落,英国米字旗升起。当时还是北洋水师海军的张伯苓亲眼目睹了这场“国帜三易”的屈辱仪式,悲愤交集,完成了他人生最重要的心理转变,于是弃武从教,走上了教育救国之路。

此后30 余年,张伯苓先后开办南开学校、南开大学、南开女中、南开小学和重庆南开大学,以满腔的爱国之情和开拓进取的不懈精神,建成了一个完整的南开教育体系。在那个战争频仍的年代,南开系列学校的异军突起,特别是在办学过程中形成的心系国家、服务社会的爱国道路,允公允能、日新月异的“公能”品格,充满朝气、面向未来的青春精神,造就了中国近代教育史上独特的“南开现象”,而张伯苓也因此被誉为“中国现代教育的一位创造者”(胡适语)。

张伯苓教育的真谛在于其公能思想。

1934年,张伯苓积多年爱国教育之实践,提出“允公允能、日新月异”的南开校训。“允公允能”,“公”为爱国爱群之公德,“能”为服务社会之能力,要求学生既要有爱国之心,又要有救国之力;而“日新月异”则意在要求学生与时俱进,不断创新。

八字校训,尤其是“允公允能”的提出标志着张伯苓教育思想的大成。而这四个字,正在那个动荡不安的年代,南开能在短短几十年中由一个默默无闻的私立学校而至誉满中华的成功密码。

正是在公能教育这一条教育宗旨的指导之下,南开在教学上的若干措施,从开始便与一般学校不尽相同。如:在一众新式学堂仍旧以文法科为主的教育背景下,率先开设商科和理科,注重培养实干型人才;在一般大学要求学生走进象牙塔研究学问的时候,南开则鼓励学生走出象牙塔,用知识、技术、思想实践救国;为了提前锻炼学生的实践能力,每年组织在校学生进行丰富多样的课外活动;为了培养学生放眼全球的意识和思辨的精神,将时事话题引入课堂供学生演讲和辩论……这一切都是为了能够培育出更适应时代需要的救国之才。

不仅如此,张伯苓还尤其推崇以体育人,提出德育、智育、体育三育并进,全面发展。

早年就读于天津北洋水师学堂的张伯苓,在刘公岛上亲眼目睹了英国士兵身体强健而中国士兵体质羸弱所形成的强烈反差,由此便暗下决心:“强国必先强种,强种必先强身。”而体育无疑是塑造健康体魄的最好方式。

1917年8月-1918年11月在美国哥伦比亚大学留学时的张伯苓

张伯苓 行书“幽篁轩”

他身体力行,在南开持续不断地加强学生的体育锻炼,并为学生们配备了极高标准的体育设施。20 世纪20年代中期,南开中学在校学生不过千余名,但整个学校有15 个篮球场、5 个足球场、6 个排球场、17 个网球场、3 处器械场和两个带有400 米跑道的标准运动场,各种体育轻重器械一应俱全,甚至还专程从美国购进了最新式全套背力器、手球、护膝等各种体育用品。

在公能教育与以体育人的培育方针之下,南开大学的学子不仅养成了健全的人格,更铸就了强健的体魄,成为当时社会需要的具备现代能力的优秀人才。

如果说蔡元培完成了中国传统教育近代化的转换,张伯苓则开创了中国近代教育现代化的先河;蔡元培使中国近代教育超越了传统政治文化,张伯苓则为中国现代教育探索了实业化道路,作为私立大学,南开系列学校的市场化运营和培育人才的成功,堪称中国教育史上的拓荒牛。