竺可楨 流亡途中成就一流浙大

编辑=郭娟

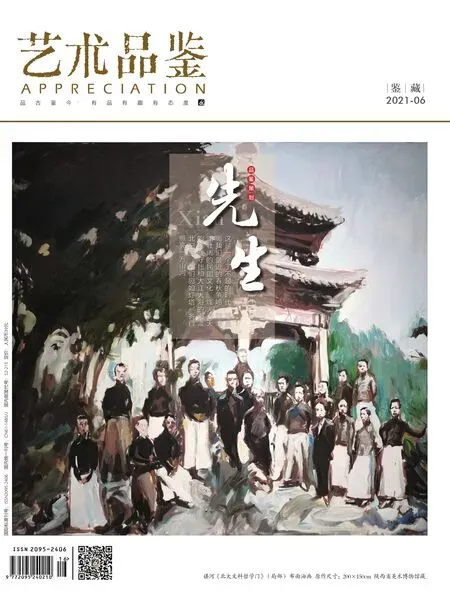

谌河 《竺可桢先生》水墨纸本 2021年

1935年12月9日,平津各高校发起“一二·九”抗日爱国运动,浙大学生最早响应,纷纷上街游行示威。为镇压学生游行,浙江大学校长郭任远勾结军警入校逮捕了12 名学生代表,由此爆发了驱逐郭任远的罢课斗争,郭任远被迫辞职。

为平息学潮,蒋介石急需要物色一位专业上有成就、社会上有声望的浙江籍学人接掌浙大。后经陈布雷推荐,气象学家竺可桢被任命为浙大校长。

受命前夕,竺可桢向蒋介石提出了担任浙江大学校长的三个条件:第一,财政须源源接济;第二,校长有用人权,不受政党干涉;第三,时间以半年为限。蒋介石予以首肯。

1936年4月25日,46 岁的竺可桢走马上任,就任浙江大学校长,揭开了浙大历史的新一页。

当时的浙大在中国尚属二流,教学楼和图书馆都是危房,号称天上下雨,地上即漏,连普通的民房都不如,整个学校图书馆藏书更是稀少,只有六万余册,而彼时的清华大学藏书室面积超过7000 平方米,馆藏图书超36 万册。

更让人堪忧的是浙大的教师队伍,当时整个学校的国文、中国历史、外国历史均没有教授任课,还不断有教授辞职。没有教授的大学,能叫大学吗?

竺可桢深知“教授是大学的灵魂,一个大学学风之优劣,全视教授人选为转移”。于是他四处寻觅名师,亲自登门求贤(三请马一浮,两请邵裴子),诚邀有才华的同事、学生(如胡刚复、梅光迪、王季梁、张其昀、陈训慈等),重用原浙大的名师(如郑晓沧、苏步青、钱琢如、陈建功、贝时璋、黄翼、蔡堡等),请回离校教授(如张绍忠、束星北、何增禄等),外聘优秀人才(如王淦昌、谈家桢等),迅速为浙大网罗了一大批优秀的中国学者。

可惜好景不长,1937年抗日战争爆发,因淞沪会战硝烟日趋逼近杭州,竺可桢当机立断率领浙大师生举校西迁。此后历时两年,竺可桢带领浙大师生途经浙、赣、湘、粤、桂、黔等六省抵达遵义和湄潭。这一壮举被誉为“文军长征”。

浙大西迁,谱写了中国科教史和抗战史上的辉煌篇章——这段“长征”让浙大获得了七年宝贵的办学时光,保护了一大批中华民族精英,培养了一大批优秀的人才,推出了一大批重大的、影响深远的科研和教学成果:数学家苏步青一边种菜一边在油灯下完成了数学著作《影射曲线概论》,并与同事陈建功教授创立了世界三大数学流派之一的陈苏学派;物理学家王淦昌一边放羊一边想出了探测中微子的办法,并在美国《物理评论》上发表论文;生物学家谈家桢在贵州山沟的祠堂里开展昆虫研究,发现了嵌镶显性现象,在国际学术界引起巨大反响。

1938年11月,竺可桢将“求是”作为浙大校训。“求是”校训的确立,既是对从求是书院到国立浙江大学历史文化传统的继承与发展,也是历代师生优良校风和教风、学风的凝练和升华,更是竺可桢率领浙大师生在烽火硝烟中举校西迁,历经艰辛而不屈不挠的奋斗精神、牺牲精神、革命精神和科学精神的概括总结,是竺可桢留给浙大的最珍贵的精神遗产。

1956年,时任中国科学院副院长竺可桢在国际科学史大会上致辞

邓永平 《竺可桢在遵义》180×97cm

从1936年4月担任国立浙江大学校长到1949年5月卸任,竺可桢担任浙大校长的任期从一开始允诺的半年一再延长,历时13年。竺可桢执掌浙大的13年是浙大处境最艰难却也是发展最迅速的阶段,整体学术水平大大提高,不仅教授、副教授由70 名增至201 名,学生也由512 名增至2171 名,而且学科设置从抗战前的只有文理、农、工3个学院16 个系增加至文、理、农、工、法、医、师范7 个学院27 个系,物理、化工、农业、数学等专业在全国享有盛名,并创建了数学、生物、化学、农经、史地5 个研究所。曾经的地方性大学一跃而成为一流综合性大学,成功跻身当时全国四大名校之列,被李约瑟誉为“东方剑桥”。