徐悲鴻 中国现代美术教育奠基者

编辑=小尘

西风东渐

1895年,中日甲午战争爆发的第二年,徐悲鸿出生了。

徐悲鸿所处的时代,是一个多灾多难的时代。袁世凯窃取辛亥革命成果,军阀混战,帝国主义的压迫使得中华民族危在旦夕。在艺术上,传统绘画表现出的局限性也渐渐暴露出来。徐悲鸿曾陈述中国画的诸多弊病,如:中国画中除松、柳、梧桐等几种树可分辨类型外,其余树木皆不可辨识;画中人物形态、神态亦多成问题,身不能转,头不能仰;童子一笑就老,攒眉即丑等。除了表现在技法上的局限以外,更重要的在于绘画思想表现出了消沉厌世,过多的精神层次和超现实的表达,忽视了现实的内容。

清末民初,西风东渐。彼时的文艺界,受认可的是中国古典书画,所谓正统派是四王、扬州八怪。针对中国画如何发展,将来走怎样的路出现了很多的观点和主张。有康有为的复古革新论;有陈独秀的革“王画”的命,并提出改良中国画的具体方法就是“采用西方写实之精神”;也有蔡元培的改临摹为写生,用科学方法入美术;还有岭南高剑父的“折中中外,融合古今”;也还有陈师曾的捍卫文人画论,在中国传统的内部寻找革新的方法;还有接近陈师曾的金城主张在中国画范围内进行自我更新,夸大到“晋至元”并以宋元绘画为正宗,等等,可谓百家争鸣。

同时期的法国,在文化艺术界,虽然有着600年历史的学院派的古典主义、写实主义依然占据主流,但现代主义各流派也开始了1905年的野兽派,1907年的立体主义,再是印象派、新印象派、后印象派,再晚一些30年代的超现实主义、德国表现主义……各种前卫的艺术思潮和流派开始盛行。

艺术兴国

中国历史上最早的官派留学集中出现在1872年到1875年,共有120 名平均年龄只有12 岁的幼童赴美留学,詹天佑、欧阳庚就在其中。1889年日本明治维新,中国发现他们从古典社会向现代社会转型成功了,于是有很多人去了日本留学。到日本之后,发现日本学的全是欧洲的,那为什么不直接去欧洲呢?

20 世纪初,留学欧洲蔚然成风,或公派或自费。近百年来,在中国革命史、教育史、美术史上呼风唤雨的大先生们很多都在这一时期赴欧求学。其中,中国现代美术教育的奠基者徐悲鸿亦在其中。

徐悲鸿《三骏图》 133×66cm 纸本立轴

1919年夏,上海黄浦江畔,89 名中国留学生登上了一艘去往法国的“波尔多斯号”邮轮,经过一个多月的远航后,到达世界艺术之都——巴黎。这89 名留学生中,自费学习艺术的有将近10 人。

于是,蔡元培就向北洋政府提出:给一个公费名额,学艺术。这个名额,落到了徐悲鸿头上。那一年,他24 岁。这年冬天,官派留法学艺术第一人——徐悲鸿,就踏上了去法国的游轮。有着家国思想和民族责任感的徐悲鸿,开始走上艺术复兴中国的道路。

对于留法这段经历,徐悲鸿有三点很自豪:他是第一个公费的,也是第一个通过正规考试进入巴黎高等美术学院的,当年全世界400 名考生,他是第6名。和他同场考试的还有自费的方君璧,她成绩比徐悲鸿弱一点。

从1919年到1949年,150 位艺术专业留学生,带着对艺术的挚爱和救国的热情,到法国求学。这其中有林风眠、徐悲鸿、颜文樑、常玉、潘玉良、赵无极、吴冠中等,他们后来成为中国“最贵”的一批艺术家。继李叔同之后,他们还是第一批画裸体的中国人。

蔡元培秉持“大艺术”的观点,主张以美术教育倡导美育,把艺术的社会价值提升到与科学同等的位置。徐悲鸿与蔡元培的美育思想相呼应,蔡元培提倡“以美育代宗教”,艺术是“改造社会的工具”,鼓励进行美术教育,开设美术馆 、展览会,主张以科学方法以描写实物入手。他说:“余有两种希望,乃多作实物的写生及持之以恒二者是也。”

于是在这样的背景下,徐悲鸿对中国美术教育的发展带来了重大变革。其具体内容表现大约在三个方面:

一、对传统笔墨的选择与改造;

二、把素描融入笔墨;

三、使用模特和人体。

这三点是传统人物国画向新形式转型的最为突出之处 。

徐悲鸿还是第一个打破传统国画和油画界限的人,标志就是1931年他画的《九方皋》。他也是第一个将裸体植入到国画创作里面的人,典型的中西合璧。

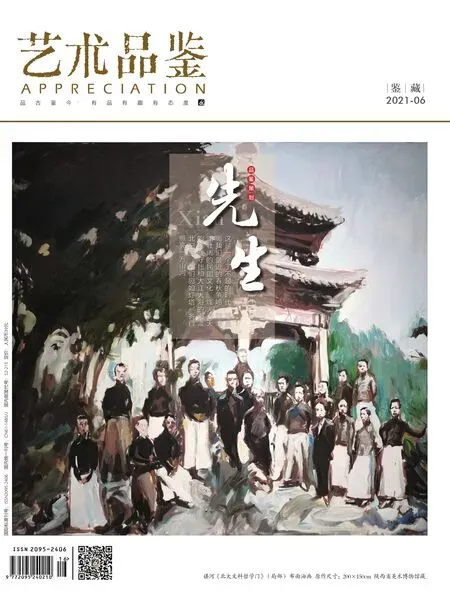

上图:1945年,徐悲鸿在石家花园的合影

下图:徐悲鸿(右四)与齐白石(右三)等艺术家

用西方的“实写”来改良中国画,这个目标在他留法之前和留法的整个过程中都十分明确。他在画中注入了光、影、体积比例、空间透视、质感,包括彩墨这个概念都是他提出的。

教育兴邦

经过留法学习的中国艺术家们,创作可大致分为两类:一类是依托学院派的写实主义,典型代表有徐悲鸿、吴作人、常书鸿、颜文樑等;另一类更多人,则是倾向现代主义的探索,野兽派、印象派、立体主义等,比如刘海粟、林风眠、常玉、潘玉良、吴大羽。

这批留法艺术学生绝大部分选择回到祖国,他们中的大多数后来又都选择了艺术教育作为自己的人生归宿。中国的现代艺术教育体系、现在的各大美院,几乎都是这一群留法艺术家建立起来的。

1927年,33 岁的徐悲鸿从留学8年之久的法兰西归国。刚回到上海,徐悲鸿便受田汉邀请,与其共同筹办南国艺术学院。1928年1月,南国艺术学院筹办就绪,徐悲鸿出任首任美术系主任。3月,徐悲鸿兼任中央大学教育学院艺术专修科教授。

1928年11月,应北平大学校长李石曾聘请,徐悲鸿由南京只身北上,正式接任国立北平大学艺术学院院长之职。也是这时,33 岁的徐悲鸿与64 岁的齐白石相识,并三顾茅庐邀请白石老人担任艺术学院教授,结下了两人长达二十几年的忘年友谊。

1929年,徐悲鸿创作了《田横五百士》和《徯我后》两件巨幅油画。目前学界对这两件作品普遍持以下共识:皆为其代表作,皆是忧国忧民之作,更是徐悲鸿的第一次人生与艺术的宣言,开创了现代意义上大型历史画创作的先河和现在所谓的“主题创作”的先河。

上图:徐悲鸿《九方皋》 139×351cm 1931年作 徐悲鸿纪念馆藏

下图:徐悲鸿 《自画像》

在北平大学,徐悲鸿采取了大刀阔斧的改革,贯彻写实主义主张,从严考察教员,遭到了强烈反对。1929年1月,北平大学学生为校长人选和要求恢复北京大学原校名等事发生学潮,加之党务纠纷,北大混乱不堪,徐悲鸿被迫辞职,回南京担任中央大学艺术系教授。

在中央大学,徐悲鸿继续反对荒诞画风,提倡写实画风,并以中央大学艺术系为阵地,从事教育、创作,并向世界宣传中国艺术。

从国立北平艺专到中央美术学院,徐悲鸿度过了他艺术创作和美术教育的盛年,他把大量精力放在广揽人才、学科发展和学校建设上,为新中国美术教育呕心沥血,直至生命的最后一刻。

1953年9月26日,徐悲鸿因脑溢血病逝,享年58 岁。按照徐悲鸿的遗愿,夫人廖静文女士将他的作品1200 余件,他一生节衣缩食收藏的唐、宋、元、明、清及近代著名书画家的作品1200 余件,图书、画册、碑帖等1 万余件,全部捐献给国家。

徐悲鸿和林风眠、刘海粟、颜文樑被称为是中国美术界的四大校长。他们以巴黎美院为样本,把法国艺术院校的基本设置、教学理念搬回国内。国立艺专、上海艺专、中央大学艺术科、北平艺专、杭州艺专,包括武昌艺专的创立,都与他们关系密切。而现在中国的各大美院,包括中央美术学院、中国美术学院、上海美院、武汉美院等,都是由这些艺专在后来的历史中经过拆分、革新、合并而成的。比如现在央美的基本学科建制、教学理念都是徐悲鸿开创的。包括实地写生,以前中国是没有的,写生这个概念都是徐悲鸿开创的。

——徐悲鸿经典作品展”