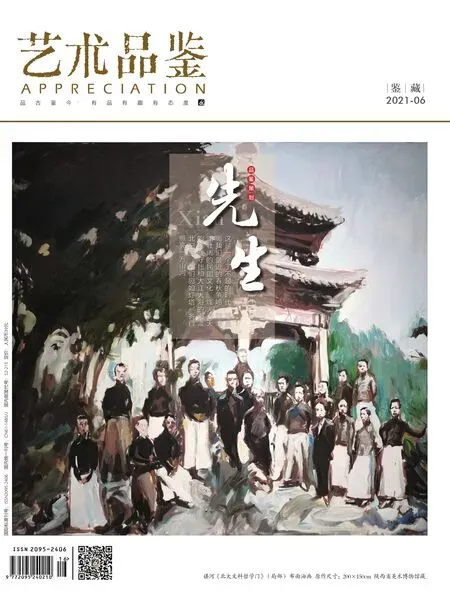

民國“日記” 谌河的历史人物肖像画

撰文=张敏

谌河《香江往事》170×130cm 2011年

切入近现代历史,每位艺术家都有不同的方式,谌河选择用历史肖像画、以近似日记的方式呈现并回溯那个“先生”辈出的时代。

历史肖像画常常被“历史”二字掣肘,也常常被“厚重”这一形容词压得喘不过气来,谌河绕开了这些,他寻找到的是一种轻松、动情、私密的表现方式。基于油画出身,谌河选择了自己熟悉和擅长的媒材来描绘人物,但在油画媒材和写实基础之上,他还强调一种与真实历史之间的距离感,这种距离使他能够将自己的个人情感和主观想法塞进其中的空隙,人物在氛围中形成,观众遂有了想去故事背后一探究竟的想法。

对历史的个人想法在大多数人那里,是从对历史文献的总结中来的,但谌河不同。作为新文化运动参与者沈尹默的后人,无论是小时候无意中看到的老照片,还是家承风范潜移默化的影响,都使得谌河与民国和近现代的历史之间有亲近的联系,与“先生”们之间也有亲密之感,故当他以主观想法参与、介入油画媒材时,其演绎并不显得突兀,因为那既是真情,也是实感,所以他的油画表现显得自然而然。

左上:谌河《弘一法师》 120×97cm 2011年 陕西省美术博物馆藏

右上:谌河《王国维》100×80cm 2009年

左下:谌河《罗振玉》2021年

右下:谌河《蔡元培》水墨纸本70×56cm 2020年

谌河《来今雨轩》160×130cm 2000年

当下,能够这样表现民国人物的画家不多,原因在于谌河与历史之间的亲切感是大多数阐述民国历史的画家所不具有的,而对亲切感的缺失则会催生出两种常见的不同的创作方式:或者被“历史”掣肘,如实描绘历史人物,不断向历史人物靠近,努力接近“第一”或“第二”历史;或者暂时脱离历史语境,基于“反思”的态度在历史肖像画画面之上寻求破坏。

谌河没有破坏,因为他站不了太远,或者说,他无法与那段历史产生超越画面呈现之外更远、更多的距离感。除此之外,不破坏也有另一原因:他对人物的选择有自己的立足点,有较为纯粹的切入角度。历史人物必然有一定的复杂和立体性,但如果以一个较为纯粹的角度切入进去,画面上的破坏反而会显得不合理。这种“纯粹”和“立足点”可以以“先生之风”展览名中的“风”字稍作概括,谌河认为,那是风骨、风范,也是一种乱世之中的家国情怀。在谌河看来,人超越自己的时代,能够去预见一些什么东西,创新一些什么东西,便是“先生”之称谓的原因,他并不将“先生”一词限定在博学之上,尽管他认为博学是“超越”的基础。

可见,谌河没有在画面上寻求“破坏”并不意味着他没有对历史“反思”过,相反,这种宛如潺潺溪水一般的表达便是他在情感、责任、渊源之外的反思。因此“先生之风”的策展人甄巍认为,谌河的书写不是宏大华丽的词章,而是随性自然的私人笔记。

笔记的书写必然是持续性的,在谈及后期创作计划时,谌河觉得自己还会再进行拓展,从时间上,他想上推到晚清时期,因为正是洋务运动、戊戌变法孕育了后来的启蒙和变革。而从人物范围上,他想将笔触再扩展,往艺术家、画家身上靠一靠,新文化运动虽然以文学首当其冲,但其影响范围波及甚广,作为一位画家,表现变革中的艺术大师和那些能够被称之为“先生”的人物也是他的责任和义务。

至于其后再如何在形象几近程式化的大师、人物、先生身上拓展出新的内容,我想这应当是留待画家的问题,作为观者,只需在感受谌河历史肖像画独有的情感流动之时,再稍作期待即可。

“谌河解决了众多历史题材画家面临的一个巨大矛盾,即写实性(像不像)和写意性(随意笔触,书法用笔的表现性、绘画感)的矛盾问题,这是他比上一代人在当代性上的突破,同时他的这个成就也是他家族四代人一步步把这步棋推过来的(程征先生语)。”

对 话

采访=张敏 整理、编辑=郭瑜华

谌河简介

谌河,男,生于河南省郑州市。民革党员,1989年毕业于西安美术学院附中,1996年毕业于中央美院油画系第三画室后进入西安美术学院任教至今。2008年巴黎国际艺术城访问学者。2019年9月至10月在北京师范大学京师美术馆举办“先生之风——谌河历史肖像书写”油画展。2021年4月至5月在陕西省美术博物馆举办“先生之风——谌河历史肖像书写展”。

艺术品鉴:您的“先生之风”是以什么角度切入那段历史的呢?家承的痕迹是否也会影响您的创作倾向、创作角度?

谌河:从事这个题材的创作肯定是有受到家庭影响的,这种影响引发我对民国历史的兴趣,表现在创作的过程中也会带有一些个人感情因素。

比如刚开始只是看到某张老照片的一些直观感受:觉得很有意思,被吸引住了。然后再在创作的过程中去不断地补充一些历史资料。补充资料的方式于我来说可能也有一些不同,在北京之时,父亲会建议我去寻找五四新文化运动时期那些“先生”的后人,父亲在小时候见过像沈尹默、于右任这样的大师,并对这些大师非常熟悉,近现代的历史距离我们并不是非常遥远,从这些“后人”的回忆中可以得知一些真实的历史资料,这些对我创作这一题材的人物肖像画能提供一些新的角度和思路。父亲不会对我进行具体的创作指导,但他给我的一些建议是准确的,包括从父母那一辈人那里听来的关于一些“先生”“大师”的故事,都对我很有启发。

艺术品鉴:在实际的创作过程中,您会着重把控哪些细节,以此达到历史肖像画的动情之处?您似乎也曾表达过艺术需要表达人的思考,即“人味儿”。

谌河:我本人在创作的过程中,主要是通过把控历史人物的个性来表达历史人物情感的,因为他们每个人身上的个性都不同,甚至有的差别很大。例如我画的两张画放在一起,每个人的画面气质都是不同的,实际上我画这些画是对他们的一种精神的回溯,并不是去制造历史场景或者是传统意义上的那种重大历史题材,或者是还原某一个故事,还原一个场景,总得来说是一种历史、精神的呈现。

上图:谌河《于右任与张大千》120×97cm 2012年

中图:谌河《重逢》250×190cm 2012年

下图:谌河《胡适之客厅》100×150cm 2011年

这种“人味儿”一般通过人物组合、情境、眼神和视角不同等方面去表达,例如鲁迅的那一张慈眉善目的画是从鲁迅“怜子如何不丈夫”这个角度创作的,而不是一般人熟悉的“横眉冷对千夫指”的角度,所以眼神有很大的区别,给人的感觉就会有很大的不同。

艺术品鉴:可否为我们概括一下您所认为的“先生之风”是什么?

谌河:民国时期中国社会发生了巨大转变,整个中国从一个古老的、原始的社会状况走向一个现代文明,而在这个时间节点上有一批人自觉承担起了历史、社会的使命,努力挽救日益衰颓的社会和国家,这批人就可以称之为“先生”。

在我看来“先生之风”就是有前瞻性的人,是他们的身上一种风采,闪耀着的一种家国情怀,他们都是社会的知识分子、精英阶层,本身生活条件可能就不差,但他们却选择为国、为民去拼搏,这一点很难能可贵。

艺术品鉴:策展人甄巍认为画家创造的实际是无法还原第一历史和不同于第二历史的“第三历史”,您如何解读“第三历史”?

谌河:作品是根据现有的一些资料然后融入了个人主观的一些情感完成的,所以创作出来的作品不是完全意义上的照片,也不是严肃的历史研究。例如《陈独秀》那幅画就是一个红色的色调,是因为联想到他是一个激进的、革命的人物,加入了创作者,也就是我个人对那个时代的想象,换句话来说就是进行了艺术的加工,这应该就是所谓的“第三历史”吧。

艺术品鉴:除了情感、责任、渊源,您对过去的某一段历史会有过反思的时候吗?

谌河《兼容并包的北大》250×190cm 2011年

谌河:肯定是有的,从过去批判国学到现在的国学开始兴盛,实际上就是对过去的一个反思。我们现在的生活状况和那个时代有所不同,安定的社会状况就会让人想起传统的美好,沈尹默曾经有一个论断是:“叹息前人给我们留下了无数的绫罗绸缎,只没有剪制成衣,此时正应该利用他,下一番裁缝工夫,莫只做那裂帛撕扇的快意事。蔑视经验,是我们的愚陋;抹杀前人,是我们的罪过。”这也表达了我对传统文化的一个态度和反思。

艺术品鉴:历史肖像画是否是您后期将持续创作的题材?就如甄巍认为的那样,它就如同日记、散文存在于您的生活与创作中。

谌河:这种历史题材不是我唯一的题材,但在后续过程中也会持续创作,并且还会继续扩展延伸下去。这个扩展延伸如果是从“时间”方面看的话,是以我当前所创作的人物画为节点向前去追溯,例如说晚清的一些人物,或者向后去延伸,例如西南联大的一些代表性人物,还有建国后的那一代知识分子:钱三强、钱学森、季羡林等,他们和“五四”那一代人前后都会有一些联系,有的就是五四那一代人的学生。从“范围”来看的话,可能我后期还会涉猎当时的艺术圈,呈现艺术圈在变革的时代潮流中显现出来的大师、历史人物,例如徐悲鸿,等等。