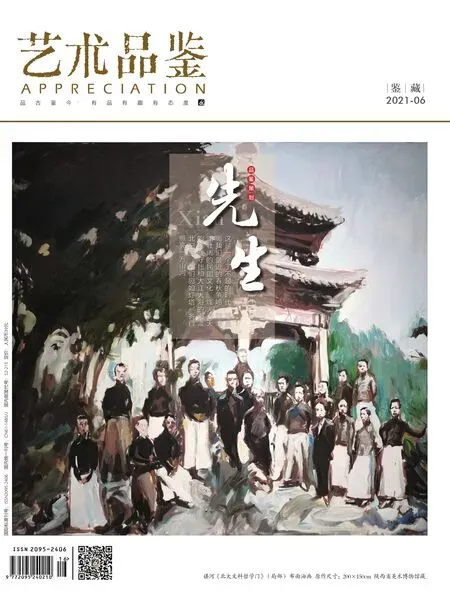

“杂家”彭德

撰文=张敏

4月16日晚,我与彭德先生在西安美院家属楼彭德家客厅进行了一次访谈,时长近四小时。访谈期间,常常会恍惚间看到他身上显现出的两个画面:一是,『批评』被搁置在一条线的居中分界点,他年轻时朝分界点的前头赶,赶到终点又倒回分界点,踌躇良久之后,他萌发了去分界点后头探探的想法,于是他去了;二是,谈论起当代,他使用的是西方的线形逻辑;谈起传统,他随手拿起了中式的逻辑,逐渐扩散开来讲。他已经过了跨学科、中西、古今这样的名词阶段,他是在同时操纵两种逻辑思维。

彭德,1994.3,参与创办深圳《焦点》杂志,挂名主编,范生平摄。

由楚入陕

楚,自古便有其独有的精神、气质、风格、性格,或可概括为叛逆、恣意、坚韧、浪漫。

夏商之际,居住在中原地区的人自称华夏,将中原周围的四方部落分别称为“东夷”“南蛮”“西戎”“北狄”,这种偏见是因为四方部落食服不与华夏同,故楚人曾长期被排除在中原文化圈之外。此后,头上扣着“南蛮”这顶帽子的楚国崛起,拥有武力资本的楚国此时对中原诸国回以相似的蔑视,第六代君主熊渠称王、楚庄王问鼎中原,这在礼乐尚未崩坏的时代被视为不尊和叛逆,却也因此造就了独特的楚文化。

彭德,湖北天门人,其最为人熟知的是85 美术思潮以及之后在中国美术界以笔为投枪的艺术批评家形象,细思量,那段尤为激进的批评生涯似乎也是楚人自古以来的民族性情在内发挥作用。然而,彭德与楚地的牵绊不止于此,1970年,彭德于华中师范大学中文系毕业,此后,他在从事艺术批评工作的同时相继编辑出版了《楚艺术研究》《楚文艺论集》,发表了许多与楚文化、艺术研究相关的文章。消失在兴废中的章华台、云梦泽最美的样子想必也常常在彭德的脑海中浮现,知识分子的第一步,总是要先从故乡出发。

研究楚文化,彭德是多角度的、综合的、全面的,涉及文学、艺术、考古等多个领域,且不在多领域之中显露出中心倾向,他常常试图将一件作品、一种观点置于更广阔的文化背景中去考察,认为只有以此方式,才能找到最准确的阐述。这样的研究方式对研究者自身有一定条件限制,它要求的是研究者需要具有与“广阔”学科范围相匹配的知识体量、眼界格局。彭德的确是这样做的,他嗜书如命,且在初入江湖之时就为自己找准了定位:杂家。“杂”在这里,是运筹帷幄多领域的勇气和魄力。

左2尚扬,右2 彭德,湖北省油画创作班部分成员,1978年夏,武汉东湖。

《楚文艺论集》彭德执编和设计封面,1991.12.书号:ISBN 7-5394-0223-7/J·221,湖北美术出版社。

而随着研究的不断深入和对自己研究角度的清晰认知,彭德在楚地之外又寻找到了另一个他认为可以实践自己研究理念的地理环境:终南山。终南山位于陕西省境内秦岭山脉中段,地处中国南北大陆板块碰撞拼合的主体部位。彭德说:“全世界有三条文化山脉:最重要的一条是土耳其南部的托罗斯山脉,位于幼发拉底河和底格里斯河的上游,那是两河流域文明的一条重要山脉;第二条是阿尔卑斯山脉,阿尔卑斯山沿亚的里亚海分两条余脉,分别孕育出了古希腊文明和古罗马文明;第三条文化山脉就是终南山,它孕育了周、秦、汉、唐的文明,奠定了中国文化的基本面貌。”

在彭德看来,终南山就像是一个巨大的容器,它涵盖了宗教、饮食、生态、旅游等多种文化内容,覆盖面非常大,故而研究终南山要从不同的角度去切入。近年,由彭德策划的终南论坛显示着他要研究终南山庞大文化体系的决心,众多学者参与进这个研究课题中,他们从考古、绘画等多个角度研究终南山。“它可以将很多人的学术思想容纳进去,我想建立一门‘终南学’。”彭德说。

现实中,由楚入陕是彭德工作调动的结果,2000年,他从湖北调入西安美术学院。而学术研究脉络上,楚地与陕地之间是有紧密联系的,那是他逐渐完善和实践自己研究理念的表现。迈出故乡,不意味要建立第二故乡,是脱离地域从而面对更多样、更广阔的文化。就像秦国虽然于战国晚期灭了楚国,但战争的旗帜并不能完全宣告文化层面的胜利,楚文化终究因其广泛的影响力和独特的审美魅力留存并与中原文化融合在了一起。

当然,文化、政治的兴亡史不能与个人划等号,因为人还要考虑安身立命的问题。

两封求职书

彭德曾为数不多地考虑过安身立命的问题,第一次是从故乡开始出发的中年时期,第二次是退休之后,在这两个时间段,他都以向美术界和大众发出《求职书》这样开诚布公的方式来表达自己阶段性需求和想法。

1999年,《江苏画刊》发表了彭德三百字的求职书,如今再谈起这件事彭德说:“当时想要调离武汉,所以对外发表了《求职书》,那三百字我谈论了自己的优缺点,第一个打电话给我的是罗中立,当年也的确是差一点调去川美,后来还是来到西美。”

1982年6月,彭德以县文化馆美工身份,参加由《美术》杂志和湖北美协组织的“神农架美术理论研讨会”,会期长达28天,历经武汉东湖、襄阳隆中、武当山、神农架、昭君故里、屈原故里、白帝城、长江三峡。与会者有何溶、周韶华、沈鹏、叶朗、贾方舟、皮道坚、彭德、陈云岗等二十余人,会议被称为美术理论界“黄埔第一期”,照片摄于武当山南岩,1982.6.8。

调离武汉之前,彭德任职于湖北省文联。1985年,在美术热、思想热、文化热的背景下,湖北文联开办了当代艺术媒体阵地“两刊一报”(《美术思潮》《江苏画刊》《中国美术报》)的美术理论刊物《美术思潮》,彭德任主编。其时正值85 思潮席卷全国之际,一本“地域”杂志以先锋的姿态、包容的胸怀、敏锐的判断迅速将当时国内众多国内美术名家、理论名家、文化学者囊括其中,并推出了一大批青年作者,这些青年作者至今都是活跃在美术界的著名人物。根据彭德在《<美术思潮>始末记》一文中的记录,这些人按出场顺序包括:

彭德、皮道坚、周韶华、沈鹏、鲁慕迅、陈方既,神农架会议,1982.6.13。

顾铮、彭德、皮道坚、李媚、陈琦,1988.8.27,杭州,摄影研讨会。

皮道坚、鲁虹、严善錞、邓平祥、朱青生、谭力勤、费大为、陈云岗、尚扬、邵宏、贾方舟、孙永、王广义、陈池瑜、殷双喜、许江、陈绍华、郭线庐、黄专(白荆)、王林、杨小彦、韩书力、戴恒扬、李松、邹跃进、陈丹青、栗宪庭(胡村、李家屯)、李公明、黄河清、牟群、黄永砯、戴士和、顾雄、李小山、成肖玉、谷文达、刘子建、王璜生、王鲁豫、潘跃昌、孙建平、高名潞、唐庆年、张晓凌、杭间、吴少湘、王小箭、舒群、陈孝信、张强、徐建融、郑胜天、范景中、孙津、丁宁、吕品田、刘伟冬、刘春冰、丁方、吴山专、毛旭辉、樊波、卢辅圣、刘骁纯、王明贤、赵冰、张蔷、任戎、孔长安、金中群、周彦、李正天、水天中、王川、盛军等。

“始末记”,有始便有末,在文章结尾,彭德写下了这样一句话:“历史是匆匆忙忙形成的,《美术思潮》的三个春秋尤其显得紧迫、忙乱、头绪不清。回首往事,《美术思潮》留下了种种漏洞、过失和遗憾。”1987年底,全国发起了整顿刊物活动,《美术思潮》停刊,并与湖北文联所属的另外三本杂志:《摄影天地》《戏剧之家》《长江歌声》合成新刊,名为《艺术与时代》。

为《美术思潮》郑重写下终刊词后,压力、遗憾、不舍各种情绪在心中相互纠缠在一起,停刊意味着什么?先锋和激进已逝?批评环境发生变动?蓝庆伟《批评的演进——中国早期当代艺术批评家的转向》一文中写:“1989年后,中国80年代对于理想、文化、政治参与的热情明显降温,而经济建设迅速改变着中国社会的集体价值观,避免了社会精神层面的完全抽空,也因此改变了中国社会的文化生态。”身处这一改变时期的批评家和艺术家们无疑将要面对的是更为复杂、难以预测的新环境。对当时的《美术思潮》主编、批评家彭德来说,那是“低谷”。

组图:上图为《美术思潮》1986年创刊号封面,陈绍华设计;下图为《美术思潮》 终刊号封面,祝斌设计,1987.11。

“年轻的时候我一直投身当代,八十至九十年代之后,当代艺术走入低谷,我就开始看书。《十三经注疏》是儒家的十三部经典,我当时花了将近一个月的工资买了那套书,那时候心想,我从事当代艺术批评,肯定一辈子都不会认真翻完这本书,结果后来想,一直说‘反传统、反传统’,《十三经注疏》不就是‘标准的传统吗’,那我何不看看真正的传统究竟是怎么回事,后来通读下来了近一千万字。其间我发现中国有一套色彩体系,随即决定用十年的时间写《中华五色》这本书。”

批评的“存活”有赖于时代背景和艺术环境,时间不断推进,环境发生改变,人亦将逐渐老去,很少人能以专职批评为生,大多数批评家最终都为自己找到了一个“归属”,从事教育、翻译或美术馆工作,彭德的归属又是什么呢?

上图:彭德《中国美术史》封面,吕敬人设计,2004.9,上海人民出版社。

下图: 彭德《中华五色》封面,2008.8,江苏美术出版社。

立者:祝斌、皮道坚、鲁虹 坐者:萌萌、彭德、王广义(时在武汉任教),1991 严善纯在雪地上摆拍

距离第一封《求职书》发出22年之后,2021年彭德通过《艺术当代》新媒体再发《求职书》,从内容里看到的似乎仍是他在考虑归属问题,因为现在的他已退休,如何继续自己的课题研究,他向全国高校毛遂自荐。“如果说第一份求职书是为了改换一个学术环境,那么第二份求职书则是想检测一下中国文科大学对退休学者的价值判断”彭德说。

谈及归属,人们往往容易向“安稳”“安全感”一类的词上靠,实则并非如此。彭德22年前和22年后的两封《求职书》都只是在适时做选择,并大有一种随时准备再出发的不服气的劲儿。这股子不服气的劲儿和他做什么研究方向已经没什么关系,哪怕是传统、是国学。

他认为,人的一生都是在不断调整自己的事业,不断在转换思维视角,不断在自己现有的观念上有所推进和变异,这种调整和社会背景、个人趣味甚至与年龄的、身体的变化都有关系。

批评的内质

彭德的朋友陈孝信曾这样描述他:“彭德年轻的时候是革命者,到了本世纪末是不革命者,到了西安以后是反革命者。”回归传统,不当批评家,这是现在大多数人对彭德的看法。即使对于彭德自己来说,“杂”家可能是最明确的定位,也是他最为乐意的状态,但在大多数眼里,彭德最高光的时刻显然已经过去了。因为没有人能够像他自己那样了解自己所研究的传统究竟是怎样别有洞天,也很少有人足够了解他深入传统的原因。

彭德至今读过的国学典籍大概已经有上万册,他说,这是一个很傻的行为,读这么多书没有什么用,但是中国美术界必须有人做这样的傻事。笔者特意向他确认:美术界?他点头。他在年轻一些的时候曾被一些老先生质问:你们懂不懂传统?看过古文献没有?或许是这一声质问引发了彭德对批评特质的反思,他在那时候认识到,否定,尤其是对中国传统的否定其实是极其困难的,因为中国传统文献浩如烟海,知识体系又非常庞大,如果不够了解,又何谈反驳和批判?

“美术与方术”是彭德最广为人知的研究课题之一,这是他探求传统之后所得的硕果。在课题中,他将“相人术”与“人物画”联系起来,将“山水画”与“风水学”联系起来,可谓是给了中国美术史一个新的观察角度,这个新的切入点既可以被称为新研究方向,也可以认为是彭德在所谓了解传统的前提下再试图去反驳和批判的个人实践。显然,他的“矛头”对准的是现在我们能看到的大部分美术史著作,正如他所说:“从正宗的美术史角度来看我的书(编者注:彭德著《中国美术史》),我写的美术史比较奇怪;从我的角度看教科书上的美术史,他们的书很奇怪。”奇怪的地方在于他认为极大影响了古代中国生活、社会、精神、艺术的“方术”被美术研究者们绕了过去,甚至一度被当作“糟粕”封锁起来,闭口不谈。人们所忘记的是,即使是糟粕,“方术”也是曾经存在过的客观事实,它是研究中国美术史非常重要的一把钥匙。

上图: 彭德《脊梁》 湖北省美展铜奖 1983年作于襄阳宜城

下图: 彭德《人类遗迹-自由女神》 布面丙烯 150×160cm 2008年

上图:皮道坚、邵宏、殷双喜、彭德、杨小彦、祝斌、易丹、吕澎、周玉冰,广州艺术双年展1992.8.26,广州军区招待所。

下图:彭德与石虎手谈,2011.10.8,石虎北京宅。

在他看来,中国的文化、艺术都需要一个被重新认识的阶段,过了这个阶段才能贴切地去谈批评的问题,而当今,还没有到深刻批评的时候。

可以说,正是对批评内质的反思促成了彭德如今的种种样子。

彭德最开始对绘画感兴趣,也在绘画领域获得了一些成绩,后来觉得文字更能快速表达自己的思想,故而弃画从文。再后来他离开当时当代艺术思潮重地之一的湖北调往西安,一头栽进传统之中。朋友们都说彭德耽误了两次,一次弃画从文,一次从当代到传统。但笔者问及彭德自身如何看待这两次耽误时,他说:“我事业的转换、研究对象的转换都是非常自然的、符合逻辑的,我从来没后悔过。”

在现如今的彭德身上,更能明显感受到的是他对立思维、精神的并存:反叛与超越反叛。前者是他青年狂飙突进的痕迹,是一种批判精神,后者是他想要探究反叛合理性的动机,是一种批判态度。批判引发了他对批判的探究,虽然这种探究看似是“反批判”而行之。故而在笔者看来,彭德的逻辑线之所以自然,是因为他自始至终从未离开过批评。他只是,同时站在了批评的正反面而已。

对批评内质的反思或多或少也引发了他对艺术内质的重新考量,他曾在文章中写:“艺术说到底是个人行为,它的底牌是趣味和偏见。”“争论是科学思维的起点,也是科学思维的终点。”这或许也是他说“当下还不是一个深刻批评传统艺术和传统文化的时代”的另一个原因。

贫困的精神贵族

将“批评家”的称呼换成“艺评家”的确听起来顺耳多了,少一些尖锐、激进,总是更符合当下的环境,但声音隐匿下去不代表这个社会不再需要激进的思想。既然彭德最为人熟知的形象是“批评家”,自然要向他请教他如何看待自己的批评生涯,以及如何看待“批评”。以下这段话笔者反复读了又读,是彭德在谈话中的实录:

马克思的座右铭是怀疑一切,既然怀疑一切,它必然的逻辑和结果就是批判。知识分子基本的特征就是对现实不满。知识分子是一个国家、一个民族向前推进的良知。所谓良知就是一种理想的载体。批评家可能有很多毛病,批评家人格可能有巨大的缺陷,他或许的确对未来充满着不切实际的期待,但是一个社会如果要进步,就需要这样的人。需要这样不切实际、对现实不断质疑的人。

“理想”是“批评”的病因,并且知识分子应当是理想主义者,因为是理想在推动着一切不断向前,正如支撑科学的正是科学的探寻精神。历史学家许倬云认为,人唯有拥有超越自己未见的远见,设想过自己没见到过的世界才能实现所谓的“自由”。理想、远见、未见、没见过的世界都是未来式的,设想未来、担忧未来、寻找未来,似乎是知识分子自古以来的重大责任。

2007年至2010年,彭德时隔多年重新捡起画笔,画了一批“一万年至百万年的未来景象”的作品,天安门、自由女神像通通淹没在冷色调之中,寂静、严肃、克制、冷静,不少画家、评论家都表示过相似的感受:好像看到了《2020·世界末日》那部电影。彭德在画中掠过细节,以观念撑起每一个设想出的画面,表达了一位知识分子对文化未来或许要遭遇的境况的关怀。先严肃,后关怀,正如彭德的为人一样,这批画的色调虽冷,笔触却是暖的。作品出版成册,彭德将其命名为《人类遗迹》,在书的开篇,彭德写下这样一句话“献给关注人类命运的人”。这句话,他是在说给自己和那些同道中人听。

“理想”也是“矛盾”的根源,《中华五色》彭德耗时十七年时间最终得到了四万块的稿费,要说他是真的在乎究竟是四万还是五万块钱吗?似乎不是。他说:“我现在这点儿工资,再翻几倍不能成为富人,再少一半也穷不到哪去。”他在意的是,“理想”没有得到它应得的报酬,没有人为“理想”买单。早在1999年他就在《拯救批评》一文中写到:“糟糕的批评同廉价的报酬互为前提,这个浅显的关系始终被人无视或回避。”

道别之时,笔者再次向彭德确认:您觉得您是活在未来的吗?彭德答:“当然。”

思维竟然随即从未来的话题穿越回当下,停留在了他的现实处境:“理论家是贫穷的精神贵族”。

彭德《人类遗迹 马斯黑系列-冰山》