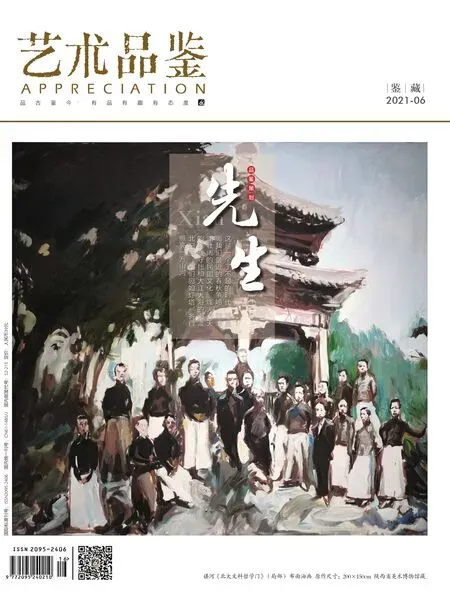

苏轼上新:《偃松图》真伪论

编辑=关月

自从有了苏轼,中国文人便算是有了偶像。宋神宗说:“李白有轼之才,无轼之学。”翻译过来就是,李白有苏轼的才气,学识却不如苏轼广博。正如神宗所说的那样,无论是诗、词、书、画、散文,苏轼都是一把好手。他的诗词文章,成为无数中国人学生时代的背诵“噩梦”。他的书法作品,也早已成为后世争相取法的标杆之作。唯一遗憾的是,他的绘画,对我们来说一直有些神秘。

其中最神秘的,莫过于传为苏轼名下的《偃松图》卷了。《偃松图》是苏轼传世作品中隐藏最深的一卷,哪怕是近代以来,在清宫书画大流散的背景之下,大众对它也知之甚少。

4月20日,《偃松图》亮相清华大学艺术博物馆“水木湛清华:中国绘画中的自然”展览。《偃松图》著录于乾隆《石渠宝笈》,因其神秘而愈显珍贵,也因其珍贵,才在数百年后的今天首次迎来公开展出——关于苏轼绘画的话题再次成为学界热点。

左图:苏轼《偃松图》画芯 崇文堂藏

右图:4月20日,《偃松图》亮相清华大学艺术博物馆 图:清华大学艺术博物馆

枯木和怪石

苏轼在我国的绘画史上的占有重要地位,他开启了文人画的先河。他的一生大起大落,仕途坎坷,为人耿直而屡遭贬谪,自二十一岁考中进士走入仕途之后,便陷入错综复杂的北宋政局。他的画反映了自己壮志难伸的苦闷和豁达高远的意境。

苏轼名下的绘画作品,目前比较公认的有五幅:故宫博物院藏《古柏图》、前《人民日报》社社长邓拓捐予中国美术馆的《潇湘竹石图》、上海博物馆藏《古木怪石图》 、佳士得2018年拍出4.636 亿天价的《木石图》(又称《枯木怪石图》)以及4月20日在清华大学艺术博物馆展出的这幅《偃松图》。这五件绘画虽然不能完全确定为苏轼真迹,但较之其他传为苏轼的绘画作品显然靠谱许多。

有趣的是,这些画的内容,都离不开枯木和怪石。在苏东坡的笔下,石头又瘦又丑,枯木都打着360 度的拐弯儿,完全不具备一般意义上的艺术审美。

1080年,因为反对王安石变法,苏轼被政治对手以“文字毁谤新法”的罪名投入大牢,史称“乌台诗案”。经过103 天的狱中生涯后,苏东坡被谪贬到黄州。几年后,王安石下台,苏东坡被召回京城,重新委以重任。然而,苏东坡性情耿直,不久便又遭官场排挤,离京去杭州做太守。自此,苏东坡不断遭到谪贬,从杭州到颖州,再到惠州、海南等地,这些地方在当时不是偏远贫穷就是荒无人烟,让苏东坡受尽苦楚,一生中的大部分时间,都在被谪贬的迁徙与奔波之中,终生都在政治压迫中寻求突围。

上图:北宋 苏轼《潇湘竹石图》 (局部) 中国美术馆藏

下图:北宋 苏轼(传)《古木怪石图》局部 上海博物馆藏

生活的坎坷、政治的压迫,反映到苏东坡的精神世界,便演化成怪石和幼竹的奇妙组合。《潇湘竹石图》中的幼竹冲破巨石的重压,昂扬着向上的生命激情,正是反映了苏东坡对于险恶逆境的抗争与不屈。

现藏于中国美术馆的《潇湘竹石图》为绢本,横 105.6 厘米,纵28 厘米。整幅画的内容非常简单,一片土坡,两块怪石,怪石下顽强地生长出几丛稀疏的幼竹。这些细碎的幼竹清新自然,与清代画家郑板桥的竹子截然不同。郑板桥画的竹子,笔法劲瘦挺拔,布局疏密相间,竹叶间具有一股孤傲之气;苏东坡笔下的竹子则参差生动,一簇簇充满了天然之趣。

除了《潇湘竹石图》,更能反映苏东坡内心世界的,还有《偃松图》。

苏东坡在《偃松图》上自题:

“怪怪奇奇,盖是描写胸中磊落不平之气,以玩世者也。”

明人画苏轼像

苏轼《偃松图》卷历代收藏印记累累,曾著录于《石渠宝笈》初编卷三十二册29 页,为清宫旧物。展卷间,清朗纯净之气,扑人眉宇,偃松奇崛古峭,左向横斜盘伸于石间,石旁修篁数丛,笔法劲利,挥洒自如,有挟大海风涛之势,移时展阅,如奏笙簧。

故宫博物院古书画部副主任金运昌先生曾详解此幅《偃松图》画卷。画中为一棵偃松,偃,就是躺卧的意思。那为什么松树不是向上生长,而是横倒着长呢?可见此松是在比较恶劣的自然环境中受到了气候的各种考验,还打了一个360 度的弯儿,这正是苏东坡画树的招牌笔法,在自然界中恐怕很少能见到这个弯儿,实则反映了苏东坡壮志未酬、积压在心中的郁结,以笔墨丹青抒发自己胸臆,正如苏东坡在《偃松图》上自题的那样:

TIPS

《木石图》

《木石图》又名《枯木怪石图》,为苏轼任徐州太守时亲往萧县圣泉寺时所创作的一幅纸本墨笔画。画作画面笔墨不多,唯枯木一株,干偃枝曲,逆顺有势;周匝缀以坡石,丛竹。石不作皴,暑微着墨,颇具腴润之感;丛竹蔓衍,倚石起伏,野趣横生。 空白的背景,枯木、怪石、丛竹呈现墨色缓慢变化,线条粗细运用,绘出一种荒空而沉郁的意境。

2018年,《木石图》于佳士得拍出4亿天价。这卷画于百年前销声匿迹,一直尘封于阿部房次郎的爽籁馆中,是最接近真迹的东坡画迹。

北宋 苏轼《木石图》画芯 长卷 纸本水墨 原作尺寸:26.3×185.5cm

“怪怪奇奇,盖是描写胸中磊落不平之气,以玩世者也。”

我们从许多名人轶事中,了解到苏东坡豁达、超脱的一面,而《偃松图》却让我们窥见了苏东坡内心的压抑与挣扎。继苏东坡之后,历代文人对苏东坡的画竞相模仿,中国文人画发展迅速,尤其在花鸟画和山水画上取得的成就最高,清代的朱耷和石涛的作品,更是让中国文人画达到了巅峰状态。

从朱耷的花鸟画中,可以看出它与苏东坡《潇湘竹石图》以及《偃松图》的继承关系,不同的是,朱耷的画上多了一两只鸟而已。石涛不画青山绿水而画穷山恶水的审美理念,同样来自于苏东坡的以怪为美。

《偃松图》上乾隆御题引首“松石间意”并落款“乾隆御笔”

流传与考证

此卷《偃松图》上绘一巨松,从倾斜向左的三四块峭拔锋利的巨石间横向盘曲延展,状若游龙,在中间构成回旋的态势,与右侧岩石根部钻出的两丛竹子相呼应。画的后部是挺拔蜷曲的松枝收拢向上之姿。这件作品注录于《石渠宝笈初编》,列为“上等寒一”,并深受乾隆皇帝喜爱。他不仅在多处钤印,还题写了引首四字“松石间意”及三段跋文。

《偃松图》题款:眉山苏轼,钤印:赵郡苏轼(朱文),鉴藏印有“墨林秘玩”“平生真赏”“子京珍藏”等朱文印;“项氏子京”“项元汴氏审定真迹”“项墨林鉴赏章”等白文印,近四十种明项元汴鉴藏印和多种其他人的鉴藏印;“乾隆宸翰”“乾隆御览之宝”“石渠宝笈”“三希堂精鉴玺”“御书房鉴藏宝”等朱文印,“乾隆鉴赏”“宜子孙”等白文印清宫鉴藏印十余方。

北宋 苏轼(传)《古柏图》故宫博物院藏

组图:乾隆在《偃松图》上的题诗

苏轼的《偃松图》,乾隆皇帝题写引首“松石间意”四个大字,他亲自御题,并有十位御前词臣恭和附诗,其中张照的诗题写在前隔水处,另九人题写在卷后。《偃松图》上有明代大收藏家项元汴的五十余方收藏印、明代李日华的“李君实鉴定”和其子李肇亨的“檇李氏鹤梦轩珍藏记”二印、乾隆御用印六方(会心不远、乾隆宸翰、比德、郎润、几暇怡情、得佳趣)、题乾清宫鉴藏玺十三玺,卷尾有项元汴压卷题记云:“宋苏子瞻《偃松图》名贤题咏,项子京真赏。”卷尾有元末明初大鉴赏家张谦、黄廷玉的跋文,明代大文人朱惟嘉、郑伯固、钟璹等三人或诗题、或长跋,及明清其他收藏家曾经鉴藏过的数十方收藏印,可谓钤印累累。此卷既在清宮《石渠宝笈初编》中著录,又在乾隆皇帝的诗文《清高宗(乾隆)御制诗文集》中有记载。

清代,《偃松图》一度由索额图之子收藏,入宫后,又为乾隆帝所珍爱。

1740年(乾隆五年),乾隆皇帝题写引首“松石间意”四个大字,并落款“乾隆御笔”。同年长至日(夏至日的别称),乾隆在《偃松图》左上角题诗道:

“东坡先生倔强人,画禅笔阵皆相似。秃毫特写老松枝,老松枝偃性不死。譬如壮士头可断,古心劲节焉肯毁。磕敲应作青铜声,虚堂飒飒寒涛起。乾隆庚申长至日御题”

《石渠宝笈》初编主撰人、乾隆御前大臣、代笔人张照“奉敕恭题苏轼《偃松图》”。

乾隆帝的题诗直接点明此件作品的三重含义:

一、乾隆皇帝认定此件作品为苏东坡的“画禅笔阵”,即为苏轼的禅笔画;

二、此图寓意深刻,老松犹如壮士“头可断、节焉肯毁”;

三、苏轼的人品、画品在这里得到乾隆至高无上的赞誉,“磕敲应作青铜声,虚堂飒飒寒涛起”。

乾隆十九年(1754)前后,《石渠宝笈》初编主撰人、乾隆御前大臣、代笔人张照“奉敕恭题苏轼《偃松图》”。其诗曰:

“儋州翁去八百载,岁寒风味曾无改。写松自写松其心,与不传者展卷在。蛰龙不知真龙知,无声乐奏无言诗。重瞳回处和天倪,珠帘玉案松风吹。”

在画的中上部,乾隆再题诗一首:

“神以行之气以载,与真松不毫厘改。玉局邈矣如晤谈……”并落款:“甲戌(乾隆十九年,1754)新正,再题即用张照韵。”

新正是正月的别称,这说明乾隆、张照是在乾隆甲戌年再次阅看这卷书画并题诗。此图是乾隆皇帝的珍爱之物,他29 岁时已在画上题跋,盛年时正月也看此画、夏日雨后也看此画,73 岁玄孙出世、84 岁成为太上皇后仍不断在画上钤印留念。他一生对此画爱不释手,情有独钟。 “几暇怡情”“得佳趣”“宜子孙”“会心不远”……乾隆帝先后在《偃松图》上盖有十余枚印鉴。

关于《偃松图》真伪,早在1992年,徐邦达先生写过一篇鉴定《偃松图》的短文,称之为“南宋行家之作”:“按此图笔法劲利,是南宋行家之作,比之《怪木竹石图》工能有余,文雅不足”

徐邦达认为画卷并非苏轼手迹的依据有四点:其二是落款的书法平庸,有后添做旧之嫌;其三是钤印的篆法与色泽都不及北宋;其四是画卷所用“加浆半熟纸”,是南宋的常用书画纸;而最关键的第一点,即是“笔法劲利”。

《偃松图》缓缓展开。新华社 翟翔 摄

苏轼《偃松图》上“眉山苏轼”的题款和朱文方印“赵郡苏氏”

所谓“行家”,相对于“利家”而言,指的是那些专业画师,对各种绘画技巧下过功夫的人,而“利家”画,也就是文人画,被认为是文人遣兴之作,虽有简逸之趣,却少真实工夫。

这里,徐邦达先生点出了一个鉴定东坡画作的关键点,那就是在没有其他参照的情况下,单从绘画技巧的角度来讲,如果过于娴熟,那就不是真迹。徐邦达还认为虽然卷后元代收藏家张谦对苏轼绘画艺术的赞扬“合乎逻辑,但与此图并无干系”。 另外,“此卷用加浆半熟纸,在南宋人画中经常见到,也可定为南宋人画的一种佐证。”

《偃松图》展出后,艺术评论家王建南先生从画作的题款与用印两个方面对比后认为,《偃松图》的真伪存疑。

王建南指出,“眉山苏轼”的题款和朱文方印“赵郡苏氏”很成问题。首先,题款四字虽呈现出偏平与右倾的苏字典型特征,但笔画生硬、板滞,毫无苏字的弹性与宽厚感;其次,这方印章也来得蹊跷,不见于他处。书画史上所见的苏轼钤印极为稀少,寥寥可数的两三方,且都是孤例,无法比对。

此外,清华大学艺术博物馆在展览标签上注明“传为北宋苏轼作品”。这一求真务实的态度有助于后人做进一步研究,同时,也无损于这件作品本身所具有的艺术价值。至少在内容上再次佐证了史上所载苏轼的题材偏好。