卫星的“眼睛”会说话

李雪娇

从古至今,人类从没有放弃过探索宇宙的步伐,仰望星空的同时,站在宇宙的视角俯视地球,同样意义非凡。在科技快速发展的今天,人们可以足不出户,动动手指就能在网上欣赏到高清卫星摄影。这一张张图片带来了什么?我们能从中洞察到哪些?我国陆地遥感卫星又进入了怎样的发展阶段……自然资源部国土卫星遥感应用中心主任王权对以上问题作出了回应。

中国陆地遥感卫星建设逆势奔跑

“我国的卫星研制、发射和业务化应用能力已步入了世界先进行列,遥感卫星在资源、海洋、气象和环境减灾等方面已具备了业务化服务能力。”王权这样描述我国陆地卫星遥感发展现状。

2010年国务院批准立项高分专项工程,作为中国国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)的16个重大科技专项之一,建设任务主要包括7颗卫星和其他观测平台,分别编号为“高分一号”到“高分七号”。其中高分专项首颗卫星高分一号于2013年4月发射,2019年11月发射高分七号卫星,高分专项天基系统建设任务完成。

2015年10月,国家发展改革委、财政部和国防科工局联合印发了《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025年)》(以下简称《空基规划》)提出,将建成遥感卫星、通信卫星、导航卫星三大系统及其他附属产品和服务,最终构建达到国际化先进水平的空间基础设施。

王权表示,党的十八大以来,通过《高分辨率对地观测系统国家重大科技专项(2010-2020)》《陆海观测卫星业务发展规划(2011-2020)》《国家民用空间基础设施中长期发展规划(2015-2025)》、陆海高分专项的全面实施,我国自然资源陆地卫星遥感技术发展突飞猛进,新型传感器不断涌现、各项观测指标大幅提升、应用水平不断升级,实现了由单一光学传感器向雷达、高光谱、激光等多传感器,中分辨率向高中分辨率结合、单系列向多系列遥感卫星的转变,完成了由科研试验型转向业务应用型、由技术跟踪国外转向自主创新、由依赖国外数据转向自主获取,凸显了业务化、规模化、定量化应用效益,在自然资源、生态环境、交通、农业、林业、水利、城市规划和防灾减灾等多个领域具备了一定的业务化應用能力,已成为推进国家治理体系和治理能力现代化的重要技术支撑。

王权表示,卫星遥感包括陆地观测、海洋观测、大气观测三个系列。《空基规划》呈现出我国卫星遥感建设的体系完整、整体推进、统筹协同、需求牵引的特点,满足行业和区域重大应用需求,支撑我国现代化建设、国家安全和民生改善的发展要求。

通过规划落实推进,2011年12月22日,“资源一号”02C卫星成功发射,这是一颗填补中国高分辨率遥感数据空白的卫星,开启了我国陆地卫星遥感的新纪元。2012年资源三号01星成功发射,我国对地观测实现了从二维平面观测到三维立体观测的跨越。2019年5米光学业务卫星成功发射,我国首颗民用高光谱业务卫星正式入列。同年,高分七号卫星成功发射,我国由此进入了1∶1万比例尺航天立体测绘新时代。

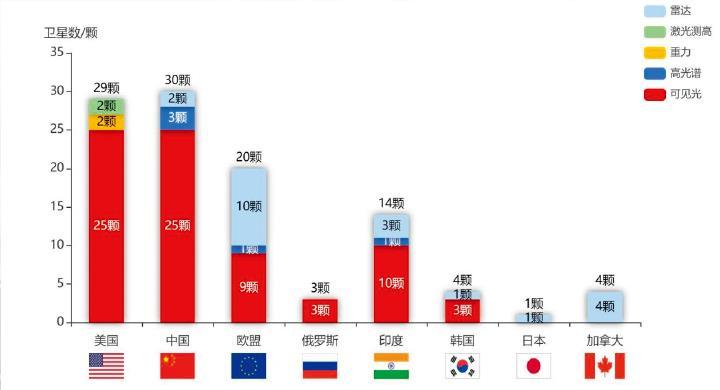

全球在轨运行主要陆地卫星分国统计(不包含微卫星)来源:自然资源卫星遥感云服务平台

在遥感卫星技术领域,早期发展阶段主要集中在欧美部分国家。王权提到,目前全球大致有11个国家运营遥感卫星,近年来中国卫星遥感和北斗导航空间基础设施建设取得突破性进展,在卫星遥感领域,北美洲、欧洲和亚洲呈现出“三足鼎立”的态势。

陆地卫星遥感成多行业数据来源

去年7月,我国长江、淮河流域连续遭遇5轮强降雨袭击,引发严重洪涝灾害,造成严重经济损失。灾害当前,自然资源部国土卫星遥感应用中心紧急启动卫星应急响应,结合汛期多云多雨的天气特点,协调光学、雷达卫星持续进行汛期应急保障,开展处理及分析工作,制作了汛情最新三维变化模拟、水体范围提取图及水域变化时序分析图,通过自然资源卫星遥感云服务平台推送至各受灾地省级卫星应用技术中心,为灾后灾情研判及应急处置提供了及时、科学的数据、技术保障。

2020年11月16日,5米光学业务卫星正式交付,作为我国首颗高光谱遥感业务卫星,5米光学业务卫星拓展了我国自然资源调查监测技术手段,提高了山水林田湖草自然资源定量化调查监测能力;与后续星组网进一步形成领先的地物光谱探测能力,为自然资源、应急管理、生态环境、住房和城乡建设、交通运输、农业农村、林业草原等领域遥感应用提供有力支撑。

“建立遥感卫星体系有两个目的,一是为摸清家底,二是监测变化。”王权介绍,陆地卫星遥感已成为自然资源行业和其他部门日常工作的核心数据来源,是支撑执法督察和地理信息更新的重要技术手段。

王权谈到,短短10年,目前我国已建立陆地遥感卫星体系,为自然资源管理提供全方位、高精度、高时间分辨率、高空间分辨率的影像和技术保障。

“自然资源卫星观测体系建设目标是全球、全天候、全天时、全要素、全尺度。”王权解释道,“所谓‘全球是为了服务‘一带一路倡议等实施;‘全天候指的是能够在各种气候条件下获取卫星影像,服务于应急管理和防灾减灾;‘全天时是实现对国土的即时监控;‘全要素是满足自然资源管理从数量向数量、质量和生态并重转变的需要;‘全尺度则是为了获取精度更高的影像,提升自然资源管理的精细化水平。”

随着我国经济社会的快速发展和科学技术的不断进步,各领域、各部门对卫星遥感应用提出了更加多样化、精细化和高时效性的观测需求。

2019年1月,作为自然资源部机构改革工作中的一项重大举措,自然资源部国土卫星遥感应用中心正式挂牌成立。国土卫星遥感中心整合了包括原国家测绘地理信息局卫星测绘应用中心在内的部系统内3家单位的卫星遥感资源,由分散运行变为一体化运作,主要负责自然资源陆地卫星遥感应用,为自然资源调查、监测、评价、监管、执法提供卫星遥感数据、信息及产品、技术和业务支撑,同时统筹海洋、林草卫星遥感应用需求。

机构整合后,自然资源部现有一陆一海两个卫星中心,即国土卫星遥感应用中心和国家卫星海洋应用中心,实现了系统内卫星资源的集约和高效利用,为自然资源领域建立对地观测体系奠定了良好的基础。

王权表示,按照规划,国土卫星遥感中心拥有12颗在轨运行的陆地遥感卫星,已经具备对我国陆地国土2米级分辨率季度、亚米级分辨率和高光谱年度有效覆盖约90%的观测能力。“为了实现自然资源卫星观测‘全球、全天候、全天时、全要素、全尺度的目标,我们规划了可见光、高光谱、合成孔径雷达(SAR)、激光和重力等5个系列的卫星,目前已经在轨的有可见光和高光谱卫星,激光载荷在资源三号03星、高分七号上实现了搭载。”

卫星遥感应用市场前景广阔

在今年两会上,王权带来了一份关于完善我国空间基础设施建设的提案。针对卫星遥感新发展阶段如何“补短板、强能力”,他提交了“进一步加强陆地卫星遥感观测体系建设”的建议。

“我国卫星事业的发展需要协调公益卫星和商业卫星两条腿走路。”王权建议,在按计划推进卫星的立項、研制、发射和运营工作的同时,空基建设要不断充实卫星的类型和型谱,加强地面的同步接收能力,建立以公益遥感卫星为主体、商业遥感卫星为补充、共同组网协同观测的发展模式。

除此之外,王权表示,遥感卫星日常的调查监测工作可以进一步丰富内容,例如以第三次全国国土调查成果为本底,协调开展涉及山水林田湖草等地表覆盖、土地利用方面的遥感监测工作,充分发挥卫星遥感全球性和客观性技术优势,结合外业调查核查等工作,全面、准确、及时地掌握地表覆盖、土地利用的分布和发展态势,为国家粮食安全、气候变化以及碳达峰、碳中和等,提供客观、准确、权威的体系化数据、信息和服务。

随着全球通信、导航和遥感卫星在内的全球卫星及应用产业快速增长,空间基础设施的完善为中国卫星产业应用注入具大的活力,卫星遥感应用市场前景广阔。在应用服务方面,国产陆地卫星遥感已逐渐融入自然资源管理主体业务和重大工程的工作流程,形成规模化、业务化应用格局,为客观、真实、准确、实时掌握自然资源基本情况和变化情况提供了重要技术保障,大幅提升了我国自主信息保障能力和独立获取全球空间信息的能力,相关成果直接服务于国民经济建设和生态文明建设。

深耕陆地卫星遥感领域多年,王权认为,现有的光学卫星数量不足,尤其是亚米级高分辨率的卫星偏少、覆盖率不够高,地面接收能力跟不上卫星的拍摄能力,应用系统建设相对滞后,多传感器数据融合处理能力弱等短板。“定量化对地观测是自然资源卫星遥感发展的必然趋势,高光谱卫星遥感应用能力建设将是国土卫星遥感中心当前的一项重要工作。”

聚焦“十四五”开局起步,王权表示,国土卫星遥感应用中心将发挥好陆地卫星遥感应用“国家队”的作用,加快自然资源卫星遥感监测监管技术体系建设,在自然资源调查监测、耕地“非农化”“非粮化”监测、国土空间规划及实施监督等方面,充分发挥卫星遥感的“基础性、先行性”支撑作用,“用尽、用足、用好”卫星遥感数据资源,服务国家生态文明建设,更好地为高质量发展提供卫星遥感保障。