喷淋对岛式地铁站站厅火灾疏散时间研究★

刘新蕾 吴良猛 沈 斌

(1.黑龙江科技大学安全工程学院,黑龙江 哈尔滨 150022;2.黑龙江科技大学 瓦斯等烃气输运管网安全基础研究国家级专业中心实验室,黑龙江 哈尔滨 150022)

0 引言

随着科学技术的日益发展,地铁已经成为社会日常运转以及人们日常生活中不可或缺的一部分,在其给人类生活带来便利的同时也很大程度上复杂化了人们日常生活的安全环境。根据地铁事故统计可以看出,地铁火灾事故居多且地铁火灾引起的伤亡人数往往较多[1,2]。因此研究地铁火灾对地铁火灾防治和降低火灾时的人员伤亡及经济损失具有重要意义。

喷淋系统反应迅速能实现主动灭火,是十分有效的防火措施。我国有不少学者对喷淋系统在地铁火灾防治中的作用进行了研究,例如张巨龙[3]结合了地铁车站火灾的特殊性,通过对比自动喷淋系统的优缺点,分析设置自动喷淋系统的必要性以及适用性;刘晓峰[4]对地铁水消防系统的设计进行了探讨,对地铁站内是否有必要设置喷淋系统进行了探讨;马金梅[5]对喷淋系统作用下地铁火灾烟气的控制进行了研究,说明了在喷淋系统作用下不同排烟方式对火灾环境的改变情况;以上研究均对喷淋系统在地铁火灾防治中的作用进行了研究,但均为利用相关模拟软件单纯针对喷淋系统的作用效果进行实际的数值模拟验证,其主要原因在于对于地铁而言,喷淋系统不具有普遍适用性,对其是否应在地铁站内使用仍存在一定的争论[4]。但是对于适用喷淋系统的地铁站而言,利用数值模拟软件对喷淋系统作用下的火灾发展情况进行研究仍具有十分重要的意义。

FDS作为一款场模拟软件,为火灾的动力学研究提供了大量的有效工具[6],因此,本文以哈尔滨某岛式地铁站站厅火灾为例,采用FDS软件模拟研究喷淋系统对地铁站厅内发生火灾时的烟气流动以及环境参数所产生的影响。

1 计算模型及场景设定

1.1 计算模型

1)物理模型:哈尔滨市某地铁车站共为2层,地下1层为站厅层,地下2层为站台层,总建筑面积15 151.37 m2。本次研究针对于站厅层火灾,在不影响模拟结果情况下,为简化模拟过程提高软件数值模拟效率,主要建立站厅层的1∶1物理模型,站厅部分的长为95 m,宽为24 m,站厅层与外部空间连接有4个出入口。

2)设置火源:目前,站厅内部装修主要采用阻燃或不燃材料,因此考虑主要火灾载荷为乘客随身携带的行李物品,对于该类物品引发的火灾结合相关文献研究[7]取火源热释放速率为3 MW,热释放速率可用式(1)表达。

结合人员的流动特点及地铁站内主要电气设备位置,将火源设置在人员流动较为密集的扶梯附近,即站厅中部区域。

Q=αt2

(1)

其中,Q为火源热释放速率,kW;α为火源热释放速率的增长系数,本研究中为快速增长火,取α=0.046 89 kW/s2[8];t为时间,s。

当火源热释放速率为3 MW时,经计算当t=253 s时火源开始稳定燃烧。

3)网格尺寸:网格的大小直接影响着模拟结果的精确程度,一般认为网格大小达到0.05D~0.1D时满足模拟要求,其中D为火源的特征直径[9];火源特征直径的计算公式:

(2)

其中,Q为火源热释放速率,取3 kW;ρ0为环境空气密度,取1.025 kg/m3;C0为空气比热,取1 012 J/kg/℃;T0为环境温度,取25 ℃;g为重力加速度,取9.8 m/s2。

经计算得D=4 m,在保证模拟精度的情况下尽可能提高数值模拟效率,因此取网格尺寸为0.1D=0.4 m。

4)设置喷淋系统:根据GB 50084—2017自动喷水灭火设计规范,对站厅内的喷淋系统进行合理布置,最终建立如图1所示的计算机模型。

1.2 火灾场景设定

火灾场景的设置直接影响着火灾发生时烟气的蔓延情况,也决定了我们对火灾发生时环境参数的监测方式;研究中分别分析了两种工况下的火灾烟气蔓延情况和环境参数变化情况,这两种工况分别是:有喷淋系统、无喷淋系统,监测的环境参数主要有:CO浓度、能见度、温度,通过切片观察各项参数在某一指定平面上的变化情况以确定危险区域的大小变化情况,通过探测器观察各参数在某一指定点处各项参数随时间的变化情况,其给出了各环境参数在对应点处随时间变化的具体数值。

模型中设置了温度、烟气浓度、能见度切片,各切片的设置主要根据人的平均眼高、楼梯口的位置、安全出口的位置而定,模型中在Z=11.6 m,Y=17 m以及Y=38 m处同时设置了温度、CO浓度和能见度切片;在站厅的四个出口处分别设置了温度探测器和CO浓度探测器。根据GB 50157—2013地铁设计规范中的火灾发生所需最长疏散时间为6 min的要求,设置本次模拟的时间。取疏散人员的平均身高为1.6 m,将人员的安全疏散时间约束为三个条件:1)烟气温度不高于60 ℃;2)一氧化碳浓度不高于225 ppm;3)能见度不低于10 m。对各疏散情景结果进行安全判定并分析人员的安全疏散,模拟效果取计算机模拟结束为止。

2 结果与分析

2.1 温度分析

两种工况下站厅各切片温度对比图见图2。

1)由温度切片Z=11.6 m的对比结果也可以看出,在无任何消防设施的工况下,在站厅中部着火117 s时站厅大部分区域的温度达到60 ℃以上,在安装自动喷水灭火系统的工况下,在站厅中部着火360 s后仍只有火源周围小部分区域的温度达到60 ℃以上;

2)由温度切片Y=17 m的对比结果也可以看出,在无任何消防设施的工况下,在站厅中部着火95 s时站厅3号、4号安全出口处大部分区域达到60 ℃及以上,在安装自动喷水灭火系统的工况下,在站厅中部着火360 s后站厅火源周围竖向空间温度超过了60 ℃,但3号、4号安全出口处的温度值仍处于安全范围内;

3)由温度切片Y=38 m的对比结果也可以看出,在无任何消防设施的工况下,在站厅中部着火106 s时站厅1号、2号安全出口处大部分区域达到60 ℃及以上,在安装自动喷水灭火系统的工况下,在站厅中部着火360 s后站厅1号、2号安全出口侧的整层空间任何位置均未达到危险值。

从图3中各热电偶的数值随时间的变化情况可以看出,在无任何消防设施的工况下,地铁站厅中部发生火灾时,站厅内1号、2号、3号、4号安全出口在Z=11.6 m处的温度变化趋势基本相同,相较而言,3号、4号安全出口Z=11.6 m处温度在T=126 s时几乎同时达到60 ℃,1号安全出口Z=11.6 m处温度在T=131 s时达到60 ℃,2号安全出口Z=11.6 m处温度在T=140 s时达到60 ℃;在站厅层安装了自动喷水灭火系统的工况下,地铁站厅中部发生火灾时,站厅内1号、2号、3号、4号安全出口在Z=11.6 m处的温度变化趋势基本相同,相较而言,3号、4号安全出口在Z=11.6 m处的温度在T=70 s后基本维持在一个相同的水平,并在该水平上下波动着,且始终位置在21 ℃附近远低于60 ℃这一危险值,对于1号、2号安全出口,在火灾发生100 s后,它们在Z=11.6 m处的温度不再出现变化,而是维持在20 ℃这一室温水平。

通过以上对环境温度的对比分析可知,在无任何消防设施和有喷淋系统的工况下,地铁站厅中部发生火灾时站台与站厅内的人员的最佳疏散时间总结如表1所示。

表1 两种工况下基于温度参数的人员疏散时间表 s

2.2 CO浓度分析

两种工况下站厅各切片CO浓度对比图见图4。

1)由CO浓度切片Z=11.6 m可以看出,在无任何消防设施时,在站厅中部着火137 s时站厅大部分区域的CO浓度达到225 ppm以上,在站厅层安装了自动喷水灭火系统的工况下,在站厅中部着火216 s时站厅大部分区域的CO浓度达到225 ppm以上并淹没了四个安全出口;

2)由CO浓度切片Y=17 m可以看出,在无任何消防设施时,在站厅中部着火T=91 s时,站厅3号、4号安全出口处大部分区域达到225 ppm及以上,在站厅层安装了自动喷水灭火系统的工况下,在站厅中部着火131 s时,站厅3号、4号安全出口一侧的竖向空间全部区域达到225 ppm及以上的CO浓度;

3)由CO浓度切片Y=38 m可以看出,在无任何消防设施时,在站厅中部着火94 s时,站厅1号、2号安全出口处大部分区域达到225 ppm及以上,在站厅层安装了自动喷水灭火系统的工况下,在站厅中部着火223 s时,站厅1号、2号安全出口处的CO浓度全部区域达到225 ppm及以上。

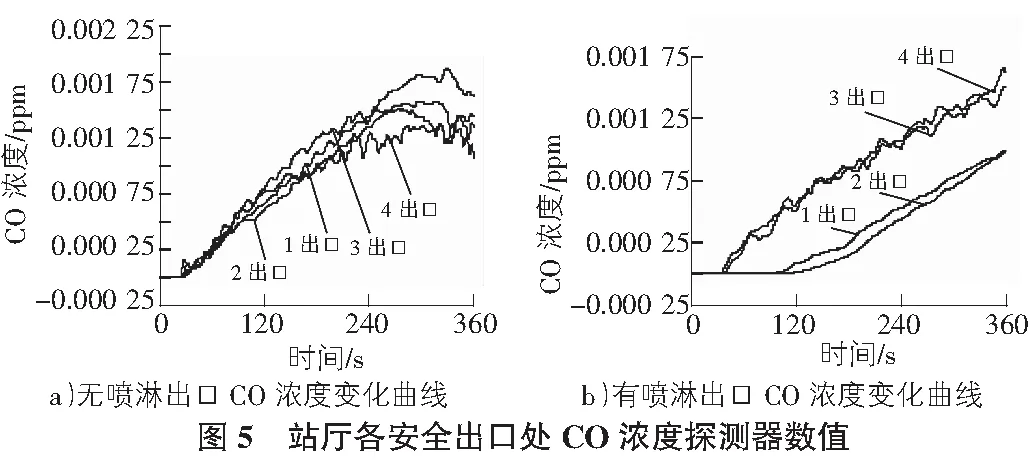

从图5中各CO浓度探测器的数值随时间的变化情况可以看出,在无任何消防设施的工况下,地铁站厅中部发生火灾时,站厅内1号、2号、3号、4号安全出口在Z=11.6 m处的CO浓度变化趋势基本相同;相较而言,4号安全出口Z=11.6 m处CO浓度在T=60 s时便达到225 ppm这一临界值,1号、2号安全出口Z=11.6 m处CO浓度在T=62 s几乎同时达到225 ppm,3号安全出口Z=11.6 m处CO浓度在T=70 s时达到225 ppm;在站厅层安装了自动喷水灭火系统的工况下,地铁站厅中部发生火灾时,站厅内1号、2号、3号、4号安全出口在Z=11.6 m处的CO浓度变化趋势基本相同;相较而言,3号、4号安全出口Z=11.6 m处CO浓度在T=72 s时便达到225 ppm这一临界值并在后续处于波动爬升的状态,1号安全出口Z=11.6 m处CO浓度在T=141 s时达到225 ppm,2号安全出口Z=11.6 m处CO浓度在T=188 s时达到225 ppm。

通过以上对环境CO浓度的对比分析可知,在无任何消防设施和有喷淋系统的工况下,地铁站厅中部发生火灾时站台与站厅内的人员的最佳疏散时间总结如表2所示。

表2 两种工况下基于CO浓度参数的人员疏散时间表 s

2.3 能见度分析

两种工况下站厅各切片能见度对比图见图6。

1)由能见度切片Z=11.6 m可以看出,在无任何消防设施时,在站厅中部着火173 s时站厅大部分区域的能见度不足10 m,在站厅层安装了自动喷水灭火系统的工况下,在站厅中部着火236 s时站厅所有区域的能见度不足10 m;

2)由能见度切片Y=17 m可以看出,在无任何消防设施时,在站厅中部着火146 s时,站厅3号、4号安全出口处大部分区域能见度不足10 m,在站厅层安装了自动喷水灭火系统的工况下,在站厅中部着火162 s后站厅3号、4号安全出口一侧的上层空间的能见度全部处于不足10 m的状态并淹没3号、4号安全出口全部区域;

3)由能见度切片Y=38 m可以看出,在无任何消防设施时,在站厅中部着火142 s时,站厅1号、2号安全出口处大部分区域能见度不足10 m,在站厅层安装了自动喷水灭火系统的工况下,在站厅中部着火239 s后站厅1号、2号安全出口一侧的上层空间的能见度全部处于不足10 m的状态并淹没1号、2号安全出口全部区域。

从图7中各能见度探测器的数值随时间的变化情况可以看出,在无任何消防设施的工况下,地铁站厅中部发生火灾时,站厅内1号、2号、3号、4号安全出口在Z=11.6 m处的能见度变化趋势具有较为明显的差异,其中3号、4号安全出口处能见度变化情况较为一致,1号、2号安全出口处能见度变化趋势较为一致,相较而言,3号、4号安全出口Z=11.6 m处能见度最早降低至10 m这一危险临界值,大约在T=60 s时刻,1号、2号安全出口Z=11.6 m处能见度在火灾发生了一段时间后才降低至危险临界值,大约在T=200 s时刻,1号安全出口Z=11.6 m处能见度比2号安全出口处稍早数秒降低至危险值;在站厅层安装了自动喷水灭火系统的工况下,地铁站厅中部发生火灾时,站厅内1号、2号、3号、4号安全出口在Z=11.6 m处的能见度变化趋势基本相同;四个安全出口处的环境能见度几乎在同一时间降低至危险临界值,大都在60 s~80 s之间。

通过以上对环境能见度的对比分析可知,在无任何消防设施和有喷淋系统的工况下,地铁站厅中部发生火灾时站台与站厅内的人员的最佳疏散时间总结如表3所示。

表3 两种工况下基于能见度参数的人员疏散时间表 s

2.4 安全疏散时间的确定

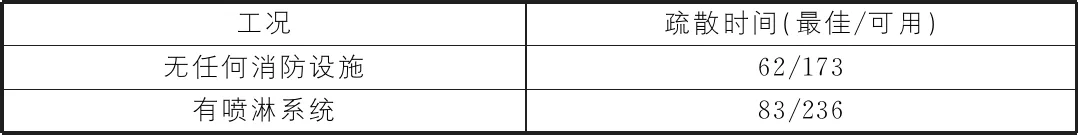

基于温度、CO浓度以及能见度对比,说明人员在无任何消防设施和安装了自动喷水灭火系统两种工况下的疏散时间;在此,我们分别在同一种工况下分析基于各个参数的疏散时间,结合最大危险原则,得出各个工况下最终的逃生时间,见表4。

表4 两种工况下人员疏散时间总表 s

从表4可以看出,自动喷水灭火系统对火灾环境进行了一定程度的优化,延长了人们在发生火灾后的逃生时间,因此,自动喷水灭火系统的设置对地铁火灾防治的研究具有十分积极的意义。

3 结语

本文以哈尔滨某岛式地铁站为例,采用FDS软件对站厅火灾进行数值模拟,分别研究了在有、无喷淋系统两种工况下的烟气蔓延情况与火灾发生后环境参数的变化情况,讨论了人员安全疏散时间,结果表明:

1)对于火灾发生后烟气的蔓延情况,烟气首先竖直向上快速蔓延充满整个站厅层的上层空间,再逐渐向下层空间蔓延,这使得边墙附近危险程度较大;相对于无喷淋系统工况,有喷淋系统时,由于受到水射流的影响,烟气的蔓延进程明显减缓;从竖直方向的切片来看,两种工况下危险区域的扩大过程基本一致,但在有喷淋系统工况下,这一过程得到了显著的减缓,从水平方向上的切片来看,两种工况下危险区域的扩大情况出现较大的区别,在无喷淋系统的工况下,指定水平面的危险区域由边墙快速向内扩散,而在有喷淋系统的工况下,由于水射流的影响,危险区域则以较为缓慢的速度由着火点逐渐向四周扩散;从1号,2号,3号,4号安全出口处的探测器来看,受烟气蔓延过程的影响,各出口处的温度、CO浓度、能见度随时间的变化情况均有一定的差异,这一差异影响着人员在逃生时对安全出口的选择。

2)通过对比两种工况,发现喷淋系统较大程度上优化了火灾场景内的各项环境参数,尤其是温度这一环境参数,在喷淋系统的作用下,水对火灾场景起到了一个很好的降温作用,使得整个火灾过程中站厅内的环境温度在除火源附近以外的区域内始终维持在一个安全的水平,水射流一定程度上干扰了烟气的蔓延过程,使得低能见度(<10 m)和高CO浓度(225 ppm)区域的扩大过程也得到了明显的减缓,由此大幅度延长了人员的安全疏散时间,由70 s延长至188 s,很大程度提高了人员在发生火灾后的安全性。