水稻长期钾肥效率和土壤钾素平衡

许海敏,王顺法,冯敏谢,唐旭

(1.台州市椒江区土肥站,浙江 台州 318000;2.台州市椒江区三甲街道办事处,浙江 台州 318013;3.浙江省农业科学院 环境资源与土壤肥料研究所,浙江 杭州 310021)

钾是植物必需的营养元素之一,也是土壤中含量最高的大量营养元素[1],与氮、磷相比,土壤供钾能力更强。尽管钾肥对水稻增产作用低于氮肥[2],但水稻对钾的需要量却很高,正常情况下水稻吸钾量一般超过吸磷量,甚至高于吸氮量[3]。随着高产品种的推广,作物单产和复种指数的提高,氮、磷肥用量的加大,有机肥施用量的减少,导致土壤钾素携出量逐年增加,土壤亏钾问题越来越严重[4-9],尤其是中国南方的稻作区表现更为突出[2,10-11]。因此,关于土壤钾素供应能力和钾肥利用效率的研究尤为重要。其中,针对供钾能力较高的稻田,长期施肥对其土壤供钾能力、钾肥利用率和土壤钾素平衡影响的研究具有积极的现实意义。为此,通过9 a长期定位试验,利用水稻施钾量、地上部生物量及其含钾量数据,研究稻田土壤自然供钾能力、钾肥效率和土壤钾素表观平衡,旨在阐明长期施用无机钾肥对水稻的贡献,为当前中国南方稻区钾肥的合理分配和科学施用提供依据。

1 材料与方法

1.1 土壤监测点概况

水稻长期定位试验始于2011年6月,试验地位于台州市椒江区三甲街道坚决村(121°29′260″E,28°26′251″N),海拔3~4 m,年平均气温16~17 ℃,年活动积温5 200~5 300 ℃,年降水量1 500~1 600 mm,年日照时数1 500~1 600 h,年无霜期260~270 d。供试土壤属水稻土类,渗育型水稻土亚类,淡涂泥田土属。母质为浅海相沉积物,地形属滨海平原。试验地剖面结构为A-AP-P(0~100 cm),耕层土壤(0~20 cm)基本理化性状为:pH 6.28,有机质41.3 g·kg-1,碱解氮212.2 mg·kg-1,有效磷6.6 mg·kg-1,速效钾119.0 mg·kg-1,阳离子交换量18.4 cmol·kg-1。

1.2 处理设计

试验设4个处理:1)不施肥(CK);2)不施钾肥(NP);3)平衡施肥(NPK);4)有机肥配施无机肥(MNPK)。每年种植一季水稻,年施肥量:N 181.5~231.0 kg·hm-2、P2O536.00~88.35 kg·hm-2、K2O 52.35~94.50 kg·hm-2。试验期间氮肥用碳酸氢铵(17%)做基肥,尿素(46%)做追肥;磷肥为过磷酸钙(P2O512%);钾肥为氯化钾(K2O 60%);有机肥主要原料为猪粪,年施用量4 500 kg·hm-2,其主要成分为有机质≥45%,N 2.4%,P2O53.0%,K2O 1.4%。全部有机肥、磷肥及60%的氮、钾肥作基肥于移栽前施用,40%的钾和30%的氮肥做分蘖肥,10%的氮肥为穗肥。小区面积66.7 m2,各小区间用60 cm深的水泥板隔开,肥、水互不侧渗,且能独立排灌(各小区内设置进水口和出水口各1个)。

田间管理按当地常规栽培措施进行。水稻于每年5月中旬播种,6月上中旬移栽,11月下中旬收获。2011年水稻品种为甬优12号,2012—2019年为甬优538号。

1.3 取样与分析

采用手工收获,将地上部生物量全部移除,田间清理干净,只留下不到3 cm的作物残茬,籽粒和秸秆产量来源于整个小区。收获的同时取植株样品,经烘干、粉碎后用于植株养分分析。

土壤、植株中各养分含量都按土壤农化常规分析方法测定[12]。有机质采用重铬酸钾容量法,碱解氮采用碱解扩散法,有效磷采用碳酸氢钠提取-钼锑抗比色法,速效钾采用乙酸铵浸提-火焰光度计法,阳离子交换量采用EDTA-乙酸铵盐交换法,pH值采用电位法(水土比例1∶2.5)。植株经硫酸-过氧化氢消煮,分别采用半微量蒸馏法测氮、钒钼酸比色法测磷、火焰光度计法测钾。

1.4 有关参数的计算

钾素内部利用率[13]是指水稻籽粒产量与地上部吸钾量的比值。它表示水稻每吸收单位钾素所获得的籽粒产量。

钾素表观利用率[14]反映了作物对施入土壤中肥料钾的回收效率。

1.5 统计分析

将不同年份作为试验重复,试验数据采用Excel软件进行整理,并采用SAS统计软件进行分析。

2 结果与分析

2.1 钾肥增产贡献率

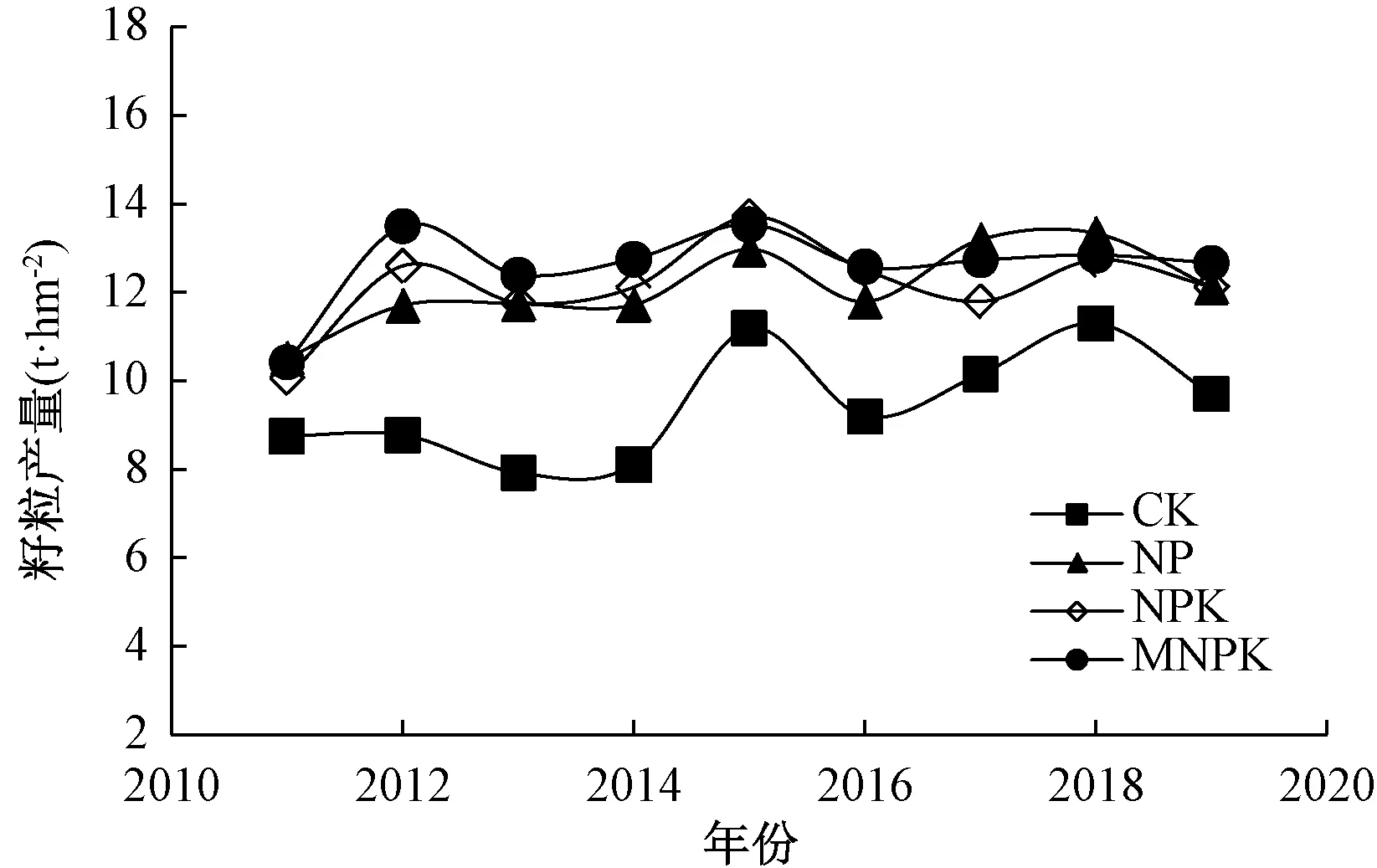

9 a不施肥(CK),水稻平均产量为9.46 t·hm-2,相当于NPK处理(12.158 t·hm-2)的77.8%(图1),可见肥料的增产贡献率只有22.2%。而钾肥的增产贡献率不到1%。这主要是因为土壤本身具有很强的供钾能力,试验前土壤有效钾含量为119.0 mg·kg-1。

图1 各处理对水稻籽粒产量的影响

2.2 籽粒和秸秆中钾含量

水稻籽粒、秸秆中钾含量分别在4.05~4.52 g·kg-1和18.9~23.0 g·kg-1,平均为4.30 g·kg-1和21.1 g·kg-1(表1)。在所有处理中,CK秸秆和籽粒中钾含量均最低。与CK相比,NP、NPK和MNPK处理的籽粒、秸秆中钾含量分别提高了5.7%~11.6%和8.3%~15.3%。但各施肥处理间籽粒中钾含量没有显著差异。尽管秸秆中钾含量NPK和MNPK处理相似,但均显著高于NP处理。

表1 各处理水稻的地上部钾含量、吸钾量及钾肥内部利用率

2.3 籽粒和秸秆吸钾量

表1的数据还表明,施肥促进了水稻对钾的吸收。NP、NPK和MNPK处理的籽粒吸钾量分别比CK提高了37.6%、34.8%和47.0%。尽管NP和NPK处理间籽粒吸钾量没有显著差异,但分别比MNPK处理的低7.0%和9.3%。与籽粒中吸钾量趋势相似,在所有处理中CK的秸秆吸钾量最低,9 a平均只有129.3 kg·hm-2。NP、NPK和MNPK处理的秸秆吸钾量分别比CK提高了29.3%、45.2%和44.7%。MNPK和NPK处理间秸秆吸钾量没有显著差异,但比NP处理的分别显著高12.0%和12.3%。

水稻籽粒吸钾量占地上部吸钾量的27.6%~31.7%,平均29.8%(表1)。这说明水稻地上部吸收的钾素绝大部分被储存在秸秆中。秸秆还田能将水稻地上部吸钾量的约70%重新归还到土壤中,通过收获籽粒而带走的钾只占总量的30%左右。

2.4 钾素内部利用率

在所有处理中CK的钾素内部利用率最高,为59.8 kg·kg-1,与NP处理的相近,比NPK和MNPK的显著高16.9%和13.4%。这说明在不施钾肥条件下(NP),水稻每吸收1 kg钾平均可以生产57.0 kg籽粒,而平衡施肥(NPK)条件下水稻每吸收1 kg钾仅可以生产51.1 kg籽粒。

2.5 钾素养分平衡

长期种植水稻造成CK土壤中钾素平均每年亏缺167.7 kg·hm-2。NP加速了土壤中钾素的消耗,每年亏钾可达220 kg·hm-2。在施氮磷肥的基础上每年增施钾肥52.35~94.5 kg·hm-2,土壤仍亏钾176.3~178.1 kg·hm-2。NPK条件下,平均钾素表观利用率为30.9%,增施有机肥(MNPK)表观利用率可提高到36.2%(表2)。

表2 各处理的钾素表观平衡和表观利用率

3 小结

在本研究中,在平衡施肥条件下,每年水稻平均产量12.158 t·hm-2,籽粒吸钾量51.8 kg·hm-2,秸秆吸钾量187.7 kg·hm-2,在水稻秸秆全部还田条件下,至少每年施K2O 51.8 kg·hm-2才能维持土壤钾素大致平衡。