平凉地区泾河流域周文化探微

摘要:平凉境内目前发现的周文化遗存主要分布在境内的泾河流域,尤其以灵台古密须(密国),白草坡西周墓,崇信于家湾周墓和泾川阮共遗迹为代表;这一地区散见的周文化遗物极具代表性。受地理位置和周人迁徙影响,这一地区出土的周文化遗物特点:(一)形制和纹饰上既可见商代晚期痕迹,又具有周原地区出土文物特点;(二)已发现周墓均为西周早中期墓葬,说明这一地区的周文化曾有中断;(三)出土的青铜兵器、工具及生活用具、玉器,带有明显西方犬戎等民族的纹饰特点;(四)出土文物质量参差不齐,少量制作精良,大量制作粗糙,说明当时贫富等级差距明显。

关键词:泾河流域;周文化;密须;于家湾周墓;阮共

中图分类号:K878.4 文献标识码:A 文章编号:2095-6916(2021)08-0031-03

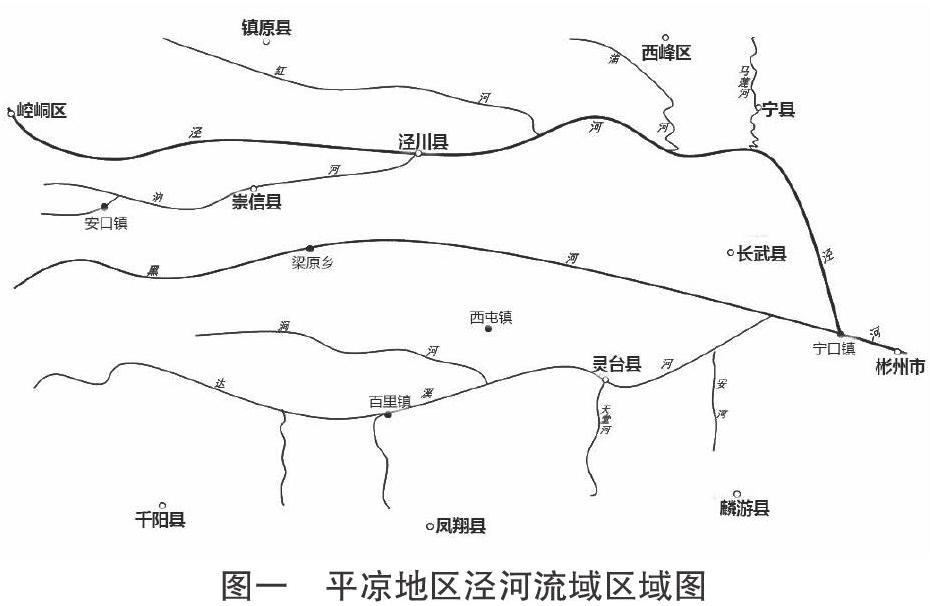

平凉地区东临庆阳,南接宝鸡,东南连通咸阳。庆阳、宝鸡、咸阳三地周文化遗存丰富,且各具特点。与之相比,平凉地区的周文化则主要集中在境内泾河流域的泾川、灵台和崇信三县,而这三县却也都与庆阳、宝鸡和咸阳相邻。

20世纪70年代至80年代,甘肃省博物馆文物队和甘肃省文物工作队分别对灵台县白草坡西周墓[1]和崇信县于家湾周墓[2]进行了发掘,揭示了灵台和崇信两地的周文化面貌。而《诗经·皇矣》中关于密须与阮共的记载,以及谭其骧先生所著《中国历史地图集》,都将“阮共”所在地指向了泾川。虽然目前尚未发现和出土可以佐证阮共存在泾川的实物资料,但泾川境内发现和出土的周代各类文化遗存却从另一个侧面反映出了这一带所拥有的周文化特点。除过以上各处代表性遗存外,平凉地区泾河流域诸多散见的周文化遗物,也是我们研究和探讨这一地区周文化的重要资料。

一、灵台县境内西周墓

灵台县境内西周墓众多,截止到目前,经考古发现的共有8处。其中,尤以白草坡西周墓群最为重要。白草坡西周墓群,发现于1967年9月,原墓位于白草坡村南边山沟梯田中(即甘肃省博物馆文物队在《甘肃灵台白草坡西周墓》报告中命名的M1号墓),今已回填掩埋。此墓共计出土各式器物340多件,其中,出土青铜器324件,这些出土青铜器中包括12件有青铜铭文的器物。1972年,甘肃省博物馆文物队、平凉地区展览馆和灵台县文化馆再次对白草坡1号墓附近进行了发掘。这次发掘面积比之前更为扩大,在发掘范围内共计发现西周时期墓葬(M2-M9)8座,车马坑(G1)1座。经过这两次的考古发掘,白草坡西周墓群共计出土发现西周青铜器1000余件,其中包括酒食器34件、车马器饰710多件、兵器300多件、工具9件及其他铜制品10件。除此之外,白草坡西周墓还发现出土有3件陶瓷器,38件玉石及248多件蚌贝骨甲等器物[3]。

根据对出土青铜器铭文的释读,《甘肃灵台白草坡西周墓》报告中判断M1、M2两位墓主人的生活年代,当在周康王到周穆王之间,属西周早中期墓葬。其中,M1为潶伯墓,该墓呈长方形,为土圹竖穴墓,墓室中发现有椭圆形的腰坑,腰坑内填满灰土;M2为伯墓,墓室内发现有一棺一椁,墓内发现有椭圆形腰坑,腰坑内发现有埋葬的狗骨。M1和M2两座墓中所发现出土的青铜器组合,以“鼎、尊、爵”的组合为主,通过这些特征,我们可以明显看出,这是一处有从晚商过渡到西周时期特征的墓群。此外,从墓群中出土的青铜钺、人头形铜戟和人形玉握等器物特点来看,又带有明显的西戎特征。

同时,在灵台县境内的其他乡镇,考古工作者们历年来又相继发现和发掘了7座西周时期墓葬[4]。分别为百里镇崖湾村西周墓群、独店镇景村西周墓群、百里镇洞山西周墓、什字镇姚家河西周墓、独店镇西岭西周墓、新开乡寺沟西周墓和蒲窝镇郑家洼西周墓。以上7座西周墓葬的具体情况笔者已在《从白草坡到周原——论西周密国地区独特的青铜文化》一文中做了详细介绍,此文不再赘述。以上7座西周墓葬虽分布比较零散,但其所反映出的周人在灵台县境内的活动轨迹却是值得我们重视的。这7座西周墓共计发现出土青铜器数量达20件之多,其中青铜礼器有17件,青铜兵器有3件。所有这些出土青铜器物,基本都为西周早中期铸作完成,最迟也是西周中期周穆王之前所铸。由此,我们可以发现,无论从时间、地点来看,还是从其出土青铜器物的铸造形制来说,灵台白草坡西周墓群和其附近的这7座西周墓之间,都存在有很大方面的关联。

之所以会有这种关联性,就不得不说商周时期存在于今灵台县境内的一个古方国——密国。密国,商时称为密须,姞姓。后被周文王所伐灭,封为密国,姬姓之国。它距离周人崛起地——周原130多公里,距长武碾子坡先周遗址不足50公里。而其与泾川阮共遗存及崇信于家湾周墓间的距离更是相近。以上这几处地方,无论从方言、还是习俗来看,今天仍然有相当程度的相近性。虽中间有山水相隔,但通过这几处地方所出土西周器物遗物来看,在距今3000多年前的西周早中期,生活在这几处地方的周人们的相互交流和影响应该是很频繁的,史书中所记载的周共王巡游到密国地区的史实可以说明这一点。这种交流与影响,反映到具体的青铜器铸造特点上,也是很明显的。我们从灵台县境内所出土的青铜器上就可看到,这些青铜器物同周原地区所出土青铜器物相比,无论是从形制还是纹饰来说,都有很大的相似性,但同时又含有自己的独特特点。

除过以上几处周墓外,灵台县境内还发现有百里镇蒋家咀遗址、邵寨镇下堡子遗址、新开乡寺沟遗址、龙门乡堡子山遗址、朝那镇暖山遗址、梁原乡周家坪遗址、独店镇饮马沟遗址和星火乡丰台湾墓等周文化遗址、墓葬,出土有周文化陶器残片等标本器物[5]。

二、崇信县于家湾周墓

1981年8月在崇信县汭河北岸的九功乡于家湾村一处墓群出土铜器2件,另有玉饰、蚌、贝、蛤蜊壳等装饰品50多件。随后,甘肃省文物工作队在1984年和1986年对该墓群进行了两次考古发掘工作[6]。

在约2万平方米的面积内,前后发现138座墓葬,而在研究了其中64座出土陪葬器物的墓葬后,我们根据这些出土遗物,将这批墓葬分为三个时期,即:先周时期(亦即商末周初)、西周早期和西周中期。墓葬形制有中型、小型长方形竖穴土坑墓,长方形洞室墓和靴形洞室墓,部分墓葬存在叠压和打破关系。出土遗物有陶器、铜器、骨器、石器、贝、蚌等类型,器形可见鼎、簋、觚、爵、觯、弓形器、戈、鬲、纺轮、圭、刀、綠松石及贝饰品等[7]。

根据于家湾周墓的随葬器物来看,从西周早期开始,墓葬中的随葬器物种类开始增多,出土车马器的墓葬数量和发现有殉牲的墓葬数量,也明显增多。说明在这一时期,生活在此地的周人规模开始扩大,物质资料生产能力也逐渐提升。从墓葬的延续时间来看,埋葬在于家湾的这些周人,应该是从商末周初时期就开始将他们的墓地选择在了崇信县于家湾一带,而于家湾作为这批周人的墓地,一直沿用到了西周中期。商末周初时期,当是这一墓地兴起的时期。体现在墓葬数量上,就是同等级的墓葬相对西周早期的墓葬规模要小得多;而在陪葬器物上,比较高等级的墓葬中,随葬器物的种类、数量也相对较少,只发现了1座车马坑,没有发现殉牲现象。于家湾墓地规模最大的时期,当在西周早期。这一时期,墓葬规模明显扩大,高等级墓葬数量相对较多,且多发现有殉牲现象。西周中期,是该墓地的衰落期。这一时期,于家湾墓葬规模相对缩小,墓葬数量减少,且多呈现为平民墓,造成这种现象的原因,个人认为是周王朝与周边戎狄民族势力此消彼长的结果,这应该是主要原因。西周中期,西北戎狄诸族在周王朝实力急剧削弱的情况下逐渐兴盛起来,这对于生活在与戎狄民族相邻的崇信一带周人来说,东迁成了他们无奈的选择。

除于家湾周墓外,位于崇信南部黑河流域的新窑镇赤城村还发现有另一座先周时期墓葬,香山寺先周墓。该墓为长方形竖穴土坑墓,出土陶器10件,为高领袋足鬲和灰陶罐组合。其年代上限当在先周时期,下限至西周初年。

此外,在于家湾周墓附近,还发现有同时期的周文化遗址7处:锦屏镇梁坡遗址、九功塬遗址、平头沟遗址、张嘴遗址、新崖湾遗址、东坪遗址和中西台遗址。这些遗址均采集有先周至周中期的陶器残片[5]。

三、泾川县阮共遗存

《诗经·皇矣》中有以下记载:

“密人不恭,敢距大邦,侵阮徂共。王赫斯怒,爰整其旅。以按徂旅,以笃于周祜,以对于天下。依其在京,侵自阮疆。……”

这是《诗经·皇矣》中的一段诗文,这段诗文较为直观地描述了“周文王伐密”的原因及其整个过程。通过这段诗文我们可以看出,《诗经》中将“周文王伐密”的原因归于“不恭”“敢距大邦”和“侵阮徂共”。但综合分析当时的形势我们可以判断,这些应该都只是周人的“借口”而已。孔颖达《毛诗正义》中引皇甫谧的一段话,准确地向我们道出了“周文王伐密”的真实原因:“侵阮徂共”不过是为“伐逆不伐顺”而找的征伐借口而已,并非其真正原因。周文王之所以伐灭密须,我们还是要将其放到“周人灭商”的整个历史环境中来看待:周人要灭商,首先得东进,而置犬戎、密须等异姓力量于后方,无疑是周文王和周人所不放心的。所以,在周文王一步步东进灭商之前,先征犬戎,再伐密须,“以求稳定后方,然后逐渐向东扩展势力”[4]。而这,才是“周文王伐密”的真正原因。

这里所说的“阮”和“共”,究竟是方国与方国的关系,还是方国与城的关系,学界目前还存争议。但据历代学者考证,两者的所在地都指向了泾川县。而泾川县现存的“阮陵”遗址和“共池”遗址,似乎也在印证着这一说法。可惜到目前为止,两地都未出土发现可以确切证明阮共曾存于此的实物证据。

虽然还没发现阮共存在于泾川的实物证据,但截至目前,泾川县境内却也发现了以圆嘴山遗址、枣林子遗址、向明西坪遗址、狼子山遗址、张老寺十八里坪遗址、挽头坪、吊堡子遗址等为代表的周文化遗存,出土有商周时期的各式铜器和陶器等遗物。以上这些西周遗址,都分布于泾河流域的支流芮河、黑河(盘口河)的台地上。种种迹象表明,泾川的周文化还未得到充分地发掘与发现。但从周人在泾川县境内所遗留下来的痕迹来看,我们有理由相信泾川在商末周初及西周时期,也是平凉地区泾河流域周人生活的一个重要区域。

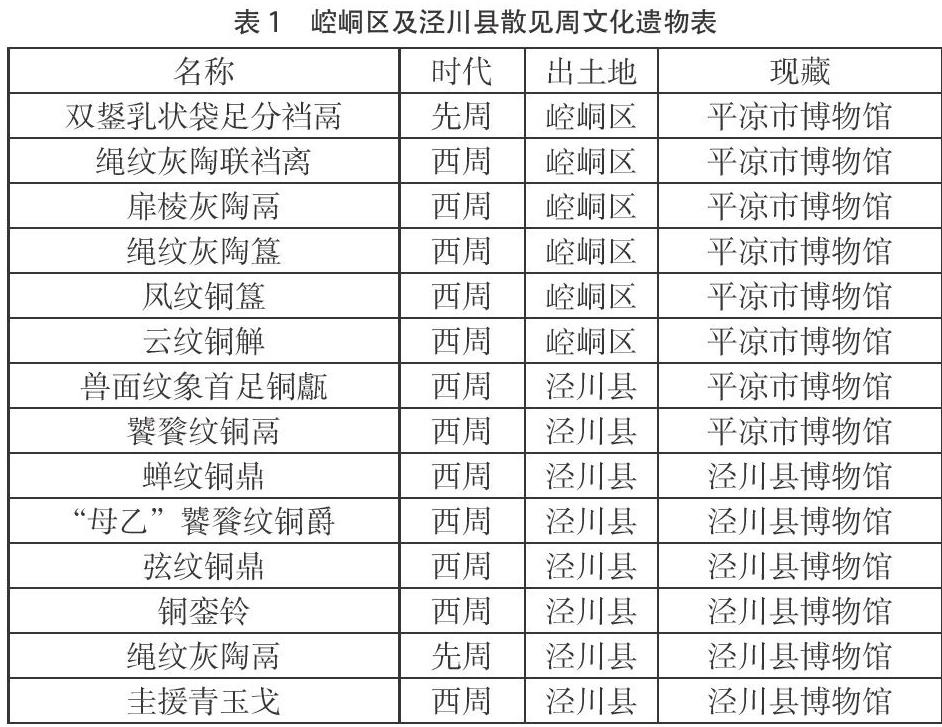

四、散见周代遗物

除过上述周墓和周文化遗址外,平凉地区泾河流域一带还发现了诸多散见的周文化陶器及铜器等遗物(这里所说散见周代遗物,是指非考古挖掘而出的,没有原始出土墓葬信息的馆藏周代遗物,多为解放后各馆征集而来)。这些散见的周文化铜器和陶器[8](见表1),也从另外一个侧面反映出了平凉地区周文化的分布范围和特点。

这些散见的周文化器物的时代从先周到西周中期不等,但少有西周中期以后的器物。而这也与当时平凉地区的历史形势相关,西周中期以后,随着犬戎势力逐渐强大,泾河上流地区的周人势力相应减弱,并开始向豳地和周原地区回迁。而这些于平凉地区泾河流域散见的西周时期器物,正是证明周人在此地区繁衍生息的重要实物资料。

结论

综上所述,平凉地区泾河流域的周文化遗存数量众多,时代可从西周文化一直延续到西周中期,并且多呈现出沿河流两岸分布的特点,主要集中在灵台、崇信、泾川和崆峒区,而这也是周文化在平凉地区泾河流域的最上流地区了。在出土器物特点上,也是可见戎狄文化的因素,但却少见北方草原特点的铜器。

基于这一地区周文化的分布特点,笔者认为周人在平凉地区泾河流域的迁徙路线应该是从庆阳(北豳)和长武(碾子坡)出发,部分经泾川县南北二塬到达崇信县(于家灣)和崆峒区四十里铺;在周文王伐灭密须分封姬姓密国之后,这一地区遂成为周人最西部的势力范围。在西周中期戎狄势力兴起之后,这一地区的周人或是经泾河南塬迁至彬州(西豳),或是由灵台密国之地经麟游到达周原地区。

正是基于以上原因,平凉地区泾河流域一带所出土周文化遗物就具有了不同于周原和其他地区的独特特点。这一不同于其他地区周文化的特点主要表现在以下这几个方面:

第一,这一地区出土青铜器在形制和纹饰上,既可见商代晚期的痕迹特点,又具有周原地区出土早期青铜器特点,青铜器由商到西周演变的特点在这一地区所出青铜器中亦有体现;说明这一地区至少在商代晚期时就已受中原王朝影响,这种影响一直延续到周王朝的建立和西周中期。

第二,平凉地区泾河流域已发现的周墓均为西周早中期墓葬,尚未发现西周晚期墓葬;这说明这一地区的周文化延续到西周中期后曾有间断。出现这种间断的原因,正是犬戎势力的强大和因此而导致的周人向东回迁所致。

第三,在平凉地区泾河流域已发现出土的青铜兵器、工具及生活用具、玉器中,我们发现了带有典型非周原青铜器的特点,而是带有明显的西方民族的纹饰特点。这是西方犬戎等势力影响的结果,也是多文化交流的结果。最后,这一地区所出土青铜器中既有制作精良,高质量的器物;但也存在有大量制作比较粗糙,质量低下的器物用具。从这方面我们可以看出,在周人分封制下,周人的等级制度影响深远,贫富等级差距明显。

总之,平凉地区泾河流域的周文化主要以西周早、中期为主,因处于西周王朝统治地区的西北边缘,其文化发展受到了来自西周王朝和犬戎、鬼方等西北部落势力的双重影响,并在西周中期以后因犬戎势力的扩张而遭中断。随着周人的东迁,周文化在这一地区的发展也便停留在了西周中期。

参考文献:

[1]魏怀珩,伍德煦.灵台白草坡西周墓[J].文物,1972(12).

[2]甘肃省文物考古研究所.崇信于家湾周墓[M].北京:文物出版社,2009.

[3]初仕宾.甘肃灵台白草坡西周墓[J].考古学报,1977(2).

[4]杜赟清.从白草坡到周原——论西周密国地区独特的青铜文化[D].兰州:兰州大学,2014.

[5]平凉市文物管理局.平凉不可移动文物名录[M].兰州:甘肃文化出版社,2019.

[6]陶荣.崇信古文化研究[M].北京:社会科学文献出版社,2010.

[7]刘静.试析崇信于家湾周墓[J].文物,2013(7).

[8]平凉市地方志编纂委员会.平凉文物[M].兰州:甘肃人民美术出版社,2007.

作者简介:杜赟清(1987—),男,汉族,甘肃灵台人,单位为泾川县博物馆,研究方向为考古学、博物馆学。

(责任编辑:御夫)