一种基于AP协作的多小区多用户全双工MAC协议

彭美平, 李波, 闫中江, 杨懋

(西北工业大学 电子信息学院, 陕西 西安 710072)

随着移动智能终端的全面普及和物联网(internet of things,IoT)的快速发展。提升高密集部署场景下的网络系统性能将是未来无线网络面临的主要挑战。当前,无线局域网(wireless local area network,WLAN)作为无线数据业务的主要承载方式,以其传输速率高、部署灵活以及低成本等特性,近年来得到了快速的发展。思科公司提供的分析报告指出:自2016年至2021年,全球无线流量将以47%的复合年增长率急剧增长,其中WLAN所承载的数据流量占比从2015年的42%增加至2021年的49%[1]。然而,最近发布的IEEE 802.11ax技术关注于高密集部署场景的网络性能和用户体验,无法满足下一代WLAN的极高吞吐量和低延时需求。为此,IEEE标准委员会在2019年5月正式成立了IEEE 802.11be工作组[2],其技术目标为实现极高吞吐量传输。目的为更好地支持虚拟现实、增强现实、4k/8k超高清视频、远程办公和与云计算应用场景[3]。

为实现极高吞吐量传输的技术目标,多接入点(access point,AP)协作,多频带接入技术被IEEE 802.11be所采纳[4]。IEEE 802.11ax引入了基于基本服务集(basic service set,BSS)着色技术的多BSS空间复用以提升系统吞吐量,但如果没有有效地干扰管理控制算法,空间复用并不能体现其优势,反而严重影响系统性能。因此,下一代WLAN IEEE 802.11be提出了几种AP协作方式[5-6]:正交频分多址接入(orthogonal frequency division multiple access,OFDMA)协作、空口协作、分布式多输入多输出(multi input multi output,MIMO)协作,以提升空间复用效率。杨懋等人[6]首次提出了一种面向下一代WLAN的基于AP协作、多频带接入的全双工MAC协议框架,且具有很高的可伸缩性和良好的兼容性。

带内全双工(in-band full duplex,IBFD)技术作为下一代无线通信关键技术[7],实现同时同频数据传输,其理论上可提升一倍的频谱效率。近年来,随着集成电路的快速发展,证明了使用主/被动隔离器可以很好的解决单天线全双工数据收发[8]。然而,传统的媒体接入控制(media access control,MAC)协议已不能满足全双工传输的需求,设计一种高效的全双工MAC协议已被业界相关研究人员广泛关注。

目前,已有的全双工MAC协议研究都局限于单小区网络场景[9-15]。文献[9]提出一种非对称全双工AFD-MAC协议,在传统分布式MAC协议基础上,引入全双工忙音(full duplex-busy tone,FBT)帧和FD-RTS帧建立全双工链路对。一种连续全双工链路配置(successive full-duplex link setup,SFLS)协议[10]被提出,SFLS协议改进传统的RTS/CTS工作机制,提出一种在ACK帧携带BSI信息的方案,降低建立全双工链路的竞争开销。Liu等人[11]首先分析了无线局域网中隐藏终端对饱和吞吐量的影响,并提出了一种基于隐藏终端的增强载波感知的全双工MAC协议。

上述全双工MAC基于传统单用户MAC协议设计,无法满足下一代WLAN多用户应用场景。因此,Mu-FuPlex协议[12]首次提出了一种基于OFDMA的全双工MAC协议,由AP发送trigger帧调度站点(station,STA)进行数据传输。并在此基础上,为提升全双工链路对的成功概率,设计了PcMu-FuPlex协议[13]。EnFD-OMAX协议[14]提出了一种面向下一代WLAN的新型免触发多用户全双工MAC协议,该协议由STA发起并竞争接入信道建立全双工传输链路对。为解决下一代高密集部署场景,STA竞争冲突严重等问题,GFDO协议[15]设计了一种基于空间簇的OFDMA多用户全双工MAC协议,该协议首次提出了两级BSR信息上报机制,第一级空间簇成员以低功率模型独立同步上报BSR信息至簇头STA。第二级簇头STA将本轮收集的BSR信息以及簇头STA间的干扰信息上报至AP。最终AP依据收集的信息集中调度上/下行空间簇成员建立多用户全双工链路传输对。

然而,下一代WLAN IEEE 802.11be技术的关注点从单AP场景转向多AP场景。因此,已有的多用户全双工MAC协议已不能满足下一代WLAN多AP重叠覆盖场景的传输需求。为此,本文提出一种基于AP协作的多小区多用户全双工MAC协议。该协议将协作组内的STA划分为重叠空间组和非重叠空间组。由接入控制(access control,AC)设备集中调度协作组内STA上报BI信息和全双工数据传输。

本文的主要贡献概况如下:

1) 提出了一种基于AP协作的多小区多用户全双工多址接入协议(AP cooperation based multi-BSS multi-user full duplex multiple access protocol,CMMFD)。CMMFD协议由AC集中控制缓存和干扰(buffer state and interference information,BI)信息收集,并调度协作组内AP同时在不同子信道上建立全双工链路对。

2) 提出一种协作组内BI信息收集的信道资源分配算法,降低重叠区域内STA带来的竞争干扰,提高BI信息的搜集效率;同时提出一种级联全双工链路调度算法。

3) 搭建NS-2仿真平台,仿真验证了CMMFD协议与Mu-FuPlex协议、EnFD-OMAX协议的网络性能,验证了CMMFD协议在平均接入信道的节点个数方面有了极大的提升,其系统吞吐量相应提升了29.6%。

1 系统模型

CMMFD协议考虑面向下一代WLAN的多小区协作网络场景,如图1所示。

图1 多小区重叠覆盖场景

多个相互重叠的小区形成一个协作传输组。图1中的AP1、AP2以及APn形成一个协作组。协作组内的所有AP通过有线方式与AC建立连接,文献[16]提出了通过扩展现有的AP与AC之间的通信协议,充分考虑了系统中存在的处理延时和交互延时,并在实际的硬件平台证明其延时足够小,并不会产生任何显著的中断情况,为本文提出的CMMFD协议提供有效的实施基础。假设1个AC协作管理n个重叠覆盖的小区。每个小区包含1个具有全双工能力的AP和m个半双工STA。假设系统带宽资源可划分为k个资源块(resource unit,RU)。

协作组内的AP一旦部署后,AC可依据STA的地理位置信息[17]或STA是否可检测到2个或2个以上AP发出的信号[18]等技术将STA进行分组,位于重叠空间组的STA将其标记为1,位于非重叠空间组的STA将其标记为0。图1中灰色区域为重叠空间组,浅绿色区域为非重叠空间组。从图1中看出,协作组内非重叠空间组内的STA对与之不关联的AP不产生干扰,即非重叠空间组内的STA可以在相同的RU资源上收集BI信息和数据传输,从而提升系统的接入效率。

(1)

式中,k为网络系统中最大可用RU资源块个数。公式(1)推导出重叠空间组所占用的RU资源数。从而可计算出非重叠空间组的RU资源数:k-Rosg。在得到重叠空间组和非重叠空间组所需的RU资源数后,则可为其分配RU资源,优化RU资源分配在多协作组场景尤为重要。本文重点研究单个协作组网络场景,给出一个简单的RU资源分配方法以供参考:重叠空间组信道资源可按(2)式分配信道资源。则非重叠空间组信道资源可按(3)式分配信道资源。

(2)

(3)

2 协议描述

2.1 基本思想

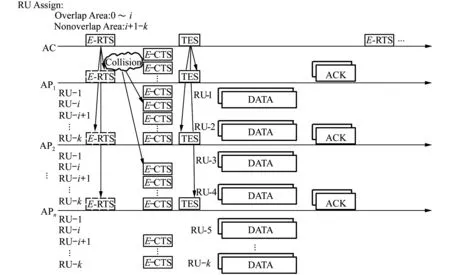

CMMFD协议框架如图2所示。其包含2个阶段:BI信息收集阶段、级联全双工数据传输阶段。首先,AC将协作区域内的STA划分为重叠空间组STA和非重叠空间组STA。并为其分配相应的信道资源。其次,AC集中调度协作组内的AP同时在不同的RU资源块上发送携带资源分配信息的E-RTS帧触发本小区内的STA上报BI信息。第三,STA在接收到E-RTS帧后,在已分配的信道资源上随机选择1个RU以概率P接入信道上报BI信息,没有竞争信道的STA记录邻近STA的干扰信息。最终,AC依据本轮协作组内所有AP收集的BI信息级联调度多小区多用户全双工数据传输。

图2 多小区多用户全双工MAC协议框架

CMMFD协议与IEEE 802.11ax中的信道接入方法一致,协作组内AP采用传统二进制退避机制检测信道忙闲,当任一AP退避完成,将信息上报给AC,由AC为协作组内所有AP分配RU资源,统一在已分配的RU资源上发送E-RTS帧。其次,协作组内所有AP在BI信息收集完成后并上报给AC,AC依据收集到的BI信息统一调度多小区协作全双工数据传输。为增强协作组内AP的处理速度,系统中的AP可采用轻量级虚拟AP设备[16]。

2.2 BI信息收集

STA上行BI信息收集效率,即STA上行缓存信息和节点间干扰信息是形成全双工传输链路对的关键。高效的缓存信息收集提升全双工链路对的传输机会,实时的节点间干扰信息是全双工链路对成功传输的关键。CMMFD协议充分考虑上行BI信息的收集。首先,AC为协作组内AP分配不同的RU资源同步发送携带信道资源分配信息的增强型E-RTS帧触发各小区中STA上报BI信息。STA在收到本小区发送的E-RTS帧后,有上行需求的STA以概率P接入信道,没有上行需求或没获得传输机会的STA处于接收状态,监听邻居STA发送E-CTS帧的信号,并记录该信号强度。准备接入信道的STA属于重叠空间组,则在AC已分配的重叠空间组RU资源集合中随机选择1个RU接入信道。而属于非重叠空间组的STA在AC已分配的非重叠空间组RU资源集合中随机选择1个RU接入信道。获得接入信道机会的STA在已选择的RU上回复携带缓存信息和节点间干扰信息的增强型E-CTS帧。其接入算法如算法1所示。

算法1 BI信息收集算法

输入:概率阈值Pth,STA是否位于重叠区域Bov

非重叠空间组RU资源集合Σnosg,重叠空间组RU资源集合Σosg

输出:Rin

1:初始化:

2:P=Random[0,1]

3: IFPth>1-PTHEN

4: IF 数据队列非空 THEN

5: IFBov为真

6: 返回Rin=Random(Σosg)

7: ELSE

8: 返回Rin=Random(Σnosg)

9: ELSE

10: 返回Rin=1∥数据队列为空,放弃竞争

11: ENDIF

12: 返回Rin=-2∥放弃本次竞争机会

AC维护1张实时缓存信息表和1张历史节点间干扰强度信息表。分别记为Bac和Iac,如(4)式、(5)式所示。AP在本轮BI信息收集完成后将收集到的BI信息转发给AC。AC在收到AP转发的BI信息后,动态更新STA节点间干扰信息表。

(4)

Iac=

(5)

式中:n表示协作组内小区编号;h表示编号为1的小区内STA编号;k表示编号为2的小区内STA编号;l表示编号为n的小区内STA编号。如:STAn,1表示第n个小区内编号为1的STA。Iac为AC维护的节点间干扰强度信息表,协作组内的AP将每轮BI收集过程中收集到的信息上报给AC。其中,(STA1,1,STA1,2)表示编号为1的小区内编号为2的STA与编号为1的STA之间的信号强度。AC统计协作组内所有STA之间的信号强度信息形成一个节点间干扰强度信息集合。

算法2 级联全双工链路调度算法

输入:RSIN阈值Sth,系统中RU个数k,上行传输需求集合Bac,下行传输需求集合Dac,节点间干扰强度信息集合Iac

输出: 全双工链路集合{Findex,[Si,h,ul,Si,l,dl,Rindex]},其中,∀Si,h,ul,Si,l,dl∈Ci,h≠l,且Ci表示第i个小区。Rindex为PU编号,Rindex∈[0,k),Findex表示级联全双工数据传输编号。

1: 初始化:

2:Rindex=0

3:Findex=1

4: 将Bac,Dac,Iac按小区进行分组,并统计每个小区Ci中的上行STA和下行STA个数,分别记为Ci,ul,Ci,dl。

5: FORCi,i=1,2,…,n

6: 遍历Ci集合中的上行STA

7: FORSul,h,h=0,1,…,Ci,ul

遍历Ci集合中下行STA

8: FORSdl,l,l=0,1,…Ci,dl

遍历Iac集合中STA编号为h和l之间的节点间干扰强调Sh,l

9: IFSh,l>SthTHEN

10: IFRindex>=k

11:Findex++

12:Rindex=0

13.返回{Findex,[Si,h,ul,Si,l,dl,Rindex]}

14: ELSE

15:Rindex++

返回{Findex,[Si,h,ul,Si,l,dl,Rindex]}

16: ENDIF

17: ENDFOR

18: ENDFOR

19: ENDFOR

2.3 级联全双工数据传输

CMMFD协议在BI信息收集阶段完成之后由AC统一调度全双工数据传输。首先,协作组内所有AP完成本小区中的BI信息收集,在收集完成后转发给AC。其次,AC获取到协作组内本次收集的BSR信息和协作组内所有STA之间的节点间干扰强度信息。最终,AP依据收集到的BSR信息和历史节点间干扰强度信息调度全双工链路传输。其调度算法如算法2所示。

AC在建立全双工链路对时,首先,AC将上行需求集合Bac,下行需求集合Dac,以及历史节点间干扰强度信息集合Iac,按不同小区场景进行分组。其次,以上行需求集合为基准,依次在小区内建立全双工链路对,由于CMMFD协议非重叠空间组可使用相同RU进行BI收集,则一次收集过程中收集到STA的BI信息可能大于系统中最大RU资源,则CMMFD协议在数据传输阶段采用级联全双工数据传输,即协作组内AP连续发送TFS帧多次调度数据传输。

3 仿真与实验

3.1 仿真场景及参数设置

为验证CMMFD协议的系统性能,搭建了基于NS2的链路级-系统级一体化仿真平台。仿真场景中配置多个重叠覆盖的小区,每个小区的覆盖面积20 m×20 m。图3描述了当协作组内AP个数为4,单个小区内STA个数为40时的仿真场景配置图。STA在与之关联的AP覆盖范围内随机分布,且每个小区中的STA个数从5个开始,依次以5为递,最大单个小区中STA个数为40。仿真时间设置为20 s,最终仿真结果为10次独立重复仿真的平均值。信道带宽设置为20 MHz,RU个数设置为9。其中概率P设置为0.8和0.2[15]。其他参数设置如表1所示。

表1 网络参数配置

图3 NS2仿真场景配置图

3.2 系统平均接入信道数分析

上行BI收集效率直接影响全双工传输对的建立。而上行BI收集即为单位时间内STA平均接入信道的个数。从图4a)至4c)可以看出,EnFD-OMAX协议与Mu-FuPlex协议采用OFDMA接入方式,在小区中STA规模达到一定程度时,平均接入信道的STA个数趋向平衡[21]。EnFD-OMAX协议在同一时刻同时竞争接入信道的STA个数大于Mu-FuPlex协议,导致成功接入的STA个数约小于Mu-FuPlex协议。而CMMFD协议将协作组内STA分割成重叠区域和非重叠区域的STA,由AC统一为其分配信道资源,且非重叠区域STA可以使用相同信道资源上报BSR信息。因此,重叠区域STA对非重叠区域STA不产生干扰。使得平均接入信道个数远大于Mu-FuPlex协议和EnFD-OMAX协议。然而,CMMFD协议采用P概率接入方式,随着STA规模的扩大,同时竞争信道的STA个数增加,导致在概率P值高的情况下,平均接入信道个数降低。

图4 平均接入信道个数与协作组内网络规模的关系

3.3 系统吞吐量分析

系统吞吐量是评价MAC协议设计的重要性能指标。本文提出的CMMFD协议,从吞吐量角度来说可理解为纯调度吞吐量分析。依据2.2,2.3小节的分析可知,一次传输的时间总长度可分为BI信息收集时间和全双工数据传输时间,如图5所示。其中BI信息收集时间长度为:Tbi=Te-rts+Te-cts+2·Tsifs+Tdifs,全双工数据传输时间长度为Td。则CMMFD协议的系统吞吐量可用公式(6)表示。

图5 CMMFD协议传输机制

(6)

式中:LU,payload表示上行传输的有效载荷;LD,payload表示下行传输的有效载荷。

为评估CMMFD协议的系统性能,分别对协作组内布置2,3,4个小区的网络场景进行仿真,如图6a)至6c)所示,且单个小区网络场景中的STA从5到40个进行了对比仿真。从图6可以看出,本文所提的CMMFD协议在多小区重叠覆盖场景中其系统吞吐量远大于EnFD-OMAX协议和Mu-FuPlex协议。CMMFD协议的系统吞吐量增益来源于2个方面:①CMMFD协议通过对重叠空间组和非重叠空间组进行资源分配,协作组内STA合理使用有限的频谱资源,降低选择相同RU接入信道的竞争冲突,极大地提升了BI收集效率;②由于AC具备协作组内全局STA之间的节点间干扰强度信息及单小区内重叠与非重叠区域的STA信息,为成功建立全双工传输链路对提供了可靠的信息依据。因此,尽管在大规模部署STA的网络场景中,在概率p值较大时平均接入信道的STA个数约小于EnFD-OMAX协议和Mu-FuPlex协议,但在系统吞吐量上CMMFD协议仍然优于其他协议。从图6a)至6c)可以看出,针对协作组内小区的个数,EnFD-OMAX协议由于采用STA发起建立的全双工传输链路对,在单小区STA规模不断增加,其系统性能劣于Mu-FuPlex协议。因为Mu-FuPlex协议采用AP触发发起BI信息收集,且协作组内的AP相互覆盖,同一时间只存在一个小区进行信息交互。因此,在单小区STA规模达到一定规模时,Mu-FuPlex协议在多小区重叠覆盖场景中要优于EnFD-OMAX协议。EnFD-OMAX协议有STA发起建立全双工传输链路对,任何时刻协作组内所有STA参与竞争,导致多小区重叠覆盖场景中竞争冲突加剧,系统吞吐量降低。

图6 系统吞吐量与协作组内网络规模的关系

4 结 论

针对下一代WLAN的高密集部署网络,IEEE802.11be技术的关注的从单AP向多AP场景的转换以及极高吞吐量传输的技术目标。本文充分挖掘IEEE802.11be中多AP协作关键技术,提出一种基于AP协作的多小区多用户全双工MAC协议。通过协作组内的多AP协作,将协作组内的STA进行分组,统一分配信道资源,降低重叠区域内STA竞争冲突,以及非重叠区域内STA的信道资源复用,极大地提升了系统的BI信息收集效率,全双工链路对的成功传输概率,从而提升系统吞吐量。仿真结果表明,CMMFD协议与Mu-FuPlex协议和EnFD-OMAX协议相比,系统吞吐量提升了29.6%。后续研究将对重叠区域与非重叠区域进行更细的分组以及协作组内AP的位置部署进行优化,从而进一步系统吞吐量。