论西夏文形声字的形成

段玉泉

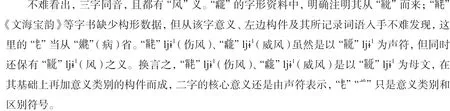

西夏字以会意、形声为主,形声字数量位居会意字之后,多达1630 个。(1)据韩小忙先生的统计。这1630 个形声字包括西夏字书中存有字形解说资料的1121 个,以及未存字形解说资料但能构拟出的509 个。韩先生指出,存有解说资料的1121 个中,属于循环解说的有416 个,实际可用分析的只有705 个,合构拟出的509 个,共1214 个,其实际整理出的形式字共1179 个。参见韩小忙《西夏文的造字模式》,中国社会科学出版社,2016 年,第188—242 页。形声是汉字的主要造字方法之一,学术界观察分析汉字中的形声字,主要有两种不同视角:一是平面的静态观察,将形声字区分为声符和意符;二是历时的动态观察,强调注重讨论形声字的形成过程。西夏文形声字的研究,也应注意既要作平面静态的观察,更要注意动态的形成过程。目前的研究更多以平面静态观察较多,动态的观察龚煌城先生在讨论西夏文的衍生过程中时有涉及,其中关于“汉语形声字”概念的提出尤为精彩,但就全部形声字的形成而言,可能还有更多工作要做。这里在前贤研究基础上,侧重于形声字的形成过程略作进一步探讨。

一、以假借为基础而形成的专属形声字

此即在假借基础上通过添加或置换类别化构件或区别化符号造专属形声字。这有两种情况:一是外部的假借,二是内部的假借。西夏语言中有很多词语涉及的事物和概念是从外部借来的,因此表现在文字上就有一批为记录汉语借词而造的字或者完全借音而造的对音字。

龚煌城先生曾提出西夏文的对音字中,有一种情况可以称之为“汉语形声字”,并举(神树)一词为例。该词《文海宝韵》将其解释为地名。其(木)从即“从木神声”,是把西夏“字,照汉语读为“神”。此字仅用于地名,虽然字形结构中有“神”字,但字义上并不指“神”。同样的字,虽然从(树)(依汉字读法)得声,但也找不到此字用于指“树”的证据,翻开《同音》,只是下注连起来读即是地名“神树”(1)龚煌城:《西夏语中的汉语借词》,《历史语言研究所集刊》第五十二本第4 分册,1981 年,第681—780 页。。在论及借词时,龚煌城先生又指出,西夏字中书写汉语借词的字往往是由与汉语同义的西夏字加上一个偏旁构成,并举出了大量的

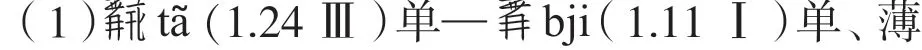

在《掌中珠》中,“翻”是用作汉文“牡丹花”中“丹”字的西夏文注音,然在《文海宝韵》中作如下解释:

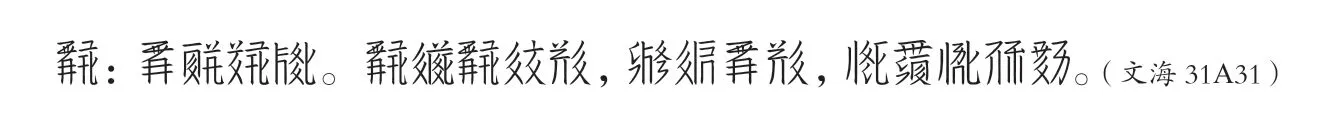

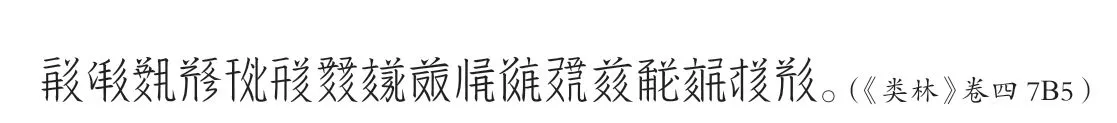

单:薄全衣右。单者单薄也,无里薄也,不厚实之谓。

从这一解释看,这里应该是为汉语“单衣”的“单”造专属字,这在文献中可以找到进一步佐证的材料,例如:

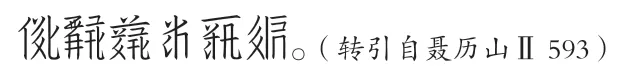

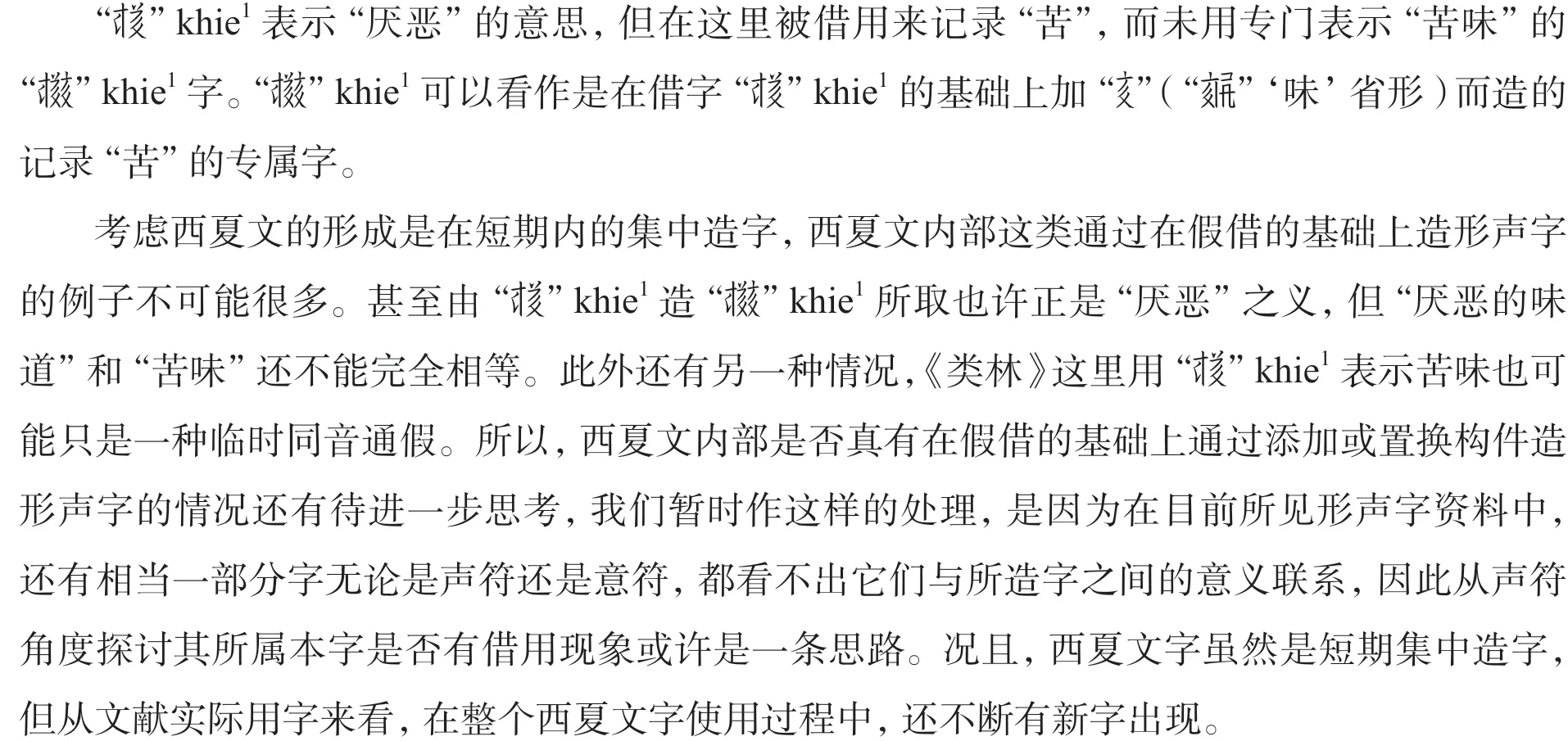

衣单布亦无寒。

(1)

韩小忙:《西夏文的造字模式》,中国社会科学出版社,2016 年,第291—348 页。

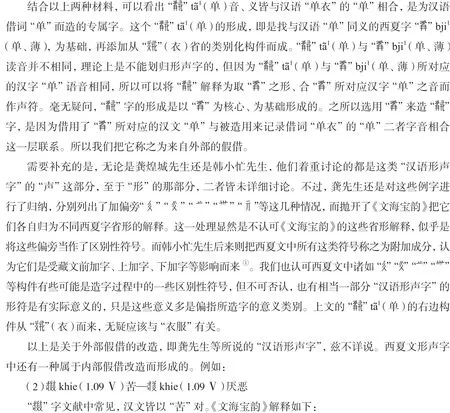

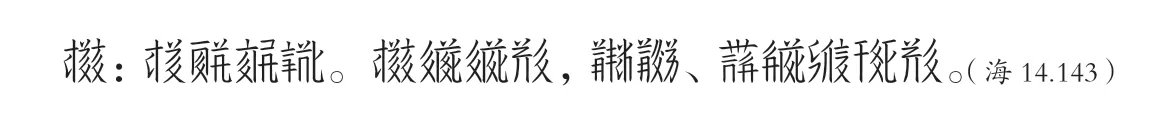

苦:客全味左。苦者膽也,譬如苦蕖、苦筍也。

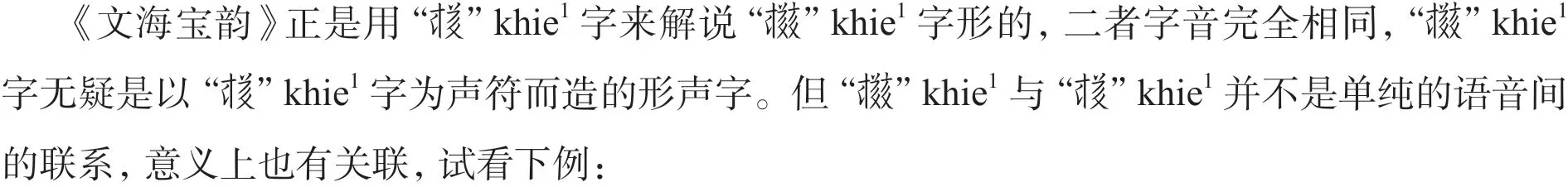

他人取而尝之,果然与此事同,味苦也。

二、以母文为基础而形成的衍生字

这类字的特点是衍生字继承了母文的核心义,以此核心义为基础用于具体事物的扩大或缩小,即母文意义的具体化或明确化。汉字中类似的形声字很多。《梦溪笔谈》卷十四有段记载:“王圣美治字学,演其义以为右文。古之字书皆从左文。凡字,其类在左,其义在右。如木类,其左皆从木。所谓右文者,如戋,小也。水之小者曰浅,金之小者曰钱,歹而小者曰残,贝之小者曰贱。如此之类,皆以戋为义也。”(1)[宋]沈括:《梦溪笔谈》卷一四《艺文一》,中华书局,2015 年,第143 页。这实际上反映了汉文中有一类形式字是在右文的基础上通过添加类化符号形成的,这里的右文“戋”在“浅”“钱”“残”“贱”等形声字中兼具音义两端,而且它们各自的核心意义也正是“戋”所保留的,至于“氵”“金”“歹”“贝”只是从类别上对它们各自记录词的限定。这类汉字在汉字史上也叫做亦声字,完全是基于平面分析而得出的一个术语。从动态角度分析,这里的“右文”在很多研究成果中改为“母文”。我们这里参照采用这一术语,之所以称为母文,是因为所造字是以其为基础而产生,它在所造字中承担了该字的核心意义,有时候它们不加类别化构件也可以直接用来记录相应的概念和事物。

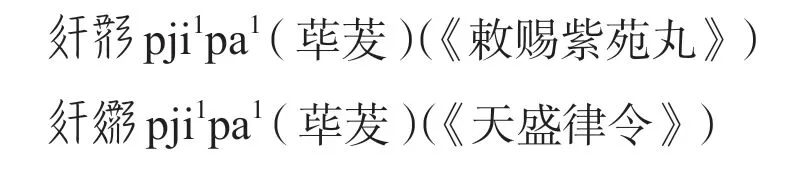

西夏文中,类似的在母文基础形成的形声字不少。先看下面一组字:

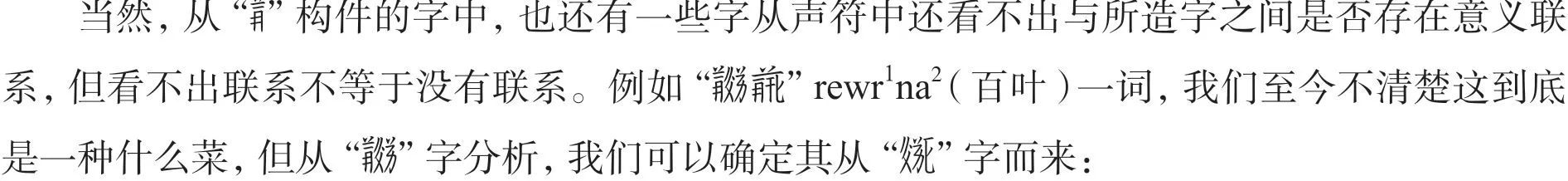

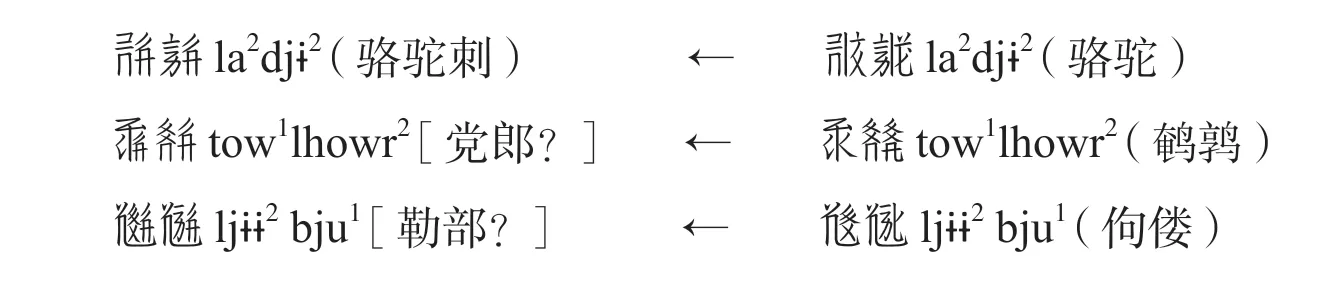

西夏文形声字中,有一大批字就是这样在母文基础通过加类别符号或区别符号而形成的。我们把其中加类别符号形成新字的过程称之为类化,这样的类化有时候是成批成规律地出现,例如带从“ ”(菜)省的构件“ ”这批字大多都是以这一方式形成的。试看下面几个例子:

以上几对词语的前面一个词,此前字书皆未作出明确的汉文翻译。现今我们利用类化的这一规律,可以发现记录前面三个词语的字,都是以后者为母文通过添加或置换与“草”有关的类属构件“ ”而形成的字。据此,可以明确第一个词“ ”肯定是指“骆驼刺”这种草类植物,下面两个词语虽然还不明确具体属于哪种,但同样可以推断“ ”当是与(鹌鹑)有关的一种草类植物,“ ”则当是与有关的一种草类植物。

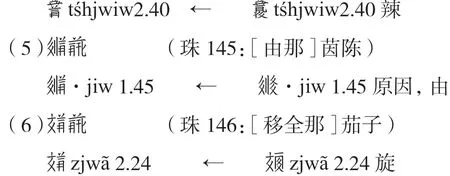

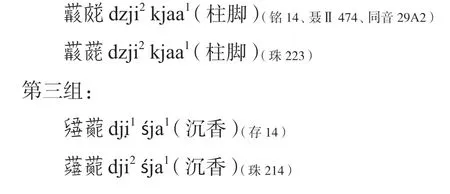

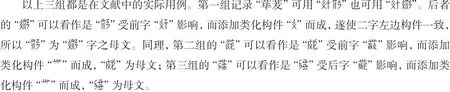

类化还有另外一种情况,就是有些字是在上下文的影响下在母文基础上通过添加类化符号而形成。换言之,这里的类化符号与实际所记录事物或概念的类别不一定存在关系,而是根据其组合成词的上下文文字构件类化而来。试看下面三组例子:

第一组:

第二组:

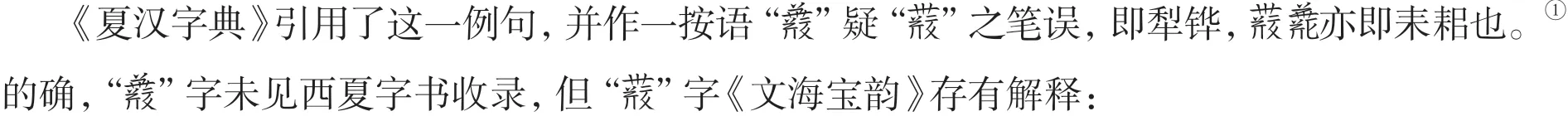

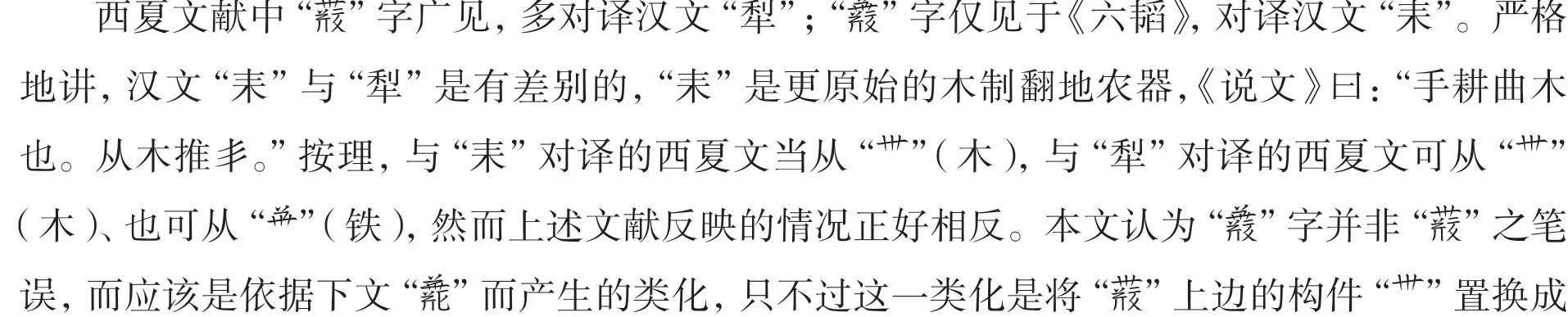

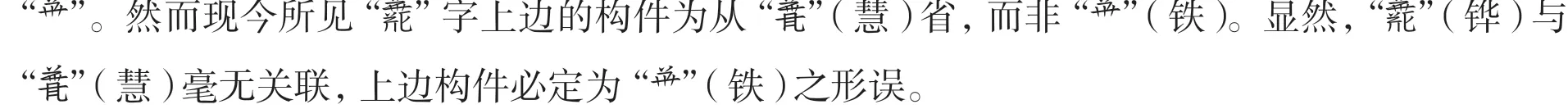

耒耜者其行马蒺藜也。(1)李范文:《夏汉字典》,中国社会科学出版社,1997 年,第762 页。

犁:木上铧柄。耒者犁铧也,耕具农器之谓也。

三、造单纯声符标志的形声字

与上两类形式字声符在所造字中据核心的地位不同,西夏字中还有相当一部分形声字的声符既不存在假借问题,也不存在有核心意义的问题,它们只是单纯的声符标志。尽管是单纯的声符标志,但就具体形声字的形成过程而言,可以区分为两种情况:一是为造同音字,以声为纲,通过不同的意符加以区分同音字而产生的形声字;一是为记录意义相同或相关的多个概念,以义为纲,通过不同的声符加以区分开相同或相关概念而产生的形声字。

第一种情况相对较多,这类字是以声符为基础,配以不同的意符加以区别同音字。这类形声字最符合许慎定义为“以事为名,取譬相成”的汉语形声字。根据《文海宝韵》的构形解说资料,我们对这类形声字分两种情况进行分析:

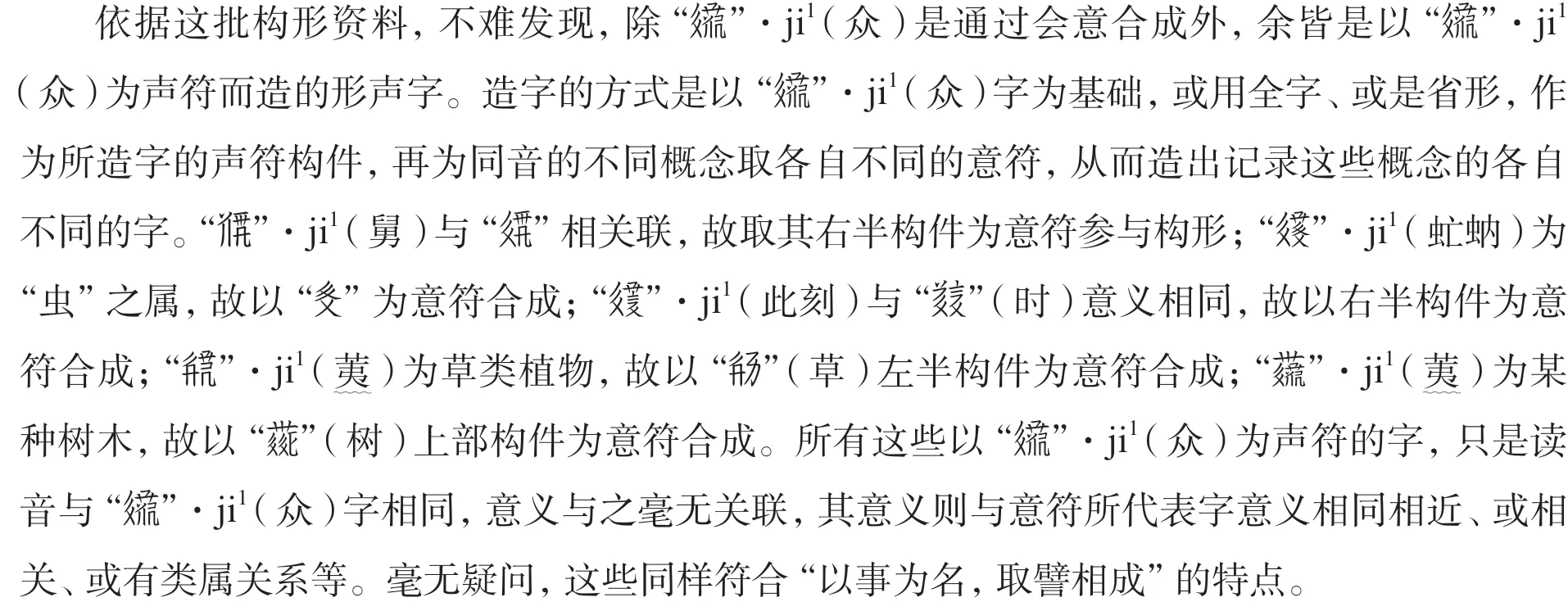

1.相互解说的同音字

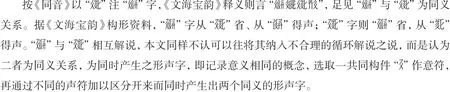

这里所及相互解说是指《文海宝韵》构形解说资料中存在的现象。例如:

2.相同声符解说的同音字

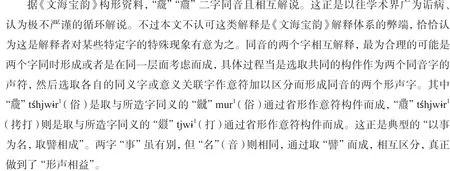

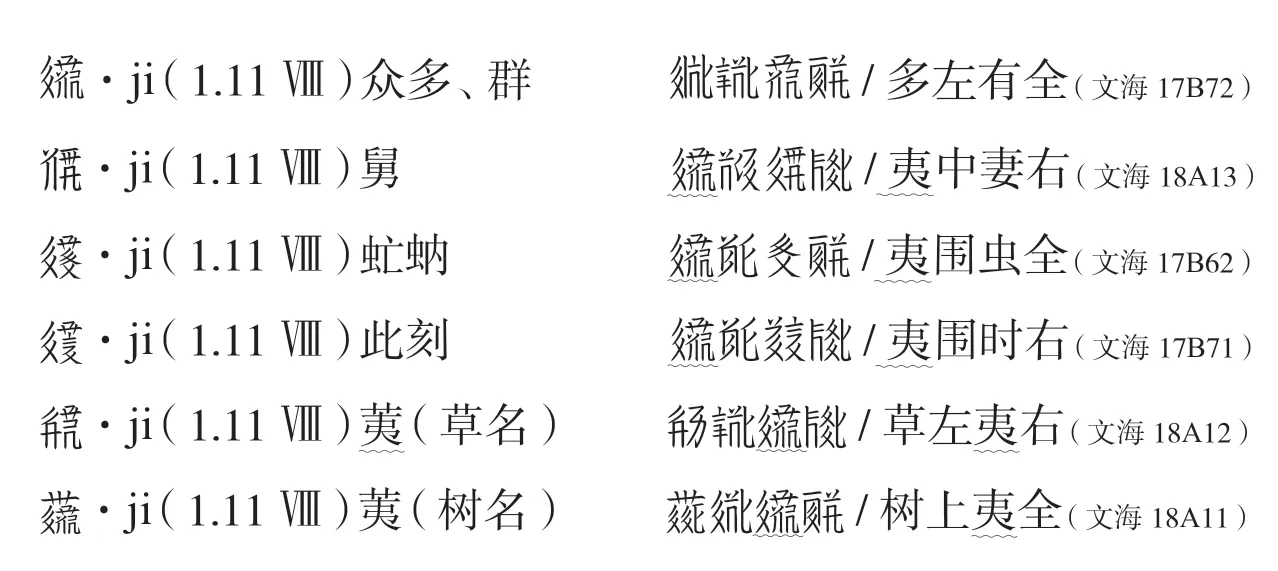

《文海宝韵》构形解说资料中,有不少同音字有相同的声符解说资料。试看与“ ”·ji1同音的一组字:

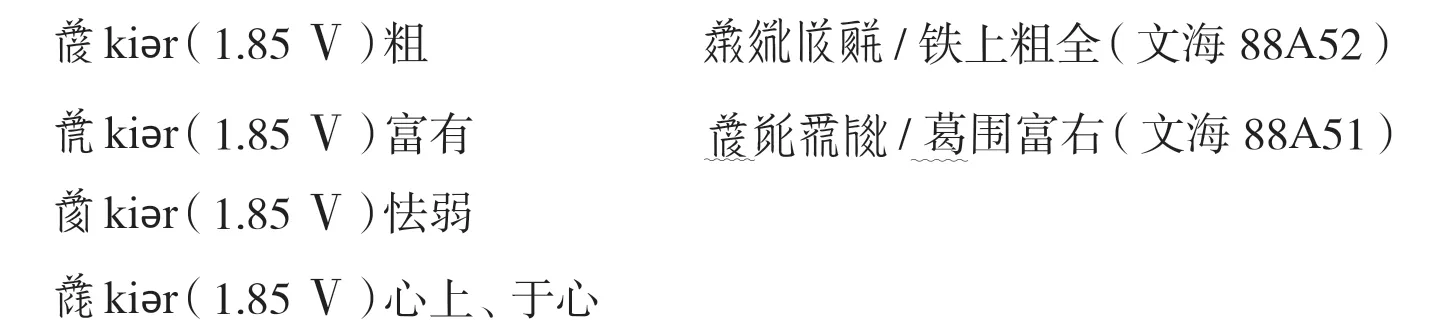

当然,《文海宝韵》只是个残本,所缺构形资料甚多,即便没有这些构形资料,依据《同音》字书确定的同音关系以及各字字形上的联系,我们同样可以确定某组同音字是以这批同音形声字其中之一的声符为基础的。试看与同音的一组字:

这组字《文海宝韵》只保留了前两字的构形资料,虽然后两字有缺失,依据《同音》可以判定它们属于同音字,再根据它们各自的字形可作进一步的分析。

第二种情况,是以意符为基础,配以不同的声符加以区别意义相同或相关联字而形成的形声字。这类形声字的特点是声符单纯示音、意符或意符所从字与所造形声字构成同义关系或存在组合关系。这颇类似于汉文形声字中注音字。依据《文海宝韵》的构形资料同样可以把这批字区分为两类:

1.相互解释的同义字

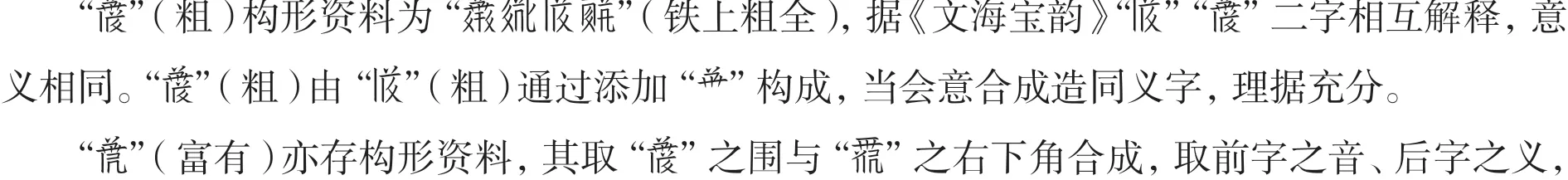

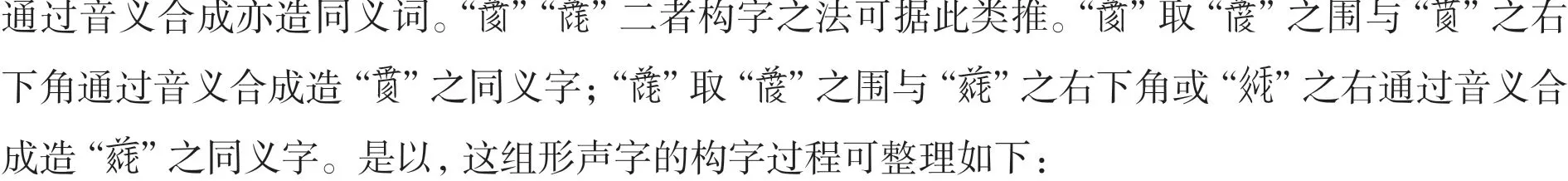

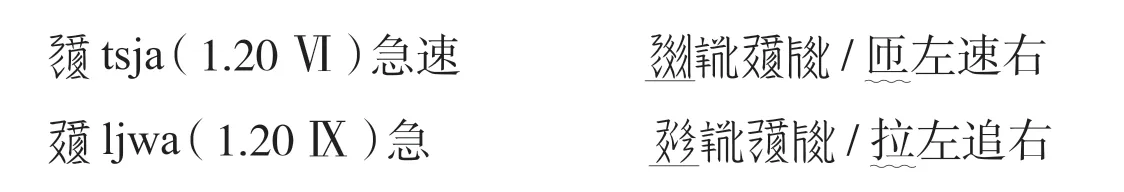

《文海宝韵》构形资料中,有不少意义相同且相互解说的形式字。试看下列一组:

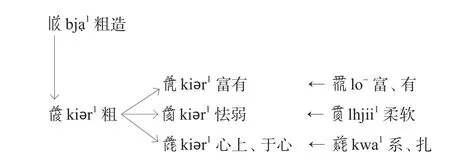

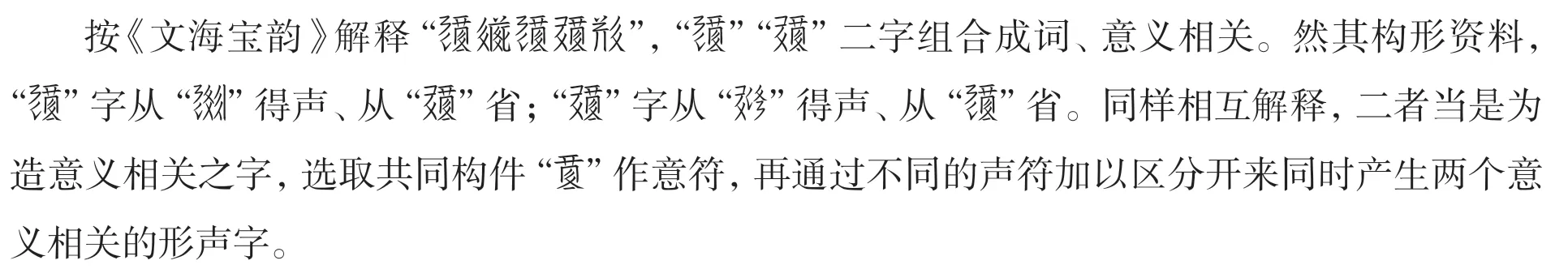

2.相互解说的意义关联字

这里所说的意义关联字,是指《文海宝韵》构形过程中相互解说的两个字是可以组合成词的两个关联字。试看下列一组:

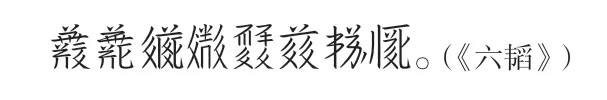

四、余论

以上是关于西夏文形声字形成过程的初步探讨,第一类、第二类、第三类中第一种情况都是以声符为基础,通过添加或置换意义类别、区分符号或者同义构件而成,第三类中的第二种情况则是以意符为基础,通过不同添加或置换声符构件而成。总体而言,西夏文形声字多以声符为纲,在声符的基础添加意符而形成。这也可以通过声符在构字中的位置得到佐证,我们通过对《西夏文字的造字模式》书中所列1179 个形声字(包括所存构形数据中构意明白的587 个、意符不明白的82 个、特殊例证1 个以及缺失构形数据中可拟测复原的509 个)声符在所造字中的位置情况进行统计,发现声符在所造字左边者共562 个,声符在上者40 个,声符在围(上及左)者143 个,声符在右及下者429 个。其中在左者多以声符为构字基础,在右及下者又多以全字参与构形,或为声符、或声兼义者,皆构字基础。西夏文形声字所有这些不同产生方式除外借的“汉语形声字”外,其他所有方式都有汉字形声字的影子,而外借的“汉语形声字”虽然似为西夏独创,但同样离不开以汉字为基础。而西夏文形声字多以声符为纲,特别是单纯声符标志的多数形声字,同样很好地诠释了“以事为名,取譬相成”“形声相益”等本用于描述汉文形声字的概念和特点。