铜陵市小麦赤霉病的发生与防治对策

余能英

(铜陵市农业农村局,安徽 铜陵 244000)

小麦赤霉病由多种镰刀菌引起,是小麦生产上重发频率高且危害损失重的真菌病害之一。中度流行年份一般损失10%~20%,大发生时损失超过30%,且病麦中产生对人畜有毒的物质,严重影响小麦增产、提质及增益[1-2]。安徽省铜陵市辖一县三区及普农集团,根据铜陵市国调队对当地粮食作物种植面积及生产状况的调查显示,铜陵市常年农作物种植面积17万hm2左右,其中,小麦1.30万hm2左右,是除水稻外的第二大粮食作物。2020年小麦种植面积1.263万hm2,平均单产约4 354.7 kg/hm2,总产5 500万kg,品种以扬麦、宁麦、镇麦系列为主;总面积(1.257万hm2)较2019年增加0.5%,总产(5 490万kg)增加0.2%,单产增加-0.2%。铜陵市近11年中有6 a小麦赤霉病发生程度为5级,损失2012年最重,2013年相对最轻。铜陵市2018—2020年小麦赤霉病实际损失分别为895.42 t、448.62 t和156.47 t。有关小麦赤霉病的研究已有大量文献报道,主要集中在病害的发生与流行、药剂防治等[1-10]方面;且该病的发生和流行除与田间菌源有密切关系外,发生严重与否还与小麦播期、品种以及栽培管理等有一定的关系。袁宇隆等[1-2]分析了小麦赤霉病的发生流行特点、发生条件及防控对策;马东方等[4-7]研究了不同药剂对小麦赤霉病的防治效果;肖松等[8]分析了贵协3号对小麦赤霉病的抗病性;刘美玲等[9]研究不同轮作模式对小麦赤霉病菌种群结构和毒素化学型的影响。为小麦赤霉病的有效防治及小麦高产优质提供理论依据,结合铜陵小麦赤霉病发生现状与危害特点分析其大发生原因,并提出相应的防控措施。

1 小麦赤霉病的危害特点

小麦赤霉病主要危害小麦穗部,先在小穗和颖片上出现水渍状褐斑,后逐渐扩展到整个小穗,病小穗随即枯黄,当气候潮湿时,在小穗基部或颖片合缝处长出一层粉红色的霉状物(分生孢子),后期病部产生蓝黑色有光泽的子囊壳,多时集结成块,用手触摸有突起感觉。小麦赤霉病病原菌除在小麦病残体上越夏外,还可在水稻、玉米及棉花等多种作物病残体中营腐生生活越冬。翌年在病残体上形成子囊壳成为主要初侵染源。在小麦开花至盛花期侵染率最高。子囊孢子成熟正值小麦扬花期,借气流、风雨传播,溅落在花器凋萎的花药上萌发,先营腐生生活,然后侵染小穗,几天后产生大量粉红色霉层(病菌分生孢子)。扬花期最易感病,抽穗期次之;在有大量菌源存在的条件下,小麦抽穗扬花期若遇3 d以上连阴雨,气温保持在15℃以上,小麦赤霉病大流行[3]。

2 发生规律

2.1 菌源量

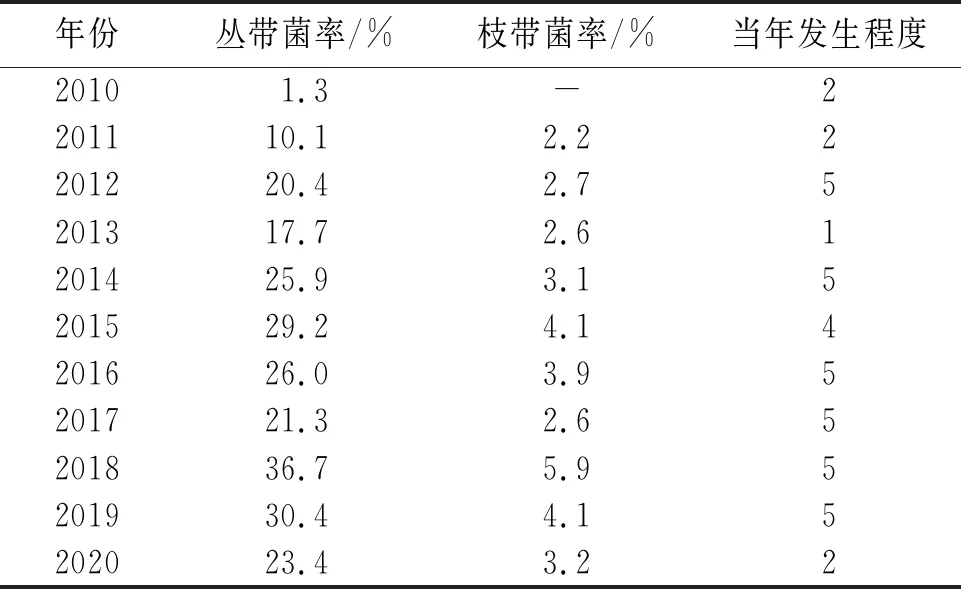

一般抽穗前稻桩带菌率20%左右或以上,菌量就基本满足大发生条件。但决定病情轻重和流行程度的主要是子囊孢子释放期与小麦扬花期吻合时间的长短。从表1看出,铜陵市义安区2010年至2020年3月23日前后稻桩子囊壳带菌率。丛带菌率为1.3%~36.7%,其中,2018年最高,2019年其次,2010年最低。菌源除2010年、2011年和2013年外,其余年份均能够满足大发生的菌源条件;但由于小麦抽穗杨花期的天气条件影响,实际大发生的只有6 a,发生程度较重的有2012年、2014年、2016年、2017年、2018年和2019年,2012年最重,2016年和2018年其次,2020年虽然菌源量满足,但天气条件不适合,最终没有大发生。

表1 铜陵市义安区2010—2019年稻桩的带菌率

2.2 气候因素

在小麦抽穗后15~20 d,15℃以上暖湿阴雨日数超过50%以上,病害就有可能大流行。发生轻重的主要因素是湿度,特别是扬花期的雨日和雨量。子囊壳必须在土表潮湿的条件下才能在带菌基质上产生。湿度>80%时子囊壳产生快且多,60%~80%时子囊壳产生慢且少,<30%时不能产生子囊壳。子囊孢子在空气相对湿度低于80%时不能放射。多雾霾、多露水天气,易加重发病程度。

从表2看出,1)2018年铜陵市小麦抽穗扬花期主要集中4月10—25日,此期雨日5 d,雨量46.9 mm,4月22—24日出现了一次连阴雨过程,迟播小麦正处扬花期,天气有利于赤霉病的发生,导致迟播小麦赤霉病发生偏重。5月1—10日,小麦灌浆期,雨日6 d,雨量32.5 mm,温度明显回升,高温高湿,进一步加重病害发生程度,5月4日后田间病症大量显现。2)2019年铜陵市小麦抽穗扬花期主要集中4月上旬后期至下旬前期,此期雨日6 d,雨量109.8 mm,4月21—24日出现了一次连阴雨过程,迟播小麦正处扬花期,导致部分迟播小麦赤霉病发生偏重。3)2020年小麦抽穗扬花期主要集中在4月上中旬,4月1—21日铜陵市雨日9 d,雨量63.7 mm,仅是2019年同期的58.1%,天气条件不利病害的发生发展。期间有2次明显降水过程,4月10—12日左右,降水主要集中在11日,但降水过程很短且12日天气即转好;4月18—21日出现了一次连阴雨过程,但此时铜陵市迟播小麦扬花已基本结束。另外,抽穗扬花期平均气温较常年偏低,日均温11.8~21.7℃,超过20℃以上的仅3 d,未出现闷热高温高湿天气。

表2 铜陵市不同降水量对小麦赤霉病的影响

2.3 品种、栽培方式与防治技术

品种、栽培方式(不同播期、前茬)与防治技术等对小麦赤霉病发生的影响差异较大,一般早播小麦发病轻于中迟播小麦。2018年铜陵市小麦赤霉病大发生,据蜡熟期调查,早播(播期10月中旬后期至11月初),小麦平均病穗率为5.7%,病情指数1.4;适播(播期11月上旬后期至12月上旬),前茬主要水稻,小麦平均病穗率24.5%,病情指数6.7。

2020年调查发现,铜陵市主栽品种为杨麦、宁麦及镇麦系列等,对小麦赤霉病抗性较弱,其中重发品种主要有扬麦13、宁麦15、宁麦13和宁麦8号等。一般病穗率高的达40%,全市平均30.16%,早播平均病穗率6.3%,最高病穗率70%,平均病情指数2.3;中迟播平均病穗率9.6%,最高病穗率83%,平均病情指数4.11。品种间发病表现差异大。2018年铜陵市小麦主栽品种为扬麦系列、宁麦系列、镇麦9号、苏麦188等,苏麦188、安农1124和镇麦9号,抗性相对表现较好,发病轻于其他品种;宁麦13和宁麦15发病相对较重。地势低洼、排水不良及氮肥施用过多、过迟的麦田发生重。不同前茬病穗率、病情指数不相同;未采取预防措施的田块病穗率73.38%,病情指数31.77,病粒率27.15%;预防1次的病穗率14.3%,病情指数6.3,病粒率2.2%,病情指数防效78.4%,挽回损失1 210.5 kg/hm2;预防2次及以上的病穗率5.6%,病情指数1.87,病粒率0.7%,病情指数防效93.78%,挽回损失1 342.5 kg/hm2。

3 铜陵市小麦赤霉病的发生与防治

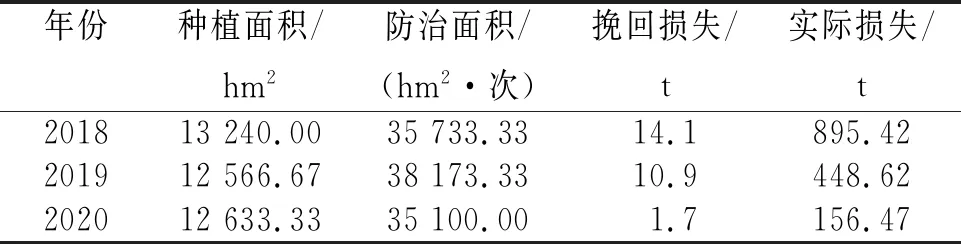

从表3看出,近3年铜陵小麦赤霉病发生病情指数、面积和程度均呈下降趋势(表1);病穗率,病穗率3%~5%的面积呈先升后降趋势,病穗率6%及以上的面积均呈下降趋势,其中,2018年病穗率3%~20%的面积占72.3%,>30%的占16.2%;2019年3%~20%的占88.4%,3%~5%的占43.9%,>30%的占4.30%;2020年<3%占78.40%。近3年小麦赤霉病大发生最重的是2018年,其次是2019年,2020年最轻。从表4看出,近3年铜陵市小麦面积基本稳定在1.3万hm2,通过选择抗性较强的品种,合理的栽培技术,及时发布准确的预测预报,选用先进的药械,高效的农药,开展“一喷三防”,近3年防治面积分别达3.57万hm2·次、3.82万hm2·次和3.51万hm2·次,有效控制了小麦赤霉病的发生及发展,分别挽回小麦产量损失14.1 t、10.9 t和1.7 t。

表3 2018—2020年不同病穗率的发病面积及比例

表4 2018—2020年铜陵市小麦赤霉病的防治面积与产量损失量

4 防治策略

小麦赤霉病属典型的温湿气候型重大流行性病害,可防、可控但不可治,必须立足预防,坚持“主动出击、见花打药”不动摇,科学防控以有效降低病害的流行风险,保障小麦生产安全。在加强肥水管理、降低田间湿度的同时,做好适期用药,精准科学用药提高防效。

4.1 选用高产优质抗病品种

选用抗(耐)病品种。品种间抗病存在差异,植株颜色偏黄绿色、蜡质不明显的品种大多比较抗病。小麦赤霉病常发区宜种植扬麦12、扬麦20或生选6号等品种。

4.2 适时防治

防治宜早不宜迟,小麦赤霉病最佳防治适期在扬花初期(10%),但在实际防治中要具体情况具体对待,扬花一块防治一块。防治适期内若遇雨天应抢在雨前或降雨间隙防治。抽穗期晴天、温度高,小麦边抽穗边扬花,齐穗期即可用药;抽穗期日照少、温度低,小麦先抽穗后扬花,宜在初花期用药;抽穗期遇连阴雨天气,赤霉病有流行可能时,喷药宁早勿晚,不要等到天晴时或扬花时再喷药,应抢雨隙及时喷药防治。

4.3 推行统防统治,合理选药,科学施药

发挥植保专业服务组织作用,大力开展统防统治,推行统一组织发动、统一技术方案、统一药剂供应、统一防治时间、统一施药作业等“五统一”服务。抓住小麦赤霉病防治关键时期,选用渗透性好、耐雨水冲刷且持效期长的药剂,如25%氰烯菌酯2 250 mL/hm2、40%戊唑醇·咪鲜胺450 mL/hm2或45%咪鲜胺900 mL/hm2等,对水喷施。施药量:手动喷雾器用药液450~600 kg/km2,机动喷雾器用喷药225 kg/hm2,对准麦穗均匀喷雾。据普农集团2020年试验发现,综合成本和防治效果考虑,推荐使用40%丙硫·戊唑醇SC 750 mL/hm2或30%唑咪·戊唑SC 750 mL/hm2于扬花初期施药1次,均能实现对小麦赤霉病较高防效,此2种药剂交替使用均对小麦赤霉病有较高的防治效果。施药时选用高效的施药器械、适宜的助剂和稳定剂,是保障预防控制效果的基础。推荐使用自走式宽幅施药机械、电动喷雾器或无人机等施药,尽量避免使用手动喷雾器或担架式喷雾机;尽可能选用小孔径喷头喷雾,添加相应的功能助剂,保证适宜的雾滴大小和药液均匀展布性能。使用无人机施药尤其是多旋翼无人机作业时,应保证药液量并注意添加沉降剂。此外,喷施药剂应尽可能做到一喷多效。因小麦穗期是小麦多种病虫盛发期,也是防控的关键期,所以合理选用和科学混配防控药剂,兼顾做好白粉病、条锈病和蚜虫、吸浆虫等重大病虫害的防控。同时,注重防病治虫和控旺防衰相结合,分类指导、药肥混用、保粒增重[4]。

4.4 加强预测预报,增大宣传与培训力度,提高群众防控意识

加强与气象部门联系,强化预警,及时准确发布小麦赤霉病预测预报与天气预报。进一步加强对群众的宣传与培训力度,使其真正了解赤霉病的发生规律与危害,从根本上使其克服麻痹侥幸心理,从而提升防控技术的到位率。