2017—2019年福建省稻瘟病菌生理小种组成与致病性

邓 云

(福建省南平市农业科学研究所,福建 南平 354200)

水稻是我国重要的粮食作物之一[1],而稻瘟病是水稻上最具毁灭性的真菌病害,也是福建省水稻的主要病害之一.我国稻瘟病年发生面积在380万hm2以上,全国每年因此损失的水稻产量达10亿kg[2-6].培育和种植抗病品种是防治稻瘟病最经济、有效的措施,但由于自然界中的稻瘟病菌具有小种专化性,长时间推广单一水稻品种容易造成稻瘟病菌生理小种发生种群变化或稻瘟病菌无毒基因产生变异,进而导致水稻品种丧失抗病性[7-9].已有研究表明,不同地区和年份的稻瘟病菌生理小种的组成及致病力存在差异[10-15].我国学者已对福建省稻瘟病菌生理小种进行了一定的研究[16-21],但都是数年前的数据,近几年该地稻瘟病菌生理小种组成是否发生了变化,尚不清楚.因此,本试验对福建省稻瘟病菌生理小种的组成、分布及致病力等情况进行研究,以期为福建省稻瘟病预测和水稻抗稻瘟病育种提供依据.

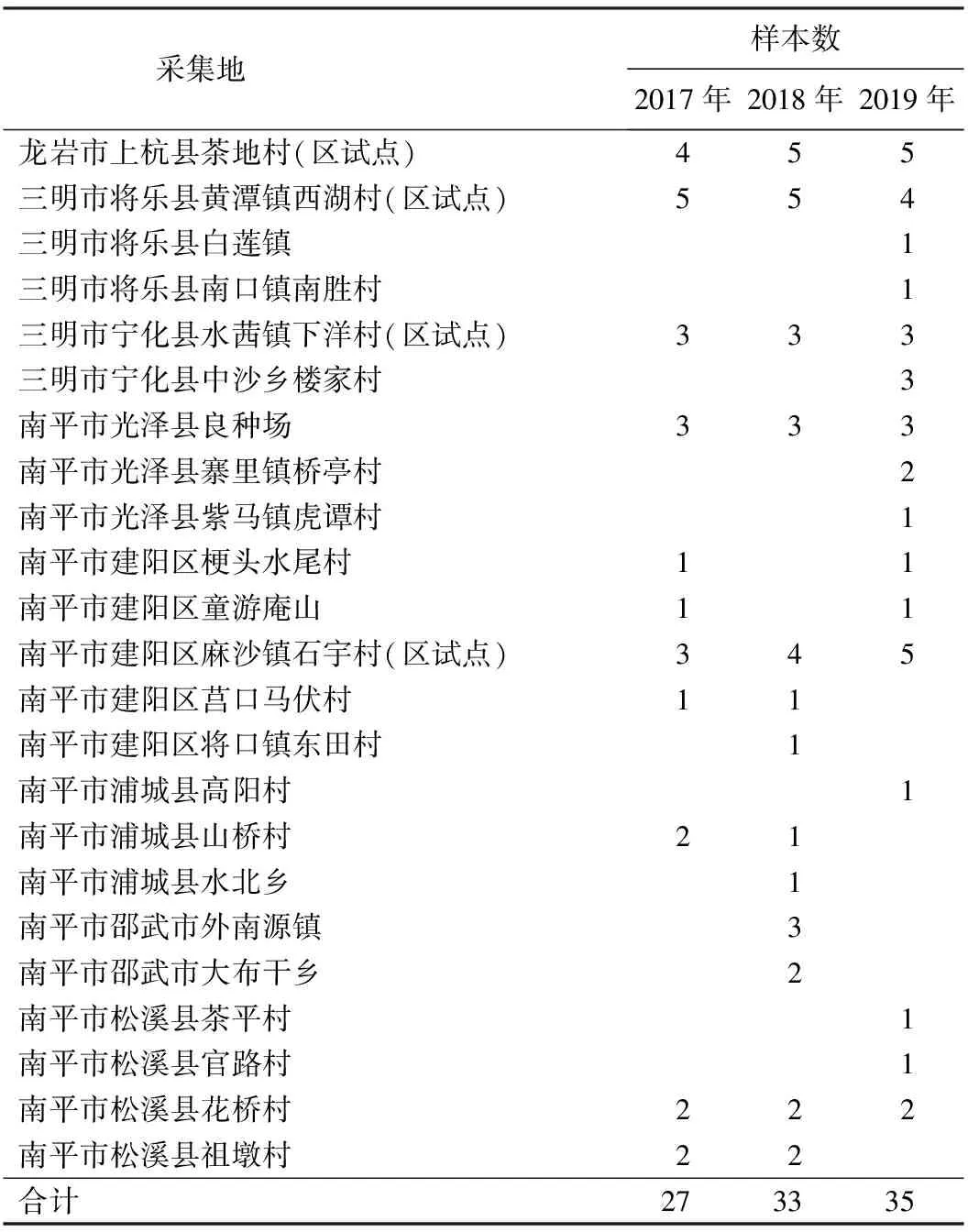

表1 2017—2019年稻瘟病样本采集信息Table 1 Information of rice blast samples from 2017 to 2019

1 材料与方法

1.1 供试稻瘟病菌来源

于2017—2019年每年9月中下旬(中稻黄熟期)在福建省南平、三明、龙岩的23个水稻种植地随机采集稻瘟病发生的穗颈部样本,标明采集日期和地点,共计样本95份(表1).将稻瘟病菌分离后培养于滤纸片上并放入-20 ℃冰箱保存备用.

1.2 供试水稻材料

用于生理小种鉴定的7个中国鉴别品种分别为特特普、珍龙13、四丰43、东农363、关东51、合江18和丽江新黑团谷,均由福建省农业科学院植物保护研究所陈福如教授提供.

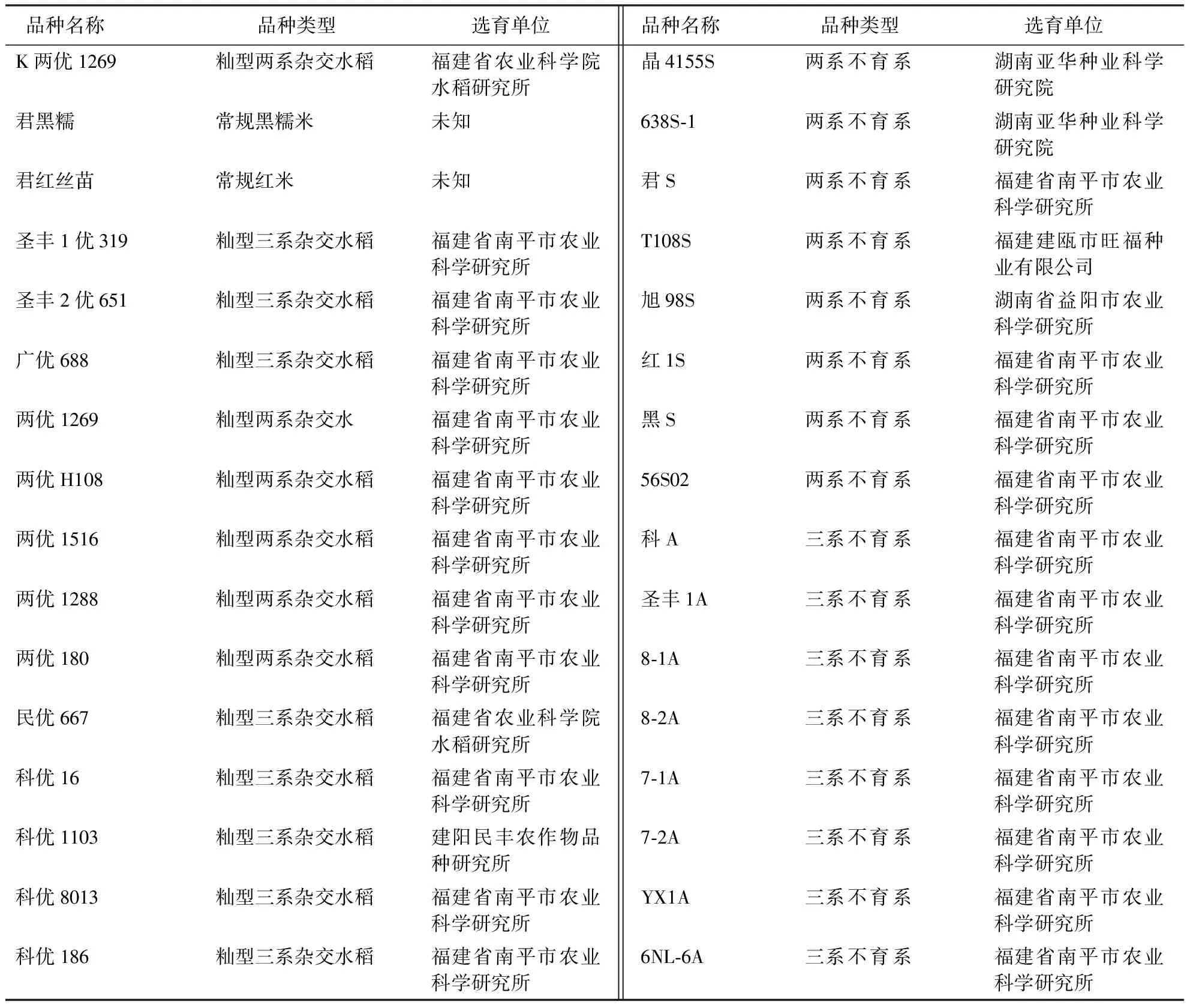

用于致病力测定的水稻为44份福建省主栽品种、20份恢复系和18份不育系,共82份材料,其品种类型和选育单位信息如表2所示.

1.3 方法

1.3.1 单孢分离与鉴定 参考阮宏椿等[3]的方法分离稻瘟病菌单孢.先用75%酒精消毒穗颈瘟样本1 min,再用无菌水清洗3次,置于带有湿润滤纸片的灭菌培养皿内无菌培养2~3 d,后倒入2 mL无菌水以保证稻瘟病菌孢子生长湿度.待长出足够的孢子后,将孢子振落在琼脂培养基上.在显微镜下挑出单孢菌株,将其在淀粉培养基(可溶性淀粉10 g,酵母膏2 g,CaCO33 g,琼脂粉16 g,蒸馏水1 000 mL,pH 6.5)中培养7 d后转入装有大麦粒的茄形培养瓶中产孢,待5~7 d后菌丝密布大麦粒表面,用无菌水冲去大麦粒表面菌丝.将无菌纱布铺垫在医用瓷盆中,洗去菌丝的大麦粒平铺于无菌纱布上,在黑光灯下(温度26 ℃、相对湿度大于90%)培养2 d.用无菌水洗下孢子,制成孢子悬浮液,浓度约为1×105个·mL-1.

将孢子悬浮液接种于7个中国鉴别品种,对稻瘟病菌生理小种进行分类鉴定[5,22],按顺序对应命名为ZA-ZG群.

1.3.2 生理小种致病力测定 将7个中国鉴别品种和82份水稻材料浸种、催芽,2 d后分别播种在水稻育秧盘中,每穴播15粒,3次重复.待秧苗长至三叶一心时,将各地区采集并分离的稻瘟病菌单孢同时接种于7个中国鉴别品种和82份水稻材料.接菌方法:用空压枪喷雾法向每份水稻材料上均匀喷洒3 mL稻瘟病菌孢子悬浮液,然后用塑料薄膜和遮阳网黑暗保湿处理48 h,使稻瘟病菌充分侵染供试水稻材料.在温度15~28 ℃、湿度90%以上的条件下培养14 d后,调查发病情况.按照国际水稻研究所稻瘟病圃苗瘟分级标准确定水稻病级和抗性:0级无病斑,为抗病;3级以内病斑1~2 mm,为中抗;4级以上病斑在2 mm以上,为感病[5].最后计算稻瘟病菌致病力.

致病力/%=(感病水稻材料数量×2+中抗水稻材料数量×1)/(供试水稻材料总数×2)×100[5].

表2 82份供试水稻材料信息Table 2 Information of 82 rice materials tested

续表2

2 结果与分析

2.1 2017—2019年福建省稻瘟病菌生理小种组成及分布

从95份穗颈瘟样本中分离鉴定出有效稻瘟病单孢菌株152个,根据7个中国鉴别品种的接菌结果和稻瘟病菌生理小种的命名标准,将152个稻瘟病单孢菌株划分为7个群54个生理小种(表3).其中,ZA群的菌株60个,分为23个生理小种,占比为39.48%,为优势种群;ZB群的菌株36个,分为12个生理小种,占比为23.68%;ZC群的菌株21个,分为9个生理小种,占比为13.82%;ZD群的菌株17个,分为6个生理小种,占比为11.18%;ZE群的菌株5个,为1个生理小种,占比为3.29%;ZF群的菌株5个,分为2个生理小种,占比为3.29%;ZG群的菌株8个,为1个生理小种,占比为5.26%.生理小种ZB5占比最高(7.89%),为优势生理小种;ZA5(7.24%)次之.平均致病力最强的生理小种为ZA6,达37.50%;ZB7(32.46%)、ZA15(31.94%)和ZA1(31.10%)次之.可见,生理小种的占比与致病力没有正相关的关系,但优势种群中容易出现致病力强的菌株.

2.2 各地区稻瘟病菌优势种群和优势生理小种

由表4可以看出,在8个地区中,浦城的优势种群为ZD群,宁化的优势种群为ZB群,其他6个地区的优势种群均为ZA群.各地区中,优势生理小种呈现多样性,且出现的频率较为平均.

2.3 152个稻瘟病单孢菌株对82份水稻材料的致病力

如表5所示,各地区稻瘟病菌生理小种的平均致病力在11.48%~29.51%之间,其中邵武地区的生理小种的平均致病力最强(29.51%),松溪地区的生理小种的平均致病力最弱(11.48%).致病力达到50%以上的生理小种有8个,分别为邵武地区的ZA1(67.19%)、ZA37(67.19%),建阳地区的ZB5(65.63%)、ZA5(57.81%),光泽地区的ZE1(54.17%),宁化地区的ZD7(53.13%),龙岩地区的ZB5(52.78%),松溪地区的ZC13(51.56%).

表3 2017—2019年福建省稻瘟病菌生理小种组成及分布Table 3 Race composition and distribution of M.oryzae in Fujian Province during 2017-2019

续表3

表4 福建省8个地区稻瘟病菌优势种群和优势生理小种Table 4 Dominant population and dominant physiological races in 8 regions of Fujian Province

表5 福建省8个地区稻瘟病菌生理小种的致病力Table 5 Pathogenicity of physiological races of M.oryzae in 8 regions of Fujian Province

续表5

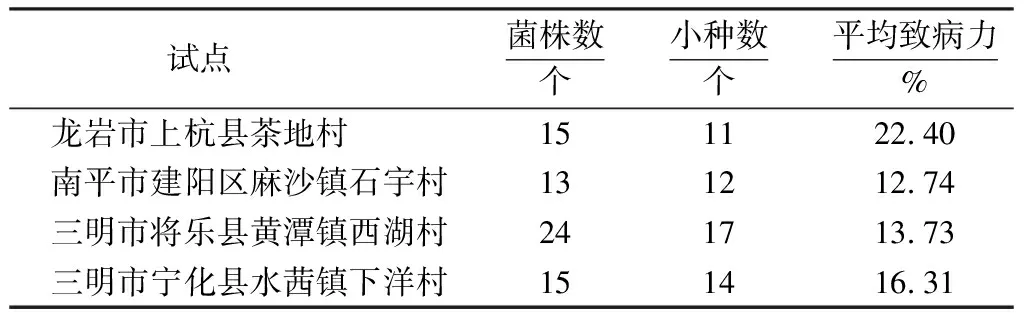

表6 福建省4个抗稻瘟病区试鉴定点的生理小种数及其致病力Table 6 Numbers of physiological races and pathogenicity of M.oryzae in 4 regional trials in Fujian Province

福建省抗稻瘟病区试鉴定点分别设在龙岩市上杭县茶地村、南平市建阳区麻沙镇石宇村、三明市将乐县黄潭镇西湖村和三明市宁化县水茜镇下洋村.如表6所示,在这4个区试鉴定点共分离出67个稻瘟病菌菌株,包含36个生理小种.其中,龙岩市上杭县鉴定点的生理小种的平均致病力最强(22.40%),南平市建阳区鉴定点的生理小种的平均致病力最弱(12.74%).

2.4 福建省4个抗稻瘟病区试鉴定点的生理小种数及其致病力

2.5 2017—2019年福建省稻瘟病菌生理小种优势种群和致病力的变化

从表7可以看出, 2017—2019年,在福建省稻瘟病菌生理小种种群中,ZA群始终为优势种群,其在2018和2019年的占比都高达40%以上;ZB群的占比在17.31%~28.57%之间,其在2018年的占比最低;而ZC群在2018年的占比较高.此外,2017和2018年的稻瘟病菌生理小种平均致病力都达到20%以上,而2019年下降到10.46%.

表7 2017—2019年福建省稻瘟病菌生理小种种群和致病力变化Table 7 Changes in population and pathogenicity of M.oryzae physiological races in Fujian Province from 2017 to 2019

3 讨论

3.1 ZA群为福建省稻瘟病菌生理小种的优势种群

已有研究显示,1986—2009年福建省的稻瘟病菌生理小种主要为ZB群或ZC群[16-21];阮宏椿等[3]研究表明,2012—2015年福建省5个主要稻区的丽江新团黑谷上的稻瘟病菌以ZA、ZB和ZC为主要种群,占比分别为27.95%、26.22%和22.19%.本试验结果表明,2017—2019年福建省各水稻主产区的稻瘟病菌生理小种的优势种群为ZA群,占比为39.48%;ZB、ZC、ZD群的占比分别为23.68%、13.82%、11.18%.8个采集地区中,南平浦城的优势种群为ZD群,三明宁化的优势种群为ZB群,其他6个地区的优势种群均为ZA群.这可能与福建省近年来大面积推广甬优系列品种有关,本试验中ZA群稻瘟病菌生理小种对甬优9号和甬优1540等甬优系列品种表现出更强的致病力.浦城是近年来推广甬优系列品种较少的地区,所以该地的优势种群为ZD群而非ZA群.由此推测在稻瘟病适宜发生的情况下,甬优系列品种的产量损失恐将巨大,应引起重视.

3.2 福建省4个抗稻瘟病区试鉴定点稻瘟病菌的平均致病力存在差异

不同区试鉴定点的菌株致病力存在差异,这与刘殿宇等[15]的研究结论一致.其中,南平市建阳区鉴定点的生理小种的平均致病力最低,而龙岩市上杭县鉴定点的生理小种的平均致病力最高.由此认为理论上龙岩市上杭县鉴定点鉴定出的水稻抗性品种的抗谱相对于南平市建阳区鉴定点的抗性品种会更宽一些.由于稻瘟病菌存在小种专化性,建议育种时将多个鉴定点的水稻抗性进行综合评价以获得抗谱较宽的品种.

3.3 稻瘟病菌的致病力在不同年份间存在差异

王道泽等[23]研究认为,稻瘟病的发生趋势与气象条件关系密切;气象条件能影响稻瘟病菌的生长、发育及致病力,同时影响植株的抗病能力[24-26].本研究发现,稻瘟病菌的致病力在不同年份间存在较大差异.其中,2017和2018年的生理小种平均致病力都达到20%以上,而2019年下降到10.46%.本研究还发现,2019年的稻瘟病菌样本产孢量比2017和 2018年大,但致病力却不高.实际上,2019年7—10月福建省降雨量较前两年大幅度减少,不少稻区严重缺水,稻瘟病发生偏轻.由此推测稻瘟病菌为适应干旱环境进化出繁殖量较高、致病力较弱的菌群,而在适宜该病发生的环境中容易进化出致病力强的生理小种.