深部高应力软岩巷道底臌机理及防治对策

徐峰

( 皖北煤电集团公司 卧龙湖煤矿,安徽 淮北 235000)

目前,我国浅埋的煤炭资源逐年减少,而开采的深度逐年增加.对于深部巷道,因地质条件复杂及深部高应力的作用,常发生强烈底臌.底臌强烈时,整条巷道不能正常使用,对矿井安全生产造成严重影响.近年来,许多专家对巷道底臌机理及防治技术做了大量的研究.康红普等[1]认为底臌的原因在于失稳的底板岩层向巷道内压曲,偏应力作用下的扩容,岩石自身的遇水膨胀;冯强等[2]对巷道底板塑性破坏程度进行分析,得出底板的破坏规律;孟庆彬等[3]分析了软岩巷道围岩变形破坏与支护结构受力演化规律;在底臌控制方面,何满潮等[4]提出包括顶板、两帮、底角在内的“三控”理论;刘泉声等[5]研究采用混凝土反底拱结合注浆、预应力锚索联合加固软岩巷道底板的方法控制底臌.这些成果促进了煤矿巷道底臌防治技术的发展.本文以卧龙湖煤矿南一底板轨道巷为研究对象,探讨分析深部高应力巷道底臌机理及防治对策,为防治底臌提供参考.

1 矿井概况

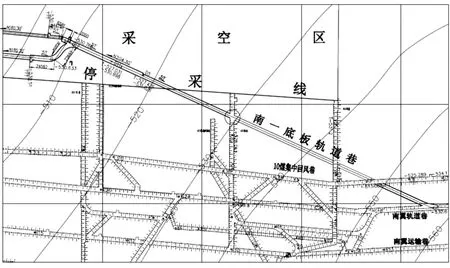

皖北煤电集团公司卧龙湖煤矿位于安徽濉溪铁佛镇境内,由于矿井煤层埋藏深、各种应力集中、采动影响、南翼巷道布置不合理等原因,造成南翼巷道普遍失稳破坏、底臌强烈,制约了该矿的正常安全生产.南一底板轨道巷是该矿南翼采区最重要的开拓巷道[6],按照该巷道的设计平面图(见图1),该巷道在距10煤层停采线前方约25.5 m处揭露10煤层,巷道从10煤层顶板进入10煤层的底板(见图2),10煤层厚度为0.59~3.20 m,平均厚度2.36 m.南一底板轨道巷穿过的围岩基本上是泥岩,应力集中,岩石裂隙较为发育.根据以前的工程经验,判断该巷道破坏主导因素是底臌,且该巷道掘进过程中穿10煤层,使得巷道维护、修复工作更加困难.鉴于此,需对南一底板轨道巷的底臌机理及具体原因进行分析,并采用有效的技术防治对策,从根本上防治巷道底臌,使该巷道满足安全生产需要.

图1 南一底板轨道巷平面

图2 南一底板轨道巷剖面

2 巷道底臌机理

2.1 底臌具体原因分析

卧龙湖煤矿南翼采区投产以来,巷道底板因未采取合理的加固措施,使巷道普遍出现底臌、甚至强烈底臌现象.南翼采区大多数巷道进行了3次卧底维修,甚至个别巷道进行了4次卧底.根据南翼的地质条件、底臌破坏特征,分析得到造成大范围底臌的具体原因:

1)巷道设计与布置不合理

卧龙湖煤矿南翼巷采区的巷道普遍布置在10煤层顶板岩层里,因10煤层工作面垂直于巷道开采,虽然保留了近115 m的煤柱,但因支承压力持续作用,导致巷道所受围岩应力居高不下,不到3.5个月就要大修,反复扩修加剧了围岩松动圈的发展,大大增加了巷修难度,形成了反复修护的恶性循环.

2)围岩岩性弱、强度低

巷道围岩主要是泥岩,岩石虽有一定的强度,但是岩层裂隙较为发育,岩层结构差,造成围岩强度较低[7].

3)底板没进行加固

因底板没进行支护,在顶板和两帮加固后,底板首先变形、底臌,并且常常因底臌量较严重,不得不进行卧底.由于卧底过程中对底板岩石的扰动[8],使得巷道围岩松动圈范围逐渐扩大,促使巷道帮部向内收缩,进一步降低了巷道围岩的稳定性[9].

2.2 巷道底臌机理分析

卧龙湖煤矿南一底板轨道巷,处于深部较强流变性的泥岩中,这种岩石构造应力较大,侧向压应力系数可达0.7,故竖向地应力引发的水平地应力数值也很大.因此,在巷道底板没进行加固的情况下,巷道底板底臌非常强烈.

软岩巷道底臌形成与巷道的岩性有关,不同巷道岩性底臌的机理也不相同.软岩包括弱岩和泥岩.弱岩强度小,无流变性;而泥岩不仅强度小,并且遇水时流变较明显.

当围岩为弱岩时,底板岩石破碎形成体积膨胀,造成底臌.在这种情况下,卧底会造成岩石松动圈范围的扩大,底板松动圈扩大到一定程度后,逐渐趋于稳定,就不再发生底臌.

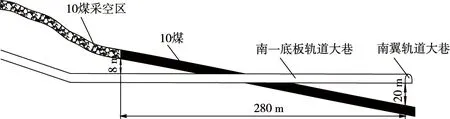

当巷道围岩为泥岩时,底臌发生的主要原因是环向应力圈内的岩石受到环向应力作用后,沿径向方向产生较大应变[10].因围岩具有流变性,上述应变基本上为塑性应变,产生塑性流动.因仅仅在巷道底板上方具有流动的空间,所以环向应力圈中的各部分岩石只能沿径向向巷道表面位移,产生底臌.

围岩为泥岩时,巷道底臌的形成是一持续而缓慢的过程,随着巷道底板部位的环向应力圈横向发生塑性流变,该环向应力圈的承载能力将降低,使环向应力圈的范围向外扩大以保持其承载能力,扩张进入环向应力圈的岩石因横向流变的原因向内移动,这样形成一个动态平衡,使环向应力圈持续存在且保持在一定的位置,但其中的介质一直不停地更新.上述环形应力圈各部位环向应力值不等,中部最大,两边最小;横向应变的方向均沿着应力圈的径向,所以巷道底臌的程度沿巷道底板横向不同,中部最大,而两边最小[11](见图3).

图3 巷道底臌形成

3 防治技术对策

卧龙湖煤矿以往大量工程实践证明,巷道支护承载结构的整体性失稳成为导致软岩巷道变形、破坏的根本原因[12].因此,提高支护承载结构的稳定性及其承载能力对控制软岩破碎巷道围岩变形失稳是至关重要的[13,14].对普通的浅部软岩巷道,因围岩应力不大,即使不采取支护技术,也能保证巷道底板稳定,不会产生较大的底臌.但是对于深部巷道,因上覆岩体自重应力、采动影响、围岩岩性弱等情况的共同作用,没进行支护的软岩巷道底板极易失稳,发生严重的底臌[15].对此,应采取有效的支护技术控制底板的强烈鼓起.否则,巷道底臌会成为南一底板轨道巷结构性失稳的突破点.有效控制软岩巷道底臌的关键技术是在巷道底板形成可靠的承载结构,并且采用结构补偿技术确保巷道底板支护承载结构的稳定性[16],以实现巷道围岩长期稳定.

南一底板轨道巷作为南翼采区最重要的开拓巷道,使用年限较长,巷道支护要求较高.根据南一底板轨道巷的地质条件,从保证巷道围岩长期稳定出发,提出了南一底板轨道巷底臌治理技术方案.

3.1 防治技术方案

软岩巷道底板严重底臌是巷道失稳破坏的主要原因,为保证巷道正常使用断面,通常对巷道底板进行大面积卧底[17].可是反复卧底不但消耗大量人力物力,而且对巷道围岩稳定性非常不利.为此,采取有效的防底臌技术尤为重要.

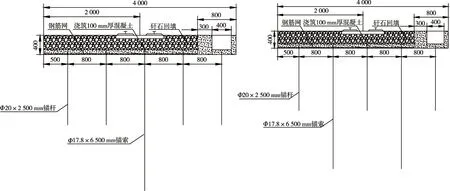

当前,底板锚网索联合支护是比较有效的底臌防治技术[18].为充分发挥深部岩层的承载能力,在巷道底板中部按梅花眼型施工3根锚索对锚网支护承载结构进行结构性补偿.结构补偿锚索采用Φ17.8 mm×6 500 mm的钢绞线,底板补偿锚索间距为1 600 mm,排距为800 mm,如图4所示.每个锚索孔使用4卷中速型树脂锚固剂,理论锚固长度约2 200 mm,底板锚索锚固力大于或等于120 kN.

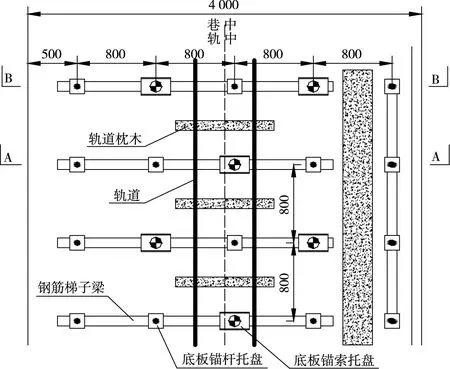

图4 南一底板轨道巷底板锚网索联合支护俯视图(单位:mm)

采用2个巷道支护断面对底板支护进行结构性补偿,如图5所示.即断面1和断面2相间隔布置,2个断面相距800 mm.根据南一底板轨道巷的宽度,在两排枕木中间布置底板锚杆,同时施工底板锚索进行结构补偿加固.底板锚杆采用Φ20 mm×2 500 mm钢锚杆,锚杆间排距800 mm;每个锚杆孔使用2卷Z2350型树脂锚固剂,设计锚固长度约1.75 m,锚杆锚固力矩不低于200 N·m;锚杆托盘规格为150 mm×150 mm×10 mm的鼓型托盘[19,20].

图5 南一底板轨道巷底板锚网索联合支护方案(单位:mm)

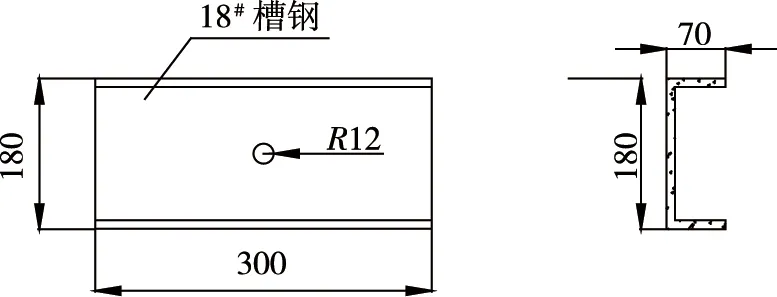

锚索托盘采用18#槽钢加工,具体加工尺寸如图6所示.

图6 槽钢托盘加工尺寸(单位:mm)

同时,为进一步提高巷道底板承载结构的稳定性,底板锚索、锚杆联合使用钢筋梯子梁,钢筋梯子梁选用Φ14 mm的圆钢加工,加工尺寸见图7.

图7 钢筋梯子梁加工尺寸(单位:mm)

南一底板轨道巷锚梁网索联合支护的具体操作要求:

1)采用底板锚网索联合支护时,先把巷道底板卧到底板设计标高以下400 mm[21].

2)铺设底板钢筋网,施工底板锚杆和锚索,底板锚杆锚固力矩应大于或等于200 N·m,底板锚索锚固力应大于或等于120 kN.

3)浇筑100 mm厚的底板混凝土.

4)把底板回填到底板设计标高,在此之前把超出设计的锚索外露部分用专用工具截掉.

5)水沟中锚杆施工应分段进行,施工后应浇筑50 mm厚混凝土,盖住锚杆的外露部分.

3.2 施工中的问题及对策

1)当树脂锚固剂不能安装到孔底时,锚索的锚固力仅仅达到20~30 kN,只有锚固剂安装到位,锚索锚固力才能达到90 kN.对此,一定应将锚固剂安装到位,对锚固剂安装不到位的锚杆(索)孔,严禁安装锚杆和锚索.

2)锚杆、锚索安装后,搅拌时间如果过短,会导致树脂药卷不能充分搅拌均匀,严重影响锚固性能,应加长树脂药卷搅拌时间,理论要求搅拌时间为25~45 s.

3)现场施工统一采用Φ28 mm钻头施工锚杆(索)孔,禁止采用Φ32 mm钻头施工锚杆(索)孔.

4)施工过程中的钢筋梯子梁出现过长,长的部分应全部留到巷道的右侧,禁止截断.

5)锚索外露过长时应截去超过底板设计标高的部分,截断的原则为锚索外露长度应不小于150 mm.

6)针对因底板水大影响树脂锚固剂的锚固质量问题,采取深孔抽水,从源头上控制出水量.

4 效果分析

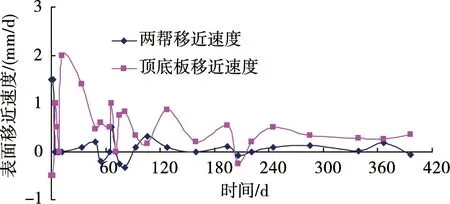

施工后,布置观测站观测,进行巷修效果分析.图8和图9分别显示了巷道表面位移、表面位移速度与该巷道修护时间的关系.

图8 巷道围岩表面移进量变化

图9 巷道表面移进速度

图10和图11分别显示了南一底板轨道巷底臌量、底臌速度及其与该巷道修护时间的关系.

图10 巷道底板底臌量变化

图11 巷道底板底臌速度变化

观测结果显示,受巷道扩修的影响,在巷道扩修后的50 d内,巷道底臌量迅速增加,且巷道底臌速度变化也比较大.此后,随着扩修影响的减弱,巷道底臌量和底臌速度逐渐减小,并且逐渐趋于稳定.

图12为采用锚网索联合支护技术后的效果图.

图12 南一底板轨道巷修护后效果

5 结论

1)高应力软岩巷道底臌形成与巷道的岩性有关.岩性强度低、流变性强的巷道易发生底臌.其次,巷道底臌形成与巷道设计和布置不合理有关.如果巷道布置在煤层或受采动影响的岩层,也易发生巷道底臌.

2)巷道底板中部底臌最严重,是高应力集中区,可施工锚索深入深部岩层,并联合使用锚杆、钢筋网、钢筋梯子梁支护,采用2个巷道支护断面对底板支护进行结构性补偿,能有效防治巷道底臌破坏,取得较好的修护效果.