基于固化-规约化模型的修辞构式“打工人”认知分析

吴超异 高文成

(上海理工大学,上海 200093)

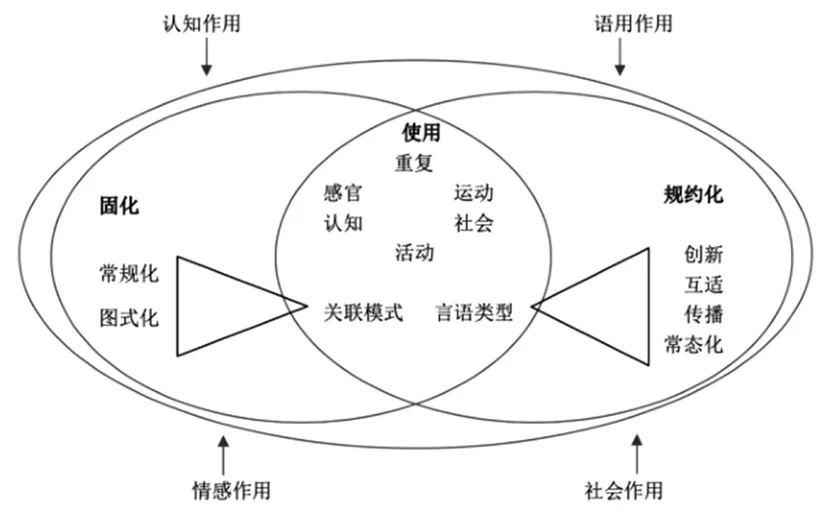

Schmid(2014)在《构式搭配模型》一书中首次提出了固化-规约化模型概念,并随后对该模型的理据、概念、成分及构件关系进行详细分析。Schmid[1]强调该模型并非局限于阐述某一具体构式的生成过程,而是能够解释语言运作的普遍模型。固化-规约化模型是首个统一语言结构和语言使用的理论模型,该模型的核心成分——语言使用更是融合了认知科学、社会语言学、语用学以及神经语言学的研究成果,可以更全面地解释语言结构是如何产生和变化的;它采用了基于用法的理念,但同时也更加注重社会和语用基础[2]。

词汇系统作为语法系统的组成部分十分敏感,词汇的变化直接反映了社会现实。网络词汇是互联网上的一种特殊语言和文字,具有一定的幽默性[3]。近期,“打工人”一词突破其传统语法含义,以诙谐幽默的修辞构式身份,被评为2020年度十大网络热词之一。

一、“打工人”的语法结构特征

目前,语言学界就“词”和“语”的划分尚未达成统一的认识。同样,在“三音节组合”研究中,也存在着“三音节词”和“三音节语”混淆不分的现象。但认知语法认为,无论是词、短语还是句子,任何一个象征符号都是形式与意义的结合体,这种结合体是一种有理据的约定俗成[4]。

从其结构形式的角度分析,“打工人”属于2+1式复合词,即双音动词作为该复合词的修饰语,具有范畴化作用的类词缀“人”处于该结构中心语位置,其语素结构可概括为“[V+O]+类词缀”。对于“V+O”而言,汉语动词和名词的范畴划分一直以来都是语言学界的热点话题。沈家煊[5]从不同角度分析了汉语名词和动词之间的关系,并提出了“名动包含”的模式。该模式认为汉语的动词究其本质都是“动名词”,即同时具有动词和名词两种性质的词。他同时强调双音化对动词有着“增强名性、减弱动性”的作用,例如:“读书”和“阅读”属于“动弱名词”,而单音“读”属于“动强名词”。董秀芳[6]也指出,“V+O”形式是表示动作的,而表示动作行为的词可以很容易发生名词化。汉语的实词,不管是表示事物还是表示动作,天然地具有名词性[7]。同理,“打工”一词属于“动弱名词”,因此也具有名词所具有的指称性。因此,“打工”可以与类词缀“人”相结合来指称“从事劳动”的人。

吕叔湘先生[8]在《汉语语法分析问题》中首次提出“类词缀”这一概念,他强调“有不少语素差不多可以算是前缀或后缀,然而还是差点儿,只可以称为类前缀和类后缀……说他们作为前缀和后缀还差点儿,还得加个‘类’字,是因为它们在语义上还没有完全虚化,有时候还以词根的面貌出现”。 “人”作为汉语的基本词汇,源义指能够制造工具改造自然并使用语言的高等动物;它同时具有范畴化功能,可用来区分“人”与自然界中的其他动物。因此,它既可以作为自由语素单独使用,例如:对人、兽、鬼等事物的区别还有非辩证的机械看法(《写在人生边上》);也可以与其他语素相复合。例如:我们常见的有表达地域的“亚洲人”;表达特征的“老人”“贤人”;表达与某事有关的“新闻人”“广告人”。同理,在“[V+O]+人”结构中,类词缀“人”具有抽象和范畴化的功能,在此表示某一动作或活动的施事者。

总的来说,在“打工人”三音节复合词中,双音动词“打工”中的“打”为“从事”,“工”为工作,“打工”的本意为做工。类词缀“人”具有抽象和范畴化的功能,在此表示“打工”这一动作的施事者。因此,语法构式“打工人”泛指从事劳动的人。

二、修辞构式“打工人”的使用

(一)使用的概念

刘大为[9]首次提出“语法构式”和“修辞构式”这两个概念,并且强调语法构式和修辞构式是一个连续统:构式连续统的一端是语法构式,另一端则是临时的修辞构式;其语法性质和修辞性质在过渡地带并存于同一个构式之中。而在语言的使用过程中,“打工人”由于一些动因发生了不可推导的情况,即修辞构式“打工人”的构式义无法从各个组成成分自身的意义上推知。但由于修辞构式“打工人”在语言社区中的频繁使用,其不可推导的构式义发生固化,并与构式一并储存于神经网络中,这极大地降低了“打工人”修辞性质的理解难度。Schmid[10]也指出以使用为基础的固化-规约化模型强调语言的使用、固化和规约过程对语言变异有着至关重要的作用。同时固化和规约化的互动又依靠使用及使用中的具体活动,并受到认知、情感、语用和社会四种作用的影响。

固化-规约化模型的核心是由使用及其包含的四种言语活动——运动、感官、认知和社会活动组成的。“运动活动”(motor activity)是指言语通过口语、文字、手势、姿势等不同形式的产生过程;“感官活动”(sensory activity)则是对言语及其语境中的指称、含义及相关因素的理解过程;“认知活动”(cognitive and neuronal activity)则是对言语生成意义关联和理解关联,而后促进记忆巩固,使表征语言知识的神经网络得以“存储”和重新组织的认知过程;社会活动(social and interpersonal activity)则是调节意义和交际功能,最终影响常规化并成为语言结构的关联的交际过程。

图1 固化-规约化模型

(二)“打工人”的指称功能

本文在语法结构部分讨论过,“打工人”一词本身具有范畴化的功能,在使用过程中具体表现为指称功能。根据指称对象的不同,指称语常常可分为自称、对称和他称三种类型。既有研究表明:指称名词往往用作他称,即指称具有相关特征的第三方,但有时也可以用来称呼自己[11]。为了探究修辞构式“打工人”的生成及演变动因,我们分析了它与语法构式“打工人”在使用过程中指称对象的异同。

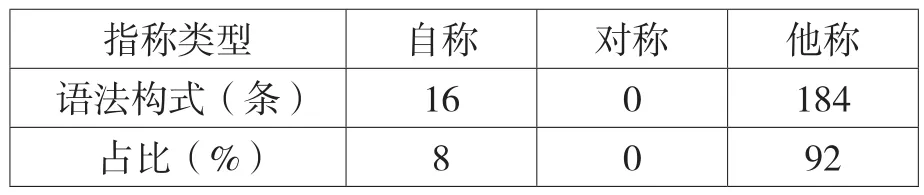

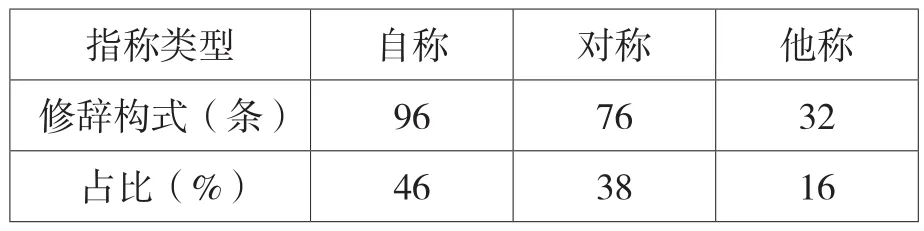

依据文本相关语境,分别筛选出 “打工人”语法构式和修辞构式各200条,并对指称类型进行归类分析。发现在语法构式“打工人”中,指称类型“他称”占比极大,只有极少部分用于“自称”。(见表1)

表1 “打工人”语法构式的指称分布

对语义特征进行分析后发现,语法构式“打工人”通常用于指称“外来打工人员”。如下例:

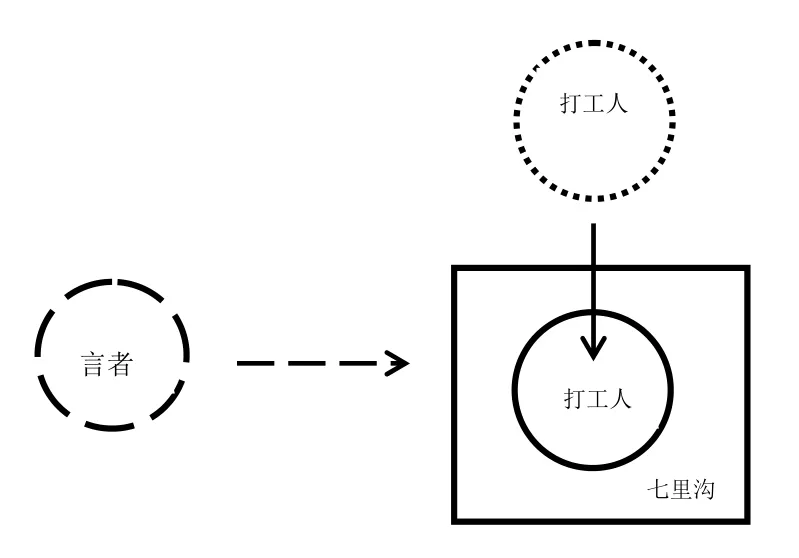

我和哑巴歇过了正月十五,许多回家过年的打工人又背了铺盖去城里了,我们也往七里沟去。(贾平凹《秦腔》)

该句中的“打工人”既不是指言者也不是指听者,而是用来泛指“去城里打工的人”。

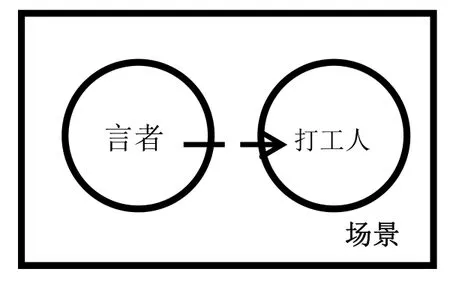

在他称的用法下,言者在使用过程中采用了客观视角(如图2)。言者从客观事实陈述者的视角,讲述了“外地人从异乡到七里沟来打工”这样一件事情。这一视角的搭建,对言者的要求最少,即对言者是否为“七里沟居民”不做要求。这也是“打工人”语法构式中,他称占比最大的原因之一。

图2 语法构式“打工人”的他称视角

对“打工人”自称语料进行语义分析后,发现当言者强调自身属于“外来人员”的范畴中时,才会自称为“打工人”。如下例:

我只是个普通的外地打工人,哪里都不熟悉啊!(新浪微博,2009-3-11)

在该例句中,言者强调自己“外来人员”的身份,从而来解释自己对该地地形不熟悉的原因。相比于其工作艰辛程度而言,语法构式中的“打工人”更加强调“外来人员”“背井离乡”的含义。

截然不同的是,在“打工人”修辞构式中,“自称”和“对称”的使用频率占比最大;反而“他称”的使用次数却明显减少(见表2)。这一现象可追溯到“打工人”的“语法构式”和“修辞构式”的语言使用过程的差异。

表2 “打工人”修辞构式的指称分布

例如:(1)自称:今天又是打工人元气满满的一天!(新浪微博,2020-12-18)

(2)对称:早安!打工人!(新浪微博,2020-10-28)

(3)他称:放过他吧,他就是一打工人。(新浪微博,2020-12-27)

不同于语法构式,修辞构式“打工人”在使用过程中更多受到了情感、语用和社会的影响作用,它并不关注是否为“外来人员”,而是更加突出强调“自嘲”、“趣味性”和“身份认同”的语用功能。

(4)打工人,打工魂,打工人都是人上人!(快资讯,2021-01-04)

(5)没有困难的工作,只有勇敢的打工人。(新浪微博,2020-11-08)

网友通过将“打工人”置于这节奏轻快结构押韵的语句中,具有极强的趣味性,通过这样的新奇用法来表达出对劳累工作和生活处境的无奈和自嘲。但此处的“自嘲”并不同于以往“社畜”“废柴”之类含有丧文化特性的指称。施蕾[12]将丧文化现象概括为一些80后、90后的年轻人在网络和社交媒体上,用充满颓废和哀伤的表情包、图片、视频、文字等形式来表达自己在现实生活中失去目标和希望、陷入颓废绝望的生存状态。与之不同的是,“打工人”一词,通过自嘲的目的不仅仅是戏虐地调侃,更是以一种幽默的使用方式让听话者产生共情,从而起到积极的传播效果。

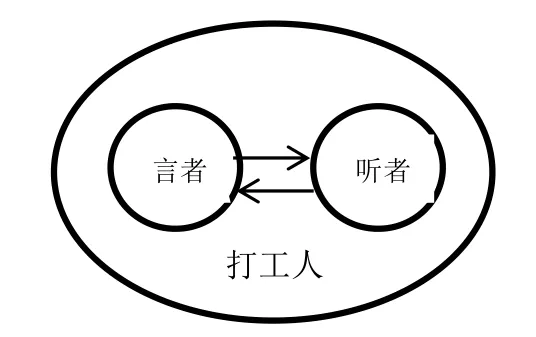

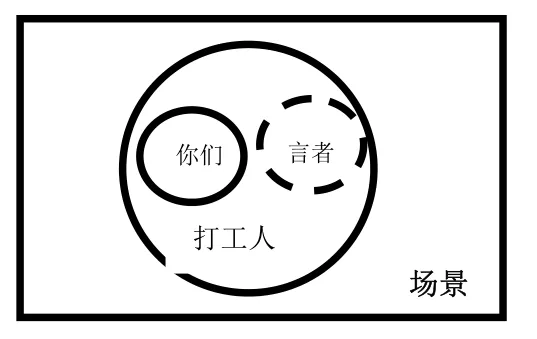

修辞构式“打工人”的适用范围极广,既可以指从事体力劳动的人,也可以指从事脑力劳动的人,适用于所有工薪阶层。“打工人”网络流行语被称为继“社畜”“996”之后,对“上班族”的新一轮标签浪潮,并具有“自嘲”和“身份认同”的语用功能。因此,“打工人”修辞构式也常常被言者用来指称对方来调侃彼此相近的现状。例如:“早安,打工人!”“加油,打工人!”在使用过程的运动活动中,言者从不同于语法构式的视角来指称同处于“打工人”这一范畴内的听者(如图3);而听者在言语使用的感官运动中从自身的实际背景出发,根据处境现状和语境逻辑来理解修辞构式“打工人”,从而接收了言者赋予该构式[+戏谑自嘲][+身份认同]等语义特征。当这种新奇的表达方式获得听者的认可,被频繁使用并泛化,就会逐渐固化[13],最终获得了不同于语法构式的独有意义。

图3 修辞构式“打工人”的指称视角

(三)“打工人”的场景构建视角

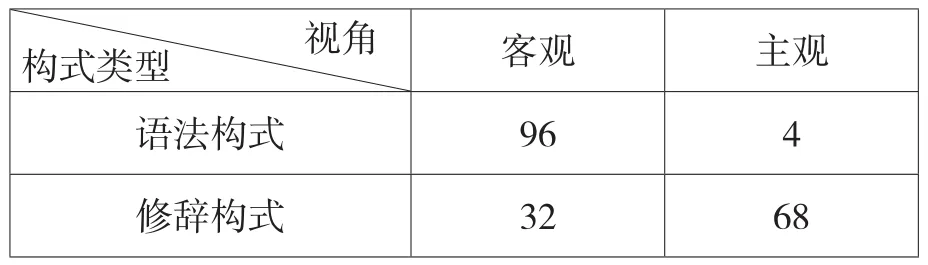

认知语言学认为言者在描述场景时一般会选择一个特定的视角,即将该事件中的一个或多个角色成分纳入视角范围并进行视角化组织[14]。以“打工人”为关键词,在BCC语料库和微博平台选取语法构式与修辞构式的自然语言各200条,并分析言者在使用过程中对“打工人”的语法构式和修辞构式所持视角的差异。

表3 “打工人”的场景进入视角(单位:条)

在语法构式中,言者往往只是以“观察者”和“陈述者”的身份从客观视角来组织场景,如下例:

令人惊喜的是,一些在外积累了资本、掌握了一技之长的打工人,近两年已形成了一股回乡创业的热潮。(人民日报,2003)

言者只是陈述了“一些积累了成本和掌握了技能的打工人开始回乡创业”这样的事实,而并未进入该场景中。将该视角描述为“置身事外”的客观视角。

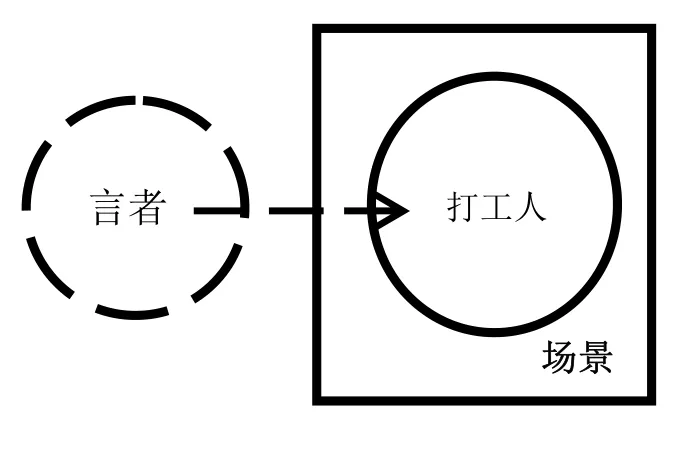

图4 “置身事外”的客观视角

除此之外,还发现另一种客观视角,例如:

有人把话费误充我手机上,打电话过来要,说是个打工人。(新浪微博,2020-10-24)

言者在构建场景时,虽然将自身涉入场景之中,但并未将自己划入“打工人”的范畴之中,只是客观描述自己与“打工人”之间的场景互动。将这样的视角描述为“平行互动”的客观视角。

图5 “平行互动”的客观视角

而在修辞构式中,主观视角的使用频率大大增加,如下例:

欢迎你们打工人归队。(新浪微博,2020-12-03)

言者采用主观视角构建场景时,已经下意识地将自己归为“打工人”的范畴之内。在这样的前提下,再对“打工人”与“你们”进行视角化组织。言者选择视角的认知动因可追溯至人类“认知下意识”的思维能力。“认知下意识”是自动的、下意识的,操作速度极快而无法聚焦,并且在概念化和推理中有着中心认知作用[15]。因此,将该主观视角称为“认知下意识”的主观视角。

图6 “认知下意识”的主观视角

通过言者在“打工人”的语法构式与修辞构式中所采用的不同视角可以看出,言者在语法构式中更倾向于以客观的视角来进行场景建构;而在组织修辞构式时,往往事先下意识地将自己置于“打工人”的范畴内,再开始构建场景。言者在重复使用修辞构式“打工人”的过程中,其感官活动和认知活动不断加深言者本人与“打工人”范畴之间的意义关联和理解关联,从而使“打工人”的表征语言知识神经网络得以更新并重新组织,来产生修辞构式“打工人”的意义表征。

在使用环节的运动活动中,修辞构式“打工人”最先通过文字出现在网络平台上,逐步以表情包、俚语和口语等形式传播。听者在感官活动中打破语法构式“打工人”原有的框架,根据语境、意义和其他相关因素重新构建“打工人”的修辞构式框架。从不同于语法构式“打工人”的场景构建视角,在情感、语用和社会的共同影响作用下,凸出其“自嘲”、“趣味性”和“身份认同”的语用特征,并调节了原有语法构式的指称功能。当修辞构式的意义关联和理解关联生成后,认知活动随即开始。言语社区成员的重复使用促进对修辞构式“打工人”的记忆巩固,使“打工人”修辞构式的表征语言知识的神经网络得以重新组织建构;其后的社会活动调节构式意义和交际功能,使个人主观的自嘲情绪、身份认同等特征与“打工人”语言结构相关联。

三、修辞构式“打工人”的固化

在固化-规约化模型中,固化是指关联的常规化与图式化的过程,并且这一过程会受到言语的使用频率,事件类型和语境环境等因素的影响[16]。固化包含三大认知行为——关联、常规化和图示化。关联是意义表达和理解的基本认知工具。常规化则是通过重复刺激神经元来增强关联的自动化;图式化则是从初级关联的共性衍生次级关联的过程,依靠的是范畴化和类比的认知能力[17]。

在交际过程中,人们的大脑会激活不同类型的关联,固化-规约化模型将其归纳为符号、语用、组合和聚合四种关联类型。符号关联(symbolic associations)指语言使用者在说话时,思维中产生的形式与意义之间的关联,其关联方向取决于语言的使用方式。在修辞构式“打工人”的使用过程中,言者在运动活动中,将修辞意义与语言形式“打工人”相关联;而听者在感官活动中,将 “打工人”这一语言形式与其新奇修辞意义相关联,重塑了“打工人”的意义框架。语用关联(pragmatic associations)则是大脑输入相关信息并激活后,将语言的符号、语法和语用与语言符号“打工人”相关联的过程。这一过程不仅仅包含客观世界和交际场景的信息,而且涉及到语境与语用行为。例如,言者往往在听者与其社会地位相似的情况下,使用修辞构式“打工人”来表达自嘲情绪或者寻求一种身份认同。组合关联(syntagmatic associations)使言语的组成部分按顺序排列,并整合言语组成部分的意义。

聚合关联(paradigmatic associations)和语用与句法紧密相连,指代连接可替换图式化结构中变量空槽的词位,通过对不同语言要素在相同或类似的语部或境部环境中进行重复使用实现常规化。Schmid[18]强调在此过程中产生的图式通过不同语言要素在这一图式的重复使用中得到巩固。刘大为[19]也曾强调流行语中有一部分通过保留与构式义直接相关的成分而舍弃其他成分,形成一个可替换的框架的半实体构式而获得能产性。修辞构式“打工人”在不断地使用关联过程中,使用者们想通过该新奇用法来追求特定的修辞效果,便逐步在其认知操作中图示化出“[V+O]+人”的半实体构式。在新构式出现的早期,构式结构的变量空槽中填入的替换词和最先出现的言语使用往往在同一范畴[20]。例如修辞构式“打工人”最先出现于上班族中,接着“上班人”“加班人”等表达应运而生。随着这一半实体构式被不同人群使用,进而产生了“上学人”“熬夜人”“追星人”“干饭人”等表达方式。经过高频使用之后,这些修辞表达不可推导的“自嘲”的修辞构式义固化在构式上,与构式一起被储存被激活,因此听者也无需再通过对构式性质进行分析来推断赋加的构式义。

四、修辞构式“打工人”的规约化

规约化是言语通过语言使用活动的重复在社区成员之间建立或重新适应交际行为规律的不间断过程,包括语言创新(innovation)、互适、(co-adaptation)、传播(diffusion)以及常态化(normation)四大过程。其中,互适和传播是规约化的核心过程。

互适是言者使用和重复先前在言语交流中习得的某一表达的趋向行为。例如,在某一会话场景中,P1与P2进行对话交流。首先,P1产出了“打工人”修辞表达U——“早安,打工人!”,P2随之对“打工人”的修辞意义进行分析和解读,这一过程必定会产生有关修辞构式“打工人”的记忆痕迹,并且激活相应关联网络,这将增加P2使用或重复U或其扩展表达的可能性。当且仅当言语产出过程被执行,互适过程才会同时发生。这一过程仅仅局限于单一交流情景,也就是会话双方必须同时在场才会产生互适效果。与之不同的是,只有当这种创新用法在新的交流场景中使用时,传播才会产生。也就是说, P2以后在不同会话场景使用U或其扩展表达,就属于传播而非互适行为。

网络媒介为网友们提供了一个展现语言智慧的平台,推动了言语互适与传播的进程。修辞构式“打工人”以这样朗朗上口的形式,在大脑中激活比直接表达更为丰富和生动的意象,可以极大地加强该表达的互适与传播能力。维特根斯坦说过,语言是一种游戏,语言是社会现实的反映,映照了社会全息图景。现如今,修辞构式“打工人”已被赋予了更多的情感意义和语用意义。这其中,既包含了言者对生活现状的不满与自嘲,也寄托着话语双方对彼此的理解与鼓舞。

五、结语

语言是一个复杂的、开放的和不断变化的系统,网络流行语借助新兴媒体平台的高效性和开放性等特点极大地推进了语言的变化与发展进程。“打工人”的临时修辞用法在语言使用的运动活动中产生后,听者在相关因素的影响下通过感官活动和认知活动对其新奇的表达方式进行关联与解读,更新了其指称功能与修辞用法,重塑了“打工人”的认知框架,在自身认知中进行固化,并进一步在言语社区中传播。为了满足不断膨胀的表达欲望,语言使用者对修辞构式“打工人”不断重复使用和进行框架提取,最终形成具有能产性的“[V+O]+人”的半实体构式,并派生出一系列相关表达,以此来满足不同言语社区的需求。

固化-规约化模型弥补了以往传统语法研究中无法解释的一些非常规语言现象的不足,统一语言结构和语言使用,集合认知科学、社会语言学、语用学以及神经语言学的研究,多维度探讨语言的发展与变化。因此,可以预见固化-规约化模型必然会为汉语相关研究提供借鉴与启示。