大陆碰撞过程的火山岩响应:以西藏林周林子宗火山岩为例

董国臣,莫宣学,赵志丹,朱弟成

(中国地质大学(北京),北京 100083)

印度-亚洲大陆碰撞产生了被称为世界屋脊的青藏高原,并成为近年地学研究热点之一(Yin and Harrison,2000;Chen et al.,2010;Zhu et al.,2019)。青藏高原广泛发育新生代火山岩,因其蕴含着新生代以来青藏高原岩石圈演化和深部过程的丰富信息(Zhang et al.,1997;赖绍聪,1999;莫宣学等,2003,2007;Ding et al.,2003;莫宣学和潘桂棠,2006;Zhu et al.,2013)而成为精确限定陆陆碰撞时限和深入研究诸如地壳演化及深部过程等问题的核心对象之一。古近纪林子宗火山岩是青藏高原分布最广的中-酸性火山岩,从东到西广泛分布在冈底斯带(王天武等,1999;董国臣,2002;贾建称等,2005;李皓揚,2006),不整合于上白垩统设兴组强烈变形的海相地层或更老的地层之上,长期以来一直是地学界关注的热点(莫宣学等,2003,2007;莫宣学和潘桂棠,2006)。

针对林子宗火山岩的研究主要集中在拉萨北部的林周地区(刘鸿飞,1993;董国臣,2002;董国臣等,2002,2005;李皓揚等,2007)和中部措勤—桑桑一带(宋全有,1999;李再会等,2008,2009;于枫等,2010;谢克家等,2011)以及西部阿里一带(付文春等,2014),涉及岩石学、地球化学、同位素及年代学(宋全有,1999;王天武等,1999;董国臣,2002;董国臣等,2002,2005;贾建称等,2005;李皓揚,2006;李再会等,2008,2009;于枫等,2010;谢克家等,2011;付文春等,2014),初步限定了其生成时限及岩石成因(周肃等,2001,2004;李再会等,2009;谢克家等,2011;付文春等,2014),普遍认为该火山岩的生成与大陆碰撞作用有关(赖绍聪,1999;董国臣,2002;莫宣学等,2003,2007;Ding et al.,2003;贾建称等,2005;Zhu et al.,2013),而对其成因及其地球动力学过程等问题的研究仍存在争议,认为属于新特提斯俯冲阶段的产物或者新特提斯洋俯冲向印度-亚洲大陆碰撞过渡背景成因(莫宣学等,2003,2007;Ding et al.,2003)。本文拟以林周盆地林子宗火山岩为例,分析探讨林子宗火山岩的岩石成因及其大陆动力学背景。

1 地质背景

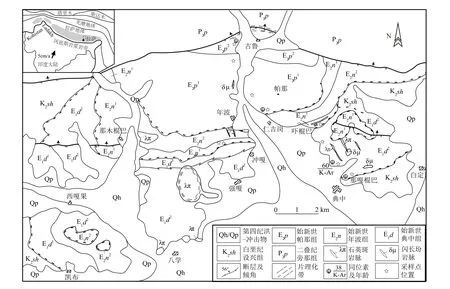

林子宗火山岩集中分布在冈底斯南带,从东部的灵芝地区到西部的阿里地区,构成一个长1200 km宽200 km火山岩带,以拉萨北部的林周地区最为典型(图1),整体为一套中酸性火山岩组合,自下而上可以分为三个岩组,并分别命名为典中组、年波组和帕那组(刘鸿飞,1993;董国臣,2002;董国臣等,2005),三个组的出露岩性和发育程度在不同地区略有差异,但总体成分基本一致(董国臣,2002;董国臣等,2005)。

西藏林周火山盆地地处拉萨以北约60千米,位于冈底斯岩浆岩带东部。这里林子宗火山岩系层序比较完整,厚度大于6500 m(董国臣,2002;董国臣等,2005),与下伏上白垩统设兴组地层呈清楚的不整合接触(图1),是林子宗火山岩的命名地。

图1 拉萨林周盆地区域地质简图(据董国臣等,2005修改)Fig.1 Regional geological map of the Linzhou Basin(modified from Dong et al.,2005)

林子宗火山岩自李璞先生在林周盆地创名后,又经不同专题研究和区域地质调查,提出了各种划分方案(刘鸿飞,1993;西藏自治区地质矿产局,1993;董国臣等,2005)。目前将林子宗火山岩自下而上划分为典中、年波和帕那三个组(刘鸿飞,1993;董国臣等,2005),其岩性分别为一套中性—中酸性火山熔岩及火山碎屑岩组合,包括安山质、英安质和流纹质以及少量钾玄质火山岩,其中夹沉积砾岩和含生物碎屑灰岩,可以进一步划分成三个火山活动演化旋回,同位素测年资料和古生物学资料显示其形成时代介于64~49 Ma之间(董国臣,2002;董国臣等,2005)。

2 岩相学及其所体现的火山活动特征

2.1 岩相学特征

林周盆地中林子宗火山岩系的岩石类型主要有安山岩、英安岩、安山质凝灰岩、安山质火山角砾(集块)岩、流纹岩、流纹质、英安质与粗面质熔结凝灰岩、流纹质火山角砾岩以及凝灰质砂/泥岩和薄层灰岩。

安山岩:出露于典中组和年波组上部,局部含辉石(~5%)或角闪石。岩石呈灰黑色,斑状,斑晶为斜长石、辉石,粒径0.25~3 mm,斜长石多具环带,为中长石,常具正环带和净化边;黑云母和角闪石具暗化边;局部有绿泥石化、硅化、碳酸盐化。

英安岩:产于典中组,岩石黑灰色,斑状。斑晶为斜长石、石英、角闪石和黑云母,含量20~30%,其中斜长石具环带,角闪石有暗化边,副矿物有榍石,次生变化为碳酸盐化、绢云母化和绿泥石化。

安山质凝灰岩:产于典中组及年波组上部,岩石淡紫色、浅褐色,晶屑为斜长石,含量20~30%。局部含安山岩角砾。

凝灰质砂/泥岩:产于典中组、年波组及帕那组的上部,呈浅灰绿色、灰白色,凝灰质含量5~30%。

流纹岩:出露于帕那组下部,灰白色,斑晶为钾长石(5%)、斜长石(20%)、石英(5%)和少量黑云母,呈自形-半自形状,粒径0.4~4 mm,石英具熔蚀,黑云母交代为白云母、褐铁矿。

熔结凝灰岩:灰白色,熔结凝灰结构或凝灰结构,似流纹状构造,多见晶屑、岩屑和浆屑,晶屑(40~50%)多为钾长石、石英和斜长石,岩屑(20~30%)为酸性火山岩,浆屑(10~20%)呈不规则状,局部含角砾。

含生物碎屑泥晶灰岩:出露于年波组下部,主要由生物屑、泥晶方解石和砂屑组成。生物屑为钙质介形虫碎片,砂屑呈次棱角状,少量亮晶方解石充填。

2.2 火山活动特征

根据火山岩系的岩性及爆发喷溢特征,将林子宗火山岩系划分成三个喷发旋回(董国臣等,2005)。

(1)第一喷发旋回(典中旋回)

由安山岩、英安岩、安山质碎屑岩和少量流纹质火山碎屑岩组成,旋回早期以流纹质火山角砾岩的喷发开始,演化成大面积的安山质-英安质岩浆喷溢,每次岩浆喷溢都伴随有爆发形成大量火山碎屑岩,表现出先爆发后喷溢的多次重复,岩浆活动由早到晚也表现出强—弱变化特征。

(2)第二喷发旋回(年波旋回)

由流纹质火山碎屑岩、安山质及钾玄质火山岩构成。岩浆活动以爆发为主,早期以流纹质岩浆爆发开始,形成多层流纹质凝灰岩,晚期为安山质-钾玄质岩浆活动,多次喷发,形成多层安山岩和钾玄岩和相应的火山碎屑岩,岩浆活动总体上由酸性向中性钾玄质演化。

(3)第三喷发旋回(帕那旋回)

由大套的流纹岩和流纹质火山碎屑岩构成,表现为具层状特征和具柱状节理的流纹质火山碎屑岩的交互发育。火山活动以爆发为主,爆发指数变化在60~80%之间,甚至达100%,形成炽热的火山灰流,火山活动剧烈。

由此可见,林周盆地林子宗火山岩由3个喷发旋回组成,各旋回及其间具有明显演化规律和相互关系,旋回内部从早到晚由酸性逐渐向偏基性演化,而旋回间则由中性向酸性过渡。

3 岩石地球化学特征

3.1 主要化学成分特征

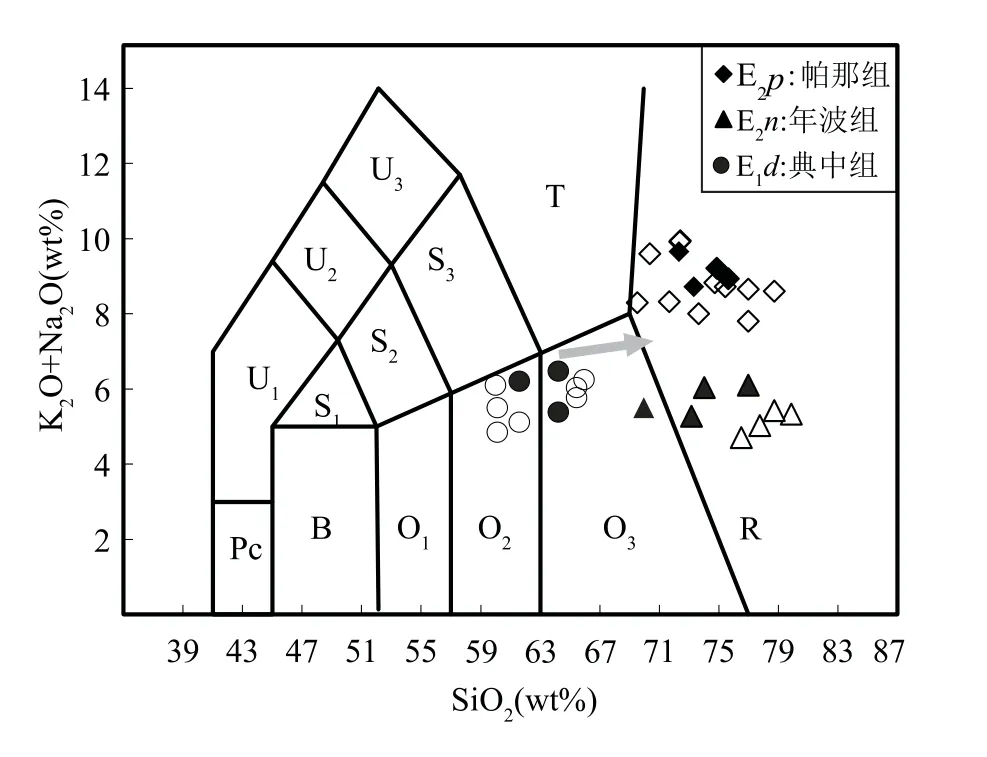

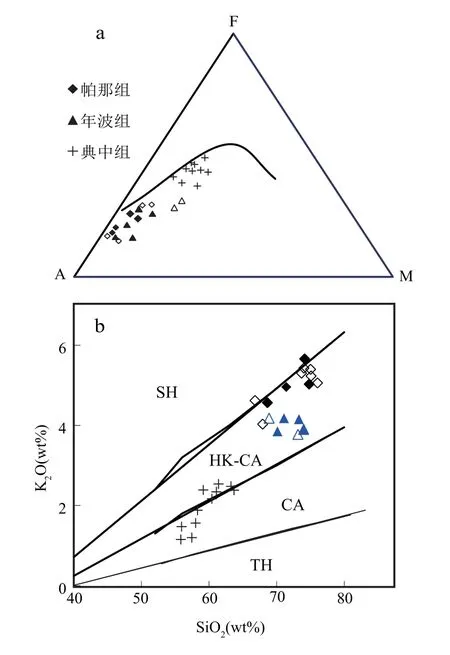

主要化学成分(表1)分析显示,典中组火山岩SiO2为61%~64%,年波组和帕那组火山岩的SiO2分别为68%~78%和73%~76%。在TAS图解中(图2),典中组样品落入安山岩区,年波组和帕那组火山岩绝大部分落入流纹岩区,整个火山岩多属亚碱性钙碱性系列(图3a)。

表1 林周盆地林子宗火山岩主量元素及微量元素特征Table 1 Characteristics of major and trace elements in Linzizong volcanic rocks,Linzhou Basin

图2 林子宗火山岩TAS图解(据Le Maitre,2002)Pc—苦橄玄武岩;B—玄武岩;Ol—玄武安山岩;O2—安山岩;O3—英安岩;R—流纹岩;S1—粗面玄武岩;S2—玄武粗安岩;S3—粗安岩;T—粗面岩(Q<20%)或者粗面英安岩(Q>20%);U1—碧玄岩或者碱玄岩;U2—响岩质碱玄岩;U3—碱玄质响岩;Ph—响岩Fig.2 TAS diagram for Linzizong volcanic rocks(after Le maitre,2002)

按火山岩K2O-SiO2关系图解中(图3b),典中组火山岩多位于中钾钙碱性系列与高钾钙碱性系列分界线附近,年波组和帕那组样品落入高钾钙碱性系列,从典中到帕那组显示由中钾钙碱性到高钾钙碱性演化的趋势。从K2O、Na2O、CaO与Al2O3分子的数量比例来看,典中组火山岩的Al2O3分子数小于(K2O+Na2O+CaO)的分子数,大于(K2O+Na2O)的分子数,均属于亚铝质岩石;年波组和帕那组火山岩样品的Al2O3分子数均大于(K2O+Na2O+CaO)的分子数,属于过铝质岩石。

图3 AMF图解(a)及K2 O-SiO2关系图解(b)(据Le Maitre,2002)Fig.3 AMF diagram(a)and K2 O-SiO2 diagram(b)for Linzizong volcanic rocks(after Le Maitre,2002)

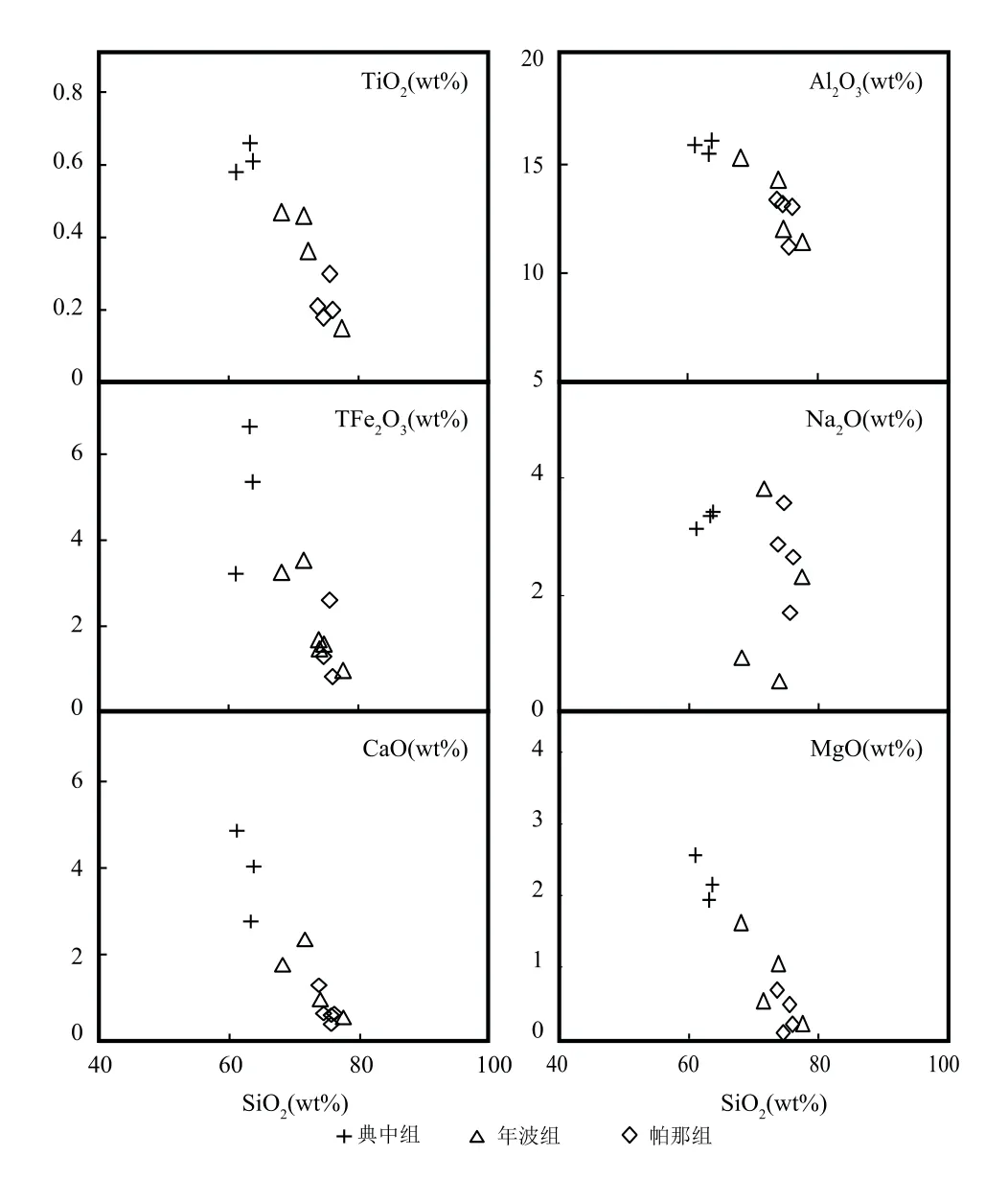

在林子宗火山岩岩石化学成分变异图解(图4)中,随SiO2的增加,TiO2、Al2O3、TFe2O3、Na2O、CaO、MgO均呈现出减少的趋势,从早期的典中组到晚期的年波组和帕那组构成连续的线性的演化趋势来看,它们之间具有成因联系。

图4 林子宗火山岩岩石化学成分变异图Fig.4 Variations of chemical compositions of Linzizong volcanic rocks

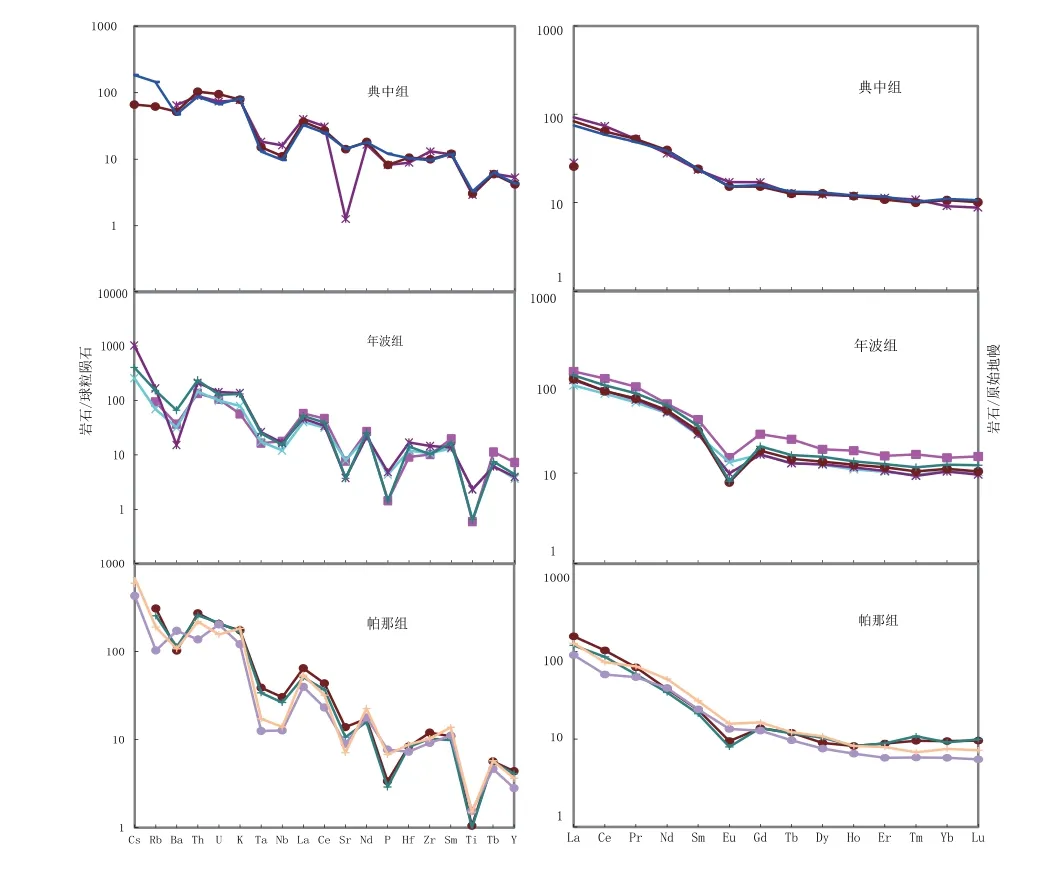

3.2 微量元素特征

火山岩原始地幔标准化后微量元素配分图(图5,表1)显示,林子宗火山岩整体上表现出相似的特征,即大离子亲石元素Cs、Rb、K、U相对富集,而高场强元素Ta、Nb、Ti元素明显亏损,大离子亲石元素Ba也出现负异常,与乌郁盆地后碰撞火山岩(赵志丹等,2001)和冈底斯西段后碰撞火山岩特征(Miller et al.,1999)相近。然而林子宗火山岩的三个组之间也存在一些差异。典中组火山岩中Sr元素基本没出现亏损,P元素的负异常也不明显;而年波组和帕那组火山岩中Sr、P元素则明显亏损。另外,Sr、Ba、P、Ti等元素负异常程度也出现由典中组—年波组—帕那组逐渐增大的趋势。

据研究岛弧玄武岩富集不相容元素,包括诸如Rb、Th、K、Ba等大离子亲石元素(LILE)和轻稀土元素(LREE),而亏损Ta、Nb、Ti元素,在配分图上出现Ta-Nb槽异常是俯冲带组分(SZC)的典型特征。因此可以说,林子宗火山岩含有俯冲带组分。但是,林子宗火山岩,特别是酸性火山岩配分图诸如大离子亲石元素Ba、Sr以及P的明显亏损,又反映了岩浆源区中有地壳物质的参与,与碰撞期花岗岩及碰撞后K质火山岩的配分图相似。

3.3 稀土元素特征

林子宗火山岩的稀土元素变化较大,其总量介于69.3×10-6~211.5×10-6之间,主要集中于100×10-6~180×10-6范围内,LREE/HREE为5.46~9.31,其中,(La/Yb)N在典中组、年波组和帕那组火山岩中分别为7.3~17.4,10.3~15.1和14.5~24.5,反映岩浆作用过程中从典中旋回→年波旋回→帕那旋回稀土元素分异程度逐渐加强。稀土配分呈右倾平滑曲线形式(图5),轻稀土相对富集,重稀土相对亏损,其中典中组火山岩负Eu异常不明显,而年波组和帕那组火山岩具有较明显负Eu异常,说明斜长石的分离结晶在林子宗火山岩浆演化中起重要作用。

图5 林子宗火山岩原始地幔标准化微量元素蛛网图及稀土元素配分曲线(微量元素标准化数值采用Wood,1979;原始地幔值;稀土元素标准化值采用Boynton,1986的球粒陨石值)Fig.5 Primitive mantle-normalized trace element spider diagrams and chondrite-normalized REE distribution patterns of Linzizong volcanic rocks

不同构造背景形成的火山岩具有明显不同的稀土元素配分样式,正常洋中脊玄武岩(N-MORB)亏损LREE,与岛弧有关火山岩的稀土元素配分曲线可以平缓至LREE富集,板内玄武岩常具有LREE相对富集和稀土元素总量富集的特点。林子宗火山岩稀土元素配分样式具有岛弧钙碱性玄武岩(CAB)和大陆裂谷玄武岩(CRB)之间的过渡特征。从区域上对比来看,与藏西南扎嘎等地超钾火山岩和后碰撞钾质火山岩稀土元素配分模式具有相似之处。

4 构造岩浆类型及构造环境分析

4.1 构造岩浆类型

上述可知,林子宗火山岩中包含着两类岩石学与地球化学信息,一类是俯冲带有关弧火山岩的信息,一类是碰撞-后碰撞火山岩的信息。前者在其早期(典中组)火山岩中更清晰,而后者在其中、晚期(年波组、帕那组)火山岩中更为明显。

该套岩石所显示的弧火山岩信息主要体现在:(1)呈现安山质火山岩为主体的岩石组合;(2)火山岩属钙碱性系列岩石;(3)微量元素配分图中有明显的Nb、Ta负异常(槽)。

这就说明,这一阶段的林子宗火山岩岩浆源岩中有俯冲大洋板片的贡献,带有俯冲作用印迹,属于俯冲后的大陆碰撞早期。

林子宗火山岩中的碰撞-后碰撞火山岩的信息主要有:(1)绝大多数为钾质过铝质火山岩岩石,具有明显的碰撞-后碰撞岩石组合特征;(2)其微量元素配分图与冈底斯带碰撞后高钾火山岩,如乌郁火山岩(13.6~12 Ma)(赵志丹等,2001)、冈底斯带西段扎嘎等地火山岩(25~16 Ma)(Miller et al.,1999)十分相似,与碰撞期S型花岗岩在很多方面也相似(Thompson et al.,1984);(3)大面积巨厚熔结凝灰岩(巨大火山灰流产物)的出现。根据Dewey and Burke(1973)提出的模型,巨大火山灰流(ignimbrite)是碰撞带中加厚地壳早期熔融的产物。 总体上应为碰撞-后碰撞条件下(Post-Collision)产生的具有岛弧或陆源弧印迹的火山岩,其岩浆源区可能与俯冲停止时坠落入上地幔的残留断离板块(莫宣学等,2001)。

4.2 火山岩所显示的地壳厚度变化

从早期(典中组)到晚期(帕那组)火山岩中K2O的含量迅速增高,达到高钾钙碱性系列。Rb/Sr比也逐渐增高,在早期(典中组)火山岩中Rb

根据Condie(1982)计算地壳厚度的公式:

可以估算出林子宗火山岩喷发早期和晚期的地壳厚度,式中(K2O)60表示SiO2=60%时的K2O含量,早期(64~60.7 Ma)地壳厚度约为30~40km,晚期(55.9~48.7 Ma)地壳厚度增至65~75 km。运用Condie(1982)Rb-Sr地壳厚度网格图(Condie,1982),也获得了相似的趋势。在15 Myr的不长时间间隔内地壳厚度增加了1倍以上,显然只有大陆碰撞的环境才有可能。

4.3 构造环境

林子宗火山活动反映了区域构造演化过程。从始新世早期约65 Ma,随着新特提斯洋的关闭,印度-亚洲大陆开始碰撞,在冈底斯南部形成林子宗火山岩。

林子宗火山活动期间,典中旋回火山岩以钙碱质安山岩为主体,其地球化学特征与典型的弧火山岩相似(莫宣学等,2003),也与早期的桑日群火山岩类似(李皓揚,2006),应与碰撞初期北向俯冲的新特提斯洋壳残片有关;从年波旋回火山岩开始,以酸性岩为主并有钾玄质火山活动(董国臣等,2005),反映新特提斯海洋俯冲板片消耗殆尽,代之以增厚陆壳岩浆活动为主,以至于最晚期的帕那旋回火山活动强烈,流纹质火山岩的总厚度2184米(董国臣等,2005),构成50 Ma的火山活动峰期。这后期的酸性火山活动恰与冈底斯花岗质侵入岩时限一致,暗示着与某种深部动力学机制——可能是向北下冲板块的“折返”共同作用有关。即自大陆碰撞开始,至林子宗火山活动中后期,板块下冲速度锐减而产生足够的后拖拽力,使得已消减的新特提斯洋板块残余与下冲的大陆板块因拖曳而下沉变陡,造成软流圈物质上涌,诱发岩石圈地幔及上覆地壳发生部分熔融,形成大规模岩浆活动(李皓揚等,2007)。

5 结论

(1)林子宗火山岩早期(典中组)尽管含有较多的弧火山岩特点,而中、晚期(年波组、帕那组)具有明显的碰撞-后碰撞火山岩特征,总体应为碰撞-后碰撞条件下产生的具有俯冲有关弧印迹的火山岩。

(2)林子宗火山岩特征显示出地壳厚度变化,从早期的30~40 km,变化到晚期的65~75 km,在约15 Myr的时间间隔内增加了1倍以上,暗示着大陆碰撞的环境。

(3)林子宗火山岩组合的形成从碰撞开始持续到后碰撞阶段,从而可以进一步推测,林子宗火山岩底部的不整合面实际上是印度-亚洲大陆碰撞的结果,林子宗火山岩底部的年龄64 Ma,大致可以代表碰撞的开始时的间。

感谢审稿专家对本文提出的宝贵意见,为进一步提高稿件质量提供了必不可少的帮助,同时感谢编辑部老师对本文的细致审阅和建设性意见。投身地质大调查,从事青藏高原及三江地区岩浆岩地质多年,幸有潘桂棠老师指导和教诲,获益颇丰,正值先生八十诞辰,撰文以志纪念。