从东京到莫斯科

戴闻名

1924年,中国社会主义青年团旅欧支部部分成员在巴黎合影。前排左四为周恩来,左六为李富春,左一为聂荣臻;后排右三为邓小平

中国共产党在100年的发展历程中,尤其是在20世纪早期诞生和发展的关键节点上,曾与当时世界上的一些著名城市产生过深刻联结,比如日本东京、法国巴黎和马赛以及俄罗斯莫斯科。

重温这些历史脉络,对理解中国共产党从哪里来、到哪里去,都有重要意义。

扶桑闻道

如果追根溯源的话,中国共产党的诞生与日本有密切关系——中共早期领导人中,很多是在日本受到了马克思主义启蒙教育,并将马克思主义带回了中国。

他们中包括:陈独秀、李大钊、李达、董必武、周恩来、李汉俊、陈望道、施存统等。

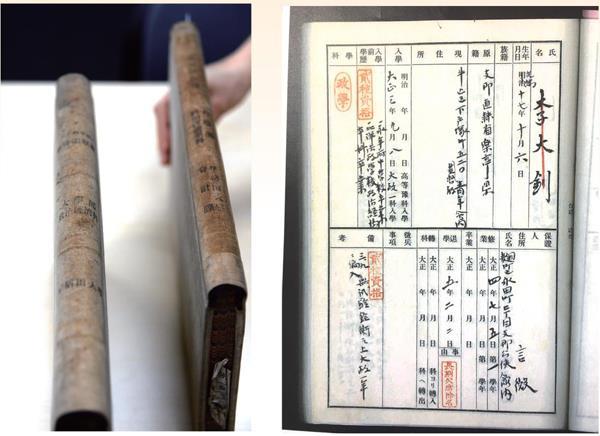

中国共产党早期创始人之一李大钊1914年留学日本东京早稻田大学时,深受日本社会主义者河上肇的影响。正是通过河上肇的著作,他最先接触到了马克思主义,并开始研读《共产党宣言》。

回国后,李大钊于1919年9月和11月先后在《新青年》杂志第六卷第五号和第六号上发表了《我的马克思主义观》一文,共26000多字。这是近代中国人首次全面、系统介绍马克思主义的文章,促进了马克思主义在中国的传播。

来自浙江义乌的陈望道,于1915-1919年期间留日,同样是在早稻田大学读书期间,结识了在该校授课的河上肇、山川君等学者。陈望道很喜欢看他们从苏俄翻译过来的马克思主义文章,并开始思考中国是否也可以走俄国十月革命的道路。

回国后,陈望道开始着手翻译《共产党宣言》。他根据日文版,与英文版相互对照,在义乌分水塘村老家的一间柴屋里,“硬是费了平时译书五倍的功夫”,全文翻译出了《共产党宣言》。

1920年8月,在陈独秀和共产国际代表维经斯基的支持下,第一个中文全译本《共产党宣言》在位于今天上海复兴中路的“又新印刷所”以单行本方式出版問世。

在距法国巴黎100多公里的小城蒙塔日,《百年丰碑》大型雕塑被安放在火车站前的邓小平广场(高静/摄)

日本是20世纪早期中国先进知识分子接受马克思主义的重要渠道之一——他们在日本学习和生活的经历,对中国共产主义运动的兴起和发展产生了重要的影响。

京都大学历史学者、《中国共产党成立史》作者石川桢浩也曾指出:“(20世纪)30年代以前的日本,马克思主义学者研究得比较深入,他们把自己的文章发表在公开场合,而这些文章又被中国的留日学生吸收,并译成中文。”

中国军事史专家金一南则提及,1960年6月21日毛泽东和周恩来在上海接见以野间宏为团长的日本文学代表团时,毛泽东曾说:“马克思主义的传播日本比中国早,马克思主义的著作是从日本得到手的,是从日本的书上学习马克思主义政治经济学的。”

据金一南考证,“共产党”一词,最早也是由两位日本学者译出的。

1906年1月,同盟会党人朱执信在东京出版的同盟会机关报《民报》上发表了《德意志社会革命家小传》一文,其中摘要翻译了《共产党宣言》。

朱执信翻译的《共产党宣言》是从日文版转译的,转译自1904年日本学者幸德秋水和堺利彦合译的英文版《共产党宣言》——这一转译意义重大,因为它是“共产党”一词在中国的第一次出现。

“共产党”一词源于英文Communist Party。英文中Communist的词根Commune若直译,是“公社”、“公团”之意,但幸德秋水和堺利彦将它译作了日文的“共产党”,朱执信又将日文中的汉字照搬了过来。

“于是,一个无数人为之抛头颅、洒热血的名词,通过朱执信那支不经意的笔在中国大地产生了!”金一南写道。

巴黎-马赛-蒙达尔纪

1919年“五四运动”之后,一批青年知识分子受新文化运动和反帝爱国斗争的影响,决定去法国开展勤工俭学,以“输世界文明于国内”。

1917年“十月革命”爆发后,经俄国前往欧洲的陆路被封锁,出国的学生需乘船由上海出发,途经香港、海防、西贡、新加坡、科伦坡、吉布提、苏伊士运河、塞得港至马赛,再乘火车抵达巴黎,辗转到达法国平均耗时40天左右。

据不完全统计,从1919年3月17日至1920年12月底,共计20批约1600名青年从上海黄浦江畔乘船抵达法国。他们来自全国18个省, 其中以四川(378人)、湖南(346人)、河北(147人)为最多,主要是16-30岁的青年。

这场轰轰烈烈、席卷全国的赴法勤工俭学运动,是中国共产党创建史的重要一页。千余名青年学生中,产生了周恩来、邓小平、蔡和森、陈毅、聂荣臻、向警予等老一辈革命家——在后来的岁月中,他们中有些人为中国革命献出了年轻的生命,有些人则成为了党的第一代中央领导集体重要成员和第二代中央领导集体核心。

到达法国后,候工的学生只靠微薄的维持费度日,生活极为艰苦,每天8小时工作后还要补习法文或学习工艺。

周恩来的居所位于巴黎十三区的戈德弗鲁瓦街,是一间面积仅七八平米、没有卫浴设施的简易小屋。身居斗室的周恩来白天勤工俭学,晚上给天津《益世报》等报刊撰写通讯,还要组织党团活动。只有16岁的邓小平在学校学了几个月法语和商贸后,就被迫打工谋生,辗转于钢铁厂、橡胶厂等从事各种脏累的杂工。

1921年,大批在法学生被解雇,没有了工作和学习机会,集体陷入困境。2月28日,在蔡和森、向警予、李维汉、张昆弟等人的率领下,包括陈毅在内的400名学生到中国驻法公使馆请愿,争取“生存权”和“求学权”,史称“二·二八”运动。

日本东京早稻田大学史料中心,有李大钊名字的学费簿(马平/摄)(左);李大钊学籍卡彩色扫描件(早稻田大学中国校友会供图)(右)

法国武装警察强行驱赶了请愿学生,但此举引起了法国政府的重视。法方成立“法中监护旅法中国青年委员会”,接替了原先勤工俭学的组织机构“华法教育会”的职能,向学生发放救济金,安排学校和工厂。

但不久后学生们再次陷入困顿。1921年6月30日和8月13日,勤工俭学学生和旅法华工及旅法各界人士两次召开拒款大会,反对北洋军阀政府为内战向法国政府秘密借款。随后,“法中监护旅法中国青年委员会”宣布,自9月15日起停止向勤工俭学生发放维持费,至10月15日其他费用也一律停止发放。

这一变动使得绝大多数的勤工俭学学生被新建成的里昂中法大学拒之门外,又一次陷入无工无学的困境。

为争取学习机会,学生们在蔡和森、赵世炎、陈毅、李立三等人的领导下,于9月21日进占中法大学。1921年10月14日,进占里昂中法大学的104名学生被以“过激党”、“宣传共产主义”等罪名拘押于蒙吕克军事监狱,然后从马赛遣送回国。

轰轰烈烈、席卷全国的赴法勤工俭学运动,是中国共产党创建史的重要一页 。

1921年的这几次学生运动,是早期青年共产党人在海外的革命实践。在深入接触研究俄国十月革命经验和考察欧洲工人运动的基础上,他们抛弃了工读主义和无政府主义,牢固树立了马克思主义信仰。

1921年3月至4月间,由张申府、赵世炎、陈公培、刘清扬、周恩来等5人发起的旅法中共早期组织成立。1921年7月,中共“一大”召开,旅法中共早期组织因路途遥远又时间紧迫,未能派代表回国参会,但它仍然是中国共产党创建时的8个最主要、最重要的基层组织之一。

在此基础上,1922年6月,旅欧中国少年共产党第一次代表大会在巴黎西郊的布伦森林举行。出席会议的有来自法国、德国、比利时的代表18人,其中包括赵世炎、周恩来、李维汉、王若飞、陈延年、陈乔年、萧子璋、刘伯坚、傅钟、佘立亚等。

会场布置在布伦森林中的一块空场上,一个经营露天咖啡茶座的法国老太太租给他们十八把椅子。周恩来对这个地点和环境很满意。他说:“这样的布置倒好,有人来了,我们不说话,谁也不知道我们在干什么。”

大会确定组织的名称为“旅欧中国少年共产党”,并选出中央执行委员会委员三人:赵世炎为书记,周恩来负责宣传,张伯简负责组织。

1922年秋,中共旅歐支部正式成立,并吸收了朱德、孙炳文等同志加入。

2019年3月,留法勤工俭学运动100周年之际,中国美术馆馆长、法兰西艺术院通讯院士吴为山创作的雕塑《百年丰碑》在巴黎中国文化中心揭幕。

雕塑以“勤工俭学”的“工”字为基本造型,以群像方式呈现出十多位留法勤工俭学代表人物形象,背面用法文镌刻有“勤工俭学100周年”字样,纪念这场对于中国近代历史产生了不可估量影响的运动。

这座雕塑被永久存放于留法勤工俭学运动的重要活动地、巴黎以南100多公里处的小城蒙达尔纪。城中雷蒙特列街15号的三层小楼,就是李维汉、李富春、李立三、罗学瓒等人当年居住和活动的地方,如今成为了中国旅法勤工俭学纪念馆。

2014年邓小平诞辰100周年之际,蒙达尔纪市还把火车站前广场命名为“邓小平广场”。

中共六大

1927年大革命失败后,中国共产党开始走上了独立领导中国革命的道路。关于中国社会性质以及革命性质、对象、动力、前途等重大问题,迫切需要召开一次党的全国代表大会认真加以解决。由于国内当时正处在白色恐怖中,很难找到一个安全的开会地点,加上1928年春夏间将相继在莫斯科召开赤色职工第四次大会、共产国际六大和少共国际五大,届时中共都将派代表出席这几个大会,而且中共中央也迫切希望能够得到共产国际的及时指导,遂决定六大在莫斯科召开。

1928年3月,共产国际来电同意中共六大在苏联境内召开。4月2日,中共中央临时政治局常委会开会研究召开六大的问题,决定李维汉、任弼时留守,负责中央日常工作,邓小平为留守中央秘书长。4月下旬起,瞿秋白、周恩来等中央领导人和100多位参加六大的代表相继分批秘密前往莫斯科。

这是一次在极其秘密、极其严峻的条件下举行的非常代表大会。参加六大的代表大多是国民党政府通缉的对象,因此在出国途中历经千辛万苦,历时一个多月,最终于6月中旬分批到达莫斯科。

据一位代表回忆,参会代表是通过两条线路到达莫斯科的:少数人乘船从上海到符拉迪沃斯托克,多数人先从上海乘船到大连,然后转往哈尔滨,之后从那里越过满洲里车站或绥芬河车站附近的边境。

1928年6月12日,斯大林在莫斯科接见了前来参加中共六大的主要代表瞿秋白、周恩来、苏兆征、向忠发、李立三、邓中夏等。据李立三的夫人李莎回忆,会见是在绝密条件下进行的,谈到关键时刻,斯大林甚至把速记员都打发走了,和中国同志长时间讨论了国际形势与中国革命。

中国共产党第六次全国代表大会会址常设展览馆(左);中国共产党第六次全国代表大会会址常设展览馆内景(右)

6月18日至7月11日,中共六大在莫斯科近郊一幢三层小楼里秘密召开,出席大会的代表共142名,其中有表决权的正式代表84名。

中共六大会址展览馆副馆长马先军在接受媒体采访时说:“六大确定了在新的历史时期,我们党的路线、方针和政策,正确分析了党所处的形势,提出了中国革命的十大纲领,包括打倒帝国主义、八小时工作制等,代表了当时最先进的政纲。中国共产党从而不断积聚了群众的支持,不断恢复和发展,逐渐走出了低谷。”

中共六大的会址,位于今天莫斯科市南郊五一村公园街18号,距离莫斯科市中心40公里。当时,这里叫“老尼科里斯科耶庄园”,始建于17世纪沙皇俄国时代,六大就是在庄园的一栋三层小楼里召开的。

莫斯科五一村公园街18 号,是迄今为止中国在海外设立的唯一一个关于中共党史的常设展览馆。

2010年,时任国家副主席习近平访问俄罗斯时,向时任俄罗斯总理普京提出在此建立纪念馆,得到普京的热情支持。

2016年7月4日,修缮一新的中国共产党第六次全国代表大会会址常设展览馆隆重举行揭牌仪式,正式向民众开放。

当年六大召开时,一楼为大会秘书处办公处。为保密起见,来自中国各地的140多名中共代表按报到顺序编号,会议期间均按“某某号同志”称呼而不提及人名,比如邓中夏为“1号同志”,周恩来为“22号同志”。

二楼是当年的会议室,现在根据与会代表的回忆录复原了当年的会议场景:长条形的主席台、六排条凳,长达24天的六大就是在这样简朴的环境中召开。

作为阁楼的较低矮的三层,是当时部分与会代表的“宿舍”,如今也按照原样复原。

莫斯科五一村公园街18号,也是迄今为止中国在海外设立的唯一一个关于中共党史的常设展览馆。

谈及为什么要设立这个展览馆时,习近平总书记指出:“中共六大在党的建设和发展、在中国革命和中国人民解放事业征程中发挥了重要作用。这是中共历史上唯一一次在境外召开的全国代表大会,具有重大历史意义。”“我们建立中共六大纪念馆,是要铭记历史,是要继承和发扬中俄传统友谊,促进两国世代友好”。